- 闽语

闽语

历史

福建最早是百越族的七闽地,春秋时期属越国地界。战国后期,越国被楚国所灭,越国王族退到现今的福建境内建立闽越国,与当地原住民融合形成了闽越语。

前110年,汉武帝灭闽越,将大量闽越族迁往江淮一带居住。福建之地空虚,只有汉朝的驻军驻守在此。这些驻军多为江东的吴人和江西的楚人,他们将自己的母语——古吴语和古楚语(古湘语)带入了福建地区,融入了闽越语元素,最后形成了原始闽语。正因为如此,今日的闽语各分支的常用词中,都或多或少地保留有古吴语和古楚语的成分。

西晋末年,发生永嘉之乱,大量中原的汉人迁入福建避祸,晋安郡的人口激增,史称八姓入闽。这些移民带来了大量中原汉语的音素。唐朝时期,因科举制度的影响,切韵的音系被引入福建。后来到唐末五代十国时期,又有两批中原人来到福建。669年,陈政、陈元光父子率军自河南固始迁入福建,割据漳州自立,在闽南发展。固始的王审潮、王审知率军攻入福建,后来又在福州建立闽国割据福建达四十余年。闽国末期,殷王王延政据闽北的建州(今南平建瓯市),与福州的闽国朝廷分庭抗礼。这些事件都对闽语产生了重大而深远的影响。

闽语支主要通行的福建地区多山,交通不便,因此素有“十里不同音”之称。闽语的祖语是原始闽语,而原始闽语是从上古汉语或中古汉语中分化而来的,这与四川境内已经灭亡的巴蜀语的形成非常相似。至于原始闽语何时开始分化为各种互不相通的语言,今日的语言学界存在很大的争议。不过,从对《集韵》中语音的分析可以发现,闽语分化的时间在宋朝初年以前,当时建州(闽北)、福州(闽东)、泉州(闽南)三地的方言已经出现了明显的差异。[3]

此后,由于战争导致的人口大规模迁徙,使原闽北语使用地区变化颇大。吴语使用者迁入闽北浦城县,浦城北部被吴语化;赣语使用者迁入邵武军(今邵武、将乐一带),邵将地区被客、赣化;闽南人与客家人迁入沙溪一带,其语言与闽北语接触后形成闽中语。兴化府地区(今莆田市)由于与省城福州交往密切,吸收大量闽东语元素,形成莆仙语。闽东、闽南、闽北、闽中、莆仙五区自此逐渐形成。

明清时期,大量闽南人乘船移民到浙江南部、广东南部以及海南和台湾,将闽南语传播到沿海各地,形成了现今的格局。也有不少福建人移民到海外的东南亚等地,因此东南亚国家也有相当数量的说各种闽语的族群。

通行地域

闽语主要通行于福建、广东、台湾、海南以及浙江省西南角(苍南县以及丽水市部分地区)和全球的汉族社区,在个别地区有一些闽语方言岛。外地人常称福建话,泛指闽南话。闽语使用人口约8000万,东南亚地区常称的福建话,同样也泛指闽南话。福建各大方言的分布,一是和历史上的行政区划有关;一是与江河的流域有关。 南朝唐宋等期间这些方言形成后,福建境内的行政区划比较稳定,现有的方言分区和唐宋的州、军,明清以来的府、 道大体是相应的。又因为在丘陵地带,人们的聚落多是沿江河分布的,现有的方言分区又和省内几条大江河的流域大体相当。

具体地点如下:

福建省的58个县市:福州、闽侯、长乐、福清、平潭、连江、罗源、闽清、永泰、古田、屏南、宁德、霞浦、周宁、寿宁、福安、柘荣、福鼎、莆田、仙游、厦门、同安、金门、泉州、晋江、石狮、南安、惠安、永春、安溪、德化、漳州、龙海、长泰、华安、南靖、平和、漳浦、云霄、东山、诏安、龙岩、漳平、大田、尤溪、永安、三明、沙县、将乐、明溪部分、建瓯、南平延平区(城关除外)、建瓯、建阳、武夷山、松溪、政和、浦城(南部)。以上地区约占全省面积的3/4。

闽语分布图广东省东部的12个县市:粤东地区的潮州、澄海、南澳、潮阳、汕 头、饶平、揭阳、揭西、普宁、惠来、陆丰、海丰等,以及惠州市的惠东、惠城,博罗,惠阳,龙门; 河源市的紫金,东源,源城,梅州市丰顺、大埔等县区的一部分;雷州半岛的湛江、遂溪、廉江、雷州(原海康)、徐闻、吴川此外,主要通行粤语的中山和阳江、也有少数镇、乡说闽语,而电白区是闽语大县,当中的“黎话”、“海话”合起来占七成以上。

闽语分布图广东省东部的12个县市:粤东地区的潮州、澄海、南澳、潮阳、汕 头、饶平、揭阳、揭西、普宁、惠来、陆丰、海丰等,以及惠州市的惠东、惠城,博罗,惠阳,龙门; 河源市的紫金,东源,源城,梅州市丰顺、大埔等县区的一部分;雷州半岛的湛江、遂溪、廉江、雷州(原海康)、徐闻、吴川此外,主要通行粤语的中山和阳江、也有少数镇、乡说闽语,而电白区是闽语大县,当中的“黎话”、“海话”合起来占七成以上。

海南省的15个县市区:琼山、海口、文昌、琼海、万宁、陵水、三亚、五指山、琼中、屯昌、定安、澄迈、昌江、东方(少数民族地区除外)、三沙。

浙江省南部泰顺、苍南、洞头、玉环等县的大部分和平阳县西部的少数地区,以及舟山市普陀区、嵊泗县的一部分地区也说闽语。

台湾的21个县市中,除约占人口2%的台湾原住民地区说台湾南岛语言,台北、彰化之间的中坜、竹东、苗栗、新竹等地和南部屏东、高雄的一部分地区,以及东部花莲、台东的小部分地区通行客家语外,其余各地的汉族居民都说闽语,约占全台人口的3/4以上。

以上总计通行闽语的县市约有 120 个以上。此外,江西省东北角的玉山、铅山、上饶、广丰等县的少数地方,广西省中南部桂平、平南、北流等县的少数地方,江苏省宜兴、溧阳等县的少数地方,也有人说闽语。散居南洋群岛、中南半岛的汉族华侨和华裔中,数百万人祖祖辈辈也以闽语作为“母语”。在新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国、缅甸以及中南半岛各国的华裔社区、欧美的汉族社区中,闽语也是主要的社会交际语之一。

简介

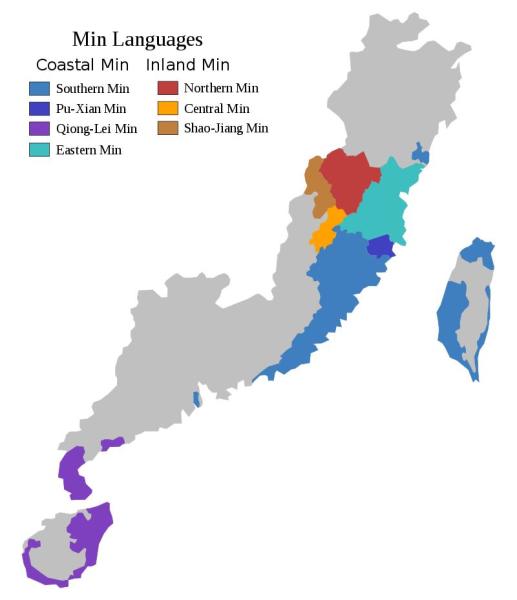

闽语分布: 闽语分支分布图

闽语分支分布图

闽东语

通行于福建省东部以福州为中心的闽江下游地区和宁德市大部分地区、台湾省的马祖列岛、东南亚的印尼、文莱、马来西亚的东马(沙捞越州诗巫省有新福州之称,通行闽东语)及西马的实兆远(有小福州之称),欧美汉族社区,和新加坡也有来自闽东汉族移民讲闽东方言,通常为福州话;通常北美地区的福建话即指福州话。总使用者人数估计超过一千万。在日本和欧洲的部分地区闽东语是主要的闽语。人们通常将福州话看做是闽东方言的代表语言。

闽南语

又称“福建话”(Hokkien),以厦门话为标准。通行于福建省南部厦门、漳州、泉州、福建新罗区、漳平、福清市西部部分村落、宁德霞浦三沙至福鼎地区、浙江南部少数地区以及东南亚(东南亚汉族部分讲闽南话)、台湾的大部分地区、广东汕尾的大部分地区、惠州东部的少数村镇以及潮汕地区(潮汕话)。闽南语发源于厦漳泉。

闽北语

通行于福建省北部建瓯、建阳、南平(乡区)、崇安(今武夷山)、顺昌、松溪、政和、浦城(南部)等县市,以建瓯话为代表。

莆仙语

通行于福建省东部沿海的莆田、仙游县,泉港北部、东部、本来属于莆田县的新厝乡在1949年后被从莆田县划到福清。福清市渔溪镇西部和南部本来属莆田县,称为苏田里,东张乡西部也本来属莆田县,称为安香里,该片明代末期清代初期从莆田划入福清 。比如福清市渔溪镇的东际、江山、柳厝、水头等村的部分村,东张乡的芦岭、金芝、双溪等村的部分村,镜洋乡的后溪、善山等村的部分村,音西镇的云中村村,江阴乡的莆头村、小麦屿、下石村的部分村,共计几万人。宁德霞浦大屿乡、比如大屿乡后门村,上千人。还比如福安县下白石乡几千人。福鼎三都澳地区,比如福鼎县沙埕镇澳腰、钓澳、后港等村,上千人。仙游县口音与莆田略微不同,可以莆田话交流;莆仙话以莆田话为代表。

闽中语

通行于福建省中部区域内的永安市、梅列区、三元区、沙县等地,以永安话为代表。永安话可以分成4小片:市区片、岭后片、安砂片、罗坊片,声母17个(包括零声母),韵母41个,有发达的鼻化韵,没有入声韵。有特别的-m,-um等闭口韵。有6个声调,分别是阴平调42,阳平调33,阴上调21,阳上调54,去声调24,入声调12。有比较严整的变调规律。

分片标准

若依有(1)有无鼻化元音;(2)次浊声母m、n、ng在口元音前念b、l、g,可把闽语简单的分为两种:

- (a)闽北话(包括闽东区、闽北区和邵将区)和

- (b)闽南话(包括莆仙区、琼文区、闽中区和闽南区)。

其中(b)又有几种情况:

- 鼻化元音消失,念口元音的:莆田话、雷州话、海南话(注意同(a)类无鼻化元音类型不同,(a)类从来就没有过鼻化元音,只念鼻音韵尾,而这类是某些韵摄的阳声韵变为鼻化元音后,鼻化元音在演变为口元音);

- 次浊声母在同辅音韵尾(不包括喉塞)-m、-n、-ng、-p、-t、-k相拼也念塞音b、l、g的(按闽南话的l其实是以塞音d成阻,边近音l除阻的):闽南话泉漳片、闽中话;

- 次浊声母在同辅音韵尾(不包括喉塞)-m、-n、-ng、-p、-t、-k相拼大部分念鼻音m、n、ng,少部分也念塞音b、l、g的:闽南话潮汕片、雷州话、海南话;

- 次浊声母在同辅音韵尾相拼部分念鼻音m、n、ng,少部分也念塞音p、t、k的:莆仙话;

- 只有一个鼻音韵尾的:莆仙话、闽中话、大田话。

语音

声母

各地闽语的声母比较一致,大都只有15个,称为“十五音”系统。不少声母保留了上古汉语的特点:

a、没有把来自重唇声母念作唇齿声母f,古非敷奉声母字口语中一部分读为p-、读书音则为h-(或x-),即所谓“轻唇归重唇”。

b、古知彻澄声母字,多读t-、即所谓“舌上归舌头”。

c、古全浊声母并奉定从澄群字多读为不送气清音声母,少数读为送气的也很一致。

d、古匣母部分字闽方言口语读为k-或零声母。

e、古照组声母字与古精组字混读。

韵母

闽语各主要语言特征在韵母方面存在着较大的差别,主要表现为:

a、闽语的韵母不同程度地保留了古音中的鼻音韵尾和塞声韵尾。其中闽南语保留较为完整,闽东语、莆仙话保留较少,闽北语和闽中话则几乎已无塞声尾韵而只有鼻音尾韵了。

b、闽语中不同程度地存在着文、白异读现象,闽南语特别突出,几乎文、白两读各成系统。

c、闽语不少地区(尤其是闽南语)有丰富的鼻化韵。

d、闽语不少地区没有撮口呼韵母。如闽南语中的厦门、潮州、台北等地都没有y-韵。

e、闽语中部分地区存在着"双韵尾"的现象,主要表现在闽东、闽北、闽中三个语言区。

声调

闽语各地都有入声调(部分例外),声调数目6~8个,以7个为多见。闽南话的潮州话有八声:平、上、去、入各分阴、阳;闽北话(建瓯话)有八声,闽中话(永安话)只有六声:闽北是平、上不分阴阳,而去、入分阴阳;闽中是平、上分阴阳而去、入不分阴阳。七个声调的地方遍布闽南话的厦门、台北、海南、浙南等地和莆仙话的莆田、仙游,以及闽东话的福州、福安等地。闽语中还普遍存在着复杂的音变现象,其中闽南话、闽中话有相当整齐的连读变调规律,闽东语、莆仙话在连读时音变涉及声母、韵母的变化。

特征

闽语虽然内部差异性大,主要表现在音韵方面,却仍有不少彼此相通之处。

各闽语分支大多拥有大量的文白异读、频繁的连音变调,并且皆无唇齿咬合发声的唇齿音f(海南话除外;亦有部分观点认为,在闽东话的南片福清话中和北片的福安话,是存在 [f] 这个音素的,不过是[θ]的变体)。 此类字白读多读为双唇音(重唇p, b)。

多将中古的知组(知 [ʈ]、彻 [ʈʰ]、澄 [ɖ])读为端组(端 [t]、透 [tʰ]、定 [d])。例如知ti5,陈tin5

闽语的这些特性,体现了汉语古无轻唇音以及古无舌上音等诸多特点。

词汇

闽语有一大批属于本方言区常见而其他方言少见的语言词。这些方言词有两个特点:一是继承古代的语词多,二是单音节词多。例如 “卵”(蛋)。“目”(眼睛)、“涂”(泥土)、“曝”(晒)、“拍”(打)等等,都可以从古籍中找到出处、也都是单音节词。此外、也有一部分闽方言词借自外语。这些外来词大都借自印度尼西亚-马来语,形成了闽语词汇中的独特色彩,例如厦门话“雪文”(肥皂)来自sabon,“道郎”(帮助)来自tolong,“洞葛”(手杖)来自tongkat,“斟”(接吻)来自chium。也有一些来历不易判明的方言词,例如“扬”(抽打)等。

在闽语的五个片中,有许多语言词是各片共有的,但也有不少方言词只存在于某一些地方。大致说来,在五个闽语片中,闽东、闽南、莆仙三个沿海片词汇上比较一致,而闽北、闽中两个片,则有不少和闽东、闽南、莆仙不一样的语词。

语音差异以外,如下表所示,各地词汇差异较多,影响彼此交流。

| 词汇对照表 | ||||||||||||

| 类型 | 闽语 | 赣语 (南昌) |

客 家话 (梅 州) |

粤语 (广州) |

北京 官话 (北京) |

日语 (东京) |

||||||

| 闽东语 (福州) |

莆仙语 (莆田) |

(广义)闽南 语 | 闽北语 (建瓯) |

闽中语 (永安) |

||||||||

| 闽南语 (厦 门) |

潮州语 (汕 头) |

海南语 (海 口) |

||||||||||

| 全语共通 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 |

| 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | |

| 闽语共通 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 筷子 | 筷只、箸只 | 筷子 | 筷子 | 箸 |

| 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 镬、 鼎、罐 |

镬头 | 镬 | 锅 | (中华)锅 | |

| 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡蛋 | 鸡卵 | 鸡蛋、鸡春 | 鸡蛋、鸡子儿 | 鶏卵 | |

| 内陆部・客家语共通 | 犬姆 | 狗母 | 狗母 | 狗母 | 狗母 | 狗嫲 | 狗嫲 | 狗婆 | 狗嫲 | 狗乸 | 母狗 | 雌犬 |

| 稻(粙) | 稻(粙) | 稻(粙)、稻子(粙仔) | 稻(粙) | 稻(粙) | 禾 | 禾 | 禾 | 禾 | 禾 | 稻子 | 稲 | |

| 各语特有 | 汝各侬 | 汝辈 | 汝、恁 | 汝、恁 | 汝侬 | 尔人 | 汝侪 | 你俚 | 你等人 | 你哋、你哋 | 你们 | 贵方达 |

| 琵琶兜壁 | 鸟翕 | 蜜婆 | 蜜婆 | 飞鼠、佛鼠 | 老鼠蝙婆 | 卑婆燕 | 檐老鼠 | 帛婆仔 | 飞鼠、蝠鼠 | 蝙蝠 | 蝙蝠 | |

| 明旦 | 逢早 | 明旦日、明仔再 | 明起、明日 | 旦白 | 明朝明日 | 明朝 | 明日 | 天光日、晨朝日 | 听日、听朝 | 明天 明儿 |

明日 | |

语法

| 词汇对照表 | ||||||||||||

| 类型 | 闽语 | 赣语 (南昌) |

客 家话 (梅 州) |

粤语 (广州) |

北京 官话 (北京) |

日语 (东京) |

||||||

| 闽东语 (福州) |

莆仙语 (莆田) |

(广义)闽南 语 | 闽北语 (建瓯) |

闽中语 (永安) |

||||||||

| 闽南语 (厦 门) |

潮州语 (汕 头) |

海南语 (海 口) |

||||||||||

| 全语共通 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 | 马 |

| 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | 汉字 | |

| 闽语共通 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 筷子 | 筷只、箸只 | 筷子 | 筷子 | 箸 |

| 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 镬、 鼎、罐 |

镬头 | 镬 | 锅 | (中华)锅 | |

| 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡卵 | 鸡蛋 | 鸡卵 | 鸡蛋、鸡春 | 鸡蛋、鸡子儿 | 鶏卵 | |

| 内陆部・客家语共通 | 犬姆 | 狗母 | 狗母 | 狗母 | 狗母 | 狗嫲 | 狗嫲 | 狗婆 | 狗嫲 | 狗乸 | 母狗 | 雌犬 |

| 稻(粙) | 稻(粙) | 稻(粙)、稻子(粙仔) | 稻(粙) | 稻(粙) | 禾 | 禾 | 禾 | 禾 | 禾 | 稻子 | 稲 | |

| 各语特有 | 汝各侬 | 汝辈 | 汝、恁 | 汝、恁 | 汝侬 | 尔人 | 汝侪 | 你俚 | 你等人 | 你哋、你哋 | 你们 | 贵方达 |

| 琵琶兜壁 | 鸟翕 | 蜜婆 | 蜜婆 | 飞鼠、佛鼠 | 老鼠蝙婆 | 卑婆燕 | 檐老鼠 | 帛婆仔 | 飞鼠、蝠鼠 | 蝙蝠 | 蝙蝠 | |

| 明旦 | 逢早 | 明旦日、明仔再 | 明起、明日 | 旦白 | 明朝明日 | 明朝 | 明日 | 天光日、晨朝日 | 听日、听朝 | 明天 明儿 |

明日 | |

分布

①名词附加成分的运用。

②人称代词单复数的运用。

③数词“一”和指示词“这”、“那”的省略。量词前面的数词“一”或指示代词“这”、(“那”)在闽方言中往往可以省略,量词直接与名词组合。例如潮州话:“张画雅绝” (这张画很漂亮),“只鸡肥死”(这只鸡很肥)。与此相关,指示“这”、“那”不能直接修饰名词,如普通话“这人很好”在闽方言说成“只个人很好”,不能说“只人很好”;同样,“这书”也只能说“只本书”,不能说“只书”。

④ 形容词-量词-名词的结构形式在闽方言各地普遍存在,但能和量词直接组合的形容词不多,最常用的是“大”和“细”(小)。例如厦门话"大只牛"、"细泡灯"等。

⑤动词"有" 的特殊用法。闽方言动词"有" 的用法很多,其中之一是放在动词的前面,表示完成时态。例如:福州话"我有收着汝个批"(我收到了你的信),厦门话"伊有食我无食"(他吃了我没吃),台北话:"我有买"(我买了),潮州话"你有睇电影阿无?"(你看了电影没有)。

⑥宾语提前的现象比较常见。如"苹果买两斤"(买两斤苹果)的说法就很普遍。普通话 "主语-动词-宾语"的句式在闽方言中常加上一个介词"共"(或"甲"),并把宾语提到动词前面,例如"我共汝讲"(我和你说)。

⑦动词"去"常用作补语,表示动作行为已成为结果,相当于"已经"的意思,例如"飞去了"(已经飞了),"死去了"(已经死了),"碗破去了"(碗已经破了)。

⑧特殊的比较方式。闽方言的比较句有特别的结构,福建、台湾的闽方言多用"甲-较-形容词-乙"表示,如厦门话"伊较悬(高)我",台北话"高雄较大新竹"。也有简单一点的表达方式:"甲-形容词-乙",如福州话"伊悬(高)我"。广东省和海南省内的闽方言(潮州话、海南话)比较的方式略有不同:"甲-形容词-过-乙"如潮州话:"牛大过猪"。闽方言的等式比较,常用形容词"平"的重叠来表示"一样",如"我共伊平平悬"(我跟他一样高)。

⑨"把"字句的表达方式。闽方言"把"字句的表达方式是把宾语提到最前面,后面跟一个"共伊"(把它)即:"宾语-甲伊-动词",闽南方言片各地普遍通行这种说法。

福建

闽语主要通行于中国的福建、广东、海南、和浙江南部,以及江西、广西、江苏、安徽四省的个别地区以及台湾东南亚及欧美各地零星分布,使用人口约8000万。

台湾

福建有55个县市使用闽语,占全省面积的3/4:福州、闽侯、长乐、福清、平潭、连江、罗源、闽清、永泰、古田、屏南、宁德、霞浦、周宁、寿宁、福安、柘荣、福鼎、莆田、仙游、同安、厦门、金门、泉漳浦、云霄、东山、诏安、龙岩、漳平、大田、尤溪、永安、三明、沙县、将乐、明溪部分建瓯、南平(城关除外)、建瓯、建阳、武夷山、松溪、政和、浦城(南部)。

广东

台湾有16个县市使用闽语:金门县、连江县、台北市、高雄市、台中市、台南市、基隆市、嘉义市、新北市、桃园市、彰化县、云林县、屏东县、宜兰县、南投县、澎湖县(少数民族地区除外),大约1500万人。闽南话迄今仍为台湾第一大方言。根据2009年中国台湾地区年鉴,台湾大概有73%的人会使用闽南话。

由于该地域曾为日本殖民地,因此部分词汇发音已融入日语的用法,普及国语后,又掺杂了现代标准汉语用法(如:台湾称煤气为瓦斯(Gas)从日文发音“ガス,Gasu”而来、摩托车(Autobike)称为“欧都迈”(日语:オートバイク,罗马字:Ōtobaiku)等,而闽南话也音近日语),甚至彼此影响而形成台湾闽南语。

海南

广东粤东地区有12个县市使用闽语,分别是汕头、潮州、澄海、饶平、南澳、揭阳、揭西、普宁、惠来、潮阳、汕尾、海丰、陆丰,以及惠东、丰顺、大埔的一部分。

另外,粤西地区的7个县市使用闽语:湛江、遂溪、廉江、雷州、徐闻、吴川、电白;以及茂名茂南区,阳西县一部分。

此外,主要通行粤语的中山市的沙溪、大涌、张家边、三乡镇亦有少量闽语人口分布;惠东县的吉隆、稔山等镇;阳西县的儒洞,上洋等镇;丰顺县的汤坑、留隍乡镇;茂南区鳌头,袂花乡镇等。大约 2100万人。

浙江

海南有15个县市使用闽语:海口、琼山、文昌、琼海、万宁、陵水、三亚、崖县、琼中、屯昌、定安、澄迈、昌江、东方(少数民族地区除外)、三沙,大约500万人。

方言岛

明末清初有部分泉州人流入温州府南部的泰顺、苍南、洞头、玉环、平阳西部等地。在太平天国战争之后,浙南闽语人口又流入浙东舟山群岛普陀、嵊泗部分地区,以及浙西湖州西北部山区。

香港

太平天国战争之后,浙南闽语人口除流向本省其他地区之外,一部份也播迁至苏南宜兴、溧阳山区以及皖南宣州、徽州山区。但这些人对外都使用当地方言,只有内部才使用闽语。此外,江西的玉山、铅山、上饶、广丰等地,广西的桂平、北流等地亦有闽语人口分布。

海外

香港2004年总人口685.4万,福建籍(含邻近潮汕) 约160万,占香港总人口23%。在历代以至现今的人口普查中以福建话学术名为闽南话,香港、东南亚称闽南话为福建话,闽东话为福州话)为母语的约潮州话的1.7倍(参香港粤语),而香港的广东人最多来自珠三角而非潮州以及客家地区,闽东话的人口则比上海话更少,列入其他方言的选项,香港的福建人后裔以闽南话、莆田话、潮州话、闽东话为母语。

跟据历代以至现今的语文数据,以及政府公布以至全国政协省籍成份数据,香港最大的汉族民系为广府人(特别是江门人广州人),其次为闽南人,第四大则为潮州人,闽东人则不在五甲之内,但香港亦有一定数量的闽东人。早期香港方言情况较为复杂,但随逃港潮,大量粤语广州话人口进入香港,使香港广州话成为最多人使用的方言,而且达到一定高的比例,香港政府决定以粤语广州话作为香港通用语,香港在教育、广播、政府部门只使用粤语广州话,不少闽语人口及其后代在广州话成为香港官方的通用语后放弃闽语,令50岁以下的闽语人口绝大多数都变成粤语广州话人口,虽然不少仍懂得听闽语,但很多都不懂得说闽语,很多连一句简单的闽语句子亦说不出来,大多像各省籍的香港人一样以中英夹杂的港式粤语与父母或祖父母的闽语沟通,很多在中学中文堂(香港的中文科即广州话为本的中文)时亦学会粤语正音以应付考试(特别是中文会话科),只有较少比例对语文有兴趣的年轻人口的懂流利闽语,很多50岁以上的中老年人士亦改以广州话和子女沟通,但50岁以上的闽籍港人很多都懂得闽语,不过部份因长年没说闽语而有些生疏,对闽文化较重视的人口以及年纪较大的人士仍以闽语作为母语,他们保持闽南习俗如信奉天后等,在说起广州话的时候或有闽语口音。部份中老年原籍福建或潮州的闽语人口,与较不相熟的同乡说话时以大多广州话沟通,但与非常相熟的同乡以及近亲沟通时不少50岁以上人士仍以闽语沟通。

五十年代,香港市区有来自中国南方北方各地人口,但都以粤语和闽语为主,六十年代末期,香港化运动后,港人都迅速转以广州话作为交流语以至日常生活的第一以至第二方言。而以闽南汉人为大多数的国家如新加坡以及台湾等地亦推广普通话,普通话亦是多数汉族华人的通用语,很多闽民系的后代的普通话比闽语更好,而香港的广州话以外各方言已经变得很式微,但在历届的人口普查中,福建话的人口在汉语中只比广州话低,因为祖籍闽南人口基数是在广府人以外中最大汉族群体,在六十年代以前,在香港市区亦经常会听到闽南话。

香港的福建籍人口在民国以及二战后曾接近总人口的40%,但逃港潮人口中绝大部份来自广东珠三角,广东省以外的人口比例一直下降,但各省籍的人士亦有把家属申请到港,因为福建籍人口在民国合法移民大约占总香港人口的40%,所以申请来港者亦大约有40%为福建籍(但在60年代香港人口即以广东籍为大多数,因为逃港人口已达总人口的30%,但逃港者居港权未定,在1980年以前极少有逃港者成功把亲属申请到港,家属移民以民国时来港的广东福建籍人口为主),加上福建籍人口亦有从东南亚新加坡等地迁居,人口下降得没其他省籍人口快,现今社会各界上流、富豪以及非常重要的人物才可参加的全国政协委员,福建籍的亦占1/4以上,香港的福建籍人口由民国时代的接近40%一直下降至现今的20%。由香港移居外国(如欧美)的福建籍人口,特别是五十岁以下的人士,他们大多数以广州话在外国沟通。其他省籍的总人口比例亦一直下降。香港人口普查语言分类以及全国政协委员比例大可代表了各族群在港的人数,在广东籍以外的主要为福建籍,其次则为浙江籍、江苏籍以及山东籍。

研究史

东南亚

- 马来西亚:马来西亚华人人口接近600万人,闽南系族群有200万人,潮州与海南人之人口,在各方言群中排列第4及5位。北马如吉打、槟城盛行闽南语漳州话及潮州话,中、南马如柔佛通行闽南语泉州话。马来西亚半岛、砂越和沙巴部分城市通行闽东语福州话。

- 文莱:华人人口4万5800人,大部分为闽南系族群。首都斯里巴加湾通行闽南语。

- 新加坡:新加坡的华族2,352,700人,占人口数的77.3%。在新加坡华人中,闽南人约占40%;潮州人约占20%。[4]

- 缅甸:华人大约90万人,闽南系移民占约40%,海南人3%。通行漳州音闽南语。

- 印尼:华人人口600万人,闽南民系逾半,海南人与潮州人略少。通行漳州音闽南语,语音接近马来西亚的北马闽南话。

- 老挝:华人大约5000余人,接近90%为潮州人。通行潮州音闽南语。

- 菲律宾:华人人口约有100万人,90%为闽南系,大部分祖籍泉州晋江。通行泉州音闽南语。

- 泰国:华人人口接近600万人,潮州人逾40%,海南人18%,福建人16%。通行潮州音闽南语。唯普吉岛及泰南部分地区通行漳州音闽南语。

- 越南:华人人口近100万人,潮州人占34%,闽南系6%,海南人2%,共计42%。通行潮州音闽南语。

欧美,非洲,亚洲其他各国

- 美东:美东地区超过10万华人通行闽东语福州话。

- 日本:日本华人族群多通行闽东语福州话。

闽中、闽北地区,向来有十里不同音的说法,有的甚至仅相隔一山便无法对谈。通常越往沿 海地区移动,随着交通的便利和受官话方言、普通话影响,口语的互通程度就越高。

闽南地区的泉州、厦门、漳州,和台湾、东南亚的闽南话可以彼此沟通(闽台片),

福州话不仅在福州(福州十邑)与海外(东南亚、日本、北美)福州人社区之间可以顺利沟通,与邻近的宁德话也相近,但与闽南话互相沟通不大。

求购

求购