- 共叔段之乱

共叔段之乱

历史背景

郑武公十年(公元前761年),申侯之女被迎娶成为武公夫人,因申国为姜姓诸侯国,所以武公夫人被称为武姜。[1] 武姜成为夫人后,先后为武公诞下两子,长子寤生(即郑庄公)和少子段。而生庄公的时候,因为是武姜做了一个梦以后才有了庄公,所以惊吓到了武姜,故而庄公名为寤生,以表示她的厌恶,这也成为共叔段之乱的起因。而少子段出生后,则武姜偏心于段,并时常向郑武公请求立叔段为继承人,但郑武公却按照嫡长子继承制的礼法,不肯废除公子寤生的世子身份。

具体经过

周平王二十八年(公元前743年),寤生承袭郑国爵位,即郑庄公。庄公即位伊始,武姜便向庄公请求将制地分封给叔段。庄公则表示“制”这个地方过于危险,当年郑国吞并虢国,虢国的国君就死在制地。不过,他同时也告诉武姜,除了制地以外,别的地方都可以任一挑一处给自己的弟弟段做封地。武姜随后向庄公请求,改将京邑(在今河南省荥阳市东南约二十里)作为段的封地,庄公表示同意,而段随后便前往京邑。因为叔段是庄公的弟弟,所以众人就称他为京城太叔。

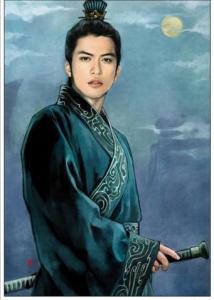

共叔段 叔段到京邑以后,首先对京邑的城墙进行扩建。根据周礼,大的城邑不能超过国都的三分之一,中等城邑不能超过国都规模的五分之一,而小城只能是九分之一。而叔段的改建,已经明显违背周朝礼制。当时朝内的大夫祭仲发现叔段的逾制行为后,便上奏庄公,认为京邑的改建,明显不合祖制,这样下去则会不利于庄公。庄公则认为,武姜要段这样做,他无法插手去阻止。祭仲随即回答,武姜的要求永远无法满足,不如及早处理,如果让叔段的势力坐大,以后恐怕局势无法收拾,蔓生的草都难以除尽,更何况是国君的弟弟。庄公便表示,叔段多行不义必自毙。

共叔段 叔段到京邑以后,首先对京邑的城墙进行扩建。根据周礼,大的城邑不能超过国都的三分之一,中等城邑不能超过国都规模的五分之一,而小城只能是九分之一。而叔段的改建,已经明显违背周朝礼制。当时朝内的大夫祭仲发现叔段的逾制行为后,便上奏庄公,认为京邑的改建,明显不合祖制,这样下去则会不利于庄公。庄公则认为,武姜要段这样做,他无法插手去阻止。祭仲随即回答,武姜的要求永远无法满足,不如及早处理,如果让叔段的势力坐大,以后恐怕局势无法收拾,蔓生的草都难以除尽,更何况是国君的弟弟。庄公便表示,叔段多行不义必自毙。

之后,叔段又命令郑国的西部和北部的边城在服从国都的命令外,也听从自己的管辖,成为两属之地。公子吕闻讯后,便向庄公进言,国家不能有两个国君,如果庄公不打算未来让叔段成为郑国国君的,则就要尽快铲除叔段,以免百姓疑虑。而此时,庄公依旧回复公子吕,对叔段的行为置之不理。庄公的无作为使得叔段的行为更加变本加厉,他随后进一步要求西、北两座边城不再接受国都来的命令。而在郑国的政府内部,公子吕再次要求就叔段的这一行为进行处理,否则局势将会失控。而郑庄公沿袭以前的做法,还是听任叔段的这次违制行为。

在郑庄公的多次放任之后,叔段则砺兵秣马,准备偷袭乘机偷袭国都新郑。同时武姜则准备在叔段来袭时,作为内应,打开城门。 庄公获悉这一叛乱阴谋以后,随即命令子封(即公子吕)带领两百辆战车前去讨伐叔段。而同时,京邑的民众在得知庄公大军前来平叛后,纷纷背弃叔段。在此情形下,叔段不得已逃往鄢城,而平乱大军则一路追至鄢城。郑庄公二十二年五月二十三日,叔段逃离郑国,前往共国避难。因此,以后民众将叔段称为共叔段。

事件后续

共叔段之乱(6) 在平定共叔段之乱后,郑庄公便令人将参与叛乱的母亲武姜送往城颍,并且发誓不到黄泉,永不见面。但毕竟武姜是自己的生母,所以一段时间后,郑庄公便开始反悔之前所说的“不及黄泉,无相见也”的誓言。而武姜也对之前所做所谓有所后悔,此时,边疆颍谷一名官吏颍考叔在得知庄公的悔意后,便借机上贡。庄公随后赐宴颍考叔,席间,颍考叔将一些肉类留下。郑庄公随即便问其原委,颍考叔便回禀庄公自己的行为只是为了让在家的唯一的老母也能品尝君王赏赐的肉羹。庄公听闻后,大发感慨。而颍考叔则借机表示,只要挖条隧道,能看见泉水,那么就能完成庄公的心愿。庄公听到颍考叔的办法后,便立即开始动工挖掘。隧道掘成后,庄公和武姜分别走入隧道,母子最终团聚。

共叔段之乱(6) 在平定共叔段之乱后,郑庄公便令人将参与叛乱的母亲武姜送往城颍,并且发誓不到黄泉,永不见面。但毕竟武姜是自己的生母,所以一段时间后,郑庄公便开始反悔之前所说的“不及黄泉,无相见也”的誓言。而武姜也对之前所做所谓有所后悔,此时,边疆颍谷一名官吏颍考叔在得知庄公的悔意后,便借机上贡。庄公随后赐宴颍考叔,席间,颍考叔将一些肉类留下。郑庄公随即便问其原委,颍考叔便回禀庄公自己的行为只是为了让在家的唯一的老母也能品尝君王赏赐的肉羹。庄公听闻后,大发感慨。而颍考叔则借机表示,只要挖条隧道,能看见泉水,那么就能完成庄公的心愿。庄公听到颍考叔的办法后,便立即开始动工挖掘。隧道掘成后,庄公和武姜分别走入隧道,母子最终团聚。

郑庄公对兄弟相残也有悔恨之意,多年之后还公开提到自己有弟弟叔段,却不能平安相处,使得弟弟流亡外国糊口四方。庄公逝世后十数年,郑厉公复位报复政敌,叔段之孙公父定叔出奔卫国,郑厉公说,不可使得叔段在郑国无后,使公父定叔回归郑国。

历史评价

共叔段之乱,是《春秋》一书第一年所记载的唯一一件与鲁国无关的事件,原文为“夏五月,郑伯克段于鄢”。而《春秋》据儒家所说,为孔子亲自笔删鲁国旧史而成,被认为包含了儒家的精神,即所说的微言大义。而作为儒家《春秋》学的三个代表,《左传》、《公羊传》、《谷梁传》对此有各自的评价。但基本都认为郑庄公与共叔段都有过错。

《左传》认为,“郑伯克段于鄢”中,共叔段超越了一个做弟弟的本分,所以称段而不是弟。而郑庄公则没有完成教导弟弟应尽的责任,并故意放任共叔段,以期其走上造反的道路,所以称之为郑伯而不是兄。而共叔段后来的行为如同另一个国君,所以郑庄公平定共叔段,要用打赢敌国采用的“克”字。而最后,共叔段出逃却不说,则是史官也不好下笔来写这件事。

《公羊传》则认为,之所以说“克”,那完全是为了强调郑庄公的恶。而郑庄公的恶就在于,明知道母亲喜欢段,而自己却要杀掉段。而自己明明要杀掉段,那当初还不如不给他封地。而作为庄公的弟弟,共叔段不称职为弟,那是因为他能匹敌一国之君。此外,为什么写清楚地点的原因也是为了强调共叔段这一点。因为按照春秋来说,如果这种讨伐的事情发生在都城以外,而且被讨伐一方能匹敌一国之君的,那么就要写明地点。以此来体现孔子的微言大义。

《谷梁传》则从另外的一个方面表达了自己的看法。他们认为之所不说杀,而说克,那是为了表示,共叔段当时不是一个人,而是有很多人追随他。而之所以称庄公为郑伯,那是因为国君如果杀了自己的嫡长子或者同母弟,那么就称呼其爵位。所以从这里也就能看出,共叔段是郑庄公的弟弟了。而共叔段被称之为段,而不是公子段或者弟,那是因为他所作的不符合一个公子和弟弟所应有的行为。所以从这一角度上来说,孔子对于共叔段的批评程度要超过郑庄公。而记载地点,是因为表明共叔段已经逃离到远离国都的地方,这就说明郑庄公做的过分的地方。而郑庄公这时不应当继续追杀,而是应当采取兄弟间相亲相敬的道德方法来处置共叔段。

古语原文

初,郑武公娶于申,曰武姜,生庄公及共(gōng)叔段。庄公寤(wù)【通.啎wǔ】生,惊姜氏,故名曰寤生,遂恶(wù)之。爱共(gōng)叔段,欲立之。亟( qì )请于武公,公弗(fú)许。

及庄公即(jí)位,为之请制。公曰:“制,岩邑也,虢(guó)叔死焉。佗(tā )【通.他】邑唯命。”请京,使居之,谓之京城大【通.太】叔。祭(zhài)仲曰:“都城过百雉,国之害也。先王之制:大都不过参【通 三】国之一,中五之一,小九之一。今京不度,非制也,君将不堪。”公曰:“姜氏欲之,焉辟【通避bì】害?”对曰:“姜氏何厌【通餍yàn 】之有!不如早为之所,无使滋蔓,蔓难图也。蔓草犹不可除,况君之宠弟乎!”公曰:“多行不义必自毙,子姑待之。”

既而大叔命西鄙北鄙贰于己。公子吕曰:“国不堪贰,君将若之何?欲与大叔,臣请事之;若弗与,则请除之。无【通毋】生民心。”公曰:“无庸,将自及。”

大叔又收贰以为己邑,至于廪(lǐn)延。子封曰:“可矣,厚将得众。”公曰:“不义不暱(昵),厚将崩。”

大叔完聚,缮甲兵,具卒乘(shèng),将袭郑。夫人将启之。公闻其期,曰:“可矣!”命子封帅车二百乘以伐京。京叛大叔段,段入于鄢,公伐诸鄢(yān)。五月辛丑,大叔出奔共【旧读gōng】。

郑庄公 书曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟【通悌tì】,故不言弟;如二君,故曰克;称郑伯,讥失教也;谓之郑志。不言出奔,难之也。

郑庄公 书曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟【通悌tì】,故不言弟;如二君,故曰克;称郑伯,讥失教也;谓之郑志。不言出奔,难之也。

遂寘(通置)姜氏于城颍,而誓之曰:“不及黄泉,无相见也。”既而悔之。

颍考叔为颍谷封人,闻之,有献于公,公赐之食,食舍肉。公问之,对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹,请以遗(wèi)之。”公曰:“尔有母遗,繄(yī)我独无!”颍考叔曰:“敢问何谓也?”公语【在这里读yù】之故,且告之悔。对曰:“君何患焉?若阙【通掘】地及泉,隧而相见,其谁曰不然?”公从之。公入而赋:“大隧之中,其乐也融融!”姜出而赋:“大隧之外,其乐也泄泄(yì)。”遂为母子如初。

君子曰:“颍考叔,纯孝也,爱其母,施及庄公。《》曰:‘孝子不匮(kuì),永锡【通赐】尔类。’其是之谓乎?”

注释

①选自《左传·隐公元年》。郑伯,指郑庄公。郑属伯爵,所以称郑伯。郑,春秋时国名,姬姓,在现在河南省新郑县一带。克,战胜。段,郑庄公之弟。鄢(yān),郑地名,在现在河南省鄢陵县境内。

②〔初〕当初。《左传》追述以前的事情常用这个词,这里指郑伯克段于鄢以前。

③〔郑武公〕名掘突,郑桓公的儿子,郑国第二代君主。

④〔娶于申〕从申国娶妻。申,春秋时国名,姜姓,在现在河南省南阳市北。后为楚所灭。

⑤〔曰武姜〕叫武姜。武姜,郑武公之妻,“姜”是她娘家的姓,“武”是她丈夫武公的谥号。

⑥〔共(gōng)叔段〕郑庄公的弟弟,名段。他在兄弟之中年岁小,因此称“叔段”。失败后出奔共,因此又称“共叔段”。共,春秋时国名,在现在河南省辉县。叔,排行在末的兄弟。

⑦〔寤生〕难产的一种,胎儿的脚先生出来。寤,通“啎”,逆,倒着。

⑧〔遂恶(wù)之〕因此厌恶他。遂,连词,因而。恶,厌恶。

⑨〔亟(qì)请于武公〕屡次向武公请求。亟,屡次。于,介词,向。

⑩〔公弗许〕武公不答应她。弗,不。

⑾〔及庄公即位〕到了庄公做国君的时候。及,介词,到。即位,君主登上君位。

⑿〔制〕地名,即虎牢,在现在河南省荥(xíng)阳县西北。

⒀〔岩邑〕险要的城镇。岩,险要。邑,人所聚居的地方。

⒁〔虢(guó)叔死焉〕东虢国的国君死在那里。虢,指东虢,古国名,为郑国所灭。焉,相当于“于是”“于此”。

⒂〔佗邑唯命〕别的地方,听从您的吩咐。佗,同“他”,指示代词,别的,另外的。唯命,只听从您的命令。

⒃〔京〕地名,在现在河南省荥阳县东南。

⒄(参国之一)国都的三分之一,参:同三。

⒅〔祭(zhài)仲〕郑国的大夫。

⒆〔都城〕都邑的城墙。

⒇〔雉(zhì)〕古代城墙长三丈、高一丈为“一雉”。

21〔国〕国家。

22〔制〕制度。

23〔大都不过参国之一〕大的城不能超过国都城的三分之一。参,同“三”(因繁体作“叁”)。国,国都。

24〔不度〕不合制度。

25〔非制〕不是(先王的)制度。

26〔不堪〕受不了,控制不住的意思,

古语译文

从前,郑武公娶了申国国君的女儿为妻,名叫武姜,她生下庄公和共叔段。庄公出生时难产,武姜受到惊吓,因此给他取名叫“寤生”,从此就厌恶他。武姜偏爱共叔段,想立共叔段为世子,多次向武公请求,武公都不答应。

到庄公即位的时候,武姜就替共叔段请求分封到制邑去。庄公说:“制邑是个险要的地方,从前虢叔就死在那里,若是封给其它城邑,我都可以照吩咐办。”武姜便请求封给太叔京邑,庄公答应了,让他住在那里,称他为京城太叔。

大夫祭仲说:“分封的都城如果城墙超过三百方丈长,会成为国家的祸害。先王的制度规定,国内最大的城邑不能超过国都的三分之一,中等的不得超过它的五分之一,小的不能超过它的九分之一。现在,京邑的城墙不合法度,不符合法制,您将要不能控制。”庄公说:“姜氏想要这样,我如何躲开这种祸害呢?”祭仲回答说:“姜氏哪有满足的时候!不如及早处置,别让祸根滋长蔓延,一滋长蔓延就难办了。蔓延开来的野草还很难铲除干净,何况是您那受到宠爱的弟弟呢?”庄公说:“多做不义的事情,必定会自趋灭亡,你姑且等待。”

过了不久,太叔段使原来属于郑国的西边和北边的边邑,暗中归自己控制。公子吕说:“一个国家受不了两个国君的统治,现在您打算怎么办?您如果打算把郑国交给太叔,那么我请求去侍奉他;如果不给,那么就请除掉他,不要使百姓们产生疑虑。”庄公说:“不用管他,他自己会遭到灾祸的。”

太叔又把两处地方改为自己统辖的地方,一直扩展到廪延。子封说:“可以行动了!土地扩大了,他将得到更多老百姓的拥护。”庄公说:“对君主不义,对兄长不亲,土地虽然扩大了,也终将崩溃。”

共叔段修整了城郭,聚集人民,准备好了充足的粮食,修缮盔甲兵器,准备好了步兵和战车,将要袭击。郑国都。武姜准备为共叔段打开城门做内应。庄公知道了共叔段偷袭郑的日期,说:“可以出击了!”于是命令子封率领二百辆战车,去讨伐京邑。京邑的人民背叛共叔段,共叔段于是逃到鄢城。庄公又追到鄢城讨伐他。五月二十三日,共叔段逃到共国。

《春秋》记载道:“郑伯克段于鄢。”意思是说共叔段不遵守做弟弟的本分,所以不说他是弟弟;兄弟俩如同两个国君一样争斗,所以用“克”字;称庄公为“郑伯”(意为大哥),是讥讽他对弟弟失教;赶走共叔段是出于郑庄公的本意,不写共叔段自动出奔,隐含责难郑伯逼走共叔段的意思。

庄公就把武姜安置在城颍,并且发誓说:“不到黄泉(不到死后埋在地下),不再见面!”过了些时候,庄公后悔了。有个叫颍考叔的,是颍谷管理疆界的官吏,听到这件事,特意把贡品献给郑庄公。庄公赐给他饭食。颍考叔在吃饭的时候,把肉留着。庄公问他为什么这样。颍考叔答道:“小人有一个母亲,我吃的东西她都吃过,只是从未吃过君王的肉羹,请让我带回去送给她吃。”庄公说:“你有个老娘可以孝敬,唉,唯独我就没有!”颍考叔说:“请问您为什么这么说?”庄公把原因告诉了他,还告诉颍考叔他后悔的心情。颍考叔答道:“您有什么忧虑的?只要掘地挖出泉水,挖个隧道,在那里见面,那谁能您违背了誓言(不是跟誓词相合)呢?”庄公依了他的话。庄公走进隧道去见武姜,赋诗道:“大隧之中相见啊,多么和乐相得啊!”武姜走出地道,赋诗道:“大隧之外相见啊,多么舒畅快乐啊!”于是姜氏和庄公作为母亲和儿子跟从前一样(即恢复了母子关系)

君子说:“颍考叔是位真正的孝子,他不仅孝顺自己的母亲,而且把这种孝心推广到郑伯身上。《诗经·既醉》篇说:‘孝子不断地推行孝道,永远能感化你的同类。’大概就是对颍考叔这类孝子而说的吧?”

简要评析

此文作为编年体史书《左传》的一个片段,却俨然一篇完整而优美的记事散文。文章把发生在两千七百多年前的“郑伯克段于鄢”这一历史事件,具体可感地呈现在我们眼前,使我们仿佛真的进入了时间隧道,面对面地聆听历史老人绘声绘色地讲述这一事件的缘起、发生、发展和最后结局。从而,不仅让我们明了这一历史事件的真实情况,同时也让我们看到了相关人物的内心世界,并进而感悟到郑国最高统治者内部夺权斗争的尖锐性和残酷性。

此文能有这样的艺术效果,有多方面的原因,但主要是记叙得法。此文并不平铺直叙地记述事件的发展过程,而是紧紧抓住相关人物性格的发展逻辑及其言行展开记述。这样,不仅使我们清楚地看到,正是相关人物的固有个性决定着事件的发展和结局;同时又使我们在事件的发展和结局中,更清楚地看到了相关人物的固有个性。

通过此文,我们还可以深刻地感悟到《左传》的一种总体行文特点,即不着一褒字,也不着一贬字,而褒贬自在其中。这种手法,也正是《春秋》一书所用的手法。即后来常说的“春秋笔法”。即如我们所说的郑庄公阴险狡诈、姜氏偏心溺爱、共叔段贪得无厌,并非作者直接告诉我们,而是通过他们各自的言行惟妙惟肖地表现出来。好的叙事体作品,作者的倾向是在真实而客观地叙述和描写故事的发展过程中自然而然地显现出来的。《左传》作者对“郑伯克段于鄢”这一事件的政治倾向和思想倾向不也是这样显现出来的吗?

当然本文还有结构严谨、层次清楚、语言简洁等特点,这属于具体的表达技巧的问题,这里就不再赘述了。

剧集联系

还是说回电视剧《甄嬛传》。女主角甄嬛机关算尽,终于排除异己,在第七十六集登上了皇太后的宝座。但她扶持上皇位的,并不是亲生儿子,而是她的养子。

就连被她扶上帝位的四阿哥也忍不住问:六阿哥是您亲生的,为什么不让他当皇帝?还举出刚读的《共叔段之乱》郑伯克段于鄢为例问:就算都是亲生的孩子,作母亲的都有偏爱的一方,更何况我不是您亲生的!

这位年轻的皇太后的回答大致是:你有治国之才。而六阿哥还小,我也不想让他做皇帝,就请你封他为亲王好了,永不与你争皇位。

看到这儿,大约听出她言下之意:当皇帝是个力气活儿,旣辛苦又危险,三宫六院好像风光得很,但得到的是女人,眞正的爱情又在何处⁈我当然偏爱自己亲生儿子多些,所以,才不让他当这皇帝。

这部电视剧本来是部“架空剧”,就是说,没有指定的朝代和地点。但广电局规定不可以有架空剧(什么狗屁规定),于是编剧只能将故事搬去了清雍正年间。这一搬就有点牵强,故事就说得不太合历史。所以我们看的时候也一直当它是架空剧来看,要是当了眞那才愚昧。

女主角的最后决定在我看来很明智。在后宫中处处小心,处处经营,才保全了自己和孩子的命,她最清楚风光的表面之后有多少不为人知的辛酸痛苦。所以,她想要她的孩子过稍微像普通人一样的生活(虽然做王爷也已经不是普通人了)。

所谓人各有志,有人辞官归故里,有人漏夜赶科场。前些天,朋友寄来一篇文章,说的是某家的女儿在学校学习成绩一直处于班级的中游,被同学叫做“23”,因为她总考第23名。父母费尽心力,让她读很多的加强班,却仍无改进。

某次考试,语文老师找到家长,吿之一件奇事:作文题目“班上我最喜欢的同学”,全班除了这个女孩外,所有人都写最喜欢的是这名“23”。

因为她虽然不是最聪明,却懂得关心别人,不自私。她对父母说:“运动员跑赢的时候,总要有人在旁边拍手。我愿意做一个为别人鼓掌的人。”

望子成龙当然对,但个体有差异,做不了龙,做一朶云一棵小草也逍遥自在,不是吗?[3]

求购

求购