- 四川话

四川话

历史发展

四川话四川话发源于上古时期非汉族语言的蜀语语和古巴语,迄今四川话的原始层中仍然保留了“坝”(平地)、“姐”(母亲)、“养”(您)等来自上古时期古蜀语和古巴语的词汇。之后四川话便随蜀地区的历史进程和移民更替而不断地发展变化,先是秦灭蜀后,蜀地区逐步形成属于汉语族但独具特色的蜀语。其后在明清时期,由于大量来自湖广等地的移民进入四川,蜀语同各地移民方言演变融合而最终形成了现今的四川话。

四川话四川话发源于上古时期非汉族语言的蜀语语和古巴语,迄今四川话的原始层中仍然保留了“坝”(平地)、“姐”(母亲)、“养”(您)等来自上古时期古蜀语和古巴语的词汇。之后四川话便随蜀地区的历史进程和移民更替而不断地发展变化,先是秦灭蜀后,蜀地区逐步形成属于汉语族但独具特色的蜀语。其后在明清时期,由于大量来自湖广等地的移民进入四川,蜀语同各地移民方言演变融合而最终形成了现今的四川话。

上古时期

上古时期,四川盆地中存在蜀族与巴族两个非华夏族的民族以及蜀国与巴国两个独立的国家,其不仅拥有各自独立的语言:古蜀语和古巴语,还拥有被概称为“蜀图语”的独立的文字系统。古蜀语与当时的华夏语截然不同,与现今羌语、嘉戎语、彝语、纳西语和土家语等语言有着密切的关系。

公元前316年,秦国相继灭掉巴蜀两国,逐步将中原华夏族的制度、政令推行到蜀地区,并开始大量的向蜀地区移民,蜀地区出现了古蜀语和华夏语并存并用、相互渗透的局面。之后随着秦汉时期大量的中原汉人迁徙入蜀,并且在西汉末年形成了具有较为统一特色的蜀语。《文选》卷四载左思《蜀都赋》刘逵注引《地理志》中记载:“蜀人始通中国,言语颇与华同”,同时根据扬雄《方言》中的记载,当时梁益地区的方言与秦晋方言已经较为接近,表明此时的蜀语已经属于汉语的一个分支。

西汉末形成的蜀语作为上古时期汉语族的一个独立分支,其特点主要体现在声调与词汇两方面。在声调方面,陆法言《切韵序》有“秦陇则去声为入,梁益则平声似去”的记载。同时黄鉴《杨文公谈苑》中称:“今之姓胥、姓雍者,皆平声。春秋胥臣、汉雍齿旨是也。蜀中作上声、去声呼之,盖蜀人率以平为去。”这说明此时蜀语声调具有自身特色。而词汇方面,此时蜀语的一个显著特征是吸收了来自非汉语的古蜀语的词汇。扬雄《方言》以及其他一些历史文献中都记载了大量四川地区的特殊词汇,来自古蜀语的词汇包括“坝”(平地)、“姐”(母亲)、“不律”(笔)、“养”(您)、“曲鲙”(蚯蚓)、“阿婸”(我)等,其中“坝”、“姐”、“养”、“曲鲙”至今仍保存于四川话之中。

中古时期

中古时期,蜀地区经济文化发展达到鼎盛,作为一个独立的语言区,蜀语继续得到发展,此时的蜀语独立性很强,与蜀地区以外的语言较难沟通。宋范成大旅居蜀地时在《石湖诗集》卷十七《丙申元日安福寺礼塔》诗注中有如下记载:“蜀人乡音极难解,其为京洛音,辄谓之‘虏语’。或是僭伪时以中国自居,循习至今不改也,既又讳之,改作‘鲁语’。”从中可以看出蜀与中原语音完全两异。以宋代蜀语为例,首先蜀语韵部与宋代通语比较,韵部的分野或归字不同,如阳声韵寒先部的“言”字读人眞文部、药铎部的“祈”读与屋烛部的“秃”相同等。其次,蜀语介音有合口化倾向,在一些字音上三个阳声韵尾相混。同时,蜀语声纽保留了诸如“古无舌上”、“照二归精”等的古音遗迹。此外,声调方面,蜀语在平声字与上去声字归派与通语也有较大不同,如通语音归平声的“青雍句”在蜀语中“青”归人上声,“雍句”归去声。

| 词汇总数 | 四川话中今存词数 | 今存词比例 | |

|---|---|---|---|

| 上古时期 | 34 | 3 | 8.8% |

| 中古时期 | 68 | 21 | 30.8% |

| 总计 | 102 | 24 | 23.5% |

中古时期,蜀语也拥有大量特有词汇,如“波”(老人)、“偏涷雨”(夏日暴雨)、“百丈”(牵船绳)、“溉”(江边道路)、“块”(坟墓)、“秃”(砍)等其中部分仍然存留于今天的四川话中(如下表所示)。将文献中记录的上古、中古时期蜀语特有词在现今四川话中的存留情况进行统计,结果如右表所示。从中可以看出,上古文献中收录的巴蜀语特有词汇约有一成保留于今四川话中,同时中古文献中收录的蜀语特有词汇有较为可观的三成得到保留。这表明虽然在近古时期四川地区人口构成发生剧变,但现今四川话仍然与上古及中古时期的蜀语有一定程度的传承关系,中上古蜀语是现今四川话形成和发展的重要基础。

| 词汇 | 今义 | 时代 | 出处 | 现状 |

|---|---|---|---|---|

| 姐 | 母亲 | 汉 | 《说文解字》 | 存(营山、万源等地) |

| 簚 | 篾条 | 蜀汉 | 《李登声类》 | 存 |

| 鮥子 | 鲟鱼 | 晋 | 《尔雅·郭注》 | 存,作“腊子鱼” |

| 养 | 您 | 晋 | 《尔雅·郭注》 | 存 |

| 栋 | 岭 | 南北朝 | 《益州记》 | 存,作“栋栋” |

| 偏涷雨 | 夏日暴雨 | 唐 | 《文选·李善注》 | 存 |

| 蔎 | 茶 | 唐 | 《茶经·注》 | 存(都江堰) |

| 波 | 老人 | 后蜀 | 《鉴戒录》 | 存(内江等地) |

| 竿蔗 | 甘蔗 | 宋 | 《一切经音义》卷十四 | 存 |

| 百丈 | 牵船绳 | 宋 | 《演繁露》 | 存 |

| 翠(鲜翠) | 鲜明 | 宋 | 《老学庵笔记》 | 存 |

| 坝 | 平地 | 宋 | 《广韵》 | 存 |

| 浩 | 小港 | 宋 | 《蜀典》引黄庭坚语 | 存 |

| 师塔 | 僧墓 | 宋 | 《老学庵笔记》 | 存 |

| 溉 | 江边道路 | 宋 | 《夷坚志》 | 存地名中 |

| 胡豆 | 蚕豆 | 宋 | 《太平御览》 | 存 |

| 蠚麻 | 荨麻 | 宋 | 《墨庄漫录》 | 存 |

近古时期

| 词汇总数 | 四川话中今存词数 | 今存词比例 | |

|---|---|---|---|

| 上古时期 | 34 | 3 | 8.8% |

| 中古时期 | 68 | 21 | 30.8% |

| 总计 | 102 | 24 | 23.5% |

分布范围

| 词汇 | 今义 | 时代 | 出处 | 现状 |

|---|---|---|---|---|

| 姐 | 母亲 | 汉 | 《说文解字》 | 存(营山、万源等地) |

| 簚 | 篾条 | 蜀汉 | 《李登声类》 | 存 |

| 鮥子 | 鲟鱼 | 晋 | 《尔雅·郭注》 | 存,作“腊子鱼” |

| 养 | 您 | 晋 | 《尔雅·郭注》 | 存 |

| 栋 | 岭 | 南北朝 | 《益州记》 | 存,作“栋栋” |

| 偏涷雨 | 夏日暴雨 | 唐 | 《文选·李善注》 | 存 |

| 蔎 | 茶 | 唐 | 《茶经·注》 | 存(都江堰) |

| 波 | 老人 | 后蜀 | 《鉴戒录》 | 存(内江等地) |

| 竿蔗 | 甘蔗 | 宋 | 《一切经音义》卷十四 | 存 |

| 百丈 | 牵船绳 | 宋 | 《演繁露》 | 存 |

| 翠(鲜翠) | 鲜明 | 宋 | 《老学庵笔记》 | 存 |

| 坝 | 平地 | 宋 | 《广韵》 | 存 |

| 浩 | 小港 | 宋 | 《蜀典》引黄庭坚语 | 存 |

| 师塔 | 僧墓 | 宋 | 《老学庵笔记》 | 存 |

| 溉 | 江边道路 | 宋 | 《夷坚志》 | 存地名中 |

| 胡豆 | 蚕豆 | 宋 | 《太平御览》 | 存 |

| 蠚麻 | 荨麻 | 宋 | 《墨庄漫录》 | 存 |

基本语法

宋末元初,长达52年的蜀抗元战争使自唐以来经济文化高度较发达的蜀地区遭受重创,人口锐减,经济凋敝。南宋嘉定十六年(1223年),蜀地区有259万户(约1200万人,占南宋全国的23.2%);而到元占领蜀之后的至元十九年(1281年)便只余12万户(约60万人,占元全国的0.7%),减少了约95%。元末明初,在这种低人口背景下,来自湖广、广东、江西等地的移民开始陆续进入蜀,形成了蜀历史上的第一次“湖广填蜀”大移民运动。中古蜀语和各地移民方言融合演变,现今四川话由此开始逐步形成。明代四川土著居民人数较移民仍占优势,蜀话也仍以宋元蜀语为基础继续发展,但已经与现今川西、川南一带的老派四川话(灌赤片)较为接近。

根据明末清初成书的《蜀语》以及其它文献的记载,明代蜀话音韵上的主要特征包括:

一、入声仍然保留,独立成调,但川东、川北地区的入声尾(喉塞音)已经式微。

二、平声未分阴阳,因而明代蜀话中仅有平上去入四个声调。

三、[-m]韵尾已经消失,并入[-n]韵尾。这三个特点与此时的官话迥异,首先,依据《中原音韵》记载,北方官话早在元代就已经入声消失,平分阴阳;同时北方官话中[-m]韵尾并未消失,因此蜀话与北方官话并没有同步发展。

四川话另外从词汇上来看,明代蜀话词汇以单音节词居多,表现出与南方诸汉语相类似的特点,这表明蜀话在形成期更多的受到了南方汉语而非北方官话的影响。

四川话另外从词汇上来看,明代蜀话词汇以单音节词居多,表现出与南方诸汉语相类似的特点,这表明蜀话在形成期更多的受到了南方汉语而非北方官话的影响。

明末清初,蜀地区再次陷入战乱,人口锐减,之后的第二次“湖广填四川”大移民运动使四川人口构成发生剧变。就全川而言,移民运动之后四川土著居民仅占四川总人口的约30%。但是,明末清初战乱中,四川各地受到的破坏程度相差很大,川东、川北地区受战乱影响严重,而川南地区却受影响十分轻微。当时还有大量川东、川北的四川土著居民,前往川南地区以及与川南毗邻的滇黔北部地区躲避战乱。

因而,川南地区的存留的四川土著居民人数可能较移民仍占优势,其中又以峨眉、乐山、犍为一带为最,从而使以宋元蜀语为基础的明代四川话在川南地区仍然得到存留。与此同时,大量来自湖广、江西、广东等地移民进入川东、川北地区,从而使四川话内部产生了新派(川东、川北)与老派(川西、川南)的分化,奠定了现今四川话内部新老两派并存的格局。

音韵简介

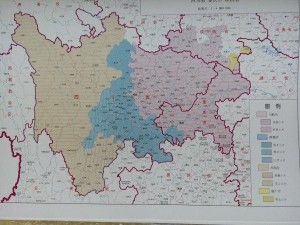

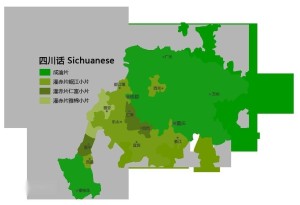

四川话的使用人口主要分布于信封盆地一带,覆盖了除部分非汉族聚居区外的整个四川省、重庆市,以及陕西、湖北、湖南、云南、贵州等省与川毗邻的部分县市,使用人口约0.93亿,是使用人口最多的汉语分支之一。蜀话内部互通度较高,词汇、语法、声韵等方面都较为一致,一般根据古入声的今读情况分为如下图所示的4个方言区:入声归阳平的川西片、入声保留的灌赤片岷江小片、入声归去声的灌赤片仁富小片和入声归阴平的灌赤片雅棉小片。

四川话使用范围及内部差异从保持中古时期蜀语特点的多少来看,川北、川东片由于地理区位等原因,是明清以来湖广等地移民的主要聚居区,受外来语言影响较大,保持古音较少,是语言的发展区,为新派四川话;而川西、川南的灌赤片由于四川土著居民存留较多、接受外来移民相对较少,保持古音较多,是语言的稳定区,为老派四川话。灌赤片大部分区域保留了入声,同时从古代蜀地区“平声似去”的特点来看,古入声归去声仍可视为保留本地区中古音的一个表现;灌赤片同时还保留了较多的中古时期的蜀语词汇。

四川话使用范围及内部差异从保持中古时期蜀语特点的多少来看,川北、川东片由于地理区位等原因,是明清以来湖广等地移民的主要聚居区,受外来语言影响较大,保持古音较少,是语言的发展区,为新派四川话;而川西、川南的灌赤片由于四川土著居民存留较多、接受外来移民相对较少,保持古音较多,是语言的稳定区,为老派四川话。灌赤片大部分区域保留了入声,同时从古代蜀地区“平声似去”的特点来看,古入声归去声仍可视为保留本地区中古音的一个表现;灌赤片同时还保留了较多的中古时期的蜀语词汇。

四川省

成都片区;四川话以成都为中心,成都人说话的方式比较中性化,带an字母的词汇音,嘴巴发音呈扁平状态,突出了成都话的个性。使用成都话的地方主要包括(成都市辖区、郊县、县级市,资阳代管的简阳市,眉山市北部少数乡镇,德阳市中江县等5个地带)

广安片区;四川话以广安为代表的广安片区口音,辐射半个川东北地区,但相对于临近的重庆而言,广安人说话属于比较爽快的那种,口音也比较易懂,广安作为小平家乡的门户,自然也承载了小平从江西移民过来的江西风味语种,比如说糍粑,广安人就说成麦糍粑,在广安市岳池县,很多90后的学生则以“我儿哄”来表达对对方的话质疑询问,在这方面则形成了岳池县的一个代表性词汇,“我儿哄”这词汇使用地还包括武胜县极少数地区的学校。使用广安口音的地方包括(广安市辖二区除广安区协兴镇外的其他地方、岳池县、武胜县、华蓥市北部、遂宁市船山区)

南充片区;四川话以南充人为特色的代表,形成了南充片区口音,南充,作为川东北经济中心,其语言上也有相对的带动作用,南充口音与广安口音分界线位于高坪区阙家镇地带,与广安市嘉陵江一江之隔形成了二江语言风格,南充人说话比较高调,方言中各种词汇比较重音。使用南充口音地区有(南充市辖三区、高坪区除阙家镇外,蓬安县、西充县、阆中市南部)

巴中片区;四川话以巴中市为代表的巴中口音,音调特别的好辨认,在交流方面巴中人比较偏重音调的后音,卷舌音比较重。比如说吃饭,巴中人与达州人则说成“启反”。巴中口音使用人口辐射大半个川北地区,人口大约在600万左右。使用巴中话的地区有(南充市仪陇县、阆中市北部,巴中市辖区、通江县、南江县、广元市昭化区、苍溪县、青川县)

泸州片区;代表地区(泸州市辖区、县,宜宾市辖区、县)

内自片区;代表地区(内江市辖区、县,自贡市辖区、县、眉山市仁寿县)

达州片区;代表地区(达州市除万源市、开江县外的其他地区)

绵阳片区;代表地区(绵阳市除北川县外、德阳市除中江县外、广元市除昭化、苍溪县、青川县外)

雅安片区;代表地区(雅安全市)

凉山州片区;凉山州,全称凉山彝族自治州,是中国最大的彝族聚集地,该地以民族语言为主,融合了四川方言,其音调听起来比较细腻,柔润的感觉。代表地区(凉山州全州、攀枝花市)

阿坝州片区;代表地区(阿坝州、北川县)

甘孜州片区;代表地区(甘孜州)

入声紧元音

词缀

四川话的词缀与普通话相比有较大差异。首先,四川话中拥有部分普通话中没有的特有词缀,例如四川话中常见的动词词缀“倒”可以组合为“估倒”(逼迫)、“谙倒”(猜测)、“马倒”(欺压)、“默倒”(以为)、“审倒”(小心试探)、“阴倒”(不张扬)和“幽倒”(注意)等常用语。再如“头”在四川话中也是一个极常见的动词词缀,可以组成如“学头”、“看头”、“搞头”、“吃头”、“做头”、“讨论头”、“复习头”等常用语,如“钓鱼城有没得耍头”在四川话中意为“钓鱼城好不好玩”。

第二,四川话中部分词缀虽然普通话中也有,但使用范围和附加含义却有很大差异,如四川话中名词词缀“子”可以构成“蜂子”(蜜蜂)、“耳子”(木耳)、“砣子”(拳头)、“羊子”(羊)、“烟子”(烟)、“今年子”(今年)、“明年子”(明年)等普通话中没有的词汇,同时四川话中还有“分分子”、“角角子”、“两两子”、“斤斤子”这类由量词重叠后加词缀“子”,用来表数量少的特殊用法,例如“你咋个净给我些角角子”在四川话中意为“你怎么只给我角票”。

另外,北京话中没有儿尾词,其词缀“儿”都以儿化的形式出现,但四川话中有“裤儿”、“帽儿”、“娃儿”、“刀儿”、“偷儿”、“样儿”、“锅儿”等大量儿尾词。同时名词词缀“家”在四川话中一方面可以用来表示人群之间的对立,如“姑娘家”与“儿娃子家”、“婆娘家”与“男人家”、“娃儿家”与“大人家”(这种情况下“家”词缀还可以重叠表轻视,如“儿娃子家家的,还啬得很”在成都话中意为“男孩子怎么这么吝啬”);另一方面“家”词缀还可以表时间,如“春天家”、“白天家”、“往回家”等。

句法

在四川话中,有很多特有的并不见于普通话的句式结构,仅与“得”字相关的常用句式结构就有“得V/不得V”、“V得/V不得”、“V得C/V得不C”、“V得C(O)”、“V得有(O)”(V为动词、C为补语、O为宾语)等5种,沉积了汉语各个历史时期“得”字的用法。

除此之外,四川话中的特有句式还包括:“V都V了”、“V起来/V起去/V起XY”、“到X不X(Y)”以及诸如“X不(没)XY”、“X都XY了”、“X都要XY”、“X就XY”一类的半拷贝结构等。部分句式的例句如下表所示:

| 句式 | 例句 | 含义 |

|---|---|---|

| 得V/不得V | 事情汤水很了,我不得干 | 事情很麻烦的话,我不会干 |

| V得/V不得 | 你硬是走不得 | 你真是不能走(很长的)路 或是你不要走 |

| V得C/V得不C | 把屋头收拾得巴巴适适 | 把屋里收拾妥贴 |

| V起XY | 把人客请起进来 | 把客人请进来 |

| X是XY | 我是可以去耍 | 我虽然(当然)可以去玩 |

文白异读

| 句式 | 例句 | 含义 |

|---|---|---|

| 得V/不得V | 事情汤水很了,我不得干 | 事情很麻烦的话,我不会干 |

| V得/V不得 | 你硬是走不得 | 你真是不能走(很长的)路 或是你不要走 |

| V得C/V得不C | 把屋头收拾得巴巴适适 | 把屋里收拾妥贴 |

| V起XY | 把人客请起进来 | 把客人请进来 |

| X是XY | 我是可以去耍 | 我虽然(当然)可以去玩 |

语言变音

声调

四川话的调类总共有阴平、阳平、上声、去声、入声五类,部分地区四川话中入声已经消失,但入声字全部整齐地归入某一个调类(如成都话入派阳平、自贡话入派去声、雅安话入派阴平),与入声杂乱派入四个调类的北方官话截然不同。依据《四川方言音系》统计,四川话总计150个方言点中,拥有5个调类(即入声保留的)的有48点,约占方言点总数的三分之一;而拥有4个调类的有102点,约占方言点总数的三分之二。

声母

四川话中包括零声母在内总计有25个声母,绝大多数地区的四川话没有tʂ组声母(卷舌声母)。四川话总计150个方言点中,有tʂ组声母仅为26点,且都江堰等7点只出现在入声字中,并只与韵母[ə](西充为[ɿ])相拼,只有自贡等19点(主要为入声归去声区)tʂ组声母可以和较多韵母相拼。同时,四川话还拥有部分普通话没有的声母,如舌尖浊擦音[z]、唇齿浊擦音[v]、舌根浊鼻音[ŋ]、舌面前浊鼻音[nʲ]等。

韵母

四川话中总计有42类韵母,依据《四川方言音系》统计,四川话总计150个方言点中,黔江拥有最多韵母,总计40个;而屏山、宁南两点韵母最少,为31个。另外,荣县等3点韵母为32个,眉山等4点为33个,洪雅等5点为34个,彭山等12点为35个,成都等62点为36个,都江堰等8点为38个,射洪等6点为39个。

一般而言,四川话中韵母以36类和37类最为普遍,代表性方言成都话的韵母如下所示:

| --- | 开尾 | 元音尾 | 鼻音尾 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 开口呼 | ɿ 日 |

ɚ 二 |

a 大 |

o 我 |

ɛ 黑 |

ai 街 |

ei 批 |

au 包 |

əu 走 |

an 烦 |

ən 樱 |

aŋ 帮 |

oŋ 亩 |

| 齐齿呼 | i 一 |

ia 牙 |

iɛ 叶 |

iai 介 |

iau 标 |

iəu 九 |

ian 变 |

in 兵 |

iaŋ 量 |

||||

| 合口呼 | u 五 |

ua 瓜 |

uɛ 国 |

uai 乖 |

uei 类 |

uan 段 |

uən 春 |

uaŋ 光 |

|||||

| 撮口呼 | y 鱼 |

yo 药 |

ye 绝 |

yan 鲜 |

yn 泳 |

yoŋ 蓉 |

|||||||

四川话特征

| --- | 开尾 | 元音尾 | 鼻音尾 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 开口呼 | ɿ 日 |

ɚ 二 |

a 大 |

o 我 |

ɛ 黑 |

ai 街 |

ei 批 |

au 包 |

əu 走 |

an 烦 |

ən 樱 |

aŋ 帮 |

oŋ 亩 |

| 齐齿呼 | i 一 |

ia 牙 |

iɛ 叶 |

iai 介 |

iau 标 |

iəu 九 |

ian 变 |

in 兵 |

iaŋ 量 |

||||

| 合口呼 | u 五 |

ua 瓜 |

uɛ 国 |

uai 乖 |

uei 类 |

uan 段 |

uən 春 |

uaŋ 光 |

|||||

| 撮口呼 | y 鱼 |

yo 药 |

ye 绝 |

yan 鲜 |

yn 泳 |

yoŋ 蓉 |

|||||||

四川话禁忌

约有三分之一地区的四川话入声独立成调,但其中入声塞音韵尾已不明显,仅乐山等地存留有微弱的喉塞音,但这些地区入声字发音仍然十分短促,不能任意延长。这主要是由于四川话中保留有一套相对独立的仅用于入声字的韵母,如[iæ]、[uæ]、[ʊ]、[ɘ]、[ɐ]、[iɐ]、[uɐ]、[c]、[yʊ]、[yɵ]等,这些韵母有紧喉作用,在发音时喉头肌肉和口腔肌肉紧张,从而使整个音节表现出一种粗硬紧促的状态。

由此可见,在入声独立的四川话中,入声并不仅仅单纯以其相对音高区别于其他调类的,而是发展出了入声紧元音来取代入声塞音韵尾。

因此古入声字在四川话入声独立区和入声归入舒声区拥有一定的读音差异,即主要元音的松紧对立,如下表所示。

| 例字 | 入声独立区 | 入派阴平区 | 入派阳 | 入派去声区 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| --- | 泸州 | 邛崃 | 乐山 | 泸定 | 成都 | 自贡 |

| 搭 | æ | æ | æ | a | a | a |

| 说 | ɵ | ʊ | ʊ | o | o | o |

| 黑 | e | æ | e | ɛ | ɛ | ɛ |

| 踢 | ie | ie | ie | i | iɛ | i |

| 出 | ɵ | ʊ | ʊ | u | u | u |

| 欲 | yɵ | yʊ | yʊ | y | yo | y |

| 湿 | ə | ə | ə | ɿ | ɿ | ʅ |

| 掐 | iæ | iɐ | iæ | ia | ia | ia |

| 刮 | uæ | uɐ | uæ | ua | ua | ua |

| 铁 | ie | ie | ie | iɛ | iɛ | iɛ |

| 获 | ɵ | uæ | æ | uɛ | uɛ | ue |

| 阅 | yɵ | ye | yʊ | yɛ | yɛ | yɛ |

| 药 | yɵ | yʊ | yʊ | yo | yo | yo |

区别关系

| 例字 | 入声独立区 | 入派阴平区 | 入派阳 | 入派去声区 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| --- | 泸州 | 邛崃 | 乐山 | 泸定 | 成都 | 自贡 |

| 搭 | æ | æ | æ | a | a | a |

| 说 | ɵ | ʊ | ʊ | o | o | o |

| 黑 | e | æ | e | ɛ | ɛ | ɛ |

| 踢 | ie | ie | ie | i | iɛ | i |

| 出 | ɵ | ʊ | ʊ | u | u | u |

| 欲 | yɵ | yʊ | yʊ | y | yo | y |

| 湿 | ə | ə | ə | ɿ | ɿ | ʅ |

| 掐 | iæ | iɐ | iæ | ia | ia | ia |

| 刮 | uæ | uɐ | uæ | ua | ua | ua |

| 铁 | ie | ie | ie | iɛ | iɛ | iɛ |

| 获 | ɵ | uæ | æ | uɛ | uɛ | ue |

| 阅 | yɵ | ye | yʊ | yɛ | yɛ | yɛ |

| 药 | yɵ | yʊ | yʊ | yo | yo | yo |

生存危机

四川话由于受共同语(古代的雅音及近现代的北方官话)的长期影响而产生了文白异读系统。白读音通常是四川话所固有的读音,是对自身古代语音的继承;文读音则通常与北方官话较为接近。

一般而言,白读音主要出现在高频日常生活用语中,而文读音主要出现在书面语、新词汇中。四川话的文白异读系统也在不断地发展变化中,但近几十年来,由于中国政府的单一语言政策,主要的趋势是文读音越来越占优势,部分字词白读音已趋于消失,固定为文读音。

词条图册

变调

连读变调现象在四川话口语中十分常见,但各地略有差异,以成渝片为例,大致来说四川话中的变调可以分为4类。

一是重叠词中的变调,一般而言如果组成该重叠词的字声调为阳平或去声,则第二个字变调为阴平;同时,如果组成该重叠词的字声调为上声,第二个字变调为阳平。

二是儿尾及儿化词中的变调,如果儿尾名词为阳平,儿尾变调为阴平;如果儿化词的最后一个字为阳平,该字变调为阴平。

三是特定字的变调,如“去”、“头”、“面”、“上”等虚词在多数情况下都变读为阴平。四是二字词及三字词的第二个字在很多情况下变读为阴平。

儿化

儿化是四川话(除岷江小片小部分地区)中的一种常见的音变现象,四川话的儿化内部较为一致,但与北方官话的儿化存在很大差异,特别是在儿化韵的数目上,四川话中的儿化韵仅有[ɚ]、[iɚ]、[uɚ]、[yɚ]4个,而北方官话有26个。

四川话的词汇主要由承自中上古时期蜀语的词汇、由明清时期移民带来的移民语言的词汇、承自古代汉语通语的词汇三部分组成。2005年以来也有大量的来自普通话、英语等语言的外来语词汇进入四川话,同时也有诸如“雄起”、“勾兑”、“假打”、“洗白”、“冒泡儿”等四川话新词汇在成都产生,并迅速通行全川。四川话的词汇具有鲜明的地域特色,反映了蜀地区独特的民间文化和风俗习惯。

四川话的词汇与其它汉语的相比具有十分巨大的差异,与四川话关系较为密切的云南话也仅有58.3%的词汇与四川话相同,同时由于四川话在形成期更多的受到了由移民带来的湘语、赣语等南方汉语的影响,从而使四川话的词汇与北方官话拥有很大差异。因此,虽然四川话通常被归为官话的一支,但北方官话中与四川话相同的词汇仅有47.8%,远不及湘语的54.9%和赣语的49.4%。

-

价格优惠 贵阳龙宇四川汽车野马F99颜色多选

2025-09-21 05:48:35 查看详情 -

银川日产楼兰现金优惠4万元 个性十足

2025-09-21 05:48:35 查看详情 -

4优惠1.3万元 贵阳龙宇四川汽车野马F99颜色多选

2025-09-21 05:48:35 查看详情 -

银川日产楼兰现金优惠4万元 6月车展优惠

2025-09-21 05:48:35 查看详情 -

四川大学-香港理工大学灾后重建与管理学院

2025-09-21 05:48:35 查看详情 -

四川省食品药品监督管理局

2025-09-21 05:48:35 查看详情 -

四川省地质工程勘察院

2025-09-21 05:48:35 查看详情 -

四川省成都市双庆中学

2025-09-21 05:48:35 查看详情

求购

求购