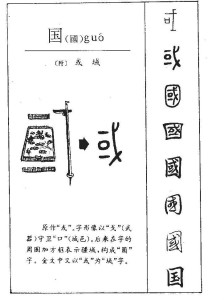

- 国

国

康熙字典

汉字:国  国

国

拼音:guó

注音:ㄍㄨㄛˊ

字义:有土地、 人民、主权的政体。

〔古文〕囗囶圀⧌䆐《 唐韵》古或切《 集韵》骨或切,$觥入声。《 说文》邦也。《 周礼·夏官·量人》掌建国之法,以分国为 九州。

又《 冬官·考工记》匠人营国,旁三门,国中 九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝後市。《 礼·王制》五国以为属,十国以为连,二十国以为卒,二百一十国以为州。《 孟子》大国,地方百里,次国,地方七十里,小国,地方五十里。

又《周礼·地官·掌节》山国用虎节, 土国用人节,泽国用 龙节。《注》山国多山者,土国平地也,泽国多水者。

又灭人之国曰胜国。《 左传注》胜国者,绝其社稷,有其土地也。

又九州之外曰外国。亦曰绝国。《後汉书·班超传》 君侯在外国三十馀年。又远处绝国。

又两国相距曰敌国。《 孟子》敌国不相征也。

又外国来附者曰属国。《 李陵·答蘇武书》闻子之归位,不过典属国。《注》典,掌也。卽掌属国之事者。

又城郭国, 行国。《宋程大昌备北边对》汉西域诸国,有城郭国,有行国。城郭国,筑城为守者,行国不立城,以马上为国也。

又姓。《姓苑》太公之後。齐有国氏,世为上卿,宋有国卿。

又囯,《 正字通》俗国字。囻,同国,民国期间俗字。

说文解字

【卷六】【 囗部】国

邦也。从囗从或。古惑切。

清代 段玉裁『 说文解字注』

邦也。邑部曰。邦,国也。按邦国 互训。 浑言之也。周礼注曰:大曰邦,小曰国。邦之所居亦曰国。 析言之也。从囗。从或。戈部曰。或,邦也。古或国同用。邦封同用。古惑切。一部。

“古文字中,国(简体字为国)字从口从或,究竟是“口”还是“或“为原形,众说纷纭。 马叙伦先生主张口为国之原字...... 余之日本学友后藤朝太郎则主张“ 或”为国(国)之原字。他认为加以口者,系秦汉以后之事。并于《国家学会》杂志第二十七卷第六号上发表论文,说之如下:“国(国)字作口,乃秦汉以来之事,周代 春秋战国时代,只有或字。”按:或为戈与口之合体,后汉许慎于《 说文解字》中亦曰,或者,邦也,从口 从戈,一以戈,一为守,其义尚不明。盖口为国土意,若以兵器之戈 而卫之,则其一 为表示领土之境界意,一为有时如亘之有二线,亦犹表示 田地境界之畺字。所以,表示一国对于他国及其部落具备兵器之境,例如就今所有周代鼎彝之名观之, 吴大澄、刘心源、 阮元等所示,“国”字如次明示“或”(《 毛公鼎古籍补》)“或”(《毛伯彝古文审》)及此外四钟鼎文。他以“口为国土意”,“一为表示领土之境界之意”。适得其反。口首为表示境界,次为表示国土,始得其义。而后藤先生以“或”为国之原字,持之有故。......因此,余以为国字,无论其原形为“或”还是为“口”,皆表示保护私有财产之义。“或”用于畜牧时代,口用于农业时代,后世合而为一,有戈守之,有墙围之,无非私有愈多,保护愈坚也。古人常称国家为社稷,显然表明国家与土地、农业之密切关联,可视为同一意义。故在古人看来,“国”字分用固可,合用亦可,先后之辩,无关大体。 ”(引 黄现璠著《古书解读初探——黄现璠学术论文选》, 广西师范大学出版社2004年7月)。

中华字源

国“国”字是个常用字,在现代汉语中主要表示“ 国家”、“祖国”等义。它的形体古今变化很大。

国“国”字是个常用字,在现代汉语中主要表示“ 国家”、“祖国”等义。它的形体古今变化很大。

从上列甲骨文形体来看,左边是个“口”,表示一片土地“国土”,右边是一个“戈”,意思使用“戈”这个武器来保卫这篇土地。这个字其实就是我们今天讲的“或者”的“或”字。可以看出在 甲骨文中“或”字和“国”字时分不开的,它是一个会意字。金文的形体,右边基本没变,仍是个“戈”字,而左边表示“国土”的“口”外边加了“国界”,仍是以“戈”卫“国”的意思。到了周代,“或”字已被借用为无定代词,于是在“或”的基础上又加了意符“口”,成为“国”字。小篆的“国”字就变成了外形(口)内声(或)的形声字“国”字了。繁体的“国”字形体是从小篆形体演变过来的。

“国”字的形体从“或”到“国”又到“国”,发生了很大的变化,但它的含义却变化不大。一般情况下都是指“国家”,如《商君书·更法》里说“便国不必法古”,意思是说只要便利于国家,就不必效法上古治国之道。在古代“国”字有时也特指诸侯王的封地,如《说文解字》说:“国,邦也。”“邦”就是指诸侯的封地。柳宗元《封建论》里说:“汉兴,天子之政行于郡,不行于国。”这里的“郡”是指行政区划,“国”是指诸侯封国。这句话的意思是说:汉朝建立时,天子的政令只在郡里推行,而在诸侯国内不推行。另外,在古代“国”,“家”二字的含义也有区别,它分别代表是两个词,诸侯统治的区域叫“国”,大夫统治的区域叫“家”,在现代汉语中,“国”、“家”二字的含义则有了更大的区别。

来源演变

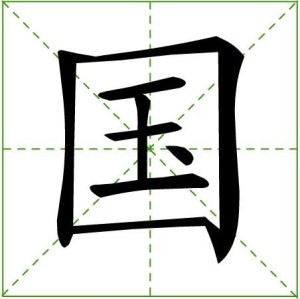

宋元时出现了我们今天通用的简化“国”,“ 囗”里从“玉”,表示中国地大物博,宝藏丰富。  国

国

明朝时简化“国”字已较为常见,以下是明末青花小盘盘底的残片有一 个简体“国”字。

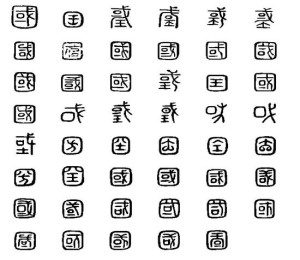

有人统计,“国”字的写法有42种之多。以上各种“国”字的表意视觉功能与哲理意趣均较 繁体字的“国”所不及。

1956年6月1日,中央颁行的简化字中, 郭沫若先生将口内“王”字加一点“国”简化为“国”,既避开了帝王的封建思想,说明中国“玉”文化有着悠久历史,玉是珍宝,又是美好事物的象征,其意思是让我们爱护宝物一样珍爱自己的国家,但口玉国并非郭沫若首创,民国时期青花瓷盘,正面图案中亦有简体“国”字。  国

国

商周时期

商周时期,人们聚居的地方称作邑,《 说文》中解释说:“邑,国也。” 邑就是国。

西周时期,人们要表示“国家”的意思,一般用“邦”字。 铜鼎铭文中的“国”字写成“或”字。

后汉 许慎在《说文解字》中曰:“或者,邦也,从口从戈,一以戈,一为守,其义尚不明。盖口为国土意,若以兵器之戈而卫之,则其一为表示 领土之境界意,一为有时如亘之有二线,亦犹表示田地境界之畺字。

”“ 或”字的“口”,指的是一个有栅栏围着的重要地方,从早期的“或”字看来,“口”的四方都有一横,这一横很可能是“止”字的简化,表示这重地是有人在四边把守着的。后来这四笔,简化成一笔;而“或”字的“戈”便是古代的兵器,字意是用武器保卫人口、保卫土地。 后来,这个表示国家重地的“或”字,加了“土”旁,变成“域”字。

周代晚期

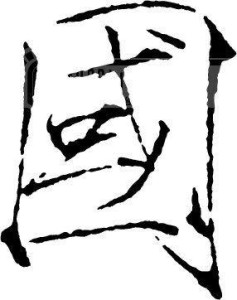

到周代晚期(亦有 秦汉以后之说)在“或”的外面加了个“囗”,繁体字为“国”。

“国”字的大“囗” 表示 疆土地域的境界和范围,并表示国家周边  国应该有防;小“口”为国境线里的人口;“戈”作为古代的兵器,对外抵御侵略,对内维持治安(所以,“戈”部署在国境线和 人口之间);“或”字下方的 “一”表示土地,表明国家与土地、农业之密切关联。

国应该有防;小“口”为国境线里的人口;“戈”作为古代的兵器,对外抵御侵略,对内维持治安(所以,“戈”部署在国境线和 人口之间);“或”字下方的 “一”表示土地,表明国家与土地、农业之密切关联。

《 说文》说:“国,邦也;从囗从或”。按照古人的理解,一个国家必须具备四个条件:一是人口,以小“口”代表;二是土地,以“-”代表;三是军队组织,以“戈”代表;四是范围,以大“囗”代表。把这四个条件组合起来,便成了一个“国”字。显然,此乃极富哲理的造字创意。

后汉武周

后汉时简化的“囯”,“囗”中从“王”,有“普天之下莫非王土”之意,封建色彩很浓。 武则天即位后曾以“囗”中加“武”及“囶”、“圀”取代“国”字。还出现“ 囻”,以及“囗”中加“众”、加“ 戈”、加“ 土”、加“主”字等和三个“秦”代表“国”字等。

基本字义

一、 有土地、人民、主权的政体(古代指诸侯所受封的地域)

分封国,无国号

① 西周分封的诸侯国。爵分为公侯伯子男五等,均世袭罔替,封地均称 国, 在封国 内行使统治权。如春秋列国、战国诸侯国、汉初七国。

经春秋兼并到了战国,大诸侯们纷纷 僭越称王,也称国。此外,汉初封给 异姓王的国,不 少占有多郡 之地。此类特点:天子、皇帝任命,封地有大有小,权利大,世袭制。

②大小似郡的分封诸王 “国 ”,仅占一郡之地,属于郡一级的行政单位,有时也称 藩国、诸王称 藩王。此类 “国 ”在古代经常作为地名或人的郡望。如晋朝的 琅琊国、 东海国、 清河国、濮阳国、 谯国、 吴国。

汉朝的同姓诸侯国,削藩后渐同郡制,中央高度集权。晋朝在诸王 “国 ”设置 内史执掌 太守之任。魏晋南北朝也多有沿袭。特点:皇帝任命但中央集权,封地同郡,权利小,也是世袭制。

分封王,建国号

三国时期的魏国、蜀国、吴国,后来各自 称帝互不藩属,建有 “ 国号 ”,各具独立地内政外交。这类“国”可能还存在分封诸王的 “国 ”(藩国),如三国时期魏国封给 曹植的 陈国。

自己称王,略似战国,或建国号。

① 晋十六国时期依照春秋诸侯国故例,自称王的国,但又不是严格意义的世袭分封国,如燕国(史称前燕国)。特点:与当时的郡制封国大不同,自行称王,势力很大,地域或小或大甚至占据几个州刺史部,世袭制。

其他固定词汇含义

~家;~土;~号;~策;~情;~法;~力;~防;~威;~格;~魂;~度(指国家);~体(a.国家的性质;b.国家的体面);~宝(a.国家的宝物;b.喻对国家有特殊贡献的人);~是( 国家大计)。

二、特指 中国 的

~产;~货;~粹;~乐(yuè ㄩㄝˋ);~药。

三、国姓

古代有 国渊,现代有 国林之。

本义

国(6) ①字形一:会意。字从囗从玉。

国(6) ①字形一:会意。字从囗从玉。  国

国

“ 囗”(wéi)表示“四境”。“玉”指“玉器珍宝”,转指“宫廷”、“大内”。“囗”与“玉”联合起来表示“王城”、“宫城”。本义:王都,首都。

②字 形二:形声。字从囗从或,或亦声。

“囗”指“四境”、“范围”。“ 或”义为“边境巡逻”。“囗”与“或”联合起来表示“边防军守卫的范围”。 本义:领土。领域。封土。封域。

封建邦国。 古代王、侯 的封地[feud];王的领地或 诸侯国的封地称为国(或邦)。古代的国(汉代以后是 郡国)在建制上相当于省、直辖市;而古代的天下相当于国家。古代的国除了具有财政的意义,同时还具有世系的专权,王公侯之嫡长子叫做世子。

国,邦也。—东汉·许慎《 说文》

以佐王治邦国。—《 周礼·太宰》。注: “大曰邦,小曰国。 ”

方千里曰国畿,诅祝以叙国之信用,以资邦国之剂信。—《周礼· 大司马》。注:“国谓王之国;邦国;谓诸侯国也。”

《左传·隐公元年》:都城过百雉,国之害也。

丘也闻有国有邦者。—《 论语 ·微子》

《左传·庄公十年》:夫大国,难测也,惧有伏焉。

《 新书·过秦论上》: 秦人开关延敌,九国之师,逡巡而不敢进。

又如: 齐国;晋国; 郑国。

汉王之国,良送至褒中。—《 史记·留侯之家》

孟尝君就国于薛。—《 战国策·齐策》

又如: 国租(封地的田赋)。

衍生义

1) 国都,一国最高政权机关所在地。又称国城,国邑。[capital]

国中九经九纬。—《 考工记·匠人》。注:“城内也。”

三曰国禁。—《周礼·士师》。注:“城中也。”

在国曰 市井之臣。—《 孟子》。注:“谓都邑也。”

土国城漕。—《诗·邶风·击鼓》

先王之制,大都不过参国之一,中五之一,小九之一。—春秋·左丘明《 左传·隐公元年》

武夫力而拘诸原,妇人暂而免诸国。—春秋·左丘明《左传·僖公三十三年》

愿君顾先王之宗庙,姑反国统万人乎!—《 战国策·齐策》

登斯楼也,则有 去国怀乡,忧馋畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。—北宋· 范仲淹《 岳阳楼记》

又如:国中(王城之内;国内);国人(国都中的人);国迁(国都迁徙);国阴(都城北郊); 国郊(国都周围地名);国禁(古代国都中的禁令);国邑(城邑);国刑(城中施行的刑罚)。

2)帝王[emperor's]如:国孝(为皇帝、后妃或皇帝父母服丧);国丈(帝王的岳父);国太(帝王之母的俗称);国姻(帝王的姻亲)。

3)部落[tribe]

《 后汉书》:[韩]凡七十八国。伯济是其一国焉。大者万余户,小者数千家,各在山海间。

4)地方[place]

荆州北据汉沔,利尽南海,东连 吴会,西通巴蜀,此用武之国。—晋· 陈寿《 三国志· 诸葛亮传》

逝将去女,适彼乐国。—《诗·魏风·硕鼠》

5)家乡[hometown]

《 晋书》:[侃]欲逊位归国,佐吏等苦留之。

现代义

国家

聊以 行国。—《 诗· 魏风· 园有桃》

国无有残。—《诗· 大雅·民劳》

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍 轮台。—南宋· 陆游《 十一月四日风雨大作》

思国之安者,必积其德义。—唐· 魏征《 谏太宗十思疏》

又如袁司马(袁可立)之起废谠论,李司农之裕国宏谟。—《睢州志·艺文》

国人皆以诸先烈之牺牲精神为国奋斗。— 孙文《黄花冈七十二烈士事序》

又如:国纪(旧指国家礼制与法令);国帑(国库中的钱币);国禄(国家的俸禄);国课(国税;国家税收);国器(可主持国政的人才)。

姓

(14) 姓

方言

客家话:guet1

英语

<名>country;nation;state;a surname

常用字体例举

|

|

|

|

|

|

-

北汽昌河M50S国六版正式上市 6万元

2025-11-02 19:05:38 查看详情 -

北汽昌河M50S国六版正式上市 售45.99

2025-11-02 19:05:38 查看详情 -

e:PHEV上市 北斗星X5国六版正式上市

2025-11-02 19:05:38 查看详情 -

北斗星X5国六版正式上市 预售价70万元起

2025-11-02 19:05:38 查看详情 -

将于5月21日上市 北汽昌河M50S国六版正式上市

2025-11-02 19:05:38 查看详情 -

北斗星X5国六版正式上市 Pro将于4月10日正式上市

2025-11-02 19:05:38 查看详情 -

北斗星X5国六版正式上市 新款英菲尼迪QX50

2025-11-02 19:05:38 查看详情 -

标致车系将于今日上市 升级国六排放标准

2025-11-02 19:05:38 查看详情 -

北汽昌河M50S国六版正式上市 广汽新能源Aion

2025-11-02 19:05:38 查看详情 -

北斗星X5国六版正式上市 吉利缤越PRO将在4月10日发布

2025-11-02 19:05:38 查看详情

求购

求购