- 姜氏庄园

姜氏庄园

简介

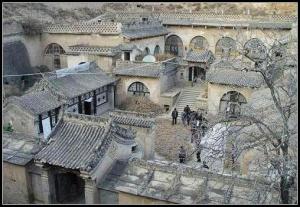

姜氏庄园位于米脂县城东南16公里桥河岔乡,建于清朝同治年间。姜氏庄园由该村首富姜耀祖请北京专家设计,招聚县内能工巧匠兴建而成,前后用时十三年。姜氏庄园设计巧妙,施工精细,布局紧凑,由上而下,浑然一体。对外严于防患,院内互相通联,是陕北罕见的庄园建筑。

姜氏庄园位于米脂县城东南16公里桥河岔乡,建于清朝同治年间。姜氏庄园由该村首富姜耀祖请北京专家设计,招聚县内能工巧匠兴建而成,前后用时十三年。姜氏庄园设计巧妙,施工精细,布局紧凑,由上而下,浑然一体。对外严于防患,院内互相通联,是陕北罕见的庄园建筑。

庄园占地40余亩,主体建筑为陕西地区最高等级的“明五暗四六厢窑”式窑洞院落。庄园三院暗道相通,四周寨墙高耸,对内相互通联,对外严于防患,整个建筑设计奇妙,工艺精湛,布局合理,浑然一体,是全国最大的城堡式窑洞庄园,也是汉民族建筑的瑰宝之一。

整个庄园由山脚至山顶分3部分:第一层是下院,前以块石垒砌高达9.5米的寨墙,上部筑女墙,犹若城垣。沿第一层西南侧道路穿洞门达二层,即中院。院西南又耸立高约8米,长10余米的寨墙,将庄园围住,并留有通后山的门洞,正中建门楼。沿石级踏步到第三层上院,是全建筑的主宅,座东北向西南,正面一线5孔石窑,两侧分置对称双院,东西两端分设拱形小门洞,西去厕所,东侧下书院。整个庄院后设寨城一道,中有寨门可通后山。[1]

建筑

首先映入眼帘的是一条笔直向上的条石甬道,中途有个九

十度的转弯,通向庄园的大门。甬道的右首就是庄园的寨城,墙高数十米,极为坚固。寨城右侧有镂空的瓦窗,可以远远看到进寨的人。姜氏庄园远远便给人以不凡的气势,我忖度庄园的大门还不知如何壮观,谁料如同初见寨城一样,又是一个大大的意外。

庄园大门极为窄仄,仅容两人并肩或者一辆马车进入,大门上方是姜耀祖的亲笔题词:大岳屏藩。这四字巧妙嵌入姜氏父子的名字,又有依恃高山来抵御入侵者之意。左首一行小字:姜耀祖建并书。右首小字为:光绪丙戊孟冬之吉。

直通大门的是一条砖砌甬道,呈九十度转弯向上进入庄园。甬道两侧有砖砌台阶,供人行走,而甬道则较平滑,一来马车可以直接进入,二来如遇雨天,雨水可以沿着甬道直接排出庄园。

姜氏庄园图册(9)

姜氏庄园图册(9)

水房的另一个功用是放置轿子,轿子抬到这里,一般不再进入。房顶建有横梁,用来将轿子吊起,防止发潮。另外,水房的内壁有两个小洞,目测很深,据说是庄园主人藏宝之处,土改时期被政府收没。这位姜姓地主居然把宝贝藏到一个不起眼的水房里,真是出人意料,不过既然被人发现,说明天下没有不透风的墙。仅仅一个水房就有这许多讲究,让人叹服之际,心生更大的期待,知道更多的惊喜还在后面。而沿路随处可见栓马环,可见庄园主人的财大气粗。甬道尽头是一间水房,内有33米深的水井,至今活水不断。水井右侧有一个白石砌的大水槽,打上井水后倒入这里蓄水。紧靠蓄水池又是一个较小较浅的水槽,是洗衣之处。水房有两个瓦窗,铜钱的镂空花饰,夸示主人的雄厚实力,另外通过这两个瓦窗,可以清楚地看到庄园外的一举一动,也可以通过瓦窗的窗眼,向外射击,抵御入侵者。水房的地板装有排水装置,先进而科学。

布局

姜氏庄园图册(9)

姜氏庄园图册(9)

第一层是下院,院前以块石砌垒,高达9.5米的挡土墙,上部筑女儿墙,外观犹若城垣。姜氏庄园道路从沟壑底部盘旋而上,路面宽4米,中间以石片竖插一则作为车马通道,二则为雨雪天防滑及排泄洪水。寨门为拱形石洞。寨墙正立面镌刻主人亲笔题写的“大岳屏藩”四个大字,字体工整大方,苍劲有力。穿寨门过涵洞即到达下院管家院,其建筑为三孔石窑,坐西北向东南,两厢各有三孔石窑,倒座是木屋架、石板铺顶的房屋。大门青瓦硬山顶,门额题“大夫第”,门道两侧置抱鼓石。正面窑洞北侧设通往上院的暗道。在下院外,寨墙北有一石拱窑式井楼,高5米,东西宽4米,井深33米,井壁皆用石块盘旋垒砌而成,水源引至山脚,水质甜美爽口。井楼内安置有手摇辘轳,不出寨门即可保证用水。寨墙最高处砌有炮台,形若马面,用来扼守寨门。

穿洞门可直插中院。正对中院门而耸立的高8米、长10米的寨墙,将庄园紧紧围绕,并留有通往后山的门洞,上书“保障”二字石刻匾额。姜氏庄园中院坐东北向西南,青砖石墙,雀替,驼峰,五脊六兽硬山顶,门额悬挂“武魁”匾,以炫耀祖上有人曾中武举之绩。大门两侧各有石鼓门墩,上雕双狮捧面,麒麟负子,浮雕“福寿”图案。门内是水磨青砖影壁月亮门,上有琴棋书画,姜太公钓鱼等人物,寓意主人情操高雅,好事不断,大吉大利的美好愿望。

院内方形石板铺地,倒座有石板铺顶的马棚,特别是马槽雕琢非常精细,令当代石匠叹为观止!院中两侧各有三间厢

房,另附带有小耳房,瓦筒卷棚,雕镂窗棂,既精巧又大方。厢房两侧各有通道,可直接与东西两侧仓窑、碾磨房和通往后山地洞相连。每孔仓窑内有12个大石仓,每石仓可存粮50余石。中院主要是账房和客人居住的场所。

下院是陕北典型的窑洞四合院,硬山式大门制作精细,“大夫第”木雕巨匾气势夺人。中院大门为五脊六兽硬山顶,上书“武魁”二字, 以炫耀主人叔父武举之绩。入门后东面厢房对置,拾阶而上至上院,正面垂花门制作甚为考究,青瓦卷棚顶,四柱双层门,雀替、浮雕等制作考究华丽。“武魁”门匾再次显赫。进入垂花门是陕北地区最高等级的“明五、暗四、六厢窑”式窑洞院落,穿廊抱厦,十字砖墙,东西对称,工艺精细。

评价

姜氏庄园和山西的王家大院、乔家大院一样引起世人的关注,吸引了不少的游客。

大凡名胜都与文人墨客结下不解之缘,而姜氏庄园却没有这样的幸运。它太崎岖、太孤单、太荒凉、太封闭。它没有和达官显贵联姻,只是集中了乡野村夫的智慧,在平凡中现出了奇崛、大气和辉煌。

在那个出美人貂蝉并以“米脂婆姨”闻名全国的小县,驱车十五公里,就到了刘家峁的牛家梁山脚。

山越来越陡峭,沟越来越窄,水越来越细。举目望去,是随时能刮起黄尘的平凡得再也不能平凡的黄土山沟。突然,山坳里一座古寨堡壁立眼前,若是飞车而过,就会失之交臂。寨墙是用块石垒砌的,高九米五,上部筑女墙,犹如城垣。一条山路从谷底曲折而上,全用石片竖插排列砌成,两边用石条砌成石阶。中间的石路既是车马通道,也可排泄洪水。沿着之字形的路拾级而上,迎面是进入寨堡的唯一洞门,与古代的城门相似,门额上有主人姜耀祖亲书的“大岳屏藩”四个大字,虽经风雨仍清晰闪光,把古堡的森严呈在眼前。寨门一关,与外界的通道就全部关闭,真是“一夫当关,万夫莫开”。进入洞门,路折向东,还得穿过一个斜向的穹窿才能进入底院。这穹窿其实是庄园的第二道防线。

进入寨内才知道“别有洞天”。在陕北住得久了,总以为所谓的地主庄园也无非是多几排窑洞,多几间房而已。谁知这庄园依山就势,从绝壁处斜斜地下来,布局竟是那样巧妙、那样合理、那样有韵味。门楣上题写着“大夫第”的底院,是为子弟们修的书苑,看来主人是十分重视子弟教育的。姜耀祖的舅舅家在本县杨家沟,那里的庄园既大又排场。曾留学日本在建筑上颇有研究的马新民吸收了西式建筑的特点,建成了杨家沟马氏新院(即毛泽东在转战陕北时居住并召开十二月会议的地方),这对姜耀祖启发很大,他回村后穷毕生之力,从1874年动土到1886年完工,终于修成了这处别具一格的庄院。

庄院是一个世界,它的生活和防御体系非常完整。望着封闭的庄园,我心想,真是有兵匪之类的围了寨堡,如何解决吃水问题?一个小女孩怯生生地给我们指着寨墙的北端说:“那里有井窑。”走到那里一看,窑内果然有一眼一二十米的深井,安了手摇辘轳。这个井连通着沟底的小河,通过河底把水摇上来。院中古槐下有夏天纳凉的大石床。我细细一看,床四周有一圈石槽,我百思不得其解。问了主人,才知夏天臭虫多,躺在石床上常来烦扰,就在石槽里灌满水挡住虫子,让主人安心休息,我不禁感叹这设计够得上绝妙了。

庄园是陕北民居精华的组合。三座院背倚绝壁,层层相依,环环相扣。不管是窑洞还是房舍或是门楼,都设计巧妙、施工精细、布局紧凑、浑然一体。上院的窑洞上砌十字花墙,从高处俯瞰,组成了非常对称的六环相套的图案。中院的房舍四抹隔扇门,斜、方格窗棂,卷棚顶,布筒瓦,自有文化韵味。

建得最精巧的当属中院的大门楼。门前有一对石鼓,本是官宦人家装饰,姜耀祖无官无衔只是土财主,但他决心压过官宦,就大胆地在门首修了石鼓,而且在门额上题写了“武魁”两个大字,表示主人的雄心壮志。进入大门,就是砖砌的圆门转扇,上面有精细的浮雕,与大门前后映衬。大门系明暗立柱、斗拱举架,青砖山墙,雀替、驼峰、拱枋彩绘,五脊六兽硬山顶。从中院要进入上院,又得穿过一座门楼。这座门楼虽然小一些,但修得富丽堂皇。门扇镶黄铜铺首,以云钩、泡钉、踢角,门洞置方形石雕门跪,匍雕小石狮、侧雕麒麟。门旁设神翁、护墙,照壁为鹤鹿松竹浮雕、图案花边,栩栩如生。

夜幕渐渐降临,窑顶飘起了炊烟。天是那般深邃神秘,沟里不时传来蛙鸣,好一个天、地、人和谐的静谧世界。

求购

求购