- 明代紫砂壶

明代紫砂壶

基本内容

故宫收藏明代款识的紫砂器多为仿品。从文献记载看,同明代紫砂壶制作业相当兴盛。明周高起的《阳羡茗壶系》一书,记录了不少的制壶“名家”和“大家”都是制作神品的名匠。明代最有声望的是龚春,又有“四家”(即董翰、赵梁、元畅)及“三大”(时大彬、李仲芳、徐友泉)之说。晚明人时大彬是当时的“三大”之一,也是后人研究明代紫砂壶的重点名匠,时大彬在紫砂工艺的发展中有很大贡献,他不仅自己制壶,同时培养了许多制壶名手,并总结前人的经验,改进了“断木为模”的制法,以槌片、围圈、打身筒的方法成型,或用泥片镶接成型。

历史记载

明清两代文献中常把时大彬与龚春并列,如明人文震亨《长物志》言“壶以砂者为上”,“供春最贵,第形不雅亦无差,小者时大彬所制,又太小若得受水半升,而形制古洁者取以注茶,更为适用。” “往时供春茶壶,近日时大彬所制,大为时人宝惜,盖皆以粗砂制之,正取砂无土气耳。”“近日小技著名者尤多……瓦瓶如龚春、时大彬价至二、三千钱,龚春尤称难得,黄质而腻,光华若玉……”这些记载对龚春、时大彬制壶风格给于概括, 同时也说明大彬是龚春以后的名手,他们二人制壶价值一样的高。遗憾 的是传世的真品稀少。

目前故宫博物院藏有五件“大彬”款的器物,即紫砂刻诗大壶,通高27.5厘米,紫黑色砂体带红小“石榴皮”,壶腹部一面竖刻行书“江上清风,山中明月”八字,文尾刻“丁丑年,大彬”款;紫砂六方形壶,高6.5厘米,紫砂红色砂体带黄色梨皮点,壶底刻“甲辰春日时大彬制”八字款; 深米色砂扁圆小壶,高4厘米,壶身带黑色的梨皮点,壶底刻“大彬”二字款;紫砂圆筒状壶,高约13厘米,底刻“时大彬”三字款;米黄釉山形笔架,长13.7厘米。砂底,底刻“万历乙未岁九月望日制于万玉山房,大彬”十七字款.有四件“大彬”款紫砂壶,过去院内老专家鉴定为清代仿品。只有“大彬”款笔山目前仍放在明代藏品中。“大彬”壶为明代紫砂中的名品,在当时和后代仿品很多,给鉴定带来一定难度。近几十年来国内一些明代晚期墓葬中出土了5件时大彬款的紫砂壶,为鉴定提供了相对可靠的标准器。①1968年在江都县丁沟镇万历四十四年曹氏墓出土一件“大彬”款六方紫砂壶。②1984年无锡甘露乡明崇祯二年华师伊夫妇墓出土一件“大彬”款三乳足紫砂壶。③1986年底四川绵阳晚明墓出土一件腹部阳刻“大彬仿古”款圆形紫砂壶。④1987年福建漳浦县万历三十八年工部侍郎卢维桢夫妇合葬墓出土的一件“时大彬制”款带盖紫砂壶,⑤1987年陕西延安柳林乡崇祯十三年墓出土一件“大彬”款提染紫砂壶。

砂壶特征

这几件“大彬”款的紫砂壶,造型各不相同,嘉靖和万历出土的胎色较红,崇祯墓出土的从胎色及制作工艺上看比前期精细些,有的还刻有简单的文字题句。福建漳浦及陕西柳林乡出土的紫砂壶到矿宫博物院展出过,这两件壶给人的感觉造型古朴、简练、大方,胎色泛红,胎质不够细腻,表现出明式紫砂器的风韵。值得重视的是宋伯胤先生曾指出紫砂陶器断代研究方面需找出某些科学发掘品作为比较模式,并以江都县丁沟镇出土的六方壶为例,提出“大彬”壶的五大特点:

(1)有明确的纪年墓出土。(2)有作者名款“大彬”,二字用笔熟练,“大”字最后一捺,有点滞重,名下无印章。(3)赭戏院的胎,坯体含有小泥粒故少平整明润感。(4)造型上壶嘴、壶柄和壶口未达到“三平”。为了增加壶的稳定性,壶嘴的底部作得壶柄稍高。(5)壶身素面无纹饰也无文字题记。以上几点是科学的总结,大彬壶,总的观感从胎体到造型比较精致,与明代墓葬出土相比,艺术风格上截然不同。

传承艺术

历代紫砂艺人在细心观察和研究社会现象及自然形态的基础上,吸取了中国传统绘画和古代陶器、漆器、玉器、秦砖、汉瓦、唐镜、瓷器等传统工艺美术品的艺术特点,获得了高度的艺术素养,从而设计和发展了形形色色的紫砂茗壶造型,并形成独特的民族风格和艺术特色。

紫砂茗壶的造型,千姿百态,有朴实的实用造型,也有奇巧的怪物造型,但总括起来分为下列各类:几何形、自然形(花塑器)、筋纹器及水平壶和茶器等。在紫砂茗壶发展的不同历史时期中,几类造型的壶均有制造,但没时期发展的主流却又有所偏重于不同的造型、艺术风尚及发展趋势。

自明代正德到明代末年(十六世纪初至十七世纪初)紫砂茗壶以筋纹造型居多。有些作品受铜镜外形及铜器影响非常明显。明式家具简洁、凝重的风格对紫砂壶的影响也随处可见。早期的紫砂茗壶,其造型气度浑厚,比较协调,不附加装饰,仅以筋纹线的变化及开光加强装饰效果,泥质颗粒较粗,所谓“不务妍媚而朴雅坚粟”。这就是当时以时大彬为代表的壶艺家的崇尚。镌刻楷书签名款于茗壶底部,这是早期紫砂茗壶的落款形式。

筋纹器是明代紫砂壶造型的主流,其造型特点是将花瓣、瓜楞、菱花、云水等形体引入紫砂壶造型。把紫砂壶塑成花瓣式、瓜楞式等壶形,打破了壶形单调格局,使壶形造型趋于活泼多样,增添了无限的艺术意趣。

明代是紫砂壶空前兴旺成熟的典范时期,这时期名家辈出,壶式千姿百态,特别注重筋纹器制作,这种风气延续到十八世纪以后。这个时期的代表人物是时大彬和徐有泉。

明代紫砂壶(7) 这空前兴盛时期的出现,主要是元代垄断工匠和技术的半奴隶制度式生产关系,到明代后逐步得到了解放,从而为发展手工业提供了有利条件。瓷都江西景德镇民窑中杰出的造瓷名工陈仲美、吴十九、周时通、崔国樊、吴明官等,纷纷到陶都宜兴改业紫砂,促进紫砂工业的发展。

明代紫砂壶(7) 这空前兴盛时期的出现,主要是元代垄断工匠和技术的半奴隶制度式生产关系,到明代后逐步得到了解放,从而为发展手工业提供了有利条件。瓷都江西景德镇民窑中杰出的造瓷名工陈仲美、吴十九、周时通、崔国樊、吴明官等,纷纷到陶都宜兴改业紫砂,促进紫砂工业的发展。

从明代中叶起,社会上饮茶的风气和品茶的提倡,促使宜兴紫砂茗壶广泛流行起来,并为好茶的文人墨客、士大夫一起推崇。如冯可宾的《茶笺》说:“茶壶陶器为上,锡次之。”文震亨的《长物志》说:“茶壶为砂者为上,盖既无土气,又无熟汤气。”由此可见,当时紫砂茗壶生产的发展、兴盛,也借助于文人饮茶风尚的盛行和诸多著述家推崇宜兴紫砂壶艺。

明代是紫砂茗壶的兴旺成熟期,名手辈出,代有精品。至今有实物遗存并有制作者记载的,当属明正德年间的制壶名师供春,供春之壶,制品很少,留传后世的更是凤毛麟角。自从供春树瘿壶问世以后,继起的名家有董憾、赵梁、元畅、时鹏,称为“四大家”。

四大家以后有李养心,号茂林,也是明万历时名艺人。他善于制作小圆壶,世称“名玩”。他在兄弟辈中排行第四,故又以“小圆壶李四老官”得名。起初,名家壶坯都附入缸窑烧造,没有用匣钵封闭起来,因而都“不免沾缸坦釉泪。”从李茂林开始,“壶乃另作瓦缶,囊闭入陶穴”,从而防治了紫砂壶的粘染釉泪。

相传供春曾经带过一个徒弟,他把制壶技艺毫无保留地传给了他。这个徒弟叫时大彬。时大彬既继承了供春制壶地传统,又创造出自己地特色。他淘土为壶,有时杂以砂土,作品时见巧思,出人意外。他开始制作地时候还只是单纯地模仿供春,以大壶为主,后来和当时著名文人王世贞、陈继儒等交往,突破了老师地樊篱而多做小壶,更加符合文人地美学趣味,因此当时就有“千奇万状信出手”、“宫中艳说大彬壶”这类推崇的诗句。

明代紫砂壶 时大彬也有两个徒弟叫徐友泉和李仲芳,都行大,因而又有“壶家妙手称三大”的说法。李仲芳,其艺术成就与师父不相上下。紫砂壶的制作,已经有简单朴素而渐趋文巧。

明代紫砂壶 时大彬也有两个徒弟叫徐友泉和李仲芳,都行大,因而又有“壶家妙手称三大”的说法。李仲芳,其艺术成就与师父不相上下。紫砂壶的制作,已经有简单朴素而渐趋文巧。

仲芳父主张复古,极力“督其敦古”;仲芳是主张趋新,不同意敦古的意见。父子争论激励。据传,有次仲芳做好一把壶,急忙送到父亲面前问道:“老兄,这个如何?”从此,人们称仲芳壶为 “老兄壶”。据文献记载,仲芳“后入金坛,卒以文巧相竟。”《阳羡茗壶赋》评论李仲芳有“仲芳骨胜而秀出刀镌”之语,可见其壶艺技法的精绝。至于徐友泉的作品,则又别具一格,他喜欢仿效古器物尊罍的形制。造型式样较多,而且泥色也变化多端。文献上评论他的作品是“种种变异,别出心裁”。

和上述“三大”同时或稍后的名手,有欧正春、邵文金、邵文银、蒋时英、陈俊卿、沈君用、陈用卿、陈仲美、陈和之、承从云、沈子澈、惠孟臣、陈子畦等人,争奇斗艳,壶式千姿百态,制作了许多超越古人的作品,都为人们所宝重喜欢。

明代的紫砂茗壶,不但式样变化多端,壶形大小也很不相同。大体上说,明万历之前,好尚大壶;万历之后,壶形日渐缩小。时大彬自他游娄东和诸名士交接之后,才改作小壶。以后徐友泉诸家,更向这一方面推进,从“盈尺兮丰隆”转向“径寸而平柢”一途。明末清初更有陈子畦、惠孟臣都是“小壶精妙”、“各擅胜场”的名手。壶形由大而小,不得不承认决定于士大夫饮茶趣味和习惯的改变。

艺术鉴赏

明代紫砂壶万历年间,紫砂制壶工艺发展迅速,宜兴紫砂工艺达到了空前的繁盛。名家有“壶家妙手称三大”的时大彬、李仲芳和徐友泉。其中,时大彬为时鹏之子,其壶作风格高雅,造型流畅灵活,匠心独运,妙不可思,在当时颇负盛名。明许次纾《茶疏》记述道:“往时供春茶壶,今日时彬所制,大为时人宝惜。”大彬在壶上题名款识书法亦是笔酣墨饱,周高起赞道“大彬款用竹刀,书法逼真换鹅经”。

明代紫砂壶万历年间,紫砂制壶工艺发展迅速,宜兴紫砂工艺达到了空前的繁盛。名家有“壶家妙手称三大”的时大彬、李仲芳和徐友泉。其中,时大彬为时鹏之子,其壶作风格高雅,造型流畅灵活,匠心独运,妙不可思,在当时颇负盛名。明许次纾《茶疏》记述道:“往时供春茶壶,今日时彬所制,大为时人宝惜。”大彬在壶上题名款识书法亦是笔酣墨饱,周高起赞道“大彬款用竹刀,书法逼真换鹅经”。

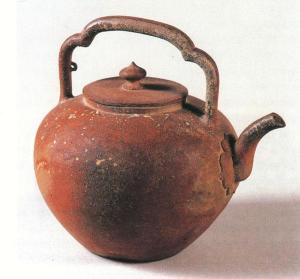

此件明代紫砂醴泉壶为时大彬所作,现藏于苏州古玩城。该壶选料上乘,色呈棠栗色,表面参杂斑驳的浅色细砂,粒粒隐现,甚似熟透之梨皮,让人不禁想摩挲把玩。在明润古雅包浆的衬托之下,优美的紫泥机理隐约而见,正所谓“不务妍媚而朴雅坚粟”。壶身扁圆筒形,由上向下渐敛,短直流,圈耳,肩部起一棱线,自流部贯通至耳部,一气呵成,压盖微穹,配合严密,半环盖纽,底刻“万历丁未孟夏之月大彬”铭文及款识。

此壶原为海上收藏大家龚心钊旧藏。龚心钊(1870-1949)出身官宦世家,书香门第,19岁中举人,26岁中进士,是清代最后一任科举考官。光绪年间出使英、法等国,清末出任加拿大总领事,是清代著名的外交家。辛亥革命后寓居上海,不问政事,以诗书文物自娱,所藏文物,精品颇多,如国之重宝“商鞅方升”

即为龚氏旧藏,其它如战国越王剑,宋代米芾、马远、夏圭等名家书画,宋汝窑盘,以及时大彬、徐友泉、陈鸣远、陈曼生等制的紫砂壶,均为难得名品佳作。[1]

龚氏所藏文物,必有精致考究之包装。该件明代紫砂醴泉壶有度身定做的 瘿木囊匣,面板阴刻填金古物名称及“合肥龚氏瞻丽斋记”鉴藏印,该匣本身就是一件精美艺术品。在龚心钊之后,此壶曾流散到日本,近年来得以重返故土,倍受藏家珍惜。

求购

求购