- 刘培基

刘培基

人物经历

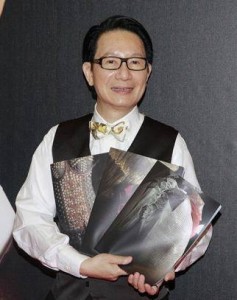

刘培基刘培基是香港极具代表性及标志性的时装设计先驱。早于1970年代初已前往海外进修时装设计,1977年首次参与香港贸易发展局举办的成衣节,以个人品牌创作成为大会压轴演出,同年更被邀到伦敦参与时装节,往後每年均前往海外各地参展,奠定国际设计师的地位。在香港及日本均拥有以自己名字命名的「EDDIE LAU」时装店,更与中艺(香港)有限公司合作推出时装系列,深受海外及本地买家和顾客所爱戴。刘培基更是首位被邀前往中国内地举行个人时装表演的香港设计师. 从1962年入行,於1999年荣休,直今,也从未离开设计这个行业。其间三度为国际级航空公司设计制服,为名人、艺人设计高级订制服及舞台服,50年来紧守岗位。

刘培基刘培基是香港极具代表性及标志性的时装设计先驱。早于1970年代初已前往海外进修时装设计,1977年首次参与香港贸易发展局举办的成衣节,以个人品牌创作成为大会压轴演出,同年更被邀到伦敦参与时装节,往後每年均前往海外各地参展,奠定国际设计师的地位。在香港及日本均拥有以自己名字命名的「EDDIE LAU」时装店,更与中艺(香港)有限公司合作推出时装系列,深受海外及本地买家和顾客所爱戴。刘培基更是首位被邀前往中国内地举行个人时装表演的香港设计师. 从1962年入行,於1999年荣休,直今,也从未离开设计这个行业。其间三度为国际级航空公司设计制服,为名人、艺人设计高级订制服及舞台服,50年来紧守岗位。

刘培基出生於1951年,在六岁前刘培基是一位深受母亲疼爱的小孩,後因她改嫁的缘故,八岁开始寄人篱下。1962年,11岁的「他」被送到上海裁缝师傅奚鸿发先生在尖沙咀美丽都大厦的工厂当学徒,小裁缝就在这刻诞生。从师傅手中得到了一生受用的技艺。

满师後,16岁便开始创业生涯。他很努力,1973年终於可以踏上学习设计之路,负笈英国著名时装学府英国伦敦圣马丁艺术学校修读高级服装设计及衣料设计夜校课程。在伦敦的自由及艺术气氛的抚育下,他开始瞭解什麼才是真正的时装设计,并开始爱上自己已熟习多时的工作,学会了高贵的品味。经过多年的磨练及奋斗,1975年学成归来,带著第一个创作系列回港,让顾客见证从小裁缝蜕变成时装设计师的刘培基,体现了「香港精神」,成就了「传奇」的诞生。

刘培基是首位香港时装设计师拥有自己的工厂及时装店,出品「EDDIE LAU」和「姬」两个系列,更於1970年代末开始,与香港贸易发展局东奔西走、南征北战,努力为香港时装在海外及国内拓展市场,这等等都成为许多时装设计师追求的梦想。

刘培基的设计领域除了时装、高级订制服、艺人形象,在制服设计方面也获得国际企业的认同。1999年,2011年,2013年刘培基三次为国泰航空港龙航空设计制服。

刘培基除了在时装设计方面拥有骄人的成就外,还是本地乐坛首位的形象设计师。1982年7月,站在台上的梅豔芳凭著出色的歌艺演绎《 风的季节》而夺得第一届新秀歌唱大赛冠军。当时她在乐坛仍是在摸索的阶段,没有鲜明的形象,直至遇上了「他」刘培基。从参加东京音乐节起,「他」为「她」设计服饰、专辑形象、演唱会的舞台服等,二人合作无间,共同创造了「百变」的神话。《 似水流年》、《坏女孩》、《烈焰红唇》、《妖女》、《淑女》…… 每一首耳熟能详的歌曲,都连系著一个个鲜明且经典的形象,她的舞台服至今仍为人津津乐道。她的形象变化万千,每次踏上舞台,便成为众人的焦点,风靡了整个八十年代,成为独一无二的女歌手 —「百变梅豔芳」。

「百变梅豔芳」的出现,为观众送上精心设计且独一无二的舞台服,挥洒自如的舞步,充满自信及自成一格的演绎,为观众带来无限的视听震撼。他为梅豔芳设计的每一件舞台服,塑造的每一个形象,都倾尽心思;体贴的设计,精巧的剪裁,都代表著刘培基在时装和形象设计融会贯通的本领,以及艺术创作的造诣。一位时装设计大师,一代乐坛天后,互相辉映。

由专辑封套、演唱会以至出席各大颁奖典礼及宣传场合,刘培基均为梅豔芳塑造不同的形象。成功的形象创造,是将歌者、歌曲和形象融为一体,使观众对每一首经典金曲都拥有一个独有的深刻影像,并不是单单将潮流服饰加於歌者身上。女穿男装的《似水流年》;华丽、型格及潇洒集於一身的《坏女孩》;阿拉伯女神的《妖女》;冶豔的《烈焰红唇》,相信曾见证1980年代香港乐坛的观众都不会忘记。每次的形象均令人期待,成为城中话题。从1985年的「梅豔芳尽显光华」演唱会开始,刘培基均倾尽他的爱,以多角度考虑曲风的编排、大会的主题、「台、灯、音」三者的关系,歌者的舞步等等,以出神入化的立体剪裁,为她设计经典舞台服及形象,打造独一无二的舞台女皇。 在舞台下,他为她悉心整装;舞台升上的一刻,她令人万众期待;在台上,她挥洒自如震慑全场。西方有Hubert de Givenchy与Audrey Hepburn,东方则有刘培基与梅豔芳。同是设计师与明星的关系,同样彼此尊重和珍惜。梅豔芳跟刘培基由相知、相识,合作整整20年,工作上是极有默契的夥伴。在2003年梅豔芳举行人生最後的演唱会,他特别为她设计华丽的红金西式裙褂和简单而隆重的纯白婚纱,让她完成最後的心愿,嫁给舞台。20年来,「他」开创先河为本地歌手设计形象,与「她」共同创造了「百变梅豔芳」,成就了香港乐坛的一个传奇。

除了创造百变梅豔芳外,刘培基也为其他歌手设计了不少令人印象难忘的形象及舞台服。无论是女歌手还是男歌手,刘氏都能发掘歌手的优点,把他们的气质和可塑性尽情表现出来。1983年,他为首位於香港体育馆举行个人演唱会的许冠杰担任形象及服装设计,以型格皮革服饰来表现歌手的劲度。1984年答应挚友罗文担任中国戏曲「柳毅传书」的服装设计及指导,更是挑战跨领域的创作。其後更为罗文设计经典舞台服和专辑的形象设计,为他塑造一个摒弃花巧闪烁衣饰的清新成熟形象。另一令人难以忘怀的是打造梦中情人张国荣,青春活力中带点不羁,成熟中散发著忧郁,迷倒不少歌迷。刘培基除了为天皇巨星担任形象及服装设计外,早年亦为华星娱乐唱片公司旗下新进歌手设计形象,当年的年青歌手好些已成为乐坛的中坚分子。刘氏对後辈的爱护,见於2006年为梅豔芳的爱徒何韵诗以爱的延续为题设计的舞台服饰,以表达对梅豔芳永恒的爱及向她致敬。蘇永康亦是其中一位得到刘氏设计演唱会出场服的後辈歌手,服装同样手工精巧,足见设计师的设计功力以及对舞台效果的瞭解。

2000年,刘培基先生捐赠珍藏给香港文化博物馆,成为首位重点收藏殿堂级的时装设计师。当中有他自孩童至今的个人珍贵照片,也有多年来从事时装设计的草图、剪报和时装表演记录片段等,资料相当完整,观众不但能欣赏其百变的舞台服,还有专辑封套造型、音乐录影带、演唱会及乐坛颁奖礼的片段,加上他与我们亲述每一个「百变梅艳芳」造型背後鲜为人知的故事,及他的创作历程,圆满地纪录了香港乐坛及「形象设计」光辉的一页。也让我们能从中窥探香港时装从1970年代至今的发展及潮流的演变.

他说:“月亮陪著我长大,不敢忘记月亮的温柔”, 2013年他推出了《举头望明月》。自传中,刘培基首次打开内心屏障,谈论他的身世、感情生活、与挚友们很多不为人知的往事。刘培基重情义,一生中真正的朋友不算多。常挂在口边的一句话是“不怕你对我不好,只怕你对我好。”他与他的挚友都是“性格巨星”,都有脾气,意见相左时,吵个不亦乐乎,气消了,记得的,只是对方的好,其中包括著名作家金庸、粤剧名伶白雪仙、多才多艺的黄沾、才女林燕妮、一代名模柴文意等;香港乐坛举足轻重的巨星罗文、张国荣与梅豔芳,均与他识於微时,巨星们罕有表达於人前的脆弱一面,在他面前却是毫不掩饰。他与这些名人相交的故事,也一一记录在自传中。

荣誉记录

刘培基杰出青年奖 Outstanding Young Persons Awards ‘83

刘培基杰出青年奖 Outstanding Young Persons Awards ‘83

商业奇才奖

Awards For Business Excellence ‘87

艺术家年奖

Artists of The Year Awards ‘99

史诺比设计

SNOOPY in Fashion ‘84

皇室邀请信

Yacht Britannia of Hong Kong ‘89

明周香港时尚动力大奖

MingPao Weekly's Hong Kong Dynamic Fashion Style Award

人物语录

刘培基我一生人做得最好,就是没有辜负上天给我的天分,没有辜负朋友给我的爱及别人对我作品的期望,我觉得够了。

刘培基我一生人做得最好,就是没有辜负上天给我的天分,没有辜负朋友给我的爱及别人对我作品的期望,我觉得够了。

我刘培基,只承认这一生当中,只做过一个形象设计,就是百变梅豔芳。如果是好的,不需要太多。

我把最美好的人和事都纪录下来,没有蹉跎於不快的事情上。不自怨自艾,怀抱正面乐观的态度,就像香港精神一样。

香港精神是勤奋、忍耐,还要有些固执,忠於自己的信念。

我成功,因为我穷。

我几乎认为这是我一生中,最美丽的设计。一件最华丽、简单、高贵的婚纱,穿在一个世间上最孤单的女子身上。她在死神面前歌舞,令人震撼和伤心。

因为我一生之中没有亲人、家人,我是一个孤儿,我一个人长大,一份遗嘱裏,我竟然赢取了不是事业上的百变梅豔芳,我是赢取了一份爱,我无缘无故多了一个小妹妹,所以我为了一份没有血缘关系的亲情,当发生了那麼多事情、无谓的纷扰,我觉得是不应该,但是我觉得她需要被尊重,因为跟钱没有关系,但跟爱有关系。

时装设计是讲经验,不是讲灵感。

其实人生,大家都看得很重,人生……但其实最重要的,还是你自己。因为其实人生,就是你自己一个人的人生。你如何对待人生,是你如何对待你自己。

我把寂寞,看作我的朋友。我真的会跟寂寞打招呼,有时候我坐著坐著,就会跟自己说:“啊,你来了啊?很好!你来陪我,真的很好!”“老朋友了,”我说,“一切尽在不言中。我知道你在这儿就行了……”是有一点点傻,但是……做人,糊涂一点点,有时在情感方面……会好过点。

月亮都可以有一昔如环……而我,一生人裏面,都没有圆过一次……

月亮陪伴了我许多不开心的时刻,或者开心的时刻。所以月亮对我非常重要。因此在我写这本自传,我做这件事的时候,我真的不敢忘记——月亮的温柔。

六十年代的人内心充满爱,人与人互相信任,说话算数,不签合同

我们除了用脑,用手去设计一件作品之外,好多人问到为什麼当年能够设计出那麼多那麼震撼的作品出来给梅豔芳?我觉得这纯粹是——爱。

平台这麼大,这麼多,足不出户就能收到这麼多的资讯,真是太好的一件事了。至於为何出不了巨星,我认为可能是他们缺少‘风格’的问题

我从来没有要穿名牌的概念,只穿我自己喜欢的,不会去留意什麼牌子

我觉得不注重名牌只是我个人的口味,对於广大消费者来说,名牌服饰还是品质和时尚的保证,我希望看到普通消费者能更懂得名牌,更好地消费名牌,当然也希望我设计的服装更有名。

如果有来生,我只交身体健康的朋友

我由一九六二年入行,五十年一路走来,是一条颇艰辛的路,尤其我们做艺术创作,要很热爱、全情投入才能做得好;沿途所遇到的友情、爱,是很难能可贵的事。

最不舍得的人和事都舍我而去,还有什麼不舍得呢?如果借著这个投放很多爱、很多资源的展览,以後可保存下来,让更多人看到,记著我们曾经美好的八十年代,不是更好吗?我已经学会放下,懂得“舍”这个字了。

珍惜与每一个人相处,就算几疲倦,几辛苦,都要明白这一切都是缘分,人与人之间是有缘分。我变得好低调,好少露面,好少参加聚会,总觉得开心快乐是很短暂的事,也根本开心快乐不起来,非必要的聚会才会出现。我用大部分时间,细味自己一生遇到的事情,令我更为惜福惜缘,我变得再没有那麼执著,更为认真得待每一个人及每一件事,明白到一切都只能随缘。

一直以来,面对传媒朋友及自己的朋友,我从来不会将自己小时候的故事拿出来倾诉,我认为没有必要,我不需要同情,一切点滴在心头。今次在自传中讲出真实的人生,只不过是刚去到这个时候,人不在江湖上。但我依然不需要同情,我只是想告诉大家,人要自爱,人家才能爱你;人要自重,人家才能尊重你

人生的不完美成就了它的完美,世事就是这样,因为不完美人家才觉得完美。人家看到我一生的经历及看到我的作品,才知道我条路行得很艰难,经济有高有低,人生有起有跌,我都可以做好每一件事,在不完美之中见到完美。

因为我一向什麼都没有,人生只有一样东西不会离弃我,让我看起来像一个人,不会让人呼之则来,挥之即去,就是我曾经做过的事。我好努力做我的工作,每一样东西我都储藏起来,证明我认真对待我的人生,证明我是一个人,应该保留的东西,我一直都有保留。我又爱上寂寞,一个人的时候也会拿出来看看。

白色,肯定是白色,我一出生本来就是白色的,好像是一张白纸,是岁月一笔一笔的把色彩刻画在我身上,但是我知道我本质依然是我。很多朋友都说我穿白色好看过很多明星,事实上白色的确是确和我同出一辙,所以我一向都喜欢穿白色的衣服。

我每天都认真对待,成败得失都问心无愧。

须知道一个人要成功并非单靠随波逐流,而是靠真才实料。我从来都是实力行头,花巧行後。 我从来都不会被潮流牵著走,我永远都在它的前面。 你可以跟寂寞说话,他不会出卖你;你可以给世界遗忘,但是寂寞仍然会在家中等你。

我一生先要求对得起我自己,单是对得起你,那我还有什麼风格可言?我宁愿死都不肯为五斗米折腰,.你说是幸还是不幸?

我有两个遗憾,第一,虽然当在欧洲与日本有知名度,但始终没有做到一个国际牌子的局面,第二,我一直没有在香港享受过爱情.

我得罪了许多客人, 仍能做到今时的地位, 真的是上天的 Blessing

没有哪个设计师能有我和梅艳芳合作这种光荣纪录。歌星要人侍候,我不侍候人,梅艳芳吗,你那麼出众,我这麼出色,是合作。我不会对歌星笑脸相迎叫赏口饭吃,专业岗位应受到尊重,我认为你应该先对我笑,先讨我欢心。

对时装设计这门职业跟对爰情一样,爰恨都有一半,总有点不舍,在我自己职业之内,我最骄傲的不是我的设计,而是我没做过一样令我失色的事,你总不会认为我侮辱了这行业。

有始必有终,人生就是这样。支持我努力工作的一定是生活。我也有快乐的时光,在英国那三年虽然除了穷,但那三年内我所学到的东西把我养活到如今。

我对伦敦有很特别的感情,独个儿走以前走过的路,有旧时住过的房子,很孤独,但又觉得很温暖。对殖民地看香港,对伦敦,我会说一声:「多谢。」但对未来的香港我便不知道了。

友情可贵,但我不在香港都仍有友情的。其实我很希望带著不舍的心情而去,但这种情怀渐渐减退了。

要是我怀念,我是怀念六﹑七十﹑八十年代的香港。我不觉得九十年代的香港比以前可爱。我唯一能给自己的藉口是一代不如一代。在我的脑海中,难忘的事都在六﹑七﹑八十年代,九十年代我没有感觉,人所做的事,此地所发生的事都令人无趣。

过气?我会说:「是呀,一代不与一代。诚然每代有每代的人,和不同的心态,我不焦急做这代人,有甚麼好焦急的?这代人都做不到所要做的东西,有谁轰动啊?做些我己经能做到的事出来看看吧。

天才,一定要让他天马行空。我有没有过这样的时期?没有?有?算了,我没有不舍得啊。

歌星要人待侯, 我不待侯人的, 梅豔芳吗? 你那麼出众, 我这麼出色, 是合作

做设计师的最重要明白甚麼叫做 elegance.

在我自已职业之内, 我最骄傲的不是我的设计, 而是我没做过一样令这行失色的事, 你总不会认为我侮辱了这行业

有始必有终, 人生就是这样. 支持我努力工作的一定是生活. 我也有快乐的时光, 在英国那三年虽然穷, 但那三年所学到的东西把我养活到如今.

香港是一个战场, 是个江湖, 只有在战斗状态的人才可以留下来. 香港人是不理会你的, 当人人在战时你搭不上, 你便成为人群中一个很多馀的人

我根本不可能再来一次, 这条路太难行了

你尊重我, 我尊重你, 就是公平. 你要求我, 我要求你, 却变成负累, 纠缠.

我一生裏经历了很多事, 但一切都不重要. 每人都捱过, 经历过, 再说从前怎样怎样, 博甚麼? 唔需要. 香港的六十年代太多辛酸史. 如今我甚麼也看得 「无相干」, 亦很少提过去的事, 过去伤心的, 得失的, 都过去啦!

人生其实不需要太好, 可以就得了

设计不是讲灵感的, 小朋友才讲灵感, 我不需要, 设计是讲经验的

我的衫是 Simple(简单)的, elegant(优雅)的, 买了我的衫, 几年後拿出来, 仍不会觉得 Out-dated(过时), 仍然会觉得个 Cutting好靓!

女人要漂亮, 时装设计是一门虚荣的事业, 她们拿钱来, 当然就是买那个虚荣.

无论是称许的掌声, 抑或讨厌的责备, 都是刹那的事, 很短暂, 四十八小时即烟消云散了.

如果, 您叫我评论自已的时装设计和形象设计那方面好些, 我真的不知道怎样评, 我只能说, 我保持一贯水准, 尽管不会带来惊豔, 也不会失礼於人前.

到了这个境界,平平淡淡便已是最好,对我来说,别人批评是好,是坏,已经变得不重要,不会再去介怀.

下一生做甚麼都可以,做一样没有感觉的东西便是了,最好不要做人。人有七情六欲,大扺是来自上天的一种惩罚吧!

很可惜,在我精力充沛,满有拚劲和体力最佳的时刻,我却资金不足。今天,我纵使在资金上有一定能力,但却又欠缺那股拚劲,很累了,想退休哩!如果可以的话,我有个心愿,把自己所学传给下一辈。

最重要一点,婚纱是女人的梦,女人的理想,纵使旁人觉得她衣不称身,但只要她本人喜欢这已经足够了.

做朋友一定要坦白,我实在唔能够敷衍朋友,这样实在太唔开心。 所以,朋友都爱找Eddie说心事,说开心的,说不开心的.可是,友侪从没发现,原来Eddie也有心事.

从踏进四十岁的一天,赫然发现额前的一条白头发,我开始知道,人生有很多必经路.所以,闲时看看书,听古典音乐,买伴古董,跟朋友喝下午茶,享受一下生活情趣.无所谓啦,一切人情世事,也不过一场造化。

「而且人生奋斗,总要有个对手。我曾经有过一个合作无间的夥伴,她就是柴文意,我们曾经走在一起,擦出过无数的火花。只是由於柴文意的表现实在太过出色,她是最能够燃点起我创作冲动的模特儿。失去柴文意,是我一生中创作生涯的最大打击。而她也成为我终身对模特儿的最高标准。」

香港是一个卧虎藏龙的地方,能够在这裹争到一点名气,自然会带来成功感.

要做一个好的时装设计师,需要累积多年经验,在吸收经验的过程中,可以在多方面作不同的瞭解,无论是美是丑,也有机会领会及观察,有了这些感觉,会自然流露於作品才易趋成熟;同时,瞭解顾客的口味亦很重要,设计需要到不同场合观察,才会知道为何会花这麼多钱

我从没有想过得到勋衔,也没有抱过希望。 而人生的担挑已经很重 ,还要为此等虚荣而不断在爬是不必要的。

我不喜欢婚姻,因为我不习惯面对人.从小到大,我只向自己交代,从不习惯向人交代.要是有个人在我身边,日对夜对,问我为什麼不食饭?为什麼穿净色衫?为什麼那麼晚回?我一定会很不习惯 。

相关文章

刘培基推荐文一 :另一种金风玉露

刘培基推荐文一 :另一种金风玉露

朋友在面书上,放了刘培基作品展的相片,当然,在刘先生的作品裏面,有很多梅豔芳。 梅豔芳生命裏,何尝不是有很多刘培基? 有人用自己的传,记载也纪念了对方的奇,谁敢说这不是另一种金凤雨露的相逢,你中有我,我中有你?是香港曾经有过相知的华丽,如今化为感念的优雅。 朋友为众多相片的旁白,就三个字:留芳颂。 言简意赅。留下的芳香,留下了思念,一串串,晃眼十年。 《留芳颂》,也是黑泽明关於绝唱的绝唱,写一个发现生命快将走到尽头的人,要在有限的馀生,找出【为何要活到这把年纪】的意义。绝望,孤苦,迷失,沉沦,启蒙,领悟,短短最後一程人生,几度轮回,发现【对於当代,要有所增;对于后代,要有所予】的生命价值,体现无私的付出。哥普拉·史匹堡奉为三省吾身的经典。 片中一首主题歌谣,据说是一九一五日本大正四年的小调《扁舟之曲》,风靡全国,主角渡边死前寂寞又从容的哼着,嫋嫋如托尔斯泰说【最是单纯,最是平凡,故最可怕】的韵致,充满对馀生的热情,绝望,孤独和爱。 热情,绝望,孤独,爱,多么单纯平凡可怕的组合,如果它们来的从容宁静致远。 达到这种境界不易,记得在听梅艳芳唱陈百强的《等》时,《似水流年》式苍茫如诉,寻常得婉静幽眇,在【夜已渐荒凉】中,有过类似令心悸动的可怕。 感念故人,难免悸动,偏偏,当中又太多热和爱,足以亮起整个维多利亚港。 她走了,他留下,继续为她的生命添妆。在充满嫌隙心病,容易相轻相忘得世界,在浩瀚十年的烟波裏,不离不弃。 朋友也不是别人,用她的《似是故人来》,让有些芳在自己的成长中又再次香起来。都是有心人。 当时感触记一笔,永远续的是:刘。芳。颂。

推荐文二 :艺人岂得无情

三百名国泰空姐空少的一段快闪热舞视频日前在网上流传。虽然不比阿莫多瓦电影《空乘情人》裏的机舱豔舞来得火辣,但在现实中撞见这种场面,尤其是在制服包裹之下,一片酒红与玫瑰红的海洋翻腾,冬日暖阳般的正能量扑面而来,难怪网友看得愉悦,纷纷点赞转发。转念想到的却是,这批制服的设计者刘培基若是看到此景,心情又会如何——他没少在舞台上见过自己的惊世骇俗之作,但那都已是旧年往事。真是和美斗了一辈子,到了与美握手言和之时了。 时值梅豔芳逝世十周年,香港传奇设计师刘培基因出版自传《举头望明月》频频曝光,与人追忆他的“小梅妹”。如果要盤点2013年圈内最令人动容的文字,这套传记应列其中。梅豔芳、罗文、张国荣、黄瞮等刘培基的圈中挚友在他笔端复活,纤细毕呈,为各自传奇再添新鲜。不仅如此,作为传主的刘培基,其人生历程也印证何为香港精神,称其为“香港之子”,并不为过。在明星光环渐趋式微的今日,还有足够资产端出这样一份忆述,随便抖落就是一地繁花,实在少见(当然更需要勇气,如果他一辈子不说,没有人会知道)。“我记得的,比遗忘的,多得多。”他自己说。 不过,好看之处更包括刘培基他们在“无情”与“有情”之间的逡巡周旋。他一直提醒自己“无情”,还请导演张彻题写这两字。张彻却写“多情却似总无情”,并附加注脚:“艺人岂得无情”。多情却似总无情,这或许能概况刘培基那一代身上的矛盾与特质。少时遭世遗弃,领教世态炎凉,无情方能自保。他们在时代当中又多为一往无前的姿态,风格凛冽,对手永远是苛求完美的自己,物以类聚的都是“性格巨星”……对於时代风向凉热变迁,更是敏感。梅豔芳後来很难在华星出唱片,对比1983年出版第一张个人大碟的境况,“此一时彼一时,真令人寒心”;身处1990年代後期的香港,他又感叹,“感情与良心,已成为稀有的怪癖。”相比之下,世道无情得多。他最终总结:成功於上世纪七八十年代的这代人,有情有义是共同特质之一。 所以,你道他们是无情还是有情?

推荐文三 :音乐与时装的背後 刘培基

华人演艺圈的自传市场少得可怜,即使难得出版也以娱乐性居多。比如陈奂仁自传中只字不提陈冠希,郑秀文选择性撰写事迹,抑或是王晶自传中的点到即止 (关於与邱淑贞的关系只以两页就作结)。也许他们还相对年轻,写作始终是个企图,形象健康就是了。那麼,年过六十、早已隐退的刘培基实在真诚得多。

艺人生活复杂,很多事情难以向人交待,正因刘培基不属正规艺人,以其侧写角度忆述过去自然好办事。刘培基作为一个传记著者,条件的确太好。出身经典,仇家够多,自傲、气节,刚烈的笔触带著自辩色彩,一生经历过生死,否定过权与威,才足以构成具历史意义及市场价值的自传。

流行乐、时装、八十年代、英伦、美少年、同志、名利、家恨,《举头望明月》里的风霜妖孽竟与Boy George的首本自传《Take It Like A Man》不谋而合,二人同是时代的纪录者与创造者。一代时装设计师兼梅艳芳造型师隐退多年,透过自传及讲座全面向大众回归,人人都说要学他的香港精神,学,要怎麼学? 视野要不断提升,细节要好好记录 – 就像他的衣服一样,否则这就只是一本名人回忆录或名流八卦志,「不屈不挠精神」亦只沦为硬口号。

身份

直至本书出版之前,刘培基三个字只出现在 「与梅妈争夺梅姐物业」、「梅妈妈力数刘培基不是」之类的煽风点火型报导。一切艺术成长,乐坛美好的日子,就只在好些有心人的博客上零星出现。即使有自建网站Eddielau.com,正正经经的新闻讯息都被热门搜寻的八卦新闻淹没了。 黑白封面照上,感觉很不简单。饱满的轮廓似是福相,可那度深刻的法令纹,一张绷紧的嘴,都难掩他一生的执著之情。出身名流、住过大屋、当过童星,就是早年给母亲遗弃,一下子成了孤儿。两极的体验似是打开了人生的一点似的,反叛的个性偏就从事合作行业,在脾气与现实之间,他努力抓著平衡点,既理性,又抑压。此後对情,也都一样。

孤身走我路,自此要认清自己,看透世情,也要懂阅人。小时候的捱穷饿极,锻练成求生斗志与才智机灵; 对巴黎伦敦东京上海都有见解,从不盲目崇洋媚外,中国风与国际范他都瞭如指掌; 阅人,他就看别人的一双眼。无数欣赏的目光造就了他在时装的自信,梅艳芳的一个眼神令他从一次又一次的合作中不能自拔。没想到,刘培基在华星/ 香港娱乐圈一直几近充当监制/ 总策划的角色,形象指导一直只是挂名而已。在书中细看刘培基对如何打造艺人的建议,唱片出版形式,开拓潮流的思路,跟今天的韩流魔法彻底相同。就是他这一人,一手打造了八十年代的美好光景,甚至可以说,当中的文化养份一直流到去中国、日本、韩国,影响力遍及亚洲。 有著这麼的经验,可是无论在时装设计及形象指导方面他一直没有经营权威。也许,他就是从来不屑权威。纵然收过英女皇寄来的英国护照,做过中国官方委派的时尚开荒牛,都不及周旋於风尘女子与娱圈中人那麼有情有义。无父无母无教育的孤儿,真理才是他在社会立足之道。

过气

2000年前後,人们身份改变,态度依然不变。马照跑,舞照跳,在上个世纪留下来的经济泡沫,享受最后的歌舞升平。 当时梅艳芳有感香港乐坛不济,不时公开批评。我忘了具体内容,她曾经大概说过:「香港的MV制作太差劲,看,人家台湾、东南亚等地都在进步,这乐坛将来会怎样呢?」大姐大的危机感与专业,就在她去世後烟消云散,香港乐坛美好岁月也随之一去不返。 我们果然退步得几乎被遗忘,连我们也开始记不起,香港本来曾经有多好。今天的九十後开始不识梅艳芳了,八十後也不是人人喜欢,也有老一辈随著岁月忘记了曾经的盛世。要令全民失忆,还是有过程的。笔者必须补充,书内提及的罗记、梅姐、林燕妮,如此一代才艺高人,其实一度成为大众笑柄。电视一播罗记、梅姐,人们就即刻转台,甚至刘培基本人,几乎是过气的Has-been。(过气也是九十年代至二千年间的常用字,反映时代的浮躁与不尊重。直至网路年代的新旧MASHUP兴起才开始少用) 打从九十年代开始,大众给他们「难合作」、「老来娇」之形容不绝於耳,主流媒体所表现的口舌与分裂,也从那个时候开始。这就是香港从八十年代走向九十年代,盛极而衰,不再用心欣赏别人,是香港精神瓦解之始。又或者,在九十年代,信心危机的前夕,连故事主人公在内,人人都变了。自传中有一句很到位:「因为在社会找不到定位,人才会寂寞。」

回忆

如果集体回忆是为了定位,本书便带著一大堆历史的遗物,和残存的气节,试图给这城市解解寂寥。 对於上一代而言,英国,就是我们的命运。从披头四访港开始,香港正式与英国共同走过Swinging 60s,一洗战後颓气,摇身一变成为亚洲潮流先驱。书中提及他与罗文相识的那段时候,正好侧写了当年的花样年华。曾经称霸的演唱会场地利舞台,是T字台以外,给各当红歌手演绎其服装设计的高级娱乐场所。也许曾参加过歌唱比赛的他,对掌握歌手与舞台服装之关系早就有良好的训练。至於笔者说到本书是华文版的《Take It Like A Man》,绝非一时主观之说,早年他远赴英国时装学府Central St. Martins进修,通往了欧陆文艺的设计风格,又於英伦夜店展开了美少男之恋。七十年代末成功开拓英伦时装市场,「东方红」成为当地三大高级百货零售店Harrods, Liberty、Harvey Nichols的重点服装销售系列,此後登上各大英国报章及时装杂志,妖豔东方美在洋人模特身上尽显新浪漫特质。东方与西方的相互影响,就这样川流不息,享用著同一个文化泉源,亦不经意把自家的时尚种子撒到去即将於八十年代崛起的新浪漫美少年身上。关於八十年代,我们的巨星们都好像有点宿命,堪称「悲情Canto-Pop」。八十年代艺人压力大,故人之多,中外未见。对比一下,英伦新浪漫艺人吸毒爱滋都未死,位位年过五十愈战愈勇,同期出道的香港艺人却早已在灿烂之时,回到天堂的依归,留下的,就只有历史。刘培基说著一众故人的绵绵情事,童年辛酸、少年得志的巨星们,心智永远都是青春期,对情感的放纵,现在看来,好奢侈。带著悲伤沧凉的笔触,写到位位巨星自信的倒下,人际的崩裂,直至离世。面对困境,似乎就只有他捱得过。 八十年代巨星早逝,除了宿命,欠缺西方文明的自我精神也是一个原因。刘培基的旁观者角色是一种象徵意义。没有受伦理影响,吸收过西方文化,独立自主,不为情困,真理成为他的宗旨。中西合壁的香港,只是美名。不中不西也是我们不能通往精神之路的本因。在自由奔放、豔丽的糖衣下,中国人传统的伦理关系与自我不足又产生成种种脆弱和矫情。此後巨星的风采散失,也正因如此。 故到最後,明明他是一手栽培巨星的前辈,後辈都早走了,薪火相传这重任就落在他身上。 不知道大家有否记忆 (看You Tube 80年代香港广告可略知一二) 在未有政治纷扰前,香港的洋气配合中国文化的精粹,有著在情感上自动亲近国土的情怀,甚至完全没有否定自己是中国人的意识。从设计给老外的「东方红系列」到他日後出任中国公职,刘培基所经历的年代正好代表了那个时侯的思想脉络。

笔者曾经一度感慨,很多一代名人都隐退了。上岸过後,就放弃了自己一手打造过的时代吗? 最後,与一代名人见面的次数愈来愈多,而经过几次讲座和活动,刘培基也显然比之前释怀了。不知道他用甚麼心态带来一次强势的媒体曝光,追思? 与好友聚旧? 把历史重温? 分享设计理念与及对形象/ 娱乐业的创造? 书中的宏观角度是表现香港精神,更值得参考的是,娱乐业重新学习如何以时尚,面向受众,带动一种情怀。 “You created this phenomenal thing, you can either drive it onto the floor, or you can take some responsibility and realize this can be whatever you want it to be.” – Boy George

疯过痛过,又能重生。作为时代的创造者,对时代都带有一份使命感。

女人

书名《举头望明月》来自他童年时,在孤寂的时侯,总望向漆黑的夜空,从皎洁的月亮里得到安慰。月亮代表阴性,也代表女性的温婉。从来,他都对女人欠缺安全感,皆因童年受尽母亲及其他女性的不友善对待,令他心存恐惧。 与梅艳芳的身世一样,一生的致命伤都来自母亲。世上只有妈妈好,并非必然。二人同病相怜,惺惺相惜,书中不时以「那些人」、「有人」形容二人的母亲,疏离之情不言而喻。 他创造女人。 成功的人就是不会只顾著悲伤。世上没有好女人,就由我来创造。在月亮的照耀下,他身旁的都是一颗颗星。刘培基间接在形象设计上打造心中完美女性形象,碰上名模柴文意和梅艳芳这些好女孩,更一拍即合,通通都给打造成豪迈女性的形象,勇敢而善良。梅豔芳从音乐到电影都浓罩著 女星Marlene Dietrich (玛莲德烈治) 那集型男与索女於一身的性感傲姿,全都来自刘培基在英国进修时买来的一本传记相集,从而到启发。当然凡事总有例外,面对著外表清秀的客人或艺人,他认为表现出优雅、高贵就好,不用花巧。就如当年他对於汪明荃曾一度希望在舞台形象上带来破格的想法,大表不满。 他是个女人。 他一生里头的狂风浪蝶,好比绝世佳人。高挑身型,一头飘逸秀发和亮丽笑容,男男女女,都曾恋栈过他的美色。从英伦爱到广州,书中交待情欲之事非常、非常坦白。时装人岂能清心寡欲,他甚至鼓励梅艳芳多交男友,方能演绎七情六欲。爱到最後,原来一切皆空。感情,唯有以否定作结。

设计

有人偷了国泰空姐制服作自娱之用,也有人放到网上放售,这些出自刘培基手笔的作品,到底魅力何在? 在展览上近距离看到他为白雪仙设计的一系列晚装和国泰空姐制服,发觉他对女性的线条非常著重。任你身材何其五短,剪裁上的刀功都一定要把腰线往上推,表现传统美学上应有的风姿,比较近似Dior的五六十年代淑女风格。他的作品当年之所以风摩香港甚至欧美,就是所谓的Wearable。线条简洁俐落,设计不愠不火,却一穿上身感觉就是光鲜,也迎合了当时人们对创造高级形象的社会需求。况且他本来就出身显赫,其贵族因数终透过时装再度成长,後来为歌手艺人设计服装或造型,都不难发现渗著浓浓的贵族绅士气派。把上流社会的品味,下放到流行的平台,让艺术共鸣,就是优质流行。 刘培基不是甚麼学术界教授,即使有人重金邀他开班授徒都被婉拒。虽然其丰富的经验没有整理成一套系统,但在书中提到从时装品牌 “Eddie Lau”,以至协助梅艳芳及张国荣发展歌手形象,与及为国泰航空设计制服作为品牌定位 (谈到当时他跟几位英国及日本的设计师如何以代表亚洲风格的设计竞逐成为国泰制服设计师时,其思考过程非常有意思) ,他在为他的产品/ 歌手形象/ 品牌有审时度势的细心,先从受众的反应出发,才衡量出应有的设计。今天设计界人人死跟中国风,大龙大凤之突兀,跟「东方红」系列那点到即止的东方美相形见拙。虽然奠定了东方色彩在国际张扬的开端,刘培基还是有点遗憾在最好的时候没有扩充品牌业务。在这次展览回顾中,也有好多不完美的地方,比如他在七十年代画得最为精美的手稿已经掉失,为罗文设计的很多衣服亦找不到,梅艳芳於1983年出席东京音乐节时的战衣亦随著岁月变得旧黄。也许人生就是有一刻不完美,才显得当下的矜贵。

後记

高傲、完美、要求高,在我们这个年代已经不可能。高级时装也要换成Fast Fashion,在无感情的廉价速食时代,回想香港的过去,简直像古罗马时代般的华丽与英勇。不过,就像书中提到张国荣送给刘培基那枚镶有古罗马钱币的Bulgari戒指一样,把历史的碎片收起来,让我们来镶。

求购

求购