- 小儿腮腺炎

小儿腮腺炎

病因

小儿腮腺炎病因 其病原体为流行性腮腺炎病毒,直径约有90~135nm,系RNA病毒,属副粘病毒。此病毒具有V抗原(病毒抗原)和S抗原(可溶性抗体),感染后1周在患者体内可出现S抗体,2周内达高峰,以后渐下降,可持续存在6~12个月,此抗体不具有免疫保护作用。V抗体出现晚,病后2~3周才可测得,4~5周达高峰,2年后仍可测出,此抗体对病儿具有免疫保护作用。

小儿腮腺炎病因 其病原体为流行性腮腺炎病毒,直径约有90~135nm,系RNA病毒,属副粘病毒。此病毒具有V抗原(病毒抗原)和S抗原(可溶性抗体),感染后1周在患者体内可出现S抗体,2周内达高峰,以后渐下降,可持续存在6~12个月,此抗体不具有免疫保护作用。V抗体出现晚,病后2~3周才可测得,4~5周达高峰,2年后仍可测出,此抗体对病儿具有免疫保护作用。

本病毒在乙醇、甲醇、1%来苏液中经数分钟可被杀灭,用紫外线照射可迅速死亡。在冷冻的条件下可生存较久,~45℃ 可生存9个月,4℃可保持活力2个月,在37℃只能生存24小时。此病毒还可在鸡胚羊膜腔和各种组织(人和猴)培养中增殖,在一定条件下能与豚、鸡、羊等的红细胞发生凝集反应。

其他病毒也可引起急性腮腺炎的报道日益增多。如A组柯萨奇病毒(1957年Howlett)、副流感病毒(1970 年Zollar)、单纯疱疹病毒(1975年Coffin)、A型流感病毒(1977年Stuart)、乙脑病毒(1981年段恕诚)等。1995年杜维波等报道柯萨奇病毒引起腮腺炎42例。

流行病学

我国各个地区均有此病发病。2岁以下小儿因有来自母体的抗体,发病者少见,本病主要见于年长儿,在集体机构中可见暴发流行。2008-2010年,全国累计报告小儿腮腺炎病例909 087例,年平均报告发病率为22. 8 /10万,男女病例报告发病率性别比为1. 62∶1;春、冬季为小儿腮腺炎的高发季节,病例主要集中在3~14岁儿童(占81. 8%) ;小儿腮腺炎暴发疫情主要发生于学校(占97. 0%),尤其是小学。

本病的传染源为病人及隐性感染者,病人的腮腺肿胀前7天至肿胀出现后9天均有传染性。据国外报告,在正常人群中隐性感染率达30%~50%。这一部分人在流行病学上起重要作用。传播途径主要为通过唾液飞沫吸入。人类对腮腺炎病毒有普遍的易感性,一次感染之后,包括隐性感染在内,均可获得终身免疫。如有二次患腮腺炎者,可能是免疫缺陷患者,或是其他病毒感染。

发病机制及病理变化

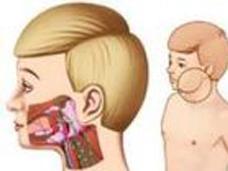

病毒经飞沫传入体内,主要通过口及鼻粘膜,大量增殖后进入血循环,引起病毒血症。随之病毒经血液至全身各器官,最常累及唾液腺如腮腺、舌下腺、颌下腺,也可侵犯胰腺、生殖腺、神经系统及其他器官引起炎性病变。

受侵犯的腺体出现非化脓性炎症病变,腺体增大,周围组织充血、水肿,其被膜可见点状出血,腺体细胞发生浑浊、肿胀或坏死,腺体间质有浆液纤维素性渗出物和淋巴、单核及少许中性粒细胞浸润。腮腺管水肿,管腔中有脱落的上皮细胞堆积,阻碍唾液的正常排出,使腺体分泌发生困难并潴留在腺体内,使唾液中的淀粉酶经淋巴入血,引起血中的淀粉酶升高。并从尿中排出,使尿淀粉酶增高。并发睾丸炎时曲精细管上皮充血、出血、水肿及可产生渗出物。并发胰腺炎除充血、水肿外,还见轻度退化及脂肪性坏死性变化。脑部病变主要在白质,以水肿及胶质细胞增生为主。神经细胞变性、神经元水肿。脊髓也可有类似病变。

临床表现

1、潜伏期为2~3周,平均18天。

小儿腮腺炎症状表现 2、前驱期表现前驱期很短,数小时至1~2天。常有发热、食欲不振、全身无力、头疼、呕吐等。发热程度不等,也有体温正常者。少数患儿早期并发脑膜炎,可出现脑膜刺激征。

小儿腮腺炎症状表现 2、前驱期表现前驱期很短,数小时至1~2天。常有发热、食欲不振、全身无力、头疼、呕吐等。发热程度不等,也有体温正常者。少数患儿早期并发脑膜炎,可出现脑膜刺激征。

3、腮腺肿期腮腺肿大先于一侧,然后另一侧也肿大,也有仅一侧肿大或腮腺无肿大的病例。肿大的特点是以耳垂为中心,向周围扩大,边缘不清,触之有弹性感及触痛,表面皮肤不发红。肿胀范围上缘可达颧骨弓,后缘达胸锁乳突肌,下缘延伸到颌下,达颈部。腮肿约3~5天达高峰,继而渐缩小一般1周左右消退,偶有延至2周者。有时颌下腺和舌下腺均可肿大,以前者肿大为多见,有些病例仅有颌下腺肿大而腮腺不大。部分患儿颌下腺、舌下腺及腮腺可始终无明显肿胀,而仅有病毒血症或并发症的表现。腮腺管口可见红肿。患儿感到腮腺局部胀痛和感觉过敏,张口和咀嚼时更明显。在腮腺肿大的同时体温仍高,但体温增高的程度及持续时间的长短与腮腺肿大程度无关。发热持续时间不一,短者1~2天,少数可达2周。发热以中等度多见,低热与高热均少见,约20%体温始终正常。

并发症

小儿腮腺炎本身并非重症,但并发症较多,有些病情较重。

1、神经系统并发症:据报道约有10%~20%病例可有临床表现,临床表现为脑炎(约5%)、脑膜脑炎(约 27%)、脑脊髓炎。小脑病变为主者出现共济失调;以豆状核病变为主者,出现扭转性痉挛;尚可见颅神经损伤,脑积水等。总的预后良好,但也偶见死亡病例及留有后遗症者。脑膜脑炎的出现,可在腮腺肿胀前、肿胀同时以及肿胀后。统计表明肿胀前6~10日的发生率1.6%,1~5日为11%,肿胀同时为 2.5%,肿胀后1~5日20.3%,6~10日为11%,11~26日1.6%。具体而言,脑膜脑炎可于腮肿前后两周出现。临床的主要表现为发热、头疼、呕吐、嗜睡、颈强直,少数病例可有昏迷、惊厥。由于一般不做脑脊液检查,确切的发病率及脑脊液的变化难以得知,一般认为,脑脊液细胞数略增高,多为数十至数百,偶见超过1000x10/L者,分类以淋巴细胞占多数,糖及氯化物正常,蛋白轻度增高,临床也有超过0.1/L者。脑脊液恢复正常时间较长,一般需要3~6周。

2、生殖器官并发症:流行性腮腺炎病毒也可侵犯生殖腺,表现为睾丸炎或卵巢炎,前者较后者多见,可能与临床易于发现有关。此并发症多见于青少年或成人,儿童期少见。多发生于腮腺肿胀后3~13日,单侧较多,仅2%~3%见于双侧。临床表现有高热、头疼、恶心、呕吐、局部疼痛。阴囊肿胀、皮肤发红。病程大概10日左右。卵巢炎的发生率较睾丸炎少,临床症状也轻,仅有腰部酸痛,下腹部有压痛、月经失调等。可致约 30%~50%睾丸或卵巢发生不同程度萎缩,双侧萎缩者可导致不育症。

3、急性胰腺炎:可见于年长儿,大多数发生于腮腺肿胀后3~5日至1周。主要表现为体温骤然上升,伴有反复频繁的呕吐、上腹剧烈的疼痛、腹泻、腹胀或便秘。上腹部压痛明显,局部肌紧张,B超有时显示胰腺肿大。血、尿淀粉酶增高,但90%单纯腮腺炎病例淀粉酶也可轻或中度增高。血清脂肪酶测定,有助于胰腺炎的诊断。近年有测定淀粉酶同工酶,可区分腮腺(P型)及唾液腺(S型)淀粉酶。

4、感音性耳聋:听力减退甚至耳聋也

鉴别诊断

小儿腮腺炎诊断常识 当腮腺有明显肿胀,又有明确的接触史,在除外其他原因引起的腮腺肿大的情况下,临床作出诊断并不困难。单纯颌下腺或舌下腺肿大的病例,在有明确的传染源,除外局部淋巴结炎后,即可作出诊断。腮腺肿大前,或无腮腺肿大的病例出现脑炎者,临床诊断比较困难。

小儿腮腺炎诊断常识 当腮腺有明显肿胀,又有明确的接触史,在除外其他原因引起的腮腺肿大的情况下,临床作出诊断并不困难。单纯颌下腺或舌下腺肿大的病例,在有明确的传染源,除外局部淋巴结炎后,即可作出诊断。腮腺肿大前,或无腮腺肿大的病例出现脑炎者,临床诊断比较困难。

外周血白细胞计数大多正常或稍增,分类检查淋巴细胞相对增高。血、尿淀粉酶测定轻至中度升高,但需与胰腺炎鉴别,血清脂肪酶测定对诊断胰腺炎有帮助。疑有脑膜炎者可做脑脊液检查,但症状明显,腮腺炎诊断明确者,可不必检查脑脊液,轻症无特殊处理需要。为作出病原学诊断,应作血、唾液、尿及脑脊液病毒分离。

1、其他病毒所致腮腺炎:现已知流感、副流感、腺病毒、肠道病毒等均可引起腮腺炎。初步鉴别可参考流行病史及临床伴随症状,最终的鉴别方法是进行病原学及血清学的检查。

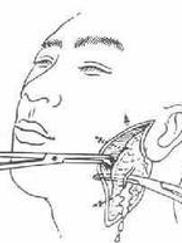

2、化脓性腮腺炎:常多次复发,且均位于同侧腮腺,应疑及化脓性腮腺炎,挤压腺体可见腮腺管口有脓液流出。局部表面皮肤红肿,压痛明显,周围界限不清,外周血白细胞及中性粒细胞增高。各年龄期儿童均可发生,至青春期可自然消失。用催涎剂(如咀嚼橡皮糖)使唾液流畅,抗生素治疗有效。

3、其他原因引起的腮腺肿大:(1)在慢性消耗性疾病,营养不良时,腮腺可肿大。多为双侧性,轻度肿大,无压痛,皮肤无热感,存在时间持久,一般不伴急性感染症状,局部也无明显疼痛和压痛。(2)当唾液管有结石阻塞时,腮腺可肿大,也可由压痛,但无急性感染症状,反复发作,腮腺突然肿大,迅速消退,且常为同一侧是其特点。

4、局部淋巴结炎:急性淋巴腺炎多为单侧病例,位于颌下或颏下,肿块不以耳垂为中心,开始淋巴结肿大较硬,边缘清楚,压痛明显,多有咽部炎症存在。腮腺管口无红肿。

5、其他中枢神经系统感染:如脑炎、脑膜炎、脊髓炎、颅神经损害等出现于腮腺肿大前,或肿胀后一段时间、或无腮腺肿大的病例,需与其他病原体尤其是其他病毒性中枢神经感染鉴别。常需根据血清学检查确定诊断。

治疗

小儿腮腺炎无特殊治疗药物,主要采取对症处理。

患儿应卧床休息,给予对症治疗,至腺肿完全消失为止。高热降温,为减少酸性对口腔的刺激,可用肠溶性阿司匹林或对乙酰氨基酚。可用复方硼酸溶液漱口,磺胺药和抗菌药无效。中药是常用的药物,内服可用普济消毒饮,单味药用板蓝根。局部用紫金锭或如意金黄散,用醋调后外敷,是否确实有效,有待一定数量病例严格对照观察证实。临床用干扰素治疗,是否有加速消肿、缩短疗程的效果尚有不同意见。局部也可用透热、红外线灯理疗。

并发睾丸炎时,可用棉花及丁字带将睾丸托起,局部冷敷以减轻疼痛。重症病例可短期用氢化可的松5mg/kg.d静点。

并发胰腺炎时,应禁食,静脉输液加抗生素。脑膜脑炎患者主要采用对症治疗,伴有颅内压增高者,可用脱水疗法。

预防

1、自动免疫:腮腺炎减毒活疫苗已证实安全有效,日前常采用麻疹、风疹、腮腺炎三联疫苗。接种后抗体阳转率可达96%,腮腺炎自然感染的保护效果可达97%左右。免疫后中和抗体至少可维持9.5年。疫苗一般无发热或其他反应,但孕妇、免疫缺陷及对鸡蛋过敏的病儿宜忌用。

2、被动免疫:丙种球蛋白和腮腺炎高价免疫球蛋白均无预防效果。也不能减轻症状,减少并发症的发生。

3、隔离与留观:患者应隔离至腮肿完全消失为止。对接触者应逐日检查,见有可疑症状,应隔离观察。集体儿童机构应检疫3周。

预后

本病预后良好,均能完全恢复。并发脑膜脑炎者,一般预后良好,偶有重症因呼吸、循环衰竭致死者。少数病例可发生一侧永久性感音性耳聋。

求购

求购