- 兴圣寺

兴圣寺

简介

兴圣寺位于山东省费县县城东北45华里方城镇诸满辖区境内,三山孤独兀于费县东北平原,唯金雀山为大,总面积60000万平方米,山体形成为新生代地壳运动岩浆喷泉涌而成,石质为石灰质花岗岩,山体后倚蒙阳之首,山右侧文泗公路横贯东西,左侧为琅琊颜氏始祖颜盛和唐朝颜真卿、颜杲卿及后代子孙墓地颜林,据县志载,山前有朝阳洞,为战国时期从横家鬼谷子王禅隐居之地,山左后侧有战国兵法孙膑与庞涓结义之地怨山,据传说马陵之战,孙庞斗智,师兄弟互相残杀,鬼谷子羞见世人,随封洞迁云蒙山归隐,闭门不再授徒,山中兴圣寺,自汉代佛教传入中国,佛法大兴,随健此寺,约有1500年历史,北齐武平三年,寺主诸葛始兴制造像碑(现存县文化馆),为此寺最早碑记,大清戊戌翰林庄清吉为本寺主持撰写塔文,(现存方城二中院内)。寺中香火旺盛,1500年经久不衰,直至解放初期,自宋代鲁公庙迁费县县城,寺中左侧建二忠祠,供奉颜真卿、颜杲卿忠烈先贤。山顶有待月亭,相传琅琊颜氏四世祖西平靖候颜含,因孝顺父母,待奉哥嫂,忠孝不能双全,使中原板荡,五湖乱华,常登临金雀山,望蒙山,发愤幽思,直至明月东升,大地铺银,披月踏露而归,后人为纪念忧国忧民先贤,在秦雀山顶建待月亭以示纪念,此地为东蒙山名胜,东北之大观。

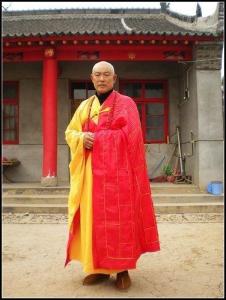

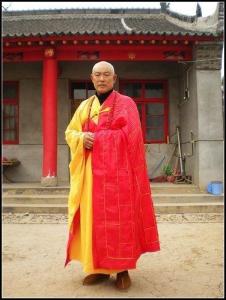

兴圣寺建寺一千四百多年来,香火鼎盛,经过历代的重修和扩建,规模不断扩大,到抗日战争之前,寺院面积已达到120多亩,最多的时候和尚有100多人,它是费县当时最早最大的寺庙,据村中老人讲,在临沂一带,它的寺庙级别也是比较高的,经常有临沂一带的寺庙来进贡。为了不让日本鬼子在兴圣寺建据点,庄达中带领当地八路军和群众拆毁寺庙,千年古寺为了抗日救国,退出了历史的舞台。2012年释明空法师应诸满村委和众居士祈请,使被毁近七十年的北齐古刹兴圣寺重现辉煌;般舟(明空法师字号)法师成为兴圣寺再次的开山和尚。

|

|

兴圣寺碑铭

|

|

兴圣寺传说

大齐武平三年岁次壬辰三月初八日庚戍若夫玄旨深邃,妙迹难寻,冲寂迥口,兴圣永会,是以大慈潜影于鹄林,银姿金声流面于东注,自非高口之口何能在后录口威口刊刑真状截然。今者维那王子口群虎,高口口口口等乃是带宠口皇望葩后魏口口口口乡中顷盖致口琅玡口口此口界口重世荣不以官禄为胜,寤口之中永存福境,是故弈领口口口口口册人敬造四面石碑像一躯,抽简金田置在伽蓝之所。其势也,前口枯河以于韩信之路口背口极二峰而岞出佐带流线,右侠苌路,此处忽然新佛化生,地中涌出石像,名山匠手斑妙三十二相常为八十种好不绝乃使在家菩萨洵同乐园仙口称歌咏正额者口口而皈,瞻嘱者灭恶而去,定知三途口然无足从七处八会斑口有口口口口口口口鲜好异禽异兽难名者多杂花飞僮口龙郊吐但福不独赖以修有形运此胜因仰愿国祚口隆昌藏不绝七世存仁恒为胜乐法界众生高栖平地一时作佛。

右北齐兴圣寺造像碑,在县东注满村之金雀山。碑高工部营造尺三尺八寸,阔一尺五寸五分。上截长约一尺。额题:“兴圣寺主,诸葛始兴”八字,隶书。左右及额下俱题名。下截首行署“大齐武平三年岁次壬辰三月初八日”,篆书参隶意。以后碑文共十二行,行二十七字。后复二行题名,碑阴、碑侧俱题名。

邑人邵奉诏释文云:“碑作于高齐武平三年,为兴修本寺而作也。”大意谓:都维那王群虎者,封邑琅玡,率邑三百四十人,造四面碑像。邑人多诸葛氏琅玡人,知其时吾里属琅玡矣。又谓,寺滨beng河,地涌佛出具三十二像、八十种,好观音,咸灭法扳皈依,构此胜因,仰而祝国。其文则淮别不少,以“邢”为“型”、“侠”为“夹”、“佐”为“左”、皆假借也。乃至以“”为“率”、“”为“暾”、“钊”为“刘”、“苌”为“长”、“葙”为“厢”、“”为“兽”。失部居而乖义,类会意得之。而如以“”为“四十”、“”为“之”,犹存篆意。大抵六朝金石多杂用三体,破坏六书,欧、赵以来不甚著录。

寺主为诸葛始兴,碑主智,又有大斋主、大像主、左右厢主、狮子龙王主,或者发愿出赀,皆得为功德称主,而碑所大书之“王群虎”,是不以官禄为胜而寤寐福境者也。后乃列为右厢菩萨主。“都维那”自是梵语,又有“都维那行台下都将军长史”之称,是僧兵也。“yao峰将军”,无此官,此直“yao”与“骁”通用假借,无可疑者。

按:此碑文总计三百一十九字,不可识者三十六字。三行第十字、十一字系“群虎”;四行有云“致邑琅玡”。自汉高帝置琅玡郡,治东武;东汉移治东阳,皆有琅玡县,县近琅玡台,在今诸城境。晋琅玡郡亦治开阳,魏治即邱,俱无琅玡县。“致邑”二字出《左传》,此特用其语意,非直谓琅玡为邑也。义“群虎”上有“王子”二字,前两行末有“后魏”二字,“群虎”或“后魏”臣子入齐降爵者。为琅玡之封,不可考耳。

邵释文颇考核,然有“邑人多诸葛氏,知其时吾里属琅玡”之语,夫属琅玡郡固也。此处系旧华县地,东近临沂,自南(朝)宋废华县,地未审所属。碑左侧题名下有“费县”两大字,北齐时废临沂县,可知此地已属费也。释文又谓“寺滨beng和“,碑第六行内有云“前信潍水之战,壅上流,碑或借用欤?此行末似“极”字。王子群虎与公曹口虎,史俱未载其人。

碑册扩把持,左右题名皆称维那,碑荫题名俱称邑义稍有不同。

兴圣寺图册(2) 兴圣寺图册(2) |

兴圣寺图册(2) 兴圣寺图册(2) |

四面造像碑

兴圣寺图册(2) 兴圣寺图册(2) |

兴圣寺图册(2) 兴圣寺图册(2) |

神仙与庙会

兴圣寺为何叫这个名字,现在已经没有人说出缘由,相传最初兴圣寺并不在现在的位置金雀山上,而是在它西面不远的玉皇山上,说起兴圣寺的搬迁,诸满村有个传奇版本,当时在玉皇山上的寺庙叫玉皇庙,主持和尚是皇帝的弟弟,但他仗着皇帝是他哥哥,为百作歹,无恶不作,无论地方官还是老百姓对他深恶痛绝却没有办法。后来这事汇报给皇帝,皇帝虽然很生气,但毕竟是亲兄弟手足情深下不了手,于是叹了口气说:“罢了,罢了!”谁知群臣一起谢恩,皇帝不解,大臣们说,“您不是说把他给处以耙刑吗?”皇帝知道大臣们有意曲解,但君无戏言,弟弟确实也该杀,只好默许了。可恶的主持和尚真的在诸满南湖地里让人给耙死了,寺庙也拆了。

接着故事从皇亲转入民间,说是诸满村有一个很有钱的财主,叫康百万。大约在明末清初,从山西省移民来了家姓朱的,二十多人,朱家得了一个孙子,奶奶去埋孩子的脐带时,挖出一个缸,里面装着48两银子,又换了个地方,又挖出一个装银子的缸,这样一下子挖出了8个缸的银子,孩子就叫朱八缸,朱家一下子发达起来,捐资建庙,建的就是兴圣寺。而康家却败落了,民间说是朱(猪)把康(糠)吃了,这是诸满的来历的说法之一。后来诸满邵家又成了大户,就是后话。

耙恶和尚的故事在别的地方也有,应不是兴圣寺的专利。玉皇山上玉皇庙被拆倒是真的。很久以前,有人在山上挖出许多泥人塑像,今年又有人在玉皇山上挖土种树,发现地下半米有许多青砖青瓦,有两米多厚,还有一个石制的柱础,就是柱子的地下基础部分,这才让人又回想起兴圣寺搬迁的记忆。不知在何代何年何月被何人嫁接到兴圣寺身上。至今被人津津乐道。其实的,传说是真的假的并不重要,神秘而经久不衰的传说更证明它在历史上的重要。

兴圣寺与诸满街

兴圣寺有一通很有名的石碑,当地人叫“诸葛碑”,叫“四面造像碑”,现存于费县文物管理所。碑高工部营造尺三尺八寸,阔一尺五寸五分。上截长约一尺。额题:“兴圣寺主,诸葛始兴”八字,读全文,我们还是要参照清代诸满人邵奉诏的释文,“碑作于北齐武平三年,为兴修本寺而作也。”点出了确切修建时间为北齐武平三年,即公元 年,寺主是诸葛始兴,“都维那王群虎者,封邑琅玡,率邑三百四十人,造四面碑像。邑人多诸葛氏琅玡人,知其时吾里属琅玡矣。”又谓:“寺滨 河,地涌佛出,具三十二像、八十种,好观音,咸灭法扳皈依,构此胜因,仰而祝国。”,修建寺庙的人是诸葛氏,还造了四面碑像,寺庙临着 河。当地诸葛姓氏的人很多,这也是诸满为什么叫诸满的说法之二。

兴圣寺的石碑也特别多,每一个新皇帝登基,寺庙里就修一通碑,这样的历代碑兴圣寺有二三十通,加上历代和尚的塔林,到了清末诸满的翰林再立碑时,都立到庙大门外了,很可惜,十年一场文化浩劫,这些记载着历史和文明的石碑全部被砸碎,修建了水库和渠道,恢复了它们作为石头的基本功能,只剩下一座清代乐真禅师的塔,静立在诸满中学西北角。这样的事在方城很不新鲜,颜真卿的墓碑当时费了很大的力气才把字磨平,刻上“红卫兵水库”的字样,安放在村北的高家围子水库上,唉!这位书法泰斗不能在祖林里安眠,在蒙山下观赏故乡的湖光山色,可能也是不错的选择。

对兴圣寺的情况有了大致了解,我们再来看看写兴圣寺碑铭的邵奉诏是何许人也,费县旧志上记载:“ 邵奉诏,诸满人,生而聪颖,有实学。孝友端方,为一时所推重。早岁游食,不得志于乡。由廪贡生就职训导,司铎历城,频膺卓异。历任高苑,滋阳教谕。子元辅,副贡生,号玉坡。工诗,博览群书。郡守熊遇泰见其文,大奇之。后仅中副车,士林惜焉。著有《邀月赋草》。”诸满村的老者也还能记起邵奉诏,他是大约生活在康熙年间的文化人。

名寺名僧

金雀山远眺 兴圣寺里建有十座大殿,供奉着各路神仙,规模最大的是佛爷殿,五间神殿,里面有佛爷和十八罗汉的塑像,是最重要的神仙。其它的都是三间庙堂,有奶奶庙、龙王庙、财神庙、观音庙、老子庙、火神庙,阎王殿、雹神殿、双忠祠,兴圣寺的神仙也真是全面,天上的[神仙有,地上的忠烈有,连主管下冰雹的神仙都有神殿,我还第一次听说这位神仙。

金雀山远眺 兴圣寺里建有十座大殿,供奉着各路神仙,规模最大的是佛爷殿,五间神殿,里面有佛爷和十八罗汉的塑像,是最重要的神仙。其它的都是三间庙堂,有奶奶庙、龙王庙、财神庙、观音庙、老子庙、火神庙,阎王殿、雹神殿、双忠祠,兴圣寺的神仙也真是全面,天上的[神仙有,地上的忠烈有,连主管下冰雹的神仙都有神殿,我还第一次听说这位神仙。

到寺庙里烧香,或是祈福,或是求子,或是祈雨,或是其它的心愿,程序非常复杂,天旱了要求雨,下了雨要谢雨,给龙王爷换龙袍,重塑金身。,除了拜掌管此事务的神仙,还要给寺庙里所有的神仙烧香烧纸,十个神殿挨个去,且不说繁索,家贫的也神仙都求不起。规模最大的祭祀活动,当数兴圣寺的四大庙会了。

兴圣寺一年有四个庙会。一是正月初七的佛爷庙会;二是四月初八的财神爷庙会,三是五月十三的关帝庙会,这一天也是关老爷磨刀的日子;四十月初四的太平会,秋收后人们有了空闲庆丰收,大唱太平戏,所有的神仙都有份。尤其是正月初七的佛爷庙会,是四大庙会中规模最大的,谌称“万人大会”,盛况空前,庙会上人山人海,锣鼓喧天,热闹非凡,东到半程,西到薜庄,北到沂南,南到苍山,四面八方的人都赶来上香。进香以村为单位,一般的小村都进不起,要组织二百多人的队伍,打着红、黄、蓝、白、黑的五色旗子,敲锣打鼓,远的要走一百多里路,要有怎样辛苦的跋涉,而这样的辛苦,却是许多穷人做梦想去却去不起的。不知佛爷高高在天,享用着人间美味的时候,是否可怜他的这些信男善女,芸芸众生。

逛庙会可不能不看戏,那时基本没有什么文化活动,尤其是穷人,一年能赶几次热闹,看戏能让多少人兴奋的睡不着觉。看大戏时,有钱人家在戏台前搭建起戏棚,里面有桌椅板凳,糖果瓜子,供老爷太太,少爷小姐们享用。翰林家的小姐内眷都坐着官轿前往,有钱人家的家眷坐着二把手车扎成的彩车前看戏,各村的划旱船的,踩高跷的,给兴圣寺的诸神送钱送粮的大车小车都来了,车上的钱粮都是用彩纸扎成的金元宝和五谷杂粮,非常抢眼。因车多人挤发生的吵闹事件时有发生。

双忠祠

双忠祠(2)兴圣寺之所以兴盛,与它所在的位置不无关系。诸满土地肥沃,人杰地灵,有悠久的历史和灿烂的文化。早在晋朝时,颜氏先祖颜盛、颜含代传孝恭,因号其居为孝梯里,唐代颜真卿、颜杲卿的忠烈事迹感天动地,宋朝颜安上持家尚俭,不尚浮华,乡邻仰之,渐积朴素。因号其居为演朴村,即盛公所居孝梯里。更因重修鲁公庙而在历史上写下重重一笔。无论达官贵人,还是文人墨客,到了费县,不能不到双忠祠祭拜.

双忠祠(2)兴圣寺之所以兴盛,与它所在的位置不无关系。诸满土地肥沃,人杰地灵,有悠久的历史和灿烂的文化。早在晋朝时,颜氏先祖颜盛、颜含代传孝恭,因号其居为孝梯里,唐代颜真卿、颜杲卿的忠烈事迹感天动地,宋朝颜安上持家尚俭,不尚浮华,乡邻仰之,渐积朴素。因号其居为演朴村,即盛公所居孝梯里。更因重修鲁公庙而在历史上写下重重一笔。无论达官贵人,还是文人墨客,到了费县,不能不到双忠祠祭拜.

在兴圣寺的诸多神殿中,双忠祠是最小的,也是最破旧,的但知名度却远远超过兴圣寺,只两间屋,里面塑着颜真卿和颜杲卿的像,刚听说双忠祠在兴圣寺内很惊讶,又为翰墨忠魂祠堂的简陋而不安,兴圣寺墙东就是颜氏故居,拜祭很方便,族人也愿意把他们的塑像放在庙里让人象神仙一样敬仰。颜真卿虽然伟大,但在神仙界里,与以上的几位神灵相比,在人们心中,他们的资历确实浅一些,可以理解。

颜真卿殉国后,唐代时子孙即于故里费县诸满村建庙以资祭祀。由于颜真卿、颜杲卿参与平叛“安史之乱”,胞兄弟七人,堂兄弟四十多人被安禄山所害,还有许多人流离失散不知所终,颜氏家族遭受重创。颜真卿长孙颜琮被安禄山叛军后裔所害,他的长子颜宏式在同州守墓三十年。命令他的儿子:“倘若我死了,你们要回临沂老家,祭扫先人的陵墓。”儿子颜君杰遵从父亲的命令到临沂定居,到五十一代颜安上时,颜氏子孙一直定居于“临沂之西村,即盛公所居之孝梯里”,亦即今费县方城诸满村。

宋元祐六年(1091年),费县知县杨元永经过诸满村,见鲁公庙低矮破旧,决议重加修葺。故上报州府,州府上奏京都,颜真卿十一世孙颜安上自费购地于费县城东建新庙。新庙建成后,诸满的“双忠祠”依然存在,依然有人去拜祭,除了颜氏族人和老百姓,还有许多知名人士,历史上有明确记载写诸满双忠祠的就有两首诗,一是明《陋巷志》记载何格所作的《谒(诸满)二颜祠》“榛棘开祠庙,丹书列弟兄。虎符同出牧,龙衮不知名。报国身俱殒,除凶志未平。虚疑防水曲,汹汹誓师声。”,二是清光绪《费县志》中记载的刘东里所写的《过诸满颜鲁公故里》:“蔓草斜阳吊故居,平原一旅战功余。如何勋业成闲事,只解争传纸背书。”

从诗中可以看到,祠堂开始叫“二颜祠”,因颜真卿谥号“文忠公”,颜杲卿谥号“忠节公”,清康熙费县知县朱约将鲁公庙改称“双忠祠”,诸满的“二颜祠”,也习惯地称为“双忠祠”了。

兴圣寺与抗日战争

诸满街的孝悌里牌坊兴圣寺的香火旺盛,除了地处名人故里,经济的繁荣也是兴圣寺香火旺盛的原因是之一,在蒙山南部,有一条重要的商旅通道,该路途经费县的汪沟、方城、薜庄、店子、上冶等集镇,东通渔盐海港东口(今日照市岚山头)、青口(今江苏省赣榆县青口镇,)西通山西、内蒙,终日商旅不绝,故有“东西通衢”之称。诸满村就是这条古道上有名的繁华之地、商贸中心。现在,诸满村5000多人,姓氏有100多个,可见当时人口流入范围之大之广。

诸满街的孝悌里牌坊兴圣寺的香火旺盛,除了地处名人故里,经济的繁荣也是兴圣寺香火旺盛的原因是之一,在蒙山南部,有一条重要的商旅通道,该路途经费县的汪沟、方城、薜庄、店子、上冶等集镇,东通渔盐海港东口(今日照市岚山头)、青口(今江苏省赣榆县青口镇,)西通山西、内蒙,终日商旅不绝,故有“东西通衢”之称。诸满村就是这条古道上有名的繁华之地、商贸中心。现在,诸满村5000多人,姓氏有100多个,可见当时人口流入范围之大之广。

在棋盘大街上,大小店铺鳞次栉比,一家挨着一家,各个商店生意兴隆。推车的、挑担的、赶牲口的等各式各样买卖人川流不息、人头攒动。虽然店铺多,但来往的人更多,许多店铺经常都“住满了”,这是诸满村名来历之三。夜幕降临后,更是热闹,灯笼与夜色连成一片。各商家伙计招徕客商的吆喝声、小商小贩的叫卖声、骡马贩子的牲口声此起彼伏,通宵达旦,把诸满街变成一个真正的不夜城。那时,人们把诸满称为“二费县”,在费县城买不到的东西,来到诸满就能买到。1934年费县县长任曰嬴赴诸满考察时对诸满社长邵连三赞到:“我的费县城还赶不上你繁华的诸满街!”。诸满街成为南通上海、南京,北到济南、北京等地的货物集散地。

众多的香客让兴圣寺香火旺盛,而寺里的十座神殿,十位神仙还是远远不能满足商人们的需求,诸满是费县盐店总行,掌管全县食盐的运输经营大权。过去运盐主要是靠骆驼、马、驴、骡等牲口、这些盐商往往拥有自己的骆驼队,也时有瘟骆驼的现象,盐商们就筹款在诸满村东修建了一座马神庙,在南面,还有一座观音堂子,西面有一座庙,已没有人知道它的名字,只留下一对石头狮子,后来也不知去向。

难忘的诸满五中

乐真禅师塔兴圣寺之所以声名远扬,除了它是千年古寺外,还和一位著名的僧人有关,他就是刚刚在古迹遗存中提到现仅存的那座和尚塔的主人——乐真禅师,俗名叫谭心周,(1825-1897),方城镇莲汪崖村人。谭心周原无名,家庭出身贫苦,为糊****命,七岁被父母舍入兴圣寺落发为僧,拜兴若禅师通旺为师傅,取名心周。而村民一般称他“谭和尚”。

乐真禅师塔兴圣寺之所以声名远扬,除了它是千年古寺外,还和一位著名的僧人有关,他就是刚刚在古迹遗存中提到现仅存的那座和尚塔的主人——乐真禅师,俗名叫谭心周,(1825-1897),方城镇莲汪崖村人。谭心周原无名,家庭出身贫苦,为糊****命,七岁被父母舍入兴圣寺落发为僧,拜兴若禅师通旺为师傅,取名心周。而村民一般称他“谭和尚”。

据传他未出家时,常常与村中儿童游嬉,双手合掌膜拜,情态逼真,人人奇异,以为日后必作名僧。等到落发入寺,他背诵经文,夜夜未有倦容,深得师父赞赏。但是由于他年龄有效,稚气未退,偶尔回家探视父母,依恋之情甚浓,每不愿回寺。直到父母连连催促,再三呵斥,才不得不返回寺中。父母亡故后,他思念养育之恩,常常站在寺外,南望离寺仅三里的村庄,流泪感叹。有时碰到同胞兄谭敏,更是难分难舍,手足之情,甚于昔日。玩耍之时,天真活泼,完全忘掉自己是个“出家人”,令人见之酸鼻。

谭心周聪明勤奋,在寺中学习刻苦,成为本寺弟子中佼佼者,修炼得“俗情杂念,一尘不染”。他团结爱护众僧侣如兄弟,最后成为兴圣寺乐真禅师。他带领弟子辛勤劳作,在寺里寺外,便栽柏树,不数年,金雀山为之郁郁葱葱。他笃信佛教,却又重视孔学,严格约束弟子,选拔聪明伶俐的徒弟学习儒学,聘请老师讲解孔子的《四书》,《五经》,他的远见卓识在当时引起轰动。其盛德为村民称誉,徒子徒孙80人遍及蒙山前12个寺庙中。谭心周交好地方文人名流,死后,众弟子将他安葬在金雀山丛柏松中,并立塔石祭念。其门下弟子源启等请诸满的翰林庄清吉作墓铭:

降生灵异 现菩萨身 殊相奇表 迥不犹人

法界回翔 天性未漓 根于孝悌 乃真慈悲

卓行谨饬 如守城墉 凝情定性 夕梵晨钟

魂兮归去 遄返西天 得大解脱 离却尘缘

石塔高耸 用表禅师 满山苍翠 掩映参差

这是文人所描写的乐真禅师,他满腹经纶,同样,他的武功也十分了的,在民间,人们更为津津乐道的是他“玩武场”。有钱的人家里死了人,就请和尚去“做斋”,七天一个斋,做到五七三十五天,和尚除了念经,还要演一些节目,类似现在的杂耍。谭和尚技艺高超,打光光叉,他从院子里顶起来转着仍出去,到院子外又接住,光光叉还在转,他骑着“独脚驴”打鼓,过去的“独脚驴”象人踩的高跷那样,人坐在横棍上,两脚夹住竖棍向前蹦,他也是骑着“独脚驴”把小鼓仍出院子,再蹦出院子接小鼓,用的不是手,不是鼓棒,吹笛子,他能用鼻孔吹,吹唢呐一下子吹两个,每到潭和尚表演,场下一片喝彩声。人们都以邀请到,看到谭和尚为荣,除了谭和尚,兴圣寺里还有好几个功夫过硬,颇有名气的和尚,但没有超过谭和尚的,看来,名寺也需要有这些“名僧效应”。

谭和尚还有很多有趣的传说。冬天的一个夜里,谭和尚念经念的口干舌燥,心想:“要是现在能有个新鲜的萝卜吃该有多好!”他心里这么想着的时候,回头一看,桌子上竟然真的出现了一个新鲜的萝卜,有些人说,那可能是人参变的。

以前小和尚每天都要推磨。有一天,他们告诉谭和尚:每天早上他们推磨的时候,就有一个姑娘来帮他们推磨,而且她还领着一群鸡。见识广博的谭和尚告诉他们,等到姑娘再来的时候,用衣服把鸡蒙起来,然后偷偷的将一根线系在姑娘的身上,这样姑娘走到哪里,线就可以放到哪里。后来,谭和尚掀开衣服一看,小鸡全都变成了元宝。他们顺着线走,一直走到北边的大岭子山的一处石缝,发现了一棵人参。他们将人参挖出来放在锅里煮。谭和尚去召集老和尚的时候,煮汤的小和尚经受不住香味的诱惑,一人一勺给喝光了,连刷锅水也给狗喝了。谭和尚非常生气,拿起笤帚就去打小和尚,结果打到谁谁就飞起来,最后谭和尚气的拿笤帚去打狗,结果连狗都跟着飞了起来。

现在,方城已经没有一个人见过乐真禅师了,他的故事却和兴圣寺一样,活在人们心中,久久不能忘怀。

词条图册

重新建设中的兴圣寺兴圣寺的毁灭,最主要的原因是抗日,不用说,诸满村在交通要道上,繁华仅次于费县城,是一个兵家必争之地,日本鬼子到费县,肯定要在诸满建据点,兴圣寺就是一个非常理想的位置,为了破坏侵略者的企图,人们不得忍痛拆庙。

重新建设中的兴圣寺兴圣寺的毁灭,最主要的原因是抗日,不用说,诸满村在交通要道上,繁华仅次于费县城,是一个兵家必争之地,日本鬼子到费县,肯定要在诸满建据点,兴圣寺就是一个非常理想的位置,为了破坏侵略者的企图,人们不得忍痛拆庙。

说到拆庙,不能不提一个人,就在诸满播洒抗日火种的庄达中,庄达中,清末翰林庄清吉的长子,山东五四运动领袖,山东省学生联合会会长,山东各界赴京请愿团学生三代表之一。进京后,又被选为去“居任堂”面见总统徐世昌的六代表之一。在总统面前,他慷慨陈辞,坚决要求政府电告巴黎和会,拒绝在卖国条约上签字。他历数国耻,痛斥国贼,精诚所致,人人动容,连执戟卫士也以巾拭泪。徐世昌被迫应允。

在京期间,曾到北京大学串连山东籍学生,结识了瞿秋白、李大钊等人,受到先进思想的影响,爱国激情不断上升。后任山东省滨县知县,因不满当时的官场黑暗,携带家小回老家诸满,1931年“九一八”事变后,他在兴圣寺的万人庙会上,登上戏台上振臂演讲,历数日军在东北三省的侵略罪行,呼吁广大群众赶紧团结组织起来武装抗日,激奋之时声泪俱下。当时观众如云,听后无不动容。当时消息闭塞,人们不知道日本鬼子是什么,看到庄达中如此激动,还以为“庄大少爷疯了”。庄达中随吉鸿昌将军参加抗日斗争,后居住天津外国租界,隐身做抗日组织宣传工作,经常和吉鸿昌一起去北京参加党的秘密会议。吉鸿昌将军被害后,他不得已回家。还是常在街头巷尾进行抗日宣传,使诸满人在思想深处留下了坚决抗日的概念,1933年庄达中因病去世,年仅42岁,他虽然没有亲自参加故乡的抗日救国,却把这一坚定信念留给他的乡亲,日本鬼子到了费县,为了不让鬼子占领兴圣寺,蹂躏百姓,当时的诸满区长邵泽秀,带领群众拆掉兴圣寺,千年古寺,毁于一炬,可怜焦土!

兴圣寺的毁灭虽然没有抵挡日本鬼子侵略的脚步,但却激起了民众抗日的热情,八年抗战,诸满人在共产党的领导下,和鬼子不懈地斗争,庄家男女老少齐上阵,夫人,儿子,侄子侄女,一家10个共产党员,有的奔赴前线,有的长期做地下工作,为革命做出了积极的贡献。人们在怀念兴圣寺的同时,也对庄达中和他的革命家庭表达深深的敬意。

-

安徽圣力酿酒有限公司

2025-09-20 22:12:18 查看详情

求购

求购