- 萧克

萧克

人物生平

早年经历

1907年7月14日,萧克出生于一个清贫的书香门第。幼年入私塾,读《四书》、《五经》;尔后,上高等小学,就读同善高小(后改同善中学)。

1923年,考入嘉禾甲种简习师范学校。

1925年冬,从本县甲种简易师范学校毕业后,只身前往广州。

1926年初,考入国民政府军事委员会宪兵教练所(该教练所后归并黄埔军校)。毕业后参加北伐战争,并随国民革命军征战江西、浙江等地。

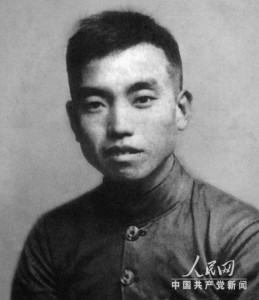

参加革命

萧克1927年初,萧克到国民革命军第十一军叶挺部任连政治指导员、连长。蒋介石叛变革命后,他投入武装反抗国民党反动派的斗争洪流。

萧克1927年初,萧克到国民革命军第十一军叶挺部任连政治指导员、连长。蒋介石叛变革命后,他投入武装反抗国民党反动派的斗争洪流。

1927年5月加入中国共产党。

1927年8月,萧克随叶挺部参加了南昌起义。起义军南下途中任71团4连连长。南昌起义军起义军在广东潮汕失败后回乡组织发展基层支部。

1928年初,在嘉禾县组织了中国共产党南区支部。

1928年1月任宜章县游击队长并后率一部宜章农军参加朱德、陈毅领导的湘南起义。

1929年初,红四军进军赣南、闽西,萧克任支队长、纵队参谋长。在宁都攻城战中,率部首先登上城墙。

1930年春,任红四军第3纵队司令员,率领部队进军江西、湖南。萧克利用打仗间隙,针对部队的具体情况,抓紧训练,使第3纵队成为红4军的主力之一。

1930年6月后历任红4军第3纵队司令员、第12师师长。

1931年7月,萧克调离第三纵队,任江西红一方面军独立第5师师长,率领部队英勇作战,有力地配合了红1方面军粉碎敌人的第三次“围剿”。

1932年10月,任湘赣苏区红8军军长。

萧克与朱德、贺龙、刘伯承、任弼时等在延安1934年1月,奉中央军委之令,率领部队北上破袭南浔铁路,在国民党军46个整团兵力围追堵截中,率部4000余人,纵横驰骋,历时两个月,行程1250余公里,在极其艰难的条件下,灵活作战,击溃国民党军6个团及许多保安团队,捣毁敌人无数碉堡和据点。回师湘赣苏区后,在沙市伏击歼灭国民党军一个旅,击溃国民党军4个团,并活捉国民党军旅长侯鹏飞,受到中央军委的传令嘉奖,并获二等红星奖章。

萧克与朱德、贺龙、刘伯承、任弼时等在延安1934年1月,奉中央军委之令,率领部队北上破袭南浔铁路,在国民党军46个整团兵力围追堵截中,率部4000余人,纵横驰骋,历时两个月,行程1250余公里,在极其艰难的条件下,灵活作战,击溃国民党军6个团及许多保安团队,捣毁敌人无数碉堡和据点。回师湘赣苏区后,在沙市伏击歼灭国民党军一个旅,击溃国民党军4个团,并活捉国民党军旅长侯鹏飞,受到中央军委的传令嘉奖,并获二等红星奖章。

1934年2月,当选为中华苏维埃共和国第二届中央执行委员会委员。

1934年7月,担任红六军团军团长,奉命率部先遣西征,为中央红军的战略转移开辟通道,拉开了中国工农红军万里长征的序幕。

1934年8月,率领部队从江西永新出发,经湖南、广西、贵州,在敌人近40个正规团的围追堵截中,穿越敌境2500余公里。

1934年10月与贺龙所率红2军团会合,尔后创建了湘鄂川黔革命根据地。并参与领导根据地的历次反“围剿”作战。

1934年11月中旬,在红2军团的配合下,率部设伏十万坪,歼国民党军两个旅,击溃国民党军一个旅和一个团,俘国民党军2000余人。在陈家河遭遇战中,指挥部队歼国民党军近一个旅,并击毙国民党军旅长李延龄。在桃子溪奔袭战中,部队仅用2个小时,歼灭国民党军人1个师部、1个旅部、1个山炮营和1个步兵团,活捉了国民党军师参谋长周植先。

1935年11月,从湖南桑植出发长征。与任弼时、贺龙、关向应等一起,率领部队声东击西横渡沣水沅江,直插湘中,突破了敌人的包围圈。而后挺进黔东,开辟了黔(西)、大(定)、毕(节)苏区。在将军山战役中,指挥若定,坚守阵地7天7夜,迟滞了敌人的进攻行动。还参与指挥了乌蒙山千里回旋战、宣咸城外反击战、普渡河遭遇战及六甲阻击战。

1936年7月,红二方面军成立,担任副总指挥。

1936年10月任红四方面军第三十一军军长。

1936年12月当选为中华苏维埃人民共和国中央革命军事委员会委员。带领部队爬雪山、过草地,为保存红军力量和实现一、二、四方面军胜利会师作出了重大贡献。

抗战时期

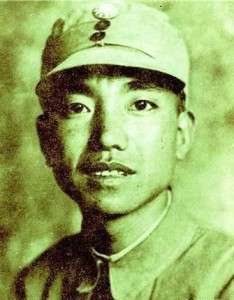

土地革命时期的萧克1937年8月任八路军第一二零师副师长,与贺龙、关向应一起挥师东渡黄河,出兵山西,创建晋西北抗日根据地,率部参加了忻口战役,组织指挥了收复河曲、保德、偏关等7座县城的战役。

土地革命时期的萧克1937年8月任八路军第一二零师副师长,与贺龙、关向应一起挥师东渡黄河,出兵山西,创建晋西北抗日根据地,率部参加了忻口战役,组织指挥了收复河曲、保德、偏关等7座县城的战役。

1939年2月,任八路军冀热察挺进军司令员、政治委员兼军政委员会书记,提出了“巩固平西抗日根据地,坚持冀东游击战争,发展平北新的游击根据地”的方针。

1940年1月,指挥部队反击敌人的“十路围攻”,经14天激战,歼灭日伪军800余人,击落飞机1架。在粉碎日伪军的“扫荡”战斗中,作战数百次,歼灭日伪军5500余人,巩固了平西根据地,开辟平北根据地,发展了冀东根据地,并向热河南部、辽宁西部地区发展,形成冀热察辽边大块革命根据地,为以后东北的解放创造了条件。

1942年2月,任晋察冀军区副司令员,协助聂荣臻坚持、发展和壮大晋察冀抗日根据地,指挥该地区的反“扫荡”战役,总结推广了冀中地区的地雷战、地道战等游击战争的战略战术。

1943年8月起,任中共中央晋察冀分局委员、晋察冀军区代司令员。1944年4月,他回到延安,参加整风运动和中国共产党第七次全国代表大会。

解放时期

1948年5月,萧克同志根据党中央关于办“大军校”的指示,参与创办了华北军政大学,兼任副校长。

1949年5月,调任第四野战军兼华中军区第一参谋长,参与指挥部队南下,横渡长江,进军中南。联络民主人士,组织策划河南张轸起义和湖南程潜、陈明仁起义,为武汉的顺利解放和湖南的和平解放作出了贡献。参与指挥第四野战军千里追歼,席卷中南、西南,先后进行了6次较大规模的战役,歼灭了中南地区国民党白崇禧集团和余汉谋诸部共43万人,解放了湘、鄂、赣、粤、桂等省和海南岛,消灭了国民党军在大陆上的残存主力。

建国时期

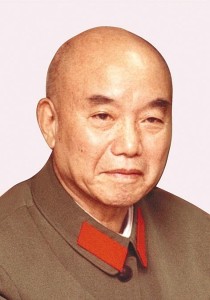

1955年被授予上将军衔的萧克将军1950年6月,萧克同志任中央人民政府人民革命军事委员会军事训练部部长。在组建军训部机关的同时,着重抓了筹建军事学院、组织编写军事条令和指导全军军事训练等主要工作。

1955年被授予上将军衔的萧克将军1950年6月,萧克同志任中央人民政府人民革命军事委员会军事训练部部长。在组建军训部机关的同时,着重抓了筹建军事学院、组织编写军事条令和指导全军军事训练等主要工作。

1954年11月,萧克同志任国防部副部长。1955年4月,萧克兼任解放军训练总监部副部长,负责全军的教育与训练。

1957年11月,任训练总监部部长。

1958年“反教条主义”运动中,萧克同志遭到错误批判,并被解除职务。

1959年9月,调任农垦部副部长,坚持原则,反对浮夸,纠正在橡胶种植工作中的冒进计划,先后主持制定了《国营农场工作条例》、《国营农场领导管理体制的决定》等40余项综合性和专业性规章,对加强和改善国营农场的管理起到了积极作用。

1955年被授予上将军衔,荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。

1957年任训练总监部部长、党委书记。

1969年冬,遭受错误批判,被下放到江西“五七”干校劳动“改造”。在逆境中,始终坚定信念,坚持学习,独立思考,不随波逐流,保持了共产党人的革命本色。

1972年5月,萧克同志被任命为中国人民解放军军政大学校长。重返军队院校领导岗位后,萧克夜以继日地投入工作,同其他校领导一起抵制“四人帮”的干扰破坏,狠抓领导班子、教员队伍和教材建设,全面整顿恢复了学校正规的教学工作秩序。

1977年,萧克任军事学院院长兼第1政治委员,中共中央军委委员。

1980年,萧克任国防部副部长兼军事学院院长、第一政治委员。

1980年8月至1983年6月萧克任政协全国委员会副主席。

1988年7月荣获一级红星功勋荣誉章。曾当选第一至三届国防委员会委员,政协第五届全国委员会副主席,中国第八届中央委员,第十届候补中央委员,第十一届中央委员。

1982、1987年当选为中央顾问委员会常务委员。

晚年经历

2008年10月24日,萧克同志因病在北京逝世,享年102岁。[3]

2008年11月2日,萧克同志遗体在北京八宝山革命公墓火化,江泽民、温家宝、贾庆林、李长春、习近平、李克强、贺国强等前往八宝山最后送别。[2][4]

荣誉成就

1934年活捉国民党军旅长侯鹏飞,受到中央军委的传令嘉奖,并获二等红星奖章。

1955年被授予上将军衔和一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。

1988年7月,被授予一级红星功勋荣誉章。

1988年获得茅盾文学奖荣誉奖。

主要作品

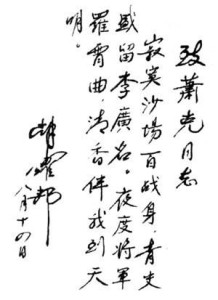

▲《浴血罗霄》出版后胡耀邦以七绝相赠著有《南昌起义》、《秋收起义》、《朱毛红军侧记》、《中华文化通志》、《萧克回忆录》、《萧克诗稿》、《浴血罗霄》等作品。其中,《浴血罗霄》获1988年茅盾文学奖荣誉奖终。1937年5月动笔到1939年10月萧克将军写出了长达40万字的小说初稿,书名暂定为《罗霄军》。在随后的四五年中,萧克先后做了三次大修改,多次小修改。

▲《浴血罗霄》出版后胡耀邦以七绝相赠著有《南昌起义》、《秋收起义》、《朱毛红军侧记》、《中华文化通志》、《萧克回忆录》、《萧克诗稿》、《浴血罗霄》等作品。其中,《浴血罗霄》获1988年茅盾文学奖荣誉奖终。1937年5月动笔到1939年10月萧克将军写出了长达40万字的小说初稿,书名暂定为《罗霄军》。在随后的四五年中,萧克先后做了三次大修改,多次小修改。

人物轶事

领导红军

萧克同志1934年8月,萧克等人接到找贺龙命令。萧克回忆,最大的问题是部队对地形不熟悉,没有地图,全靠找向导问路。当地的向导对五里以外的事情就不知道了。在旧州,他们遇到了外国传教士薄复礼和海曼。一个意外的收获是,在教堂,找到一张一平方米大的贵州地图。萧克马上把墙上的地图取下来,一看全是外国文字就找来稍懂外语的张子意和袁任远,说不是英文看不懂。萧克听说那个叫薄复礼的传教士会汉语,就让他把地图上的地名翻译成中文。薄复礼说是法文,在一盏煤油灯和一盏马灯的照明下,薄复礼说,萧克记,一直干了大半夜完成了翻译工作。直到这个时候,萧克才知道,他要去与贺龙会合的地点在什么位置。

萧克同志1934年8月,萧克等人接到找贺龙命令。萧克回忆,最大的问题是部队对地形不熟悉,没有地图,全靠找向导问路。当地的向导对五里以外的事情就不知道了。在旧州,他们遇到了外国传教士薄复礼和海曼。一个意外的收获是,在教堂,找到一张一平方米大的贵州地图。萧克马上把墙上的地图取下来,一看全是外国文字就找来稍懂外语的张子意和袁任远,说不是英文看不懂。萧克听说那个叫薄复礼的传教士会汉语,就让他把地图上的地名翻译成中文。薄复礼说是法文,在一盏煤油灯和一盏马灯的照明下,薄复礼说,萧克记,一直干了大半夜完成了翻译工作。直到这个时候,萧克才知道,他要去与贺龙会合的地点在什么位置。

1936年2月,二、六军团透过滇军防线,直趋滇东。这时,他们接到红军总司令部的来电,要他们北渡金沙江,与红四方面军会合,大举北进。萧克建议部队佯逼昆明,却突然西进。他们在丽江和石鼓等地出其不意地北渡金沙江。接着萧克又连翻了三座大雪山,经过了今日也是著名风景区的稻城。于1936年6月在理化与前来接他们的四方面军32军会合。7月5日,与四方面军大会师后的3天,在四川甘孜,红二、六军团接到中央军委电令组成红二方面军,贺龙为总指挥,任弼时为政委,年仅29岁的萧克为副总指挥。萧克成为红军历史上最年轻的方面军领导人。

炎黄春秋

萧克上将遗照戎马一生,素有儒将之称的萧克同志,晚年曾任军政大学校长、军事学院院长兼政委。离职后受中央军委委托主持编纂八路军史料丛书。他在党史、军史研究中力倡实事求是,反对人云亦云。他不管来头,不看风头,以历史见证人的身份纠正一些讹传,在军界学界传为美谈。

萧克上将遗照戎马一生,素有儒将之称的萧克同志,晚年曾任军政大学校长、军事学院院长兼政委。离职后受中央军委委托主持编纂八路军史料丛书。他在党史、军史研究中力倡实事求是,反对人云亦云。他不管来头,不看风头,以历史见证人的身份纠正一些讹传,在军界学界传为美谈。

1991年5月,时任中央顾问委员会常委的萧克将军参与发起的中华炎黄文化研究会,在北京宣告成立;7月,这个研究会主办的《炎黄春秋》创刊号正式出版。从此,《炎黄春秋》在执行会长(现为第一会长)萧克将军的直接领导和关怀下,走上了由初创、发展到逐渐成熟的过程。

中华炎黄文化研究会成立后,萧克将军就积极倡导创办一个高举爱国主义旗帜、弘扬中华民族优秀文化、以史为鉴、以史资治的刊物。他在关于创办《炎黄春秋》的申请报告上批示:“同意。最好快点办理。”熟知萧克将军经历和秉性的同志都知道这几个字的分量。1991年3月正式出版的审批手续完成后,当月通过《炎黄春秋杂志社试行方案》;4月1日全体工作人员在北京景山后街北京市少年宫院内集中办公。

萧克老将军最为关心的当然是刊物的方向,刊物的品格,刊物的质量。《炎黄春秋》以主要篇幅记述重要的历史人物和重大历史事件,萧老便把“求实存真”四个字看得格外重要。他很欣赏东汉哲学家王充的两句话:誉人不增其美,毁人不益其恶。换成他自己的话说,就是:写好人好事,要写得适当,不要再去涂粉;讲坏人,讲敌人,也不能讲过(头)。

十年耕耘的辛勤中,十年收获的欢乐里,都有着萧克老将军的身影。十年来,萧老对《炎黄春秋》的指导、支持、呵护,有的是直接的,有的是间接的,然而都是深刻的,久远的。[5]

开国儒将

萧克将军是我军为数不多的“儒将”,正如海伦·斯诺在《中国老一辈革命家自传》中所评价的那样:像周恩来、徐向前和毛泽东一样,萧克是中国人所称的“军人学者”的再世。

将军爱好书法,对书籍情有独钟,对文学创作也一直很有兴趣。早年为投身革命,寻找党组织,曾帮人铺纸磨墨,卖字为生,维持生计。参加革命后,在漫长的战争岁月中,无论是在运筹帷幄的指挥间隙,还是在关山飞渡的行军路上,看书、赋诗,兴致未减。最值得称道的,就是那本被著名作家夏衍称为“中国当代军事文学史中一部奇书”的《浴血罗霄》。这部奇书,诞生于抗日战争的烽火硝烟之中,出版于1988年建军节前夕,从完成初稿到出版,历时半个世纪。

万万没有想到的是,书稿在建国后却先后两次遭受严厉批判的厄运。一次是在1958年的所谓“反教条主义”运动期间,将军受到错误的批判和组织处理,书稿也成了“大毒草”,被印成铅字“供批判用”。一次是在“文化大革命”期间,随着批判的逐步升级,将军被指“宣扬战争恐怖主义”、“诬蔑劳动人民”,“为错误路线歌功颂德”,甚至“利用小说进行反党活动”等罪状。后来,将军诙谐地说,这个“供批判用”的小说在正式出版之前,就“出版”了两次,读者不少。“文化大革命”结束后,特别是党的十一届三中全会后,随着党在指导思想上的拨乱反正,这部久经磨难的《浴血罗霄》,终于在1988年建军节前夕由解放军文艺出版社出版。

1991年3月,《浴血罗霄》获第三届茅盾文学奖荣誉奖。这不仅是对这部作品本身的肯定,也是对这部小说成书的奇特经历的褒扬。胡耀邦读后赠将军七言诗一首:寂寞沙场百战身,青史盛留李广名。夜读将军罗霄曲,清香伴我到天明。[6]

人物评价

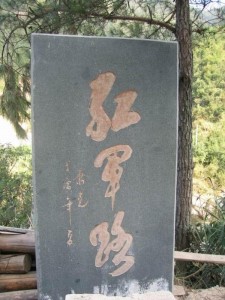

萧克将军题写的《红军路》萧克是一位战将。他参加过北伐战争和南昌起义,参与了创建井冈山根据地和保卫中央苏区的斗争。他是我军历史上最年轻的高级指挥员之一:25岁当军长;27岁率领红六军团先遣西征,拉开了万里长征的序幕;30岁率八路军包围北平,建立了敌后之敌后根据地;40岁参与了指挥第四野战军进军中南、直追穷寇,埋葬蒋家王朝,解放全中国的斗争。在长期的革命战争中,他曾经在朱德、彭德怀、陈毅的麾下工作;做过罗荣恒、徐向前、刘伯承的直接下级;担任过贺龙、聂荣臻、叶剑英的副手,曾经两次出任林彪的参谋长。

萧克将军题写的《红军路》萧克是一位战将。他参加过北伐战争和南昌起义,参与了创建井冈山根据地和保卫中央苏区的斗争。他是我军历史上最年轻的高级指挥员之一:25岁当军长;27岁率领红六军团先遣西征,拉开了万里长征的序幕;30岁率八路军包围北平,建立了敌后之敌后根据地;40岁参与了指挥第四野战军进军中南、直追穷寇,埋葬蒋家王朝,解放全中国的斗争。在长期的革命战争中,他曾经在朱德、彭德怀、陈毅的麾下工作;做过罗荣恒、徐向前、刘伯承的直接下级;担任过贺龙、聂荣臻、叶剑英的副手,曾经两次出任林彪的参谋长。

萧克是一位军事教育家。战争年代,他办教导队,担任过红军大学校长、华北军政大学的副校长,为革命战争和我军的发展壮大培养了人才。解放以后,他首任军训部长,继任训练总监部长;编写条令、创办军校,是我军院校正规化、现代化建设的开拓者。1972年后,他先后担任军政大学校长和军事学院院长。是他最先提出院校的工作要以教学为中心;是他率先倡导要把我军的初级指挥院校办成正规大学,把我军的干部培养成“既能治军又能治国”的军地两用人才。

萧克是一位作家。在枪林弹雨的战争年代,他写下一部长篇小说《浴血罗霄》。这部奇书,还未出版就被批过两次,50年后才得以出版,并获得茅盾文学奖。萧克是一位诗人,在戎马倥偬的日子里,他偷闲赋得许多动人的诗篇,记下了他的情感和思考,袒露了他的心路历程。萧克是一位书法家。他的书法笔走龙蛇,直抒胸臆,展示了他是军人又是诗人的个性。萧克还是一位统领文化军团的总指挥。他率领一百多位专家学者,历经8年,编写出一部史无前例的文化巨著———《中华文化通志》。(张国琦)[7]

求购

求购