- 急性化脓性胃炎

急性化脓性胃炎

疾病描述

急性化脓性胃炎(acute purulent gastritis)是胃壁细菌感染引起的化脓性病变,又称急性蜂窝织炎性胃炎。

疾病病因

(一)发病原因

化脓性胃炎是因为化脓菌侵犯胃壁所致。约70%的病原菌是溶血性链球菌,其次是金黄色葡萄球菌、肺炎球菌及大肠埃希杆菌。细菌侵入胃壁的途径可由:

1.因胃溃疡、慢性胃炎、胃憩室、胃癌、胃内异物等,使胃黏膜受损,咽下的致病菌直接由受损黏膜侵犯胃壁。

2.患败血症、细菌性心内膜炎、猩红热、骨髓炎等疾病时,致病菌通过血流进入胃壁。

3.在患胆囊炎、腹膜炎时,致病菌通过淋巴系统进入胃壁。饮酒、营养不良、年老体弱、低胃酸或无胃酸,常为此病的诱因。

(二)发病机制

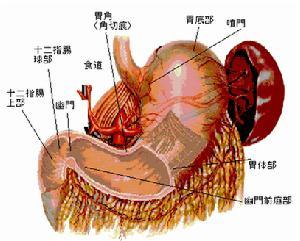

1.发病部位 化脓性损害以胃远端1/2为常见,亦可遍及全胃,但很少超过幽门或贲门,病变部位主要在黏膜下层,并向黏膜及浆膜侧扩散,有时可出现穿孔。

2.病理改变 根据病变范围有弥漫型和局限型两种。

(1)弥漫型:临床多见,胃壁暗红色,呈弥漫性增厚,挤压胃壁时可见脓液流出,但很少超过贲门或幽门,严重者可出现胃腔扩张,胃壁穿孔等。

(2)局限型:多在胃窦部形成局限性脓肿,肉眼观察,可见胃黏膜充血,可有糜烂,溃疡,坏死及出血,显微镜下可见黏膜下层及肌层间质中血管充血,胃壁布满纤维性网眼结构,其中含有脓液,并有大量白细胞浸润。[1]

病理生理

本病的化脓过程可遍及全胃,但很少超过贲门或幽门,最常见于胃远端的1/2。病变在胃黏膜下层。胃黏膜表面发红,可有溃疡、坏死、糜烂及出血。胃壁由于炎性肿胀而增厚变硬。切开胃壁可见有脓液流出。炎症可波及浆膜,甚至可出现胃壁穿孔。显微镜下可见黏膜下层有大量的白细胞浸润,亦可看到多数细菌,有出血、坏死及血栓形成。肌层亦有白细胞浸润。

症状体征

通常表现为急性上腹部疼痛,发冷,发热,腹痛较重,多不放射,坐位时疼痛减轻或缓解,为本病的特异症状,与胃穿孔有鉴别意义。常有恶心、呕吐,呕吐物常混有胆汁。亦可吐出脓血样物,虽不多见,但具有诊断价值。亦可有腹泻及呕血和便血。在严重病例,发病的早期即出现末梢循环衰竭现象,在几小时之内死亡。腹部检查,腹部较膨隆,上腹部有明显的压痛,如病变侵及腹膜,可发生肌紧张及反跳痛。肠鸣音早期亢进,以后则减弱或消失。

诊断检查

急性化脓性胃炎诊断:由于本病缺乏特异性症状体征,诊断颇为困难。

急性化脓性胃炎诊断:由于本病缺乏特异性症状体征,诊断颇为困难。

实验室检查:白细胞升高多在20000/mm3 左右,并有核左移现象,白细胞内可出现中毒颗粒。胃内容物涂片或培养多可找到致病菌。胃液分析胃酸多减少或消失。其他辅助检查:部分病人腹平片可发现胃扩张或局限性的肠胀气,个别病人可发现增厚的胃壁。因X 线钡剂检查可导致病人胃穿孔,故上消化造影者不多。少数病例上消化道造影可发现胃皱襞消失,胃张力低下,胃潴留及胃窦部僵直。

鉴别诊断

本病与溃疡病穿孔、急性胆囊炎及急性胰腺炎混淆。溃疡病穿孔一般发病很急,突然上腹部痛很快波及全腹,早期体温不高,腹肌紧张及全腹压痛,反跳痛显著,腹部透视多可发现膈下游离气体,以上几点可与本病鉴别。

急性胆囊炎虽有发冷、发热、上腹部痛,但腹肌紧张及压痛多局限上腹部,并且常伴有黄疸,而与本病有别。急性胰腺炎时,血,尿淀粉酶增高,亦与本病不同。

治疗方案

急性化脓性胃炎治疗成功的关键在于早期诊断。治疗措施主要包括应用适当足量的抗生素以控制感染,纠正休克,水与电解质紊乱,以及一般支持疗法等。外科治疗包括胃蜂窝织炎的引流术或部分胃切除术(切除病变)。

预防预后

预后:本病由于诊断困难,病人往往不能得到及时治疗,因此病死率颇高。近年来由于抗生素的应用,纠正休克,水和电解质紊乱治疗的改进,以及积极采用外科手术治疗。病死率已由原来的92%下降到33%。

预防:积极有效的治疗胃溃疡、慢性胃炎、胃憩室、胆囊炎、腹膜炎及败血症等疾病是预防本病的关键。

并发症状

本病并发腹膜炎者并不少见,亦有并发心包炎者。

流行病学

-

460长续航版4月15日上市 提升智能与便捷性

2025-09-21 13:04:24 查看详情 -

定位紧凑级轿车/内上市 提升智能与便捷性

2025-09-21 13:04:24 查看详情 -

V将于6月上市 提升智能与便捷性

2025-09-21 13:04:24 查看详情 -

菱智M5EV长续航版上市 提升智能与便捷性

2025-09-21 13:04:24 查看详情 -

长安福特锐际两驱版本4月17日上市 提升智能与便捷性

2025-09-21 13:04:24 查看详情 -

雪铁龙全新C4正式亮相 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-21 13:04:24 查看详情 -

雪铁龙C3L正式亮相 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-21 13:04:24 查看详情 -

雪铁龙全新C3L官图泄露 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-21 13:04:24 查看详情 -

郎朗喜提沃尔沃XC90 展示可持续性环保材料

2025-09-21 13:04:24 查看详情 -

沃尔沃宣布将推纯电MPV 展示可持续性环保材料

2025-09-21 13:04:24 查看详情

求购

求购