- 邺城

邺城

历史沿革

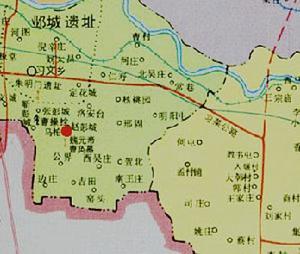

古 邺城遗址主体在今河北省 临漳县境内,位于县城西南20公里的 香菜营乡邺镇村、习文乡一带,南距 安阳市中心18公里,北距邯郸市40余公里。  邺城始筑于春秋齐桓公时, 曹魏、 后赵、 冉魏、 前燕、 东魏、 北齐先后以此为都。邺城遗址范围包括今河北 临漳县西(邺北城、邺南城遗址等)、河南安阳市北郊( 曹操高陵等)一带。

邺城始筑于春秋齐桓公时, 曹魏、 后赵、 冉魏、 前燕、 东魏、 北齐先后以此为都。邺城遗址范围包括今河北 临漳县西(邺北城、邺南城遗址等)、河南安阳市北郊( 曹操高陵等)一带。

邺本有二城。邺北城为曹魏在旧城基础上扩建,东西七里,南北五里,北临漳水,城西北隅自北而南有 冰井台、 铜雀台、 金虎台三台,即今河北 临漳县西南香菜营乡邺镇、三台村以东 邺城遗址。邺南城兴建於东魏初年,东西六里,南北八里六十步,较北城大,在今漳河南北两岸(今 临漳县境内,右侧地图虚线范围为邺北城与邺南城遗址均在 临漳县)。

曹丕代汉建魏后定都 洛阳,魏以洛阳为京师, 长安、 谯、 许昌、 邺城、 洛阳为“ 五都”,足见邺之重要。

邺城作为 魏晋、南北朝的六朝古都,在中国城市建筑史上占有辉煌地位,堪称中国城市建筑的典范。全城强调中轴安排,王宫、街道整齐对称,结构严谨,分区明显,这种布局方式承前启后,影响深远。特别是它对后来的长安、洛阳、北京城的兴建乃至日本的宫廷建筑,都有着很大借鉴和参考价值。

公元580年以前的邺城

“邺”之名始于黄帝之孙颛顼孙女女修之子大业始居地(今 临漳县香菜营乡邺镇一带。邺,业之居住地之意。),距今4000余年。在唐尧、虞舜及夏时属 冀州,商属畿内名相,西周属卫,春秋属晋。

齐桓公始筑邺城,战国属魏,魏文侯以邺城作为陪都。

秦并天下后,邺属 邯郸郡。

西汉汉高祖置邺县(公元前201年),汉魏南北朝时期都设置有 邺县,而且治所一直在 邺城。两汉三国时期的邺县含今 临漳县南部和 安阳县北半部。据《后汉书·郡国志》记载,东汉时,邺县曾扩大至今河北省 磁县。北魏中期,邺县又扩大到今 林州市。东魏天平初年(公元534年),把荡阴、安阳划入邺县,治所在邺城(北周治所东迁)。这时的邺城两县都很大。北齐的设置与前朝相同,《北齐书·路去病传》曾有“邺、临漳、成安三县同治邺城”的记载。

东汉末年,(公元204年) 曹操击败袁绍进占邺城( 临漳县邺北城),营建邺都,邺城自此成为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐六朝都城,所以临漳有“三国故地,六朝古都”之美誉。

西晋建兴二年(公元314年)为避愍帝 司马邺讳易名,因北临 漳河而得名“ 临漳”。后北魏重新置邺县,属相州魏郡(隋之前相州治所均在古邺城)。东魏又置临漳县。北齐、北周至隋,分置邺县,临漳县,隶属相州。

十六国时,后赵石虎将 都城从襄国(今河北 邢台西南)迁至邺城(今 临漳县境内邺北城),改太守为魏尹。

邺城此后汉人 冉闵建立魏国,亦都於此。前燕慕容灭冉魏,初都於蓟(今 北京),后亦迁都於邺。前秦苻坚曾以 王猛为冀州牧,居邺。 北魏孝文帝立相州,以邺为州治。东魏天平元年(534),高欢入洛阳,立孝敬帝,迁都於邺,并荡阴入邺县,长乐入临漳县。北齐亦建都於此,改魏尹为清都尹。

邺城此后汉人 冉闵建立魏国,亦都於此。前燕慕容灭冉魏,初都於蓟(今 北京),后亦迁都於邺。前秦苻坚曾以 王猛为冀州牧,居邺。 北魏孝文帝立相州,以邺为州治。东魏天平元年(534),高欢入洛阳,立孝敬帝,迁都於邺,并荡阴入邺县,长乐入临漳县。北齐亦建都於此,改魏尹为清都尹。

北周武帝 建德六年(577),灭北齐,改邺为相州魏郡治所。 周静帝大象二年(580),大丞相 杨坚企图代周之际,相州总管 尉迟迥从邺起兵讨伐,失败,于是 杨坚下令拆毁古邺城,一代名都成为废墟。下令所有邺城百姓连同相州、魏郡、邺县三级政府一律迁到18公里外的安阳城,而那些曾经参与修建古邺城的匠人,则被抓去修建长安城, 安阳亦称邺。

从东汉末年起,邺城历经两晋十六国、南北朝时期,建都达126年。是后赵皇帝石虎让名都邺城奢侈发展到空前的高峰。

公元580年以后的邺城

北周大象二年(公元580年),隋公兼丞相杨坚镇压了对自己不服的相州(治所 邺城)总管尉迟迥,为了防止河北反杨势力死灰复燃,遂下令火焚邺城,一代名都成为废墟。相州、魏郡和邺县及大部分居民一并南迁至安阳城,于邺城旧址置灵芝县。此时安阳代替邺城成为这一地区的政治、经济和文化中心。原旧邺县地划入安阳县,同时安阳县更名为邺县。

隋开皇十年(590年)邺与安阳各复旧名(《隋书》卷30《地理志》中记载)。邺县治故邺都(今河北临漳境内)大慈寺。

唐贞观八年(634年)筑小城,为邺县治所(《旧唐书》卷39《地理志》)。

北宋熙宁六年(1073年),改邺县为镇,邺县地并入 临漳县,县名迄今未变。邺县终于废为邺镇(今 临漳县邺镇)。

邺的 相州地位被 安阳所取代,邺县地位被 临漳县所取代。

邺镇和临漳金属彰德卫,元属彰德路,明属 彰德府,治所均在今安阳古城。明洪武十八年(1385年)临漳县城毁于漳水。洪武二十七年(1394年),县治移至理王村(今临漳县城,距离邺城遗址20公里处)。民国初年,隶属河南河北道,道治在卫辉;民国13年废道,直属河南省。中华人民共和国成立后,属邯郸专署。1958年并入磁县,1961年复置临漳县。1993年后归邯郸市辖。

邺县治所历史上在 崇义村,崇义村位于安阳古城的东北隅,洹河南岸。在1954年之前,原为邺县政府所在地,1954年,邺县合并到安阳县之后,隶属于安阳县的白壁镇,现区划为安阳新区管辖。

因邺县、魏郡、相州长期治邺城,在人们的心目中便形成了一种习惯认识,即它们的治所就叫邺城,又因古邺城已不复存在,特别是邺县移治安阳后, 安阳城自然就成了新的 邺城。隋唐以后的邺、邺城、邺下、邺中都是指的安阳城,如李白《邺中赠王大》中的“邺中”及杜甫《石壕吏》诗中“三男邺城戍”等。又史载称, 安阳是 邺城的 后身和继承者,杨坚毁邺城,不仅移相州,邺县的州县治所于安阳,且移其人民于安阳,故邺之后身乃安阳而非临漳;若以地名沿袭而言,唐宋人所谓邺,辄指安阳。安阳于唐宋时,或为 相州州治,或为邺郡郡治。古邺城隋以后至宋熙宁以前为邺县县治,而邺县乃相州邺郡属县。宋熙宁中废邺县入临漳,然临漳仍为相州属县:金升相州为彰德府,元、明、清因之,民国仍隶属河南, 临漳之改隶河北在解放后,为时不长。

殷都废而 邺都起,邺都衰而 相州继,相州改而 彰德立,古都文明的薪火,在安阳这片土地上传承不断,安阳成为“ 七朝古都”。

城市沿革

临漳和 安阳均古属邺地。三国两晋南北朝时期,邺城作为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐六朝都城,居于中国北方政治、经济、文化、军事中心长达四个世纪之久,创造了辉煌灿烂的历史文化,使临漳享有”三国故地““六朝古都”之美誉。

据史料记载, 安阳早期的另一个称谓是“ 邺”或“邺下”,“邺”或“邺下”出现的时间比“安阳”之名还早。安阳与邺城,是安阳不同时期的两个称谓,实指同一处地方 。自公元前11世纪商王国灭亡之后,1500年前,这里再度崛起,成为中国政治、经济、文化的中心。从东汉末年算起,历经两晋十六国、南北朝时期,先后有曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐等6个王朝在这里建都,后赵皇帝石虎让名都邺城奢侈发展到空前的高峰。公元580年,旧邺城(今河北省 临漳县境内)被毁,当时的相州、魏郡、邺县包括当地居民南迁至安阳城,安阳亦称邺。

邺城初建于春秋时期,相传为齐桓公所筑。公元前439年, 魏文侯封邺,把邺城当作魏国的 陪都。此后,邺城一步步成为侯都、王都、 国都。 战国时, 西门豹为邺令。他治河投巫的故事,几乎妇孺皆知。曹魏时建北邺城(今 临漳县邺北城),东西长7里,南北长5里,外城有7个门,内城有4个门。 曹操还以城墙为基础,建筑了著名的三台,即 金凤台、 铜雀台、冰井台。曹操和他的儿子们在这里宴饮赋诗,造就了著名的 三曹七子,为后世留下了“建安风骨”的美誉,是为中国文学史上的一段佳话。

东魏建南邺城,东西长6里,南北长8里18步。增修了许多奢华建筑,如太极殿、昭阳殿、 仙都苑等。

那个唱着“天苍苍、野茫茫”的东魏主 高欢,不仅在这里兴建楼台庙宇,还在这里安置了能自己演奏器乐的机器人,留下不朽的美谈。这一时期, 统治者特别崇尚佛教,不惜动用大批力量修建佛教 石窟寺,为我们留下了许多不朽的文物名胜,如 灵泉寺、万佛沟、北齐石窟、 响堂山石窟、洪谷寺 风景区等,其中一些景点与著名的 少林寺有着千丝万屡的因缘。

汉献帝建安时,曹操据守邺城(今 临漳县邺北城),招揽文士。汉末建安年间,天下的权柄已操在曹操手中。曹氏父子喜好文学,奖励风雅。凭借着优胜的政治地位和非凡的文学素养,对当时的文坛产生强烈的凝聚力。那些因社会动乱而被迫流亡于各地的文人学士,先后游息于曹氏的根据地邺城 铜雀台,环绕于曹氏周围,连舆游宴,吟咏诗文,抒写悯时伤乱、救世济民的悠悠心曲和烈烈壮怀,掀起了中国文学史上文人创作的第一个高潮,形成一个彬彬之盛的邺下文人集团。所以 临漳县与 安阳也称为 邺下 。

据临漳县志记载,今临漳一带,在唐尧、虞舜及夏时属冀州,商属畿内名相,西周属卫,春秋属晋。齐桓公(公元前685年—前643年)始筑邺城。战国属魏。秦并天下后,邺属邯郸郡。西汉属魏郡,汉高祖始置邺县,魏郡理于此。东汉至三国时期仍属魏郡,郡治理于邺县。西晋属魏郡,建兴二年(314年),为避愍帝司马邺讳易名 临漳,因地临漳河而得名,这是命 临漳县为县名之始 。

北魏置邺县,属相州魏郡。东魏置临漳县。北齐、北周至隋,分置邺县,临漳县,隶属相州。唐宋时邺县和临漳县属相州邺郡。宋神宗熙宁六年(1073年),改邺县为镇,邺县地并入临漳县,属于相州(今 安阳市)管辖。金属彰德卫,元属彰德路,明属彰德府,治所均在今安阳古城。明洪武十八年(1385年)临漳县城毁于漳水。洪武二十七年(1394年),县治移至理王村(今临漳县城,距离邺城遗址20公里处)。民国初年,隶属河南河北道,道治在卫辉;民国13年废道,直属河南省。中华人民共和国成立后,属邯郸专署。1958年并入磁县,1961年复置临漳县。1993年后归邯郸市辖。

邺下是如今安阳市的代称。这缘于从北周末与隋初以来邺县、魏郡、相州长期治邺城, 在人们心目中形成的一种习惯认识,认为它们的治所就叫邺城,于是安阳始称为邺。清安阳人王槐一刊《邺下四子诗》等皆称安阳为邺、邺城、邺郡;至民国, 在如今的安阳城内,仍有一个名叫“古邺斋”的老字号文具店,从其店名上自然会让人联想到邺城与安阳偶称两名、实属一地的关系。

隋开皇三年(583年)相州改称魏郡,至隋末又改魏郡为邺郡。邺郡治所在安阳,更增强了安阳称邺的力度。宋代相州又称为邺郡,相州是正名,邺郡是赐名,那时每个府州都有一个赐名,以备封爵。宋以后,安阳没有了赐名,但邺、邺城、邺郡已成了 安阳城或 彰德府的别名或雅称,这是一种习惯上的称谓。加之古邺县已废,安阳已完全继承了邺这个名称。例如,明代 崔铣著《彰德府志》又别称为《邺乘》,这里的邺即指彰德府。明 谢榛有《邺下秋怀》诗,清安阳人 王槐一刊《邺下四子诗》等皆称安阳为邺、邺城、邺郡。自民国,安阳仍以邺相称。清末至民国初年安阳有《邺华日报》(安阳人 王幼侨创于宣统三年),后有《邺声报》。民国7年(1918年)安阳 鼓楼上题有“邺下壮观”匾额。1945年 抗日战争胜利后,在安阳城内东设新邺镇,西设古相镇;城外东设邺东乡,西设邺西乡。

1947年四月中旬, 中共晋冀鲁豫中央局和边区政府决定,以平汉铁路以东、漳河之南、洹河南流线以西,设立邺县。当时所以取邺县这个名字,就是考虑到安阳一带本称邺,是古邺地。直到1949年3月, 第四野战军南下路过安阳时,邺县驻地才向安阳城边移动。后平原省撤销 ,原邺县随之撤销,属地划给今河南省安阳市安阳县京广铁路以东区域。中华人民共和国成立后,邺县政府迁至崇义,1953年又迁驻白璧集。1954年9月,安阳、邺县合并为安阳县,属河南省安阳专区,县政府迁驻安阳市城区二道街,后移今解放大道。从以上邺城、邺县、邺郡的设置和沿革可以清晰地了解安阳称邺的历史。

殷邺一体

对于历史上两古邺城(河北省 临漳县的旧邺城和河南省今 安阳旧城,即新邺城)的关系,学者认为二者具有延续性与继承性。其地缘因素为殷邺一体或者说殷邺不分,具有深厚的历史渊源和密切的现实联系。 [4]

殷与邺,同位于太行山东麓漳洹冲积扇上,地域紧密相连。历史上,曾长期处在一个行政区域之内。它们的关系,如同关中平原的丰、镐、咸阳、长安一样,一脉相承,密不可分。讲安阳的历史,就应该包括殷和邺的历史。

殷商时期,殷墟为国都(约公元前1378~前1106年)。至帝辛(纣王)时,疆域范围,东到大海,西达陕西省西部,南至长江以南,东北到辽宁,已是当时世界上的大国,邺地,相去殷都(今安阳市区小屯)20公里,为殷商王朝都畿地。武王灭纣,封武庚守殷祀,邺处武庚之殷地。

学者陈梦家曾指出: “邺上司马。《路史》以为上甲居, 今河南汤阴境。但所谓上司马和商之墓地似乎即今安阳小屯, 今小屯对岸有大小司空村⋯⋯邺若为大甲所居, 则邺即殷。” [5]

至战国,魏文侯七年(公元前439年),曾一度定都于邺,以西门豹为邺令。秦统一六国后,始置安阳县。迄西汉初(公元前205年),省安阳县入汤阴县。时汤阴县属魏郡(西汉高祖十二年,公元前195年置),治邺县。从魏文侯七年至西汉高祖十二年(公元前439年至公元前195年),邺领殷(安阳)。  邺城

邺城

东汉建安九年(204年)至黄初元年(220年),曹魏曾定都邺。十六国时期 (335年至370年),后赵、冉魏、前燕,定都于邺。北朝,从534年至577年,东魏、北齐,定都于邺。

在邺为都城时期,殷地(安阳)均属魏郡、邺县管辖,实际上,是邺含殷。

北周大象二年(580年),杨坚焚邺城,徙相州、魏郡、邺县于邺南20公里之安阳城,邺失去当年的领导地位,政治中心移至安阳(殷)。隋开皇三年(583年)罢魏郡,邺县为相州附廓。隋开皇十年(590年),邺县迁回故邺城。唐贞观八年(634年)在故邺城西50步,筑小城为邺县治,结束了杨坚焚邺城后,邺县长期无固定治所的局面,然自此以后,相州治安阳(殷),邺为其属县。此为唐一代常制。

北宋熙宁五年(1072年),天章阁待制曾孝宽,察访(黄)河北,奏废邺县为镇,从此邺县降为镇。邺县西部、中部、南部入安阳,唯东部古邺城及其近处入临漳。于是,西起清凉山,沿今安阳县北岭之南,经彪涧之南,东至韩陵山北,此线以北,原邺县西、中南部,尽入安阳县。此后,无邺县者,近900年。

金明昌三年(1192年),升相州为彰德府,府治安阳。金沿袭宋制,划相州为河北西路。元,改为彰德路,属中书省。明初,复为彰德府,改属河南布政使司。时彰德府下领安阳、临漳、汤阴、林县、武安、涉县、磁州,共6县1州。邺城故地,位于临漳境内,属彰德府辖。

清承明制,彰德府仍辖6县1州。雍正年间,划出磁州,割内黄来属。清末,彰德府属彰卫怀道,府治安阳,下领安阳、汤阴、林县、涉县、武安、临漳、内黄7县,邺属彰德府管辖。

及至近代,1912年1月,民国成立。1913年3月,全国废府州,存道县。废彰德府,存安阳县。原彰德府所辖7县,隶河南省豫北道(原彰卫怀道)。翌年,隶河北道。1932年8月,国民党南京政府在省下分区,设置行政督察专员及办事机构——行政督察专员公署。10月,安阳为河南省第三区行政督察专员公署治所,共领11县,即安阳、临漳、武安、涉县、林县、汤阴、内黄、汲县、滑县、 浚县、淇县。

1937年,抗日战争爆发。同年11月,安阳为日军侵占。国民党河南省第三区行政督察专员公署先后迁往水冶、济源、林县、滑县、延津等地。1945年抗日战争胜利后,国民党为夺取胜利果实,河南省第三区行政督察专员公署又抢占安阳城。其所领县,仍为原来的11县(含临漳),直至1949年5月6日安阳城解放。

从北周大象二年(580年)至1949年5月6日安阳城解放的1369年间,临漳一直为治所设在安阳的相州、彰德府(金称河北西路,元为彰德路,民初一度称彰卫怀道)管辖,故邺城为临漳县属地,亦属安阳管辖。由此可看出,殷( 安阳)邺,实乃一体。

建筑特征

南北二城

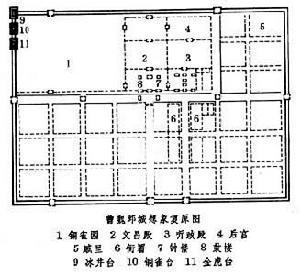

据 文献记载,邺城平面呈 长方形,东西长7里,南北宽5里。有两重 城垣: 郭城和 宫城。  邺城 郭城有7座城门(南面3座,东、西各1座,北面2座);城中有一条东西干道连通东、西两城门,将全城分成南北两部分。干道以北地区为统治阶层所用地区,正中为宫城,内有举行典仪用的 建筑和 广场。宫城以东为 宫殿、 官署。 官署东为戚里,是 王室、 贵族的居住地区。 宫城以西为禁苑──铜雀园,其中有 粮仓、 武器库和 马厩;园西北隅凭借城墙加高筑成 铜雀、 金虎、 冰井等三台,平时供游览和检阅城外军 马演习之用,战时作为城防要塞。东西干道以南为一般居住区,划分为若干坊里;3条南北向干道分别通向南面3座城门,中轴线大道 北通宫城的北门── 端门。城的东门外为对外交往和设市之地;迎宾馆──建安驿设于此。 邺城的西门外有大片皇家苑圃和水面, 曹操曾在此操练 水军。为供城市用水,引 漳河水从 铜雀三台下流入宫禁地区,一部分河水分流至坊里区,从东门附近流出城外。

邺城 郭城有7座城门(南面3座,东、西各1座,北面2座);城中有一条东西干道连通东、西两城门,将全城分成南北两部分。干道以北地区为统治阶层所用地区,正中为宫城,内有举行典仪用的 建筑和 广场。宫城以东为 宫殿、 官署。 官署东为戚里,是 王室、 贵族的居住地区。 宫城以西为禁苑──铜雀园,其中有 粮仓、 武器库和 马厩;园西北隅凭借城墙加高筑成 铜雀、 金虎、 冰井等三台,平时供游览和检阅城外军 马演习之用,战时作为城防要塞。东西干道以南为一般居住区,划分为若干坊里;3条南北向干道分别通向南面3座城门,中轴线大道 北通宫城的北门── 端门。城的东门外为对外交往和设市之地;迎宾馆──建安驿设于此。 邺城的西门外有大片皇家苑圃和水面, 曹操曾在此操练 水军。为供城市用水,引 漳河水从 铜雀三台下流入宫禁地区,一部分河水分流至坊里区,从东门附近流出城外。

邺城的主要 宫殿毁于 西晋末年。 公元334年后赵石虎迁都邺城时,沿用曹魏时的布局重建。 公元6世纪北齐在城南增建新城,史称 邺南城,比北城更大更奢华。

北方佛都

十六国时期,各国起兵混战。公元335年,后赵石虎迁都邺城后,西域沙门佛图澄到邺都弘扬佛法,佛图澄“诵经数百万言,善解文义。虽未读此土儒史,而与诸学士论辩疑滞,皆暗若符契,无能屈者”(《高僧传·佛图澄传》)。中国北方各民族区域的佛教即源于佛图澄于后赵的传播,因而可以说安阳一带是佛教中国化的一个重要源头之地。后赵全国大建寺庙,遍及各地,百姓也纷纷剃度出家学佛。据慧皎《高僧传》记载,佛图澄“前后门徒几且一万。所历州郡,兴立佛寺八百九十三所”。佛图澄以神异著称,其受业门徒有数百,前后弟子近万人。后赵建武十四年(公元348年),佛图澄117岁终于邺地,仅随葬有一钵一杖,被埋葬在漳河北岸紫陌附近。继高僧佛图澄之后,最有影响的是他的著名大弟子释道安成为了全国佛教道场的一位重要核心人物。道安法师通经明理,精研佛经,在邺地安阳一带弘扬佛教,传授弟子,译经说法,具有极高的声望。以后道安法师又带领众多弟子到中国南方各地弘法授徒,使这一时期的佛教活动在全国更加普及和兴盛。后赵邺地的佛教传播在中国佛教文化史上占有重要的地位。

南北朝与隋唐时期,中原地区的佛教活动达到了历史上的顶峰,民间武术更是盛极一时,外来的佛教思想逐渐融合在汉民族文化中。历史上的邺下一带(今河南安阳一带),随着少数民族逐鹿中原,在游牧民族与农耕民族不断争夺中,显示出各民族文化之间的融汇与统一,促进和丰富了邺都武术活动朝着多样化发展。北朝时期在邺下建造寺院有4000多所,出家僧尼近8万人,全境寺院多达4万所,住寺僧尼有200万人。这一时期一个突出的社会特征,就是既信奉佛教又喜尚与佛教戒规不相容的习武活动广泛流行。佛教在传入中原之前,中华武术早已兴盛于民间各地。邺都曾以著名的西门豹治邺而家喻户晓,又以曹操营建的“铜雀三台”而闻名于世。邺都成为大分裂与大融合的政治、军事、经济、文化的中心,这一时期又是各族人民尚武之风传播交流的一次大普及。寺院武术活动要受到社会生活的制约,特别是政治生活的制约,有着浓厚中华传统文化特色的寺院武功是以僧人强体防身、保护寺院财产而逐渐形成的。

遗址规模

邺城遗址位于临漳县邺镇一带。根据考古勘探确认:位置分邺北城和邺南城两大部分。[6]

邺城遗址的邺北城先后成为曹魏、后赵、冉魏、前燕的都城。534年东魏自洛阳迁都邺城,其后始建新城为邺南城,邺南城为东魏、北齐两朝的都城。

大体呈日字形。邺北城为曹魏时期的城市布局,为曹操主持建设。北城东西七华里,南北五华里,外城共设七个门,南面三个分别为广阳门、永阳门和凤阳门,北面两个分别是广德门和厩门,东西各一个门,分别是建春门和金明门。

二城规划严整,布局合理,在中国城市建筑史上起到了承前启后的作用,是中国屈指可数的名城。但因邺城屡经漳河冲决,著名的“三台”,金凤台、铜雀台有部分基址,而距今1800余年的冰井台,在中科院和省考古队2011年对邺城遗址抢救性保护工程中,发现了藏煤遗存,为《中国煤炭史》中记载“中国曹魏冰井台是贮藏煤炭最早的地方”提供了实证。 [6]

2022年邺城国家考古遗址公园立项以来,临漳县围绕三台-广德门-博物馆区域、邺南城宫城区、南郊寺院与礼制建筑区三区,广德门-三台、邺南城宫城区-朱明门-核桃园北朝佛寺两线开展工作,实施核桃园北朝佛寺遗址保护展示、邺城遗址环境整治项目、朱明门遗址保护展示、邺南城宫城区206号建筑遗址保护展示等多个保护展示项目。对金凤台、铜雀台台基的四至范围、长明沟与三台以及城市的关系、西城墙与三台之间的衔接关系等地下已探明部分做了地面标识展示,完成三台模型、农耕场景、操练水军地雕、螭首、邺城文化广场、云纹瓦当等多个展示节点。随着邺城国家考古遗址公园建设的逐步推进,邺城遗址面貌已初现雏形。

北邺城

邺城三台遗址

北邺城(今河北临漳境内)东西7里,南北5里,周设6门。实际勘测结果为东西2400米,南北1700米,规模略小于文献记载。一条连接建春门和金明门的东西大街将邺北城划分为南北两个区域。北部中央为宫殿区。西为禁苑铜雀苑,又称铜爵苑,铜雀苑既是游园,也是建安(邺下)文人的重要活动场所。曹操在铜雀(爵)苑西侧的西城墙上修筑了三座高大的台榭,由南向北依次是金虎(凤)台、铜雀台、冰井台。[7] 三台均为曹操规划修建,是中国古代台式建筑的巅峰之作。内设马厩、武库。宫殿东面为贵族聚居区戚里及衙署。城南部为居民区、商业区和手工业区。

穿过邺北城中间的这条河称为长明沟,是引漳水而通往城内,是邺北城主要的用水来源。曹魏时期,漳河在邺北城城外北面流过。因漳水泛滥与改道,临漳县内邺城遗址遭到严重破坏,今地面所存,仅金虎台、铜雀台等部分残基以及瓦当、青石螭首等遗物。邺城西北,为东魏、北齐陵墓区。

被南北向道路分割成长寿、吉阳、永平、思忠四里。北邺城规划整齐,交通便利,对北朝、隋唐都城的建设产生过深刻影响。

邺北城布局前承秦汉,后启隋唐,它中轴对称制度、单一宫城布局、明确功能分区的设计理念,在中国古代都城规划史影响深远。后来的邺南城、隋唐时期的长安城、洛阳城,元明清时期的北京城均沿袭于此,日本奈良的平城京也是仿邺城建造而成。

南邺城

南邺城东西6里,南北8里60步。实测东西2800米,南北3460米,城垣迂曲,墙外有护壕。宫城设在城北部中央,宫北有后苑。居民区分设里坊。正南门朱明门已经发掘,为三门道,门南侧有方形阙楼夯基。

东魏时期,邺南城在邺北城的基础之上续建而成。南城紧靠邺北城,二者合二为一,共用一墙,北城南墙即南城北墙,邺南城的北门就是邺北城的南门。

主要景点

遗址沙盘

2012年8月16日开馆的河北邯郸邺城博物馆,首次展示了邺城遗址1:600沙盘。邺城遗址原貌首次以实物形式展露在世人面前。

沙盘是根据历史文献资料和邺城考古队近30年的考古勘探成果制作,展现了当时邺城内廓城的全貌以及部分外廓城,沙盘总面积约600平方米。

邺城博物馆

邯郸市临漳县邺城博物馆是该县邺北城考古遗址公园建设项目的一部分,该项目总投资65亿元。2009年8月11日,邺城博物馆奠基兴建。2011年1月,博物馆主体建设完工。

邺城博物馆(21张)邺城博物馆址选定在邺城遗址保护范围以外、邺北城中轴线的北延长线上,距离邺北城的北城墙基址约380米处。

邺城博物馆采用汉代建筑风格,占地65亩,建筑面积5228平方米。此次博物馆共展出陶器、瓷器等各类珍贵文物300件(组)。

博物馆大门外的人面瓦当照壁墙为该馆的标志性建筑,上面的造型是仿造邺城遗址出土的前燕时期半人面瓦饰件以约1:50等比放大建成。博物馆主馆的外形是依据邺南城的正南门朱明门的意象而建,东西长65米,南北宽50米,面积约为邺北城的千分之一,由城楼、城门和城墙共同组成。博物馆中间门洞是参考有关文献记载及邺城考古队在邺南城朱明门遗址发掘现场情况而仿制。

主馆主要包括6个展厅,展示了邺城各个历史时期的时代面貌,包括曹魏邺城、东魏北齐邺城等。其中第五展厅是该馆一大特色,是专门的佛造像展厅,名字为“中国北方佛都—六世纪邺城佛教”。

保护研究

1976年开始,经过多年的钻探,基本弄清了邺南城的范围。邺南城的西墙,自邺镇对岸起,经河图至东义城村东北,然后向东,经张彭城村北,至洛鞍台,然后拐向北,经仁行村西,刘太昌村东,至漳河南岸。土筑的城墙夯打十分结实。西城墙,三个城门,门道宽25米左右。

邺北城只剩三台遗迹,根据《水经注·浊漳水》记:“邺城之西北有三台,皆因城为基。”“其城东西七里,南北五里,饰裱以砖。”1996年和2001年的考古发掘中,在邺北城的南墙(位于现漳河河道北)下,发现了一处砖券的地下秘密通道,推测或是通往水路的水门,或是军事设施。

1983年,中国社科院邺城考古队进驻临漳,经过持续勘探、发掘并揭露出宫城、建筑基址、城墙、城门、护城河、道路、渠道等丰富的城市元素,为研究中国古代城市规划、城市可持续发展,提供了珍贵的实物资料。经考古发掘的遗迹和遗物,其科学性、艺术性、完整性具有无可替代的地位,是研究、展示邺城遗址的重要基础。先后出土并征集文物7000余件,其中与佛教有关的占多数。2002年考古发掘的北朝佛寺塔基,是中国发现的唯一一处东魏、北齐佛寺方形木塔遗迹,是迄今确认的中国乃至东亚同类佛塔建筑的最早实物资料,对邺南城外廓城的寻找也具有重要意义,这项考古收获被评为当年全国十大考古新发现之一。 [6]

从2015年开始的考古勘探和发掘,累计勘探邺南城宫城面积约27.4万平方米,发掘面积约8524平方米。遗址内出土了大量高级别的建筑材料和宫廷用具;确认邺南城宫城内部位于轴线上可围合的宫院墙址,新发现了一批规模宏伟的宫室建筑 。

2022年6月16日,经考古勘探发掘,确认了邺南城宫城内部位于轴线上可围合的宫院墙址,还新发现了一批规模宏伟的宫室建筑。[8]

2023年1月,中国社会科学院考古研究所与河北省文物考古研究院联合组建的邺城考古队透露,经持续勘探和发掘,已确认位于邺南城宫城中轴线北部的206号大殿为东魏、北齐时期皇帝寝宫。

2023年3月,记者从中国社会科学院考古研究所与河北省文物考古研究院联合组建的邺城考古队了解到,经对核桃园北齐大庄严寺勘探与发掘,在6号基址与9号基址之间新确认了11号基址,并于11号基址出土两件大型兽面瓦件。

2023年4月,邺城考古新发现与史料记载之间的差异引发关注。[9]

遗址保护

邺城遗址

1979年12月, 邺城遗址被公布为 临漳县文物保护单位。  邺城(3)

邺城(3)

1982年7月23日,被河北省人民政府公布为河北省文物保护单位。

1988年1月5日,被国务院公布为全国重点文物保护单位。

2002年河北省 临漳县完成了《邺城保护总体规划》的编制评审,邺城遗址保护列入了国家重点支持的36家大遗址之一,并列入国家、省、市“十一五”重点建设项目。

2013年5月27日,河北省邺城遗址(含河南 安阳 高陵)被列入国家文物局和财政部批准的《大遗址保护“十二五”专项规划》,国家将进一步加大投入、加强引导,全面推进大遗址保护工作。

1988年,邺城遗址被评为全国重点文物保护单位,2005年列入中国36处大遗址之一。总投资1亿多元的邺城博物馆是依据《邺城遗址保护总体规划》实施的一项文化工程,位于邺城遗址保护范围以外,邺北城中轴线的北延长线上,距离邺北城的北城墙基址约380米处,主要用于收藏和展示邺城出土文物,弘扬邺城历史文化,承担邺城历史研究和传播任务,兼做邺城考古工作站。博物馆采用汉代建筑风格,占地65亩,建筑面积5228平方米。此次共展出陶器、瓷器等各类珍贵文物300件(组)。[10][11]

邺城遗址中“邺北城考古遗址公园”被列入河北省文化产业“三个十”之“十大文化产业项目”推荐名单中,这是已知的邯郸市惟一一个入选的省级文化产业项目。[12]

2012年10月22日邺城遗址产业园(邺北城国家考古遗址公园项目)已经成功入选2012年河北省“十大文化产业项目”,这是邯郸市惟一入选的文化产业项目。

2021年10月12日,入选国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》“十四五”时期大遗址”名单。[13]

2022年12月16日,邺城遗址被国家文物局批准成为第四批国家考古遗址公园 [14]

建博物馆

2009年, 临漳县动工建设 邺城博物馆,该博物馆建成后,  邺城人们可一睹当年邺城建筑和社会生活的风采。

邺城人们可一睹当年邺城建筑和社会生活的风采。

该县将委托中国文物研究所编制三台遗址 保护区、邺城地下潜伏城门遗址保护区、 朱明门遗址保护区、 皇家寺院保护区四个详细规划。准备建设“一城”、“三苑”、“两馆”等重点保护设施。“一城”,即依托《邺城遗址保护总体规划》的实施,建成邺城遗址保护区;“三苑”,即铜雀三台苑、倪辛庄宫殿苑、朱明门遗址苑;“两馆”,即邺城博物馆、建安文学馆。随着这些保护设施的逐步建成,邺城遗址也将逐步露出其“真容”。

埋藏发掘

邺城遗址一处佛教造像埋藏坑发现大量精美佛教造像一事引起社会关注。2012年3月19日下午,中国社会科学院考古研究所研究员、邺城考古队队长朱岩石表示,发掘工作初步完成,准备建立专题博物馆存放发掘的此批佛教造像。

发掘工作初步完成 最后结论需进一步研究

2012年1月上旬,邺城考古队对河北 临漳县邺城遗址东部的北吴庄( 临漳县下辖村名)北漳河考古勘测时,发现约5米深的河滩沙地内有汉白玉碎块,在进行具体的考古勘探后,发现了此佛教造像埋藏坑。  邺城

邺城

邺城考古队由中国社会科学院考古研究所与 河北省文物研究所联合组成。邺城考古队队长朱岩石介绍,“目前对佛教造像埋藏坑的田野发掘工作已初步完成,由于此次出土的佛教造像数量众多,现已将其保存在专门腾出的库房。这次考古发掘共出土有编号佛造像2895件(块),是目前所知的新中国成立以来出土数量最多的佛教造像。”

朱岩石说,此次发掘在1月10日后全面开始,历时16天,于1月25日结束了田野发掘工作。由于考古的工作是长期的、科学严谨的,对于此次考古的最后结果还需对所有出土的佛教造像清理完成后再做定论。 [15]

文化产业

2012年10月22日公布的 河北省十大文化产业项目中, 邺城遗址产业园成为 邯郸惟一上榜项目。

位于 临漳县境内的邺城遗址产业园总投资65亿元,将整合铜雀三台遗址公园、 邺城博物馆、邺都文化园等资源,再现古邺风貌。邺城遗址是全国重点文保单位,分为邺北城遗址和邺南城遗址,邺北城中轴对称、分区布局的建筑格局对后世都城建设产生了深远影响。 [16]

所获荣誉

2017年,列入第三批国家考古遗址公园立项名单。[17]

2021年10月,入选“百年百大考古发现”名单。 [18]

2021年12月,入选“河北百年百项重要考古发现”名单。

2022年12月29日,邺城遗址与赵王城遗址碑国家文物局公布第四批共19处国家考古遗址公园。[19]

城市规划

在 中国古代城市规划史上有重要意义。它继承了 战国时期以 宫城为中心的规划思想,改进了 汉代长安宫城与闾里相参、布局松散的状况。 邺城是一个功能分区明确、结构严谨的 城市,主要道路正对城门,干道丁字形相交于宫门前,把 中国古代一般建筑群的 中轴线对称的布局手法扩大应用于整个城市。这种布局形式对此后的都城规划如 隋唐 长安城等有很大影响。

出土文物

2012年3月,中国社科院考古研究所与河北省文物研究所联合组成考古队,对临漳县邺城遗址东部北吴庄(临漳县下辖村庄名)佛造像埋藏坑进行考古发掘,发现了1949年以来数量最多的佛造像埋藏坑,共出土各类佛造像2895件。这批佛教造像绝大多数是汉白玉造像,少数为青石造像,时代跨越东魏、北齐至唐代初期,无论是数量、规模,还是造型都是罕见。[20][21]

北吴庄佛造像为首批修复完成的佛造像的代表文物,其中“龙树背龛”的佛造像精美绝伦,为中国北方佛教史上首次发现。

邺城遗址的考古发现,是中国佛教考古最重要的收获之一。规模宏大(长400米)、地理位置重要(邺城御道附近)的多院式佛教寺院,无疑具备了皇家寺院的气派。据说当时的统治者将国库收入的1/3用于建设佛寺。佛教造像埋藏坑是新中国发现数量最多的一次。[22]

2023年3月,经对核桃园北齐大庄严寺勘探与发掘,在6号基址与9号基址之间新确认了11号基址,并于11号基址出土两件大型兽面瓦件。其表面呈黑光,宽42厘米、高48厘米,规格较大,上端弯曲呈弧形,正面模制出高浮雕的兽面,显示出独特的时代特性和建筑级别。这是邺城遗址首次经科学发掘出土且保存完好的大型兽面瓦件。

求购

求购