- 土星环

土星环

形成

光环的形成原因还不十分清楚,据推测可能是由彗星、小行星与较大的土卫相撞后产生的碎片组成的。

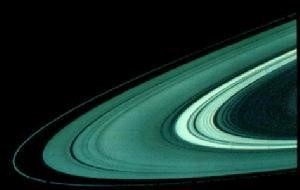

土星光环结构复杂,千姿百态。光环环环相套,以至成千上万个,看上去更像一张硕大无比的密纹唱片上那一圈圈的螺旋纹路。所有的环都由大小不等的碎块颗粒组成,大小相差悬殊,大的可达几十米,小的不过几厘米或者更微小。它们外包一层冰壳,由于太阳光的照射,而形成了动人的明亮光环。

长期以来,这条光环是如何形成的,一直是天文学家努力研究的热点问题。2010年12月《自然》杂志发表文章,讨论了有关此事的最新成果。文章说,几百万年前,一颗卫星在土星引力作用下与包围土星的大气相撞。随后,土星吸住“死星”外围冰块,最终成型了美丽光环。

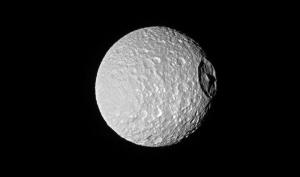

土星和土星环间一片空无(21)此前,人们认为,土星光环是其卫星彼此相撞或者是外来星云与土星相撞的结果,不过天文学家发现,土星光环主要由冰构成(95%)。因此,它很可能是一颗“冰壳卫星”与土星外围物质相撞后的结果。这颗死星其他部分因重量较大而坠入土星大气层。[1]

土星和土星环间一片空无(21)此前,人们认为,土星光环是其卫星彼此相撞或者是外来星云与土星相撞的结果,不过天文学家发现,土星光环主要由冰构成(95%)。因此,它很可能是一颗“冰壳卫星”与土星外围物质相撞后的结果。这颗死星其他部分因重量较大而坠入土星大气层。[1]

组成

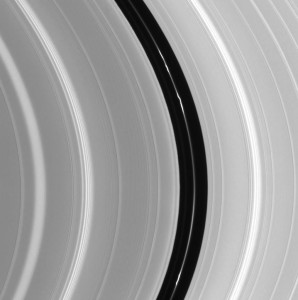

土星环土星的光环其实可以分成几个不同的部分,最明亮 最宽阔的是 A 环和B 环,较暗的是 C 环。光环的各部分之间有明显的裂缝,最大裂缝的是 A 环和 B 环间的Cassini 裂缝,它是由 Giovanni Cassini 在 1657 年发现的。A 环内的 Encke 缝则是由 Johann Encke1837 年发现的。通过飞船的探测,人们还发现较宽的光环其实是由许多狭窄的小环组成的。

土星环土星的光环其实可以分成几个不同的部分,最明亮 最宽阔的是 A 环和B 环,较暗的是 C 环。光环的各部分之间有明显的裂缝,最大裂缝的是 A 环和 B 环间的Cassini 裂缝,它是由 Giovanni Cassini 在 1657 年发现的。A 环内的 Encke 缝则是由 Johann Encke1837 年发现的。通过飞船的探测,人们还发现较宽的光环其实是由许多狭窄的小环组成的。

.

A环

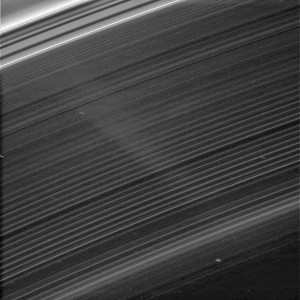

土星 A环A环是外层最大与最亮的环,它的内侧边界是卡西尼缝,而他明确的外缘边界与小卫星阿特拉斯的轨道非常靠近。A环在从外缘算起环宽度的22%处被恩克环缝中断。从外缘算起在宽度的2%有一个狭窄的基勒环缝。

土星 A环A环是外层最大与最亮的环,它的内侧边界是卡西尼缝,而他明确的外缘边界与小卫星阿特拉斯的轨道非常靠近。A环在从外缘算起环宽度的22%处被恩克环缝中断。从外缘算起在宽度的2%有一个狭窄的基勒环缝。

A环的厚度估计在10米至30米,质量是6.2 × 10^18公斤(大约是哈佩利恩的质量),它的光深度变化在0.4至1.0之间。

与B环相似,A环的外缘也受到轨道共振的维护,它是与杰纳斯和艾比米修斯有7:6的轨道共振。其他的轨道共振也在A环内激发出许多螺旋密度波(并且,程度较小,其他的环也有),并占有大多数的结构。这些波与描述星系旋臂波的物理是相同。螺旋弯曲的波浪,也出现在A环并且由同一种理论来描述,在环中是垂直的槽纹而不是压缩波。

恩克环缝恩克环缝是在A环内宽325公里的缝隙,中心与土星中心的距离是133,590公里,它是由轨道在环内的小卫星潘造成的。来自卡西尼太空船的影像显示,至少有三个薄的,纠结在一起小环存在于缝隙内。在两侧可以看见螺旋密度波,这是与来自外部在附近的卫星对环的轨道共振造成的,而在环内潘的诱导下使这些螺旋格外的有活力(参考图集)。

这个环是詹姆斯·爱德华·基勒在1888年发现的,约翰·恩克本人并没有观测过这个环缝,它是用来荣耀他对环所做的观测。

因为完全在A环之内,因此恩克环缝是一个缝隙。在2008年国际天文联合会对此说明之前,gap和division在意义上有些模拟两可,而在此之前有时会将恩克环缝称为恩克裂缝。

基勒环缝基勒环缝是宽42公里的缝隙,位于A环内距离外缘约250公里处,它是以天文学家詹姆斯·爱德华·基勒之名命名的。在2005年5月1日,在缝隙中发现使这个区域被净空的小卫星达佛涅斯,这颗卫星也导致缝隙边缘的波纹。

小卫星在2006年,四颗小卫星在卡西尼号拍摄的A环影像内被发现(参考图集)。这些小卫星的直径只有数百米,因为太小而难以直接被看见。卡西尼号是看见这些小卫星引起如同推进器造成长达数公里的湍流才发现它们的,估计在A环内有数百颗这样的小天体。在2007年,又发现了8颗以上的小天体,它们制造出了长达3,000公里的扰流带,与土星中心的距离大约是130 000 公里。 已经有超过150颗的推进器小卫星被侦测过。

B环

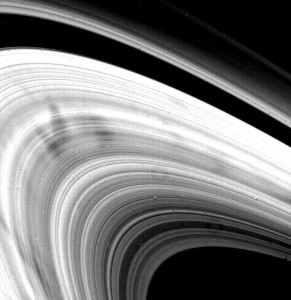

B环是所有环中最大、最亮与质量最多的。它的厚度估计在5~15米,质量在2.8 × 10公斤,光深度的变化在0.4至2.5之间,意味着通过B环的光线有将近99%会被阻拦。B环在密度和光度上的许多变化,几乎都还没有获得合理的解释。B环都是同心圆,虽然其中有许多狭窄的小环,但B环不包含任何的缝隙。

B环 轮辐轮辐在1980年之前,土星环的结构完全都是使用万有引力来解释的,直到航海家的影像呈现出B环上有被称为轮辐的辐射状特征,而这是不可能如此来解释的。因为它们持续的时间和自转周期与依照轨道力学的环不一致。这些轮辐在背景散射光下呈现黑暗,而在前景散射光下显得明亮。(参考图集)主导的理论认为它们是微小的尘埃颗粒,受到主环上的静电排斥而悬浮在圆环平面上,因此它们的转动是与土星的磁气层同步。但是,造成轮辐的确实机制仍然不清楚,虽然有人建议这些电子干扰可能来自土星大气层中释放的闪电或微流星体对土星环的冲击。

B环 轮辐轮辐在1980年之前,土星环的结构完全都是使用万有引力来解释的,直到航海家的影像呈现出B环上有被称为轮辐的辐射状特征,而这是不可能如此来解释的。因为它们持续的时间和自转周期与依照轨道力学的环不一致。这些轮辐在背景散射光下呈现黑暗,而在前景散射光下显得明亮。(参考图集)主导的理论认为它们是微小的尘埃颗粒,受到主环上的静电排斥而悬浮在圆环平面上,因此它们的转动是与土星的磁气层同步。但是,造成轮辐的确实机制仍然不清楚,虽然有人建议这些电子干扰可能来自土星大气层中释放的闪电或微流星体对土星环的冲击。

直到25年后轮辐才再度由卡西尼号太空船观测。当卡西尼号在2004年初抵达土星时,轮辐并未被看到。有些科学家根据他们试图描述轮辐形成的模型推测要到2007年才会看到轮辐,然而卡西尼号的影像小组在保留的土星环影像中搜寻,在2005年9月5日就看见了轮辐。

轮辐的出现似乎有季节性的变化现象,在土星的仲冬或仲夏时消失不见,当土星接近分点时又再度出现。建议轮辐也许是一种季节性的作用,随着29.7年的土星轨道变化,这也支持在卡西尼后几年的任务中,轮辐会渐渐的增加。

C环

C环是在B环内侧很宽阔但暗淡的环,它在1850年被威廉和乔治·邦德发现的,可是威廉·R. 道斯和约翰·伽勒也独立看到。威廉·拉塞尔因为它比明亮的A环和B环黯淡而称他为"黑纱环"。

估计他的垂直厚度只有5米,质量大约是1.1 × 10公斤,光深度在0.05至0.12之间变化。也就是说垂直通过环的光只有5%至12%会被圆环阻拦,因此从上或下看环时,它几乎是透明的。

科伦坡缝和泰坦小环

科伦坡缝在C环靠内侧的位置,缝隙中有着明亮和很窄的科伦坡小环,中心距离土星的中心77 883公里,这个环有些微的椭圆而不是正圆。这个小环因为受到泰坦轨道共振的约束,有时也被称为泰坦小环。在环的这个位置上,环上质点拱点进动的周期与泰坦的轨道周期刚好相同,因此这个偏心小环最外面的尾端总是指向着泰坦。

马克士威缝马克士威缝在C环靠外侧的位置,它也拥有一个密集但不圆的马克士威小环。在许多细节上这个小环与天王星的ε环相似。在这两个环中间都有像波状的结构,在天王星ε环的波是由卡多利亚造成的,但迄2008年7月仍未在马克士威缝内或附近发现卫星。

D环

土星 D环D环是最侧的环,并且非常暗弱。在1980年,航海家1号侦测到在其中有个小环,分别标示为D73、D72和D68是最靠近土星并被分离出的小环。25年之后,卡西尼影像显示D72明显的变得更为微弱并且朝向土星移动了200公里。出现在C环和D73之间的缝隙是分离30公里波长的精细尺度结构。

土星 D环D环是最侧的环,并且非常暗弱。在1980年,航海家1号侦测到在其中有个小环,分别标示为D73、D72和D68是最靠近土星并被分离出的小环。25年之后,卡西尼影像显示D72明显的变得更为微弱并且朝向土星移动了200公里。出现在C环和D73之间的缝隙是分离30公里波长的精细尺度结构。

特点

延伸

土星光环除了明亮还又宽又薄。土星环延伸到土星以外辽阔的空间,土星最外环距土星中心有10~15个土星半径,土星光环宽达20万公里,可以在光环面上并列排上十多个地球,如果拿一个地球大小的球体在上面滚来滚去,其情形如同皮球在人行道上滚动一样。主要的土星环宽度从48公里到30.2万公里不等,以英文字母的头7个命名,距离土星从近到远的土星环分别以被发现的顺序命名为D、C、B、A、F、G和E.土星及土星环在太阳系形成早期已形成,当时太阳被宇宙尘埃和气体所包围,最后形成了土星和土星环。土星光环又很薄。我们在地球上透过土星环,还可见到光环后面的侧面闪烁的星星,土星环估计最厚不超过150公里。所以,当光环的侧面转向我们时,远在地球上的人望过去,150公里厚的土星环就像薄纸一张——光环“消失”了。每隔15年,光环就要消失一次。

奇异的土星光环位于土星赤道平面内,与地球公转情况一样,土星赤道面与它绕太阳运转轨道平面之间有个夹角,这个27°的倾角,造成了土星光环摸样的变化。我们会一段时间“仰视”土星环,一段时间又“俯视”土星环,这种时候的土星环像顶漂亮的宽边草帽。另外一些时候,它又像一个平平的圆盘,或者突然隐身不见,这是因为我们在“平视”光环,即使是最好的望远镜也难觅其“芳踪”。在1950~1951年、1995~1996年,都是土星环失踪年。

环辨

土星环里还藏着一个不太亮的光点,那正是我们的地球。不过将土星环说成由卫星演变而成也许并没有错,通过“卡西尼”号2007年传回的数据,科学家至少在土星的一条光环——G环上找到了足以验证这个理论的依据。G环位于土星环的外侧,1979年,“旅行者”号飞经土星时偶然发现了这条环,环的附近就是土卫一,它离G环只有1.5万千米,可是G环却并没有被土卫一分解成灰尘云。借助“卡西尼”号发回的数据,科学家发现,G环的内侧有一道明亮的弧状结构,它是由直径数十米的岩石构成的,正是这些岩石被不断碰撞后分解成了G环的一部分。科学家解释说,G环内曾经存在过一颗卫星,但不知是什么原因,它解体了,演化成了环,而“卡西尼”号恰巧看到了这个演化过程的最后一幕。

与G环相邻的F环也是科学家们极感兴趣的一条光环。这个环的奇特之处在于它时常改变外形使自己变成一种扭结的形态。科学家推测:F环中可能存在着尚未发现的小卫星,当它们穿过这个环时,会对环的外形产生影响。2008年6月,科学家在《自然》杂志上公布了他们对这个环的最新的研究结果,他们说,F环中确实有这样的小卫星,而且,这个环还受到土卫十六和土卫十七的影响,它们分别位于F环的内侧和外侧,其共同的作用会束缚和挤压F环,导致它发生交错现象。土卫十六还沿着一个椭圆的轨道穿行于F环,每次穿行都会在F环上拖出一道沟,由此产生的引力使F环弯曲和拉伸,从而扭结成一个螺旋的形状。科学家说,对于F环的研究意义重大,它有助于我们认识其他气体巨星的环的行为,这种复杂的环与卫星的互动关系会成为我们认识行星环的重要依据。

与F环相比,土星的A环和B环吸引了科学家们更多的视线。科学家在A环中频频发现新的块状物,它们的直径多为100米左右,其数量已达几十个之多。这使科学家们意识到,土星周围这样的小卫星非常多,可能以数百万计,而A环中的土卫十八和土卫三只是其中的最大者,这表明土星环中的物质形态除了较大卫星和较小的颗粒外,这种“中间大小”的物质亦非常重要。这一发现将有助于人类对土星环乃至于整个太阳系形成理论的重新认识。A环与B环仅一“缝”之隔,这个“缝”就是卡西尼缝。跨过卡西尼缝就是宽阔的B环,存在于B环上的最大谜团是它上面的辐射条纹,它们是一些由静电造成的尘埃云团,在20世纪80年代便被发现了,然而直到现在,对它们的解释依然是众说纷纭的。一种解释是,它们产生于土星上的雷暴和闪电,另一种解释则归咎于陨星的碰撞或太阳风粒子的冲击。科学家发现,这些条纹的亮度似乎随土星季节的转换而发生明暗变化,在土星的春秋时节最为明显,8月,土星将过分点,届时从事卡西尼任务的科学家们将对B环进行仔细的观测,也许B环上的辐射条纹之谜会于不久之后得到更加合理的解释。

环的细节

| 名称 | 与土星的距离(至中心,单位为公里) | 宽度(公里) | 命名依据 |

| D环 | 66 900–74 510 | 7 500 | |

| C环 | 74 658–92 000 | 17 500 | |

| B环 | 92 000–117 580 | 25 500 | |

| 卡西尼缝 | 117 580–122 170 | 4 700 | 卡西尼 |

| A环 | 122 170–136 775 | 14 600 | |

| 洛希环缝 | 136 775–139 380 | 2 600 | 爱德华·洛希 |

| F环 | 140 180 | 30–500 | |

| "杰纳斯/艾皮米修斯"环 | 149 000–154 000 | 5 000 | 杰纳斯和艾皮米修斯 |

| G环 | 170 000–175 000 | 5 000 | |

| "美索尼"环弧 | 194 230 | ? | 美索尼 |

| "安德列"环弧 | 197 665 | ? | 安德列 |

| "帕勒涅"环 | 211 000–213 500 | 2 500 | 帕勒涅 |

| E环 | 181 000–483 000 | 302 000 |

土星环最密集的范围是被卡西尼缝(在1675年被卡西尼发现)分隔的A环和B环,在一起的是有部分愈卡西尼相似,在1850年发现的C环,这些构成了主环。主环是密集和包含比细小的尘埃环更大的颗粒,后者包含了向内一直延伸至土星云顶的D环,以及在主环系统外面的G和E环。"尘埃"这个字眼是用来描述散布在环内的小型微粒(通常只有微米的大小);它们的化学组成像主环一样,几乎完全都是碎冰。狭窄的F环,就在A环外侧的边缘,很难分类,它的部分非常密集,但也包含很多尘埃大小的颗粒。

![]() 右图解释:由卡西尼号的小角度摄影机拍摄的影像以自然的颜色马赛克而成,由左至右依序为不受光侧的D、C、B、A和F环。

右图解释:由卡西尼号的小角度摄影机拍摄的影像以自然的颜色马赛克而成,由左至右依序为不受光侧的D、C、B、A和F环。

环的主要细节

| 名称 | 与土星的距离(至中心,单位为公里) | 宽度(公里) | 命名依据 |

| D环 | 66 900–74 510 | 7 500 | |

| C环 | 74 658–92 000 | 17 500 | |

| B环 | 92 000–117 580 | 25 500 | |

| 卡西尼缝 | 117 580–122 170 | 4 700 | 卡西尼 |

| A环 | 122 170–136 775 | 14 600 | |

| 洛希环缝 | 136 775–139 380 | 2 600 | 爱德华·洛希 |

| F环 | 140 180 | 30–500 | |

| "杰纳斯/艾皮米修斯"环 | 149 000–154 000 | 5 000 | 杰纳斯和艾皮米修斯 |

| G环 | 170 000–175 000 | 5 000 | |

| "美索尼"环弧 | 194 230 | ? | 美索尼 |

| "安德列"环弧 | 197 665 | ? | 安德列 |

| "帕勒涅"环 | 211 000–213 500 | 2 500 | 帕勒涅 |

| E环 | 181 000–483 000 | 302 000 |

C环内的结构

| 名称 | 与土星的距离 (至中心,单位为公里) |

宽度(公里) | 命名依据 |

|---|---|---|---|

| D环 | 66 900–74 510 | 7 500 | |

| C环 | 74 658–92 000 | 17 500 | |

| B环 | 92 000–117 580 | 25 500 | |

| 卡西尼缝 | 117 580–122 170 | 4 700 | 卡西尼 |

| A环 | 122 170–136 775 | 14 600 | |

| 洛希环缝 | 136 775–139 380 | 2 600 | 爱德华·洛希 |

| F环 | 140 180 | 30–500 | |

| "杰纳斯/艾皮米修斯"环 | 149 000–154 000 | 5 000 | 杰纳斯和艾皮米修斯 |

| G环 | 170 000–175 000 | 5 000 | |

| "美索尼"环弧 | 194 230 | ? | 美索尼 |

| "安德列"环弧 | 197 665 | ? | 安德列 |

| "帕勒涅"环 | 211 000–213 500 | 2 500 | 帕勒涅 |

| E环 | 181 000–483 000 | 302 000 |

卡西尼缝的结构

| 名称 | 与土星的距离 (至中心,单位为公里) |

宽度(公里) | 命名依据 |

|---|---|---|---|

| D环 | 66 900–74 510 | 7 500 | |

| C环 | 74 658–92 000 | 17 500 | |

| B环 | 92 000–117 580 | 25 500 | |

| 卡西尼缝 | 117 580–122 170 | 4 700 | 卡西尼 |

| A环 | 122 170–136 775 | 14 600 | |

| 洛希环缝 | 136 775–139 380 | 2 600 | 爱德华·洛希 |

| F环 | 140 180 | 30–500 | |

| "杰纳斯/艾皮米修斯"环 | 149 000–154 000 | 5 000 | 杰纳斯和艾皮米修斯 |

| G环 | 170 000–175 000 | 5 000 | |

| "美索尼"环弧 | 194 230 | ? | 美索尼 |

| "安德列"环弧 | 197 665 | ? | 安德列 |

| "帕勒涅"环 | 211 000–213 500 | 2 500 | 帕勒涅 |

| E环 | 181 000–483 000 | 302 000 |

A环内的结构

| 名称 | 与土星中心的距离(公里) | 宽度(公里) | 命名依据 |

|---|---|---|---|

| 科伦坡缝 | 77 870 | 150 | 朱瑟贝·"Bepi"·科伦坡 |

| 泰坦小环 | 77 870 | 30 | 土星的卫星泰坦 |

| 马克士威缝 | 87 491 | 270 | 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 |

含量

| 名称 | 与土星中心的距离(公里) | 宽度(公里) | 命名依据 |

|---|---|---|---|

| 科伦坡缝 | 77 870 | 150 | 朱瑟贝·"Bepi"·科伦坡 |

| 泰坦小环 | 77 870 | 30 | 土星的卫星泰坦 |

| 马克士威缝 | 87 491 | 270 | 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 |

发现

| 名称 | 与土星中心的距离(公里) | 宽度(公里) | 命名依据 |

|---|---|---|---|

| 惠更斯缝 | 117 680 | 400 | 克里斯蒂安·惠更斯 |

物理特性

| 名称 | 与土星中心的距离(公里) | 宽度(公里) | 命名依据 |

|---|---|---|---|

| 惠更斯缝 | 117 680 | 400 | 克里斯蒂安·惠更斯 |

新环

| 名称 | 与土星中心的距离(公里) | 宽度(公里) | 命名依据 |

|---|---|---|---|

| 恩克环缝 | 133 589 | 325 | 约翰·恩克 |

| 基勒环缝 | 136 530 | 35 | 詹姆斯·基勒 |

Notes:距离是量至环缝的中心,环和小环的区别在环的宽度是否小于1,000公里

非官方的名称 除非另有说明,名称是由国际天文学联合会指定的。在圆环之间更加宽广的分离会被命名为裂缝,在环之间狭窄的空隙称为缝'

资料主要来自 Gazetteer of Planetary Nomenclature 和 NASA factsheet.

![]() 图片解释:倾斜的 (4度角)卡西尼号的影像,由左至右依序为土星的C、B和A环,微弱的F环在足够大的图的上部,于光线充足的情况下可以看见。上图:由卡西尼号的小角度摄影机以自然的颜色拍摄受光面的环,以马赛克合成的影像,拍摄的时间是2004年12月12日。下图:在2005年5月3日举行的一次无线电掩星的摹拟观测,更下面的图像以颜色表示出环中颗粒的大小。

图片解释:倾斜的 (4度角)卡西尼号的影像,由左至右依序为土星的C、B和A环,微弱的F环在足够大的图的上部,于光线充足的情况下可以看见。上图:由卡西尼号的小角度摄影机以自然的颜色拍摄受光面的环,以马赛克合成的影像,拍摄的时间是2004年12月12日。下图:在2005年5月3日举行的一次无线电掩星的摹拟观测,更下面的图像以颜色表示出环中颗粒的大小。

光环消失

| 名称 | 与土星中心的距离(公里) | 宽度(公里) | 命名依据 |

|---|---|---|---|

| 恩克环缝 | 133 589 | 325 | 约翰·恩克 |

| 基勒环缝 | 136 530 | 35 | 詹姆斯·基勒 |

光环归来

土星环光环可能含有大量的水份,构成它们的是直径从几厘米到几米的冰块和雪球。某些光环,如 F 环的结构在邻近的卫星引 力拉扯下结构发生了细微的变化。科学家在“旅行者”号飞船发回的一张图片中发现,土星宽阔的 B 环上带有放射状的阴影,但在“旅行者”号此后拍摄的其他图片中却没有。据推测,这一现象可能因为光环在某些时候带有静电,漂浮在宇宙中的尘埃被吸附而造成的。

土星环光环可能含有大量的水份,构成它们的是直径从几厘米到几米的冰块和雪球。某些光环,如 F 环的结构在邻近的卫星引 力拉扯下结构发生了细微的变化。科学家在“旅行者”号飞船发回的一张图片中发现,土星宽阔的 B 环上带有放射状的阴影,但在“旅行者”号此后拍摄的其他图片中却没有。据推测,这一现象可能因为光环在某些时候带有静电,漂浮在宇宙中的尘埃被吸附而造成的。

词条图册

土星环1610年,意大利天文学家伽利略观测到在土星的球状本体旁有奇怪的附属物。1659年,荷兰学者惠更斯证认出这是离开本体的光环。1675年意大利天文学家卡西尼,发现土星光环中间有一条暗缝,后称卡西尼环缝。他还猜测,光环是由无数小颗粒构成。两个多世纪后的分光观测证实了他的猜测。但在这二百年间,土星环通常被看做是一个或几个扁平的固体物质盘。直到1856年,英国物理学家麦克斯韦从理论上论证了土星环是无数个小卫星在土星赤道面上绕土星旋转的物质系统。

土星环1610年,意大利天文学家伽利略观测到在土星的球状本体旁有奇怪的附属物。1659年,荷兰学者惠更斯证认出这是离开本体的光环。1675年意大利天文学家卡西尼,发现土星光环中间有一条暗缝,后称卡西尼环缝。他还猜测,光环是由无数小颗粒构成。两个多世纪后的分光观测证实了他的猜测。但在这二百年间,土星环通常被看做是一个或几个扁平的固体物质盘。直到1856年,英国物理学家麦克斯韦从理论上论证了土星环是无数个小卫星在土星赤道面上绕土星旋转的物质系统。

土星环土星环位于土星的赤道面上。在空间探测以前,从地面观测得知土星环有五个,其中包括三个主环(A环、B环、C环)和两个暗环(D环、E环)。B环既宽又亮,它的内侧是C环,外侧是A环。A环和B环之间为宽约5,000公里的卡西尼缝,它是天文学家卡西尼在1675年发现的。B环的内半径 91,500公里,外半径116,500公里,宽度是25,000公里,可以并排安放两个地球。A环的内半径121,500公里,外半径137,000公里,宽度15,500公里。C环很暗,它从B环的内边缘一直延伸到离土星表面只有12,000公里处,宽度约19,000公里。1969年在C环内侧发现了更暗的D环,它几乎触及土星表面。在A环外侧还有一个E环,由非常稀疏的物质碎片构成,延伸在五、六个土星半径以外。1979年9月,“先驱者” 11号探测到两个新环——F环和G环。F环很窄,宽度不到800公里,离土星中心的距离为2.33个土星半径,正好在A环的外侧。G环离土星很远,展布在离土星中心大约10~15个土星半径间的广阔地带。“先驱者”11号还测定了A环、B环、C环和卡西尼缝的位置、宽度,其结果同地面观测相差不大。“先驱者”11号的紫外辉光观测发现,在土星的可见环周围有巨大的氢云。环本身是氢云的源。除了A环、B环、C 环以外的其他环都很暗弱。土星的赤道面与轨道面的倾角较大,从地球上看,土星呈现出南北方向的摆动,这就造成了土星环形状的周期变化。仔细观测发现,土星环内除卡西尼缝以外,还有若干条缝,它们是质点密度较小的区域,但大多不完整且具有暂时性。只有A环中的恩克缝是永久性的,不过,环缝也不完整。科学家认为这些环缝都是土星卫星的引力共振造成的,犹如木星的巨大引力摄动造成小行星带中的柯克伍德缝一样。“先驱者”11号在A环与F环之间发现一个新的环缝,称为“先驱者缝”,还测得恩克缝的宽度为876公里。由观测阐明土星环的本质,要归功于美国天文学家基勒,他在1895年从土星环的反射光的多普勒频移发现土星环不是固体盘,而是以独立轨道绕土星旋转的大群质点。土星环掩星并没有把被掩的星光完全挡住,这也说明土星环是由分离质点构成的。1972年从土星环反射的雷达回波得知,环的质点是直径介于4到30厘米之间的冰块。

土星环土星环位于土星的赤道面上。在空间探测以前,从地面观测得知土星环有五个,其中包括三个主环(A环、B环、C环)和两个暗环(D环、E环)。B环既宽又亮,它的内侧是C环,外侧是A环。A环和B环之间为宽约5,000公里的卡西尼缝,它是天文学家卡西尼在1675年发现的。B环的内半径 91,500公里,外半径116,500公里,宽度是25,000公里,可以并排安放两个地球。A环的内半径121,500公里,外半径137,000公里,宽度15,500公里。C环很暗,它从B环的内边缘一直延伸到离土星表面只有12,000公里处,宽度约19,000公里。1969年在C环内侧发现了更暗的D环,它几乎触及土星表面。在A环外侧还有一个E环,由非常稀疏的物质碎片构成,延伸在五、六个土星半径以外。1979年9月,“先驱者” 11号探测到两个新环——F环和G环。F环很窄,宽度不到800公里,离土星中心的距离为2.33个土星半径,正好在A环的外侧。G环离土星很远,展布在离土星中心大约10~15个土星半径间的广阔地带。“先驱者”11号还测定了A环、B环、C环和卡西尼缝的位置、宽度,其结果同地面观测相差不大。“先驱者”11号的紫外辉光观测发现,在土星的可见环周围有巨大的氢云。环本身是氢云的源。除了A环、B环、C 环以外的其他环都很暗弱。土星的赤道面与轨道面的倾角较大,从地球上看,土星呈现出南北方向的摆动,这就造成了土星环形状的周期变化。仔细观测发现,土星环内除卡西尼缝以外,还有若干条缝,它们是质点密度较小的区域,但大多不完整且具有暂时性。只有A环中的恩克缝是永久性的,不过,环缝也不完整。科学家认为这些环缝都是土星卫星的引力共振造成的,犹如木星的巨大引力摄动造成小行星带中的柯克伍德缝一样。“先驱者”11号在A环与F环之间发现一个新的环缝,称为“先驱者缝”,还测得恩克缝的宽度为876公里。由观测阐明土星环的本质,要归功于美国天文学家基勒,他在1895年从土星环的反射光的多普勒频移发现土星环不是固体盘,而是以独立轨道绕土星旋转的大群质点。土星环掩星并没有把被掩的星光完全挡住,这也说明土星环是由分离质点构成的。1972年从土星环反射的雷达回波得知,环的质点是直径介于4到30厘米之间的冰块。

求购

求购