- 滁州学院

滁州学院

历史沿革

学校前身是创建于1950年的滁州师范学校(滁县师范学校)。

学校建筑(11)1950年4月,皖北行署决定筹办“皖北滁州师范学校”。9月,新创办的滁州师范学校开始招生,首次招生计划100人。开办中师班、初师班,不少学生在读期间两次参加各类招工考试、参军入伍,到1953年首届学生毕业时,剩下56人。

学校建筑(11)1950年4月,皖北行署决定筹办“皖北滁州师范学校”。9月,新创办的滁州师范学校开始招生,首次招生计划100人。开办中师班、初师班,不少学生在读期间两次参加各类招工考试、参军入伍,到1953年首届学生毕业时,剩下56人。

1951年暑期,学校迁至定远炉桥办学,开设了师资轮训班,招收了一个初师班、两个中师班。

1952年初,学校回迁到滁县园艺场处(今滁州学院北校区)办学;皖北区滁县师范学校更名为安徽省滁县师范学校。

“文革”期间,1966年到1969年三年停止招生。从1970年秋始,恢复招生,连续招收两届一年制师范类速成班学生。1973年开始恢复考试入学,学制两年。

1977年月11月11日,滁县师范学校经安徽省革命委会批准成立“安徽师范大学滁县教学点”。依托滁州师范学校设立的安徽师范大学滁县教学点1977年开始招生,首次招收中文、数学两个本科专业学生204人,这批学生于1978年春入学。

1978年,安徽师范大学滁县教学点更名为安徽师范大学(滁州分校)。

1981年8月,经国务院批准,安徽师范大学(滁州分校)、滁县师范学校合并组建滁州师范专科学校。

滁州学院校园风光(30)2001年3月9日,滁州市政府召开滁州师专扩建工作协调会,5月30日,初步决定征用正大饲料厂北侧土地建设新校区。4月4日,安徽省教育厅下发关于滁州师专新校区规划的批复,原则上同意校园设计规划,要求加快新校区建设,确保实现2005年新校区在校规模达到6000人的发展目标。6月12日,校党委研究决定成立滁州师专南校区建设指挥部。

滁州学院校园风光(30)2001年3月9日,滁州市政府召开滁州师专扩建工作协调会,5月30日,初步决定征用正大饲料厂北侧土地建设新校区。4月4日,安徽省教育厅下发关于滁州师专新校区规划的批复,原则上同意校园设计规划,要求加快新校区建设,确保实现2005年新校区在校规模达到6000人的发展目标。6月12日,校党委研究决定成立滁州师专南校区建设指挥部。

2002年8月27日,南校区首期工程竣工启用,2540名学生正式入住。南校区与教学大楼遥相对应的实验楼、图书馆、风雨操场在2005年建成投入使用。

2004年5月,学校经国家教育部批准升格为省属全日制普通本科院校,更名为滁州学院。滁州学院首批6个本科专业,当年首次招收500名本科生。

2005年,滁州学院新增6个本科专业,其中,部分专业首次面向新疆、江苏等省区招生,这是滁州学院建校以来首次面向全国招生。

2014年,入选“安徽省地方应用型高水平大学”建设学校。

注:图册资料来源于

办学条件

院系专业

截至2018年2月,学校设有17个二级学院,62个本科专业。

| 学院 | 专业 |

|---|---|

| 文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范类)、汉语言文学(非师范)、新闻学(网络新闻传播方向)、语文教育(专科) |

| 经济与管理学院 | 工商管理、市场营销、国际经济与贸易、财务管理、公共事业管理、审计学、物流工程 |

| 数学与金融学院 | 金融工程、经济统计学、数学与应用数学 |

| 教育科学学院 | 学前教育、小学教育、学前教育(专科)、初等教育(专科) |

| 计算机与信息工程学院 | 网络工程、计算机科学与技术、物联网工程、通信工程、软件工程、空间信息与数字技术 |

| 外国语学院 | 英语、英语(师范)、商务英语 |

| 机械与汽车工程学院 | 设机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、车辆工程 |

| 音乐学院 | 音乐学 |

| 电子与电气工程学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、自动化、电气工程及其自动化 |

| 美术与设计学院 | 美术学、视觉传达设计(含中韩合作办学2+2国际班)、环境设计、广告学、产品设计、工业设计、数字媒体艺术 |

| 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学、测绘工程、地理科学、旅游管理、酒店管理、土木工程 |

| 体育学院 | 体育教育 |

| 材料与化学工程学院 | 应用化学、化学工程与工艺、无机非金属材料工程、制药工程、应用化工技术(专科) |

| 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程、食品质量与安全、生物科学、园林 |

学科建设

| 学院 | 专业 |

|---|---|

| 文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范类)、汉语言文学(非师范)、新闻学(网络新闻传播方向)、语文教育(专科) |

| 经济与管理学院 | 工商管理、市场营销、国际经济与贸易、财务管理、公共事业管理、审计学、物流工程 |

| 数学与金融学院 | 金融工程、经济统计学、数学与应用数学 |

| 教育科学学院 | 学前教育、小学教育、学前教育(专科)、初等教育(专科) |

| 计算机与信息工程学院 | 网络工程、计算机科学与技术、物联网工程、通信工程、软件工程、空间信息与数字技术 |

| 外国语学院 | 英语、英语(师范)、商务英语 |

| 机械与汽车工程学院 | 设机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、车辆工程 |

| 音乐学院 | 音乐学 |

| 电子与电气工程学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、自动化、电气工程及其自动化 |

| 美术与设计学院 | 美术学、视觉传达设计(含中韩合作办学2+2国际班)、环境设计、广告学、产品设计、工业设计、数字媒体艺术 |

| 地理信息与旅游学院 | 地理信息科学、测绘工程、地理科学、旅游管理、酒店管理、土木工程 |

| 体育学院 | 体育教育 |

| 材料与化学工程学院 | 应用化学、化学工程与工艺、无机非金属材料工程、制药工程、应用化工技术(专科) |

| 生物与食品工程学院 | 食品科学与工程、食品质量与安全、生物科学、园林 |

师资力量

截至2016年3月,学校建有一个省级重点学科;依托“安徽省热敏性物料加工工程技术研究中心”获批设立“安徽省博士后科研工作站”。

安徽省重点学科:应用化学

教学建设

截至2022年1月,学校有“双能型”教师528人,全国优秀教师2人、全国维护妇女儿童权益先进个人1人,安徽省巾帼建功标兵1人、安徽最美教师1人、安徽省优秀教师8人,国务院特殊津贴专家1人,教育部高等学校专业教学指导委员会委员2人,国土资源部高层次创新型科技人才1人,安徽省学术技术带头人及后备人选3人,“皖江学者”特聘教授1人,安徽省政府特殊津贴专家1人,安徽省第五批“特支计划”人才2人,安徽省高校思政理论课教学指导委员会委员2人,安徽省教学名师25人,另有柔性引进三类以上人才10余人。[3]

教学交流

数据截至2019年5月,学科专业建设取得新成效。围绕地方支柱产业和战略新兴产业,通过新建、调整和改造,优化专业布局,培植应用型专业生长点,打造学科专业特色。学科专业转型被教育部评估中心推介为转型发展典型案例。“单一师专升本院校应用型学科专业调整建设路径的探索与实践”获得安徽省教学成果一等奖。地理信息科学、物联网工程、食品质量与安全等3个应用型专业获批安徽省一流(品牌)专业。拥有省级产业创新团队1个、滁州市“221”产业创新团队3个,省级科技创新平台8个,获批设立院士工作站2个。地理学获批安徽省“双一流”建设国内一流学科(B类)。获国家科技进步二等奖1项、省(部)级科技成果奖10项。1名教师入选“2014年中国高被引学者”名单。

学校的油画作品《抗击非典》入选国家“重大历史题材美术创作工程”,《废墟上的阳光》获得2008奥林匹克美术大会铜奖。

国家级特色专业:地理信息科学

国家级专业综合改革试点专业:地理信息科学

安徽省特色专业:地理信息系统、自动化、农产品质量与安全、网络工程、物联网工程、新闻学

安徽省专业综合改革试点专业:网络工程、测绘工程、工商管理、食品质量与安全、地理科学、化学工程与工艺、学前教育、旅游管理、自动化

安徽省校企合作实践教育基地:应用型信息人才校企合作实践教育基地、滁州学院—安徽华塑盐(化工)实习实训基地建设、机械设计制造及其自动化校企合作实践教育基地、滁州学院—安徽金禾实业股份有限公司共建化工实践教育基地

安徽省精品课程:计算机基础、计算机网络、中国地理、地理信息系统概论、地理信息系统应用技能、计算机网络

安徽省精品资源共享课程:地理信息系统原理、中国古代文学、高等数学、Java面向对象程序设计、单片机应用技术、概率论与数理统计、GIS基础应用技能、大学物理、数据结构、旅游地理学、食品化学、教育心理学

安徽省卓越人才教育培养计划:卓越文科人才教育培养计划、卓越食品工程师计划、化学工程与工艺专业卓越工程师培养计划、卓越小学教师教育培养计划、卓越机械工程师培养计划、卓越国际商务人才教育培养计划

安徽省人才培养模式创新实验区:地方性高校地理信息系统专业应用型人才培养实验区、卓越工程师计划、地方性高校地理信息系统专业应用型人才培养实验区

安徽省示范实验实训中心:先进制造技术与装备综合训练中心、食品实验实训教学中心、测绘实验实训中心

安徽省虚拟仿真实验教学中心:网络工程虚拟仿真实验教学中心、地理信息科学虚拟仿真实验教学中心

学校荣誉

截至2016年3月,学校与美国、德国、英国、澳大利亚、加拿大、马来西亚、台湾、香港等国家和地区的高校建立联系,互派教师做访问学者。与美国布里奇波特大学开展了“4+1”硕士培养,与美国科罗拉多理工大学开展了教师培训项目。与马来西亚城市理工大学举办了“6+7课程”工商管理硕士研究生项目,与马来西亚博特拉大学举办了交换生项目,与韩国韩瑞大学、韩国湖南大学联合举办了“3+2”、“4+2”以及视觉传达设计专业“2+2”、公费交换生等校际合作项目,互派留学生。

学术研究

2010年,获全国绿化模范单位。

2011年6月,获2010年度“全国高校节能管理先进院校”。

2011年11月,被评为第九届“安徽省文明单位”。

2011年12月,获第三届全国文明单位。

2011年12月,获全国高校后勤十年社会化改革先进院校。

2011至2014年度,连续四年获得省教育厅节能工作考核“优秀”等次。

2012年2月,获2011年安徽省普通高校毕业生就业工作标兵单位。

2014年,获全国暑期社会实践活动先进单位。

2014年,入选安徽省第一批节约型公共机构示范单位。

2015年2月,获第四届全国文明单位。

2022年4月,软科2022中国大学排名发布,滁州学院以总分115.6位列第395名。[8]

科研机构

科研成果

校园风光(12)截至2016年3月,学校建有省级“2011协同创新中心”1个、高校省级人文社会科学重点研究基地1个、省级工程技术研究中心1个、校级研究机构8个;建有安徽省大学生思想动态分析研究中心、滁州市食品加工研究院。

校园风光(12)截至2016年3月,学校建有省级“2011协同创新中心”1个、高校省级人文社会科学重点研究基地1个、省级工程技术研究中心1个、校级研究机构8个;建有安徽省大学生思想动态分析研究中心、滁州市食品加工研究院。

省级“2011协同创新中心”:安徽地理信息集成应用协同创新中心

高校省级人文社会科学重点研究基地:江淮分水岭生态环境与区域发展研究中心

省级工程技术研究中心:安徽省热敏性物料加工工程技术研究中心

校级研究机构:地理信息技术研究所、化工技术研究所、滁州特色农产品深加工工程中心、物联网应用工程技术研究中心、地理国情与区域环境研究所、皖东历史文化研究中心、城镇化与新农村建设研究所、凤阳花鼓音乐研究所

学术资源

截至2016年3月,学校承担国家、省部级科研项目187项,厅(市)级科研项目572项;与企事业单位签订产学研合作项目318项,获得国家授权专利265项;公开发表学术论文3705篇,其中被SCI、EI检索304篇,出版专著和教材174部。

“植物蛋白挤压组织化技术研究与推广”获得“中华农业科技奖”二等奖,“动物线粒体基因组及相关类群的系统进化研究”获得安徽省科学技术二等奖,“WDX60特大比表面积吸附树脂研发”获得安徽省科技进步三等奖,“小地老虎性信息素的鉴定及相关生物学研究”获得贵州省科技进步三等奖。

文化传统

- 馆藏资源

截至2016年3月,学校图书馆纸质藏书114万册,电子图书92万册。截至2013年6月30日,学校图书馆拥有电子图书72.79万册,中外文报刊1980种,收藏有清华同方《中国期刊网全文数据库》、清华同方《中国优秀硕博全文数据库》、万方《中国数字化期刊群全文数据库》、《读秀学术搜索》、万方《中国学位论文数据库》、《全国报刊索引数据库》、《人民大学报刊复印资料全文数据库》、《中国法规大典》、《SpringerLink》、《Ebscohost》《银符考试模拟题库》、超星数字图书馆、中国数字图书馆、书生之家数字图书馆的电子图书以及自建的特色数据库《吴敬梓研究专题数据库》等20余个数据库。

- 学术期刊

学报封面《滁州学院学报》为综合性双月刊,逢双月月末出版,是经国家新闻出版署批准向中国国内外公开发行的学术刊物。1982年创刊,是“中国期刊网全文收录期刊”、“中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊”、“中国学术期刊综合评价数据库来源期刊”、“中国科技期刊全文数据库来源期刊”、“万方数据-数字化期刊群入网期刊。

学报封面《滁州学院学报》为综合性双月刊,逢双月月末出版,是经国家新闻出版署批准向中国国内外公开发行的学术刊物。1982年创刊,是“中国期刊网全文收录期刊”、“中国学术期刊(光盘版)全文收录期刊”、“中国学术期刊综合评价数据库来源期刊”、“中国科技期刊全文数据库来源期刊”、“万方数据-数字化期刊群入网期刊。

《滁州学院学报》每年1、3、4、6期刊登社会科学研究类学术论文;2、5期刊登自然科学研究类学术论文;开设“江淮分水岭研究”“皖东文化研究”和“皖东发展研究”三个特色栏目。

2009年学报被安徽省教育厅和新闻出版局联合评为优秀学报;2010年荣获全国高校社科学报优秀期刊称号。

校徽校名

校训

校名校徽“滁州学院”四字系郭沫若先生书法字体。郭沫若曾于1964年为滁州学院前身“滁县师范学校”题写过校名,“滁”“学”二字均源自其中;“州”“院”二字均选自郭沫若的其他书法手迹。

校名校徽“滁州学院”四字系郭沫若先生书法字体。郭沫若曾于1964年为滁州学院前身“滁县师范学校”题写过校名,“滁”“学”二字均源自其中;“州”“院”二字均选自郭沫若的其他书法手迹。

滁州学院校徽以“滁”、“U”(University的缩写)和“1950”为基本元素。

篆字“滁”为核心,呈现了滁州学院建设地方应用型高水平大学的办学目标。旗帜的形制,代表着滁州学院团结进取、勇往直前的坚定信念。盾牌的形制,承载了滁州学院人知难而进、敢为人先的奋斗精神。奖杯的形制,抒发了滁州学院人崇高的集体荣誉感和不断创新的卓越情怀。结构精密的芯片形制,象征着滁州学院科技与人文并举的时代风范。

校名“滁州学院”采用郭沫若的字体,突显了学校深厚的文化底蕴。“1950”字样标志了滁州学院人半个多世纪以来的奋斗历程。中英文有机融合的方式,体现了滁州学院国际化办学的豪迈姿态。

校徽呈现开放形态,展示着滁州学院人海纳百川的胸怀。汉字“滁”中的山、水、人的元素,描绘了滁州学院依山傍水的美丽校园,阐述了以人为本的办学理念。

名人题词

学校活动图片(11)修德、求是、博学、笃行

学校活动图片(11)修德、求是、博学、笃行

“修德”,即做人之本,应努力提高道德修养,养成良好的言行习惯。

“求是”,即勇于追求真理,探索规律。

“博学”,即广泛地学习各类知识。

“笃行”,即强调重视实践,实现知行统一。

学院领导

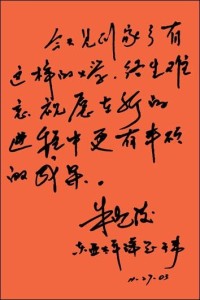

- 美国东亚太平洋总干事朱晓陵为学校题词

2003年11月27日,美国基督教协会东亚太平洋总干事朱晓陵先生(滁州籍人)来校参观考察时用大红纸为学校题词:“今天见到家乡有这样的大学,终生难忘。祝愿在新的进程中更有丰硕的成果。”

2003年11月27日,美国基督教协会东亚太平洋总干事朱晓陵先生(滁州籍人)来校参观考察时用大红纸为学校题词:“今天见到家乡有这样的大学,终生难忘。祝愿在新的进程中更有丰硕的成果。”

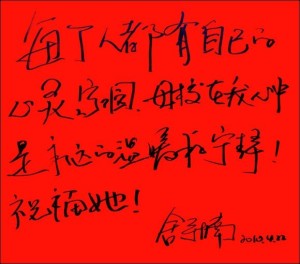

- 著名音乐人舒楠校友为母校题词

2010年4月22日,著名音乐人、滁州学院音乐系1992届校友舒楠用大红纸为学校题词:“每个人都有自己的心灵家园,母校在我心中是永远的温暖和宁静!祝福她!”

2010年4月22日,著名音乐人、滁州学院音乐系1992届校友舒楠用大红纸为学校题词:“每个人都有自己的心灵家园,母校在我心中是永远的温暖和宁静!祝福她!”

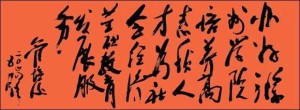

- 教育部师范司司长管培俊题词

2004年5月,国家教育部师范司司长管培俊用大红纸为学校题词:“办好滁州学院,培养高素质人才,为社会经济、基础教育发展服务。”

2004年5月,国家教育部师范司司长管培俊用大红纸为学校题词:“办好滁州学院,培养高素质人才,为社会经济、基础教育发展服务。”

现任领导

历任领导

| 职务 | 姓名 |

| 党委书记 | 毕明福 |

| 党委副书记、校长 | 郑朝贵 |

| 党委副书记 | 张勇 |

| 党委常委、副校长 | 吴开华、陈桂林、李庆宏 |

| 党委常委、党委组织部部长 | 邢存海 |

| 党委常委、党委宣传部(统战部)部长 | 吉晓华 |

资料来源:2022年5月滁州学院官网[4][7]

词条图册

| 职务 | 姓名 |

| 党委书记 | 毕明福 |

| 党委副书记、校长 | 郑朝贵 |

| 党委副书记 | 张勇 |

| 党委常委、副校长 | 吴开华、陈桂林、李庆宏 |

| 党委常委、党委组织部部长 | 邢存海 |

| 党委常委、党委宣传部(统战部)部长 | 吉晓华 |

-

三峡大学电气与新能源学院

2025-09-20 23:15:53 查看详情 -

三峡大学经济与管理学院

2025-09-20 23:15:53 查看详情 -

广东轻工职业技术学院

2025-09-20 23:15:53 查看详情 -

香港浸会大学中医药学院

2025-09-20 23:15:53 查看详情

求购

求购