- 梅岭三章

梅岭三章

原文

梅岭三章

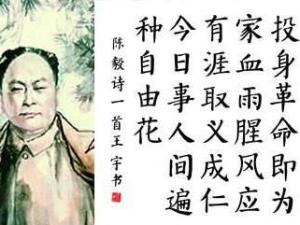

梅岭三章陈毅

梅岭三章陈毅

一九三六年冬,梅山被困。余伤病伏丛莽间二十余日,虑不得脱,得诗三首留衣底。旋围解。

第一首

断头今日意如何?

创业艰难百战多。

此去泉台招旧部 ,

旌旗十万斩阎罗。

第二首

南国烽烟正十年,

此头须向国门悬。

后死诸君多努力,

捷报飞来当纸钱。

第三首

投身革命即为家,

血雨腥风应有涯。

取义成仁今日事,

人间遍种自由花。

参考译文

梅岭三章1936年冬天,梅山游击队根据地遭敌围困,当时我受伤又生病,在树丛草莽中隐伏了20多天,心想这次大概不能突围了,就写了三首诗留藏在衣底。可是不久,我们又有幸的逃脱了敌人的包围。

梅岭三章1936年冬天,梅山游击队根据地遭敌围困,当时我受伤又生病,在树丛草莽中隐伏了20多天,心想这次大概不能突围了,就写了三首诗留藏在衣底。可是不久,我们又有幸的逃脱了敌人的包围。

第一首诗意

今即将兵败身死我该写些什么?身经百战才创立了这番革命事业,多么的不易啊!这次我要到阴间去召集已经牺牲的同志。带领十万英灵击败国民党反动派!

第二首诗意

南方已经打了十年的仗了,我死后,我的头颅要挂在城门上,那些还活着的同志要多多努力,一定要用胜利的消息来祭奠我。

第三首诗意

革命者四海为家,含有血腥味的风雨应当有止境,今天为正义的事业牺牲生命,反动派必将失败,自由幸福的美好理想必将实现。

注释:

旋:不久。

泉台:传说中的阴间。

旧部:从前的部下。这里指牺牲了的战友。

旌旗:这里借指部队。旌,古代用于指挥或开道的一种旗帜。

烽烟:古代边境有敌人入侵时在高台上点燃起来作报警用的烟火,后泛指战火。这里指当时的国内革命战争。

诸君:这里是各位同志的意思。诸,许多、各位。君,对人的尊称。

涯:边际,止境。

取义成仁:为真理或正义事业而献身。这里指为中国人民的解放事业而英勇牺牲。取,求取。义,正义。成,成全,达到。仁,现在借指崇高的道德。

作品赏析

梅岭三章诗的前两句,劈头以率直的“今日断头意如何”自问,以“创业艰难百战多”的慷慨高歌作答,如空谷响震雷,声势已显不凡。下面两句悬想之词:“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”,更是雄风飒飒,如千军万马席卷而来,金鼓齐鸣声震长空,具有撼人心魄的力量。一个共产党人,壮怀激烈,虽死犹生,生要持枪跃马,为推翻反动统治奋斗不息,即使化为鬼魂,还要高举革命的旌旗,踏平阴间阎罗的地府,这种生死不渝的革命精神,多么深挚、多么感人啊! “革命重坚定”,“永矢贯初衷”,陈毅同志革命的坚定性、彻底性,植根于共产主义的崇高理想。“投身革命即为家”,陈毅同志从踏上革命的征途起,就把个人和革命融为一体,以革命为唯一的职责,以共产主义为唯一的奋斗目标。他坚信:“物到极时终必反,天翻地覆五洲红”,共产主义是不可抗拒的历史潮流。他深深懂得:创业艰难百战多,革命的胜利要付出重大的代价。但是,“应知天定由人定”,有英明的领袖,有一条正确的路线,有不怕流血牺牲的精神,有坚持不懈的努力,就会“日月重光世运开”,“人间遍种自由花”。正是这种坚定的共产主义信仰,赋予他一颗铁的心、铁的意志,出入刀丛无所畏惧,面对困难笑迎而上,遭受挫折斗志更坚,始终充满着旺盛的革命进取精神。[1]

梅岭三章诗的前两句,劈头以率直的“今日断头意如何”自问,以“创业艰难百战多”的慷慨高歌作答,如空谷响震雷,声势已显不凡。下面两句悬想之词:“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”,更是雄风飒飒,如千军万马席卷而来,金鼓齐鸣声震长空,具有撼人心魄的力量。一个共产党人,壮怀激烈,虽死犹生,生要持枪跃马,为推翻反动统治奋斗不息,即使化为鬼魂,还要高举革命的旌旗,踏平阴间阎罗的地府,这种生死不渝的革命精神,多么深挚、多么感人啊! “革命重坚定”,“永矢贯初衷”,陈毅同志革命的坚定性、彻底性,植根于共产主义的崇高理想。“投身革命即为家”,陈毅同志从踏上革命的征途起,就把个人和革命融为一体,以革命为唯一的职责,以共产主义为唯一的奋斗目标。他坚信:“物到极时终必反,天翻地覆五洲红”,共产主义是不可抗拒的历史潮流。他深深懂得:创业艰难百战多,革命的胜利要付出重大的代价。但是,“应知天定由人定”,有英明的领袖,有一条正确的路线,有不怕流血牺牲的精神,有坚持不懈的努力,就会“日月重光世运开”,“人间遍种自由花”。正是这种坚定的共产主义信仰,赋予他一颗铁的心、铁的意志,出入刀丛无所畏惧,面对困难笑迎而上,遭受挫折斗志更坚,始终充满着旺盛的革命进取精神。[1]

在陈毅光辉的一生中,有20多年的时间是在铁马金戈的枪林弹雨中度过的,而赣南的三年游击战,正如陈毅自己说的那样,“是我在革命斗争中所经历的最艰苦最困难的阶段”,《梅岭三章》可以说是反映这一历史阶段的最具有代表性的杰作。诗人以其崇高的革命情操,临危而斗志弥坚的豪迈胸怀,谱写成这一不朽的壮烈诗篇。三章比秋月,一字偕华星。它犹如挂在夜空中的皎洁明亮的秋月,它的一字一句犹如黑夜灿烂的明星,将永远激励人们为了壮丽的共产主义奋勇前进。

写作背景

地理位置

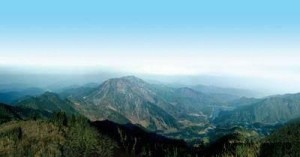

梅岭三章青山巍巍,绿水长流;古道悠悠,雄关屹立

梅岭三章青山巍巍,绿水长流;古道悠悠,雄关屹立

梅关,位于大庾岭(今江西大余与广东南雄)海拔七八百米高处的巅峰。唐开元四年,左拾遗张九龄奉诏开凿岭南驿道,以连结长江水系和珠江水系,推进岭南经济、文化发展。3年功成后,两侧植梅,梅关因此得名。当年古驿道上“商贾如云,货物如雨,万足践履,冬无寒土”,因此有着“海上丝绸之路”的美称。唐代诗人杜牧《过华清宫绝句》诗中有云“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,那岭南的荔枝就是通过这条驿道,由飞骑日夜兼程至长安,而色味不变。

1934年10月31日,8万多参加长征的红军大部队突破封锁后,经由此关,折而向西,直逼湘粤边境。陈毅因为在兴国老营盘战斗中负重伤,未能参加长征,于是在粤赣边坚持了三年艰苦卓绝的游击战,其中多次往返穿越梅岭。

这里号称“千峰转不尽,十里万重山”,树木遮天蔽日,漫山遍野,山中有洞,洞洞相连,便于部队隐蔽,保存实力。项英、陈毅确定了“依靠群众,坚持斗争,积蓄力量,创造条件,迎接新的革命高潮”的行动方针,开始了在赣粤边界一千多个日日夜夜的游击生活。

“天将晓,队员醒来早。露侵衣被夏犹寒,树间唧唧鸣知了。满身沾野草。天将午,饥肠响如鼓。粮食封锁已三月,囊中存米清可数。野菜和水煮。……”陈毅元帅一篇《赣南游击词》,生动、形象地记录了当年红军在艰苦环境下的斗争生活。

革命足迹

梅岭

梅岭

1919年去法国留学。1921年回国参加反内战等社会活动。1923年加入中国共产党,从事革命活动。1927年到武汉,被中央军委分配到武汉中央军事政治学校(黄埔军校武汉分校)做政治部文书工作,并兼任中共武汉军校党委书记。7月,武汉军校改编为国民革命军第二方面军教导团,陈毅仍负责党的工作。1928年1月,与朱德一起率部到湘南,在当地党组织配合下,举行湘南暴动,成立工农革命军第一师,陈毅任党代表。3月,率南昌起义和湘南起义保留下来的队伍向井冈山转移,与毛泽东领导的部队在宁冈会师。1930年7月,赣南红军独立师扩编为红二十二军,陈毅任军长,隶属红一军团建制。12月,率红二十二军参加中央苏区的第一次反"围剿"作战。1931年2月,红二十二军缩编为第六十二师纳入主力红军后,陈毅调任赣西南特委书记。5月至9月,率当地地方武装参加中央苏区第二、第三次反"围剿"作战。

1932年1月,根据中革军委决定,成立江西军区总指挥部,统一指挥江西的红色地方武装,下辖独立第三、四、五、六师,陈毅任总指挥兼政治委员。率部参加中央苏区的第四、第五次反"围剿"作战。1934年10月,中央红军长征时,陈毅因伤被留下,任中共中央江西分局委员和中华苏维埃共和国中央政府办事处主任。1936年12月,在红军三大主力会师陕北后不久,成立了新的统一的中央军委,陈毅为委员。在陈毅、项英等领导下,南方红军游击队在极端艰苦并与党中央失去联系的情况下,坚持三年游击战争,有力地支援了主力红军北上抗日,并保存和锻炼了革命力量,为而后成立新四军,坚持大江南北的抗日战争创造了条件。1938年1月,新四军在南昌成立,叶挺任军长,项英任副军长。陈毅任新四军第一支队司令员,中共中央东南分局委员(书记项英)和中央革命军事委员会新四军分会副书记。随后率部东进抗日,创建以茅山为中心的苏南抗日根据地。1939年11月,新四军第一、第二支队指挥机关合并,在溧阳成立新四军江南指挥部,陈毅任指挥,统一领导江南的抗日游击战争。1940年10月,指挥苏北新四军发动著名的黄桥战役,全歼国民党顽固派、江苏省政府主席韩德勤部1.1万余人,打开华中抗日新局面。11月,华中新四军、八路军总指挥部在盐城成立,统一指挥华中的新四军、八路军部队,陈毅任副总指挥代理总指挥职务。

1941年1月,蒋介石制造"皖南事变"后,中央军委发布命令,任命陈毅为新四军代理军长,在苏北盐城重建新四军军部。5月,中共中央华中局成立,刘少奇任书记,陈毅等为委员。1942年3月,刘少奇回党中央工作后,由陈毅任中央军委华中分会代理书记。1945年9月,陈毅任新四军代军长兼山东军区司令员。1946年1月,山东野战军组成,又兼任司令员(后又兼政治委员)。12月,与粟裕等组织宿北战役,歼敌整编第六十九师2万多人。1947年1月,又发起鲁南战役,歼敌整编第二十六师、第五十一师及第一快速纵队5.3万余人。1947年1月21日,中央军委决定成立华东野战军,并成立中共华东野战军前委,陈毅任野战军司令员兼政治委员和前委书记,同时撤销新四军兼山东军区和华中军区,成立华东军区,陈毅任司令员。全军共辖12个纵队和6个军区,共64万余人(其中野战军27万余人)。2月,发起组织莱芜战役,歼敌李仙洲集团5.6万余人,收复县城13座。5月,组织指挥孟良崮战役,歼灭国民党蒋介石"五大主力"之一的整编第七十四师2.6万余人,毙敌师长张灵甫。8月,为执行党中央和中央军委关于把战争引向国民党区域的战略方针,配合刘邓大军和陈谢大军挺进大别山和豫西,华东野战军组成外线兵团和内线兵团,分别担任外线作战和内线作战任务。陈毅、粟裕进入鲁西南地区,指挥外线兵团作战。

1948年5月中央军委决定调陈毅到中原工作,任中原军区和中原野战军第一副司令员、中共中央中原局第三书记,并仍担任华东野战军司令员兼政治委员和华东军区司令员。11月,中央军委决定由刘伯承、邓小平、陈毅、粟裕、谭震林五人组成淮海战役总前委。1949年2月,根据中央军委的命令,华东野战军整编为中国人民解放军第三野战军,陈毅任司令员兼政治委员和前委书记,并兼任华东军区司令员。4月,指挥第三野战军发起渡江战役,解放南京、上海和江南大片国土。到1949年底,第三野战军已发展到120余万人,其中野战军83万人,地方武装39万人。解放战争时期,在陈毅等指挥下,第三野战军转战华东和中原广大地区,共歼灭国民党正规军和地方部队245万余人,为新中国的成立立下了不朽战功。[2]

对比

解放后,陈毅对《梅岭三章》原稿进行了修改。在人民文学出版社做编辑工作的张茜,遵照陈毅的意愿,亲自选定《陈毅诗词选集》,并把《梅岭三章》作为首选,然后公开出版。

梅岭三章下面不妨将陈毅当年的《梅岭三章》诗稿与解放后公开发表的,我们从课本里读到的《梅岭三章》,作个对比,以示读者。

梅岭三章下面不妨将陈毅当年的《梅岭三章》诗稿与解放后公开发表的,我们从课本里读到的《梅岭三章》,作个对比,以示读者。

(一)

断头今日意如何?创业艰难百战多。此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。

绝命今日意若何,创业艰难百战多。此去泉台招旧部,十万旌旗斩阎罗

(二)

南国烽烟正十年,此头须向国门悬。后死诸君多努力,捷报飞来当纸钱。

南国烽烟正十年,此头须向国门悬。后死诸君多努力,捷报飞来当纸钱。

(三)

投身革命即为家,血雨腥风应有涯。取义成仁今日事,人间遍种自由花。

廿年革命即为家,血雨腥风应有涯。取义成仁今日事,人间遍种革命花。

可以看出,虽然陈毅对《梅岭三章》诗稿作了五处修改,但他献身革命的决心和对革命必胜的信心却是矢志不移,始终充满乐观主义。

陈毅元帅的《梅岭三章》,教育了一代又一代人为新中国的建设发展不懈努力,激励着一代又一代人为中华民族的伟大复兴艰苦创业,是宝贵的精神财富,是爱国主义教育和革命传统教育的生动教材。

第2个修改句强调召集那些已为革命献身的红军战士,人数的多少是次要的。

第3个修改句强调了红军战士对革命的忠贞,一旦从身革命就再无二心。

关于诗碑

《梅岭三章》诗碑陈毅《梅岭三章》诗碑位于大余县城西南12公里梅关乡梅山村黄坑北侧山坡上。始建于1997年。1934年中央红军主力长征后,陈毅留在中央革命根据地,在敌我力量悬殊的条件下,坚持极端艰苦的三年游击战争。1936年冬,陈毅为摆脱政府军的围剿搜捕,藏身于斋坑的岩壁丛莽中,斋坑一处山凹,用毛竹支撑一个窝棚,高仅1米,面积只有2平方米。棚以藤蔓覆盖,一条隐蔽山道,迂回可达。敌人近在咫尺,终未发现。陈毅自知难免,写下著名《梅岭三章》,以示绝笔。其小序云:“一九三六年冬,梅山被围。余伤病伏丛莽间二十余日,虑不得脱,得诗三首留衣底。旋围解。”今在其山凹之上,筑建《梅岭三章》诗碑,高约1.50米,宽2米,厚0.35米。座基高约0.50米,宽约2.50米,以白色花岗石砌筑。碑身为汉白玉结构,其字体镌刻处,采用镏金熨贴。陈毅诗碑与梅关碑林连为一体,构成梅关古驿道一处重要的人文景观。

《梅岭三章》诗碑陈毅《梅岭三章》诗碑位于大余县城西南12公里梅关乡梅山村黄坑北侧山坡上。始建于1997年。1934年中央红军主力长征后,陈毅留在中央革命根据地,在敌我力量悬殊的条件下,坚持极端艰苦的三年游击战争。1936年冬,陈毅为摆脱政府军的围剿搜捕,藏身于斋坑的岩壁丛莽中,斋坑一处山凹,用毛竹支撑一个窝棚,高仅1米,面积只有2平方米。棚以藤蔓覆盖,一条隐蔽山道,迂回可达。敌人近在咫尺,终未发现。陈毅自知难免,写下著名《梅岭三章》,以示绝笔。其小序云:“一九三六年冬,梅山被围。余伤病伏丛莽间二十余日,虑不得脱,得诗三首留衣底。旋围解。”今在其山凹之上,筑建《梅岭三章》诗碑,高约1.50米,宽2米,厚0.35米。座基高约0.50米,宽约2.50米,以白色花岗石砌筑。碑身为汉白玉结构,其字体镌刻处,采用镏金熨贴。陈毅诗碑与梅关碑林连为一体,构成梅关古驿道一处重要的人文景观。

在闻名遐迩的广东南雄梅关古驿道的中段旁,立着一块陈毅元帅的《梅岭三章》手迹诗碑。2003年8月底,陈毅的次子、时任解放军总装备部科技委委员的陈丹淮少将视察梅岭时,看到了父亲的《梅岭三章》手迹,倍感亲切,与随同人员一起当场吟咏了这首诗。

作者介绍

1901年生,字仲弘。四川省乐至县人。1919年赴法国勤工俭学。1921年回国。1922年加入中国社会主义青年团。1923年加入中国共产党。1927年在武汉中央军校担任政治工作。同年在南昌起义部队任第十一军二十五师七十三团政治指导员。参加领导了湘南起义。抗日战争时期,任新四军第一支队司令员,江南指挥部、苏北指挥部指挥,新四军代军长、军长。解放战争时期,历任山东军区司令员,华东军区司令员,华东野战军司令员兼政治委员,中原军区和中原野战军副司令员,第三野战军司令员兼政治委员。主要著作分别收入《陈毅军事文选》、《陈毅诗词选集》[3]

与毛泽东诗交

陈毅的好学多才在党内早已闻名,即使是在战争年代,他也不废早年的习惯如读书、吟诗等,而他的随身行囊中也主要是书籍。在担任上海市长之后,工作之余,陈毅也往往喜欢独自上街逛书店。除了淘书,他还要求当地的图书馆和博物馆多多收藏善本古籍。陈毅很少给人题字或题词,但是上海跑马厅改建为上海图书馆之后,他却主动题写了馆名。奉命进京工作之后,陈毅成了琉璃厂的常客。所有这些,用他的话来说,就是一个“喜”字。这不仅仅是对文艺、书籍等的单纯喜爱,他的兴趣已然升级为专家的水平,如他对文学中的许多专业问题(如法国浪漫主义文学,唐代诗家之李白、杜甫、白居易等)都有自己独到的研究和见解。

不仅喜欢欣赏,陈毅还坚持诗歌创作,并且成为著名的党内诗家之一。陈毅的诗歌作品,后来出版有《陈毅诗词选集》《陈毅诗稿》《陈毅诗词集》等。所谓“诗如其人”,陈毅的诗风和为人,都是本色的。毛泽东曾称:“陈毅的诗豪放奔腾,有的地方像我。陈毅有侠气,爽直。”这也是对陈毅其人其诗的最大褒奖。

在毛泽东和陈毅之间,诗歌这种文学体裁是他们心灵沟通的重要媒介。众所周知,毛泽东在党内与人往来一向坚持以公务论,但他对陈毅却有着工作之外的“诗交”。他们不仅彼此欣赏,还相互切磋。毛泽东在日理万机之余还帮助陈毅修改诗作,这就流传下来许多“诗话”。

1965年7月21日,毛泽东在致陈毅的信中说:“你叫我改诗,我不能改,因我对五言律,从来没有学习过,也没有发表过一首五言律。你的大作,大气磅礴。只是在字面上(形式上)感觉于律诗稍有未合。因律诗要讲平仄,不讲平仄,即非律诗。我看你于此道,同我一样,还未入门。我偶尔写过几首七律,没有一首是我自己满意的。如同你会写自由诗一样,我则对于长短句的词学稍懂一点。剑英善七律,董老善五律,你要学律诗,可向他们请教。只给你改了一首,还很不满意,其余不改了。“又诗要形象思维,不能如散文那样直说,所以比、兴两法是不能不用的。赋也可以用,如杜甫之《北征》,可谓‘敷陈其事而直言之也’,然其中亦有比、兴。‘比者,以彼物比此物也’,‘兴者,先言他物以引起所咏之词也’。韩愈以文为诗,有些人说他完全不知诗,则未免太过,如《山石》《衡岳》《八月十五酬张公曹》之类,还是可以的,据此可以知为诗之不易。宋人多数不懂诗是要用形象思维的,一反唐人规律,所以味同嚼蜡。“以上随便谈来,都是一些古典。要作今诗则要用形象思维的方法,反映阶级斗争与生产斗争,古典绝不能要。但用白话写诗,几十年来,迄无成功。民歌中倒是有一些好的。将来趋势,很可以从民歌中吸取养料和形式,发展成为一套吸引广大读者的新体诗歌。又李白只有很少几首律诗,李贺除有很少几首五言律外,七言律他一首也不写。李贺诗很值得一读,不知你有兴趣否?”信中,毛泽东客气说自己不能修改陈毅的五言律诗。其实,此前陈毅于1964年率中国政府代表团出访时,创作了一组《六国之行》,共有七首五言律诗,毛泽东就曾改定了第一首,是为《西行》:“万里西行急,乘风御太空。不因鹏翼展,哪得鸟途通。海酿千钟酒,山裁万仞葱。风雷驱大地,是处有亲朋。”

毛泽东上述关于旧体诗的评说,即称颂了陈毅诗词的“大气磅礴”,以及董必武、叶剑英各家的长处,又述说了自己的经验之谈,特别是从审美和创作的角度,对古今文学作品运用“形象思维”(比兴)的方法,作了高屋建瓴的总结,并对民歌、白话诗也有一番不失客观的褒贬,堪为毛泽东文艺思想的经典之论。显然,是陈毅的诗歌触发了毛泽东的兴趣。[4]

作者评价

陈毅同志是久经考验的无产阶级革命家、军事家、外交家,中国人民解放军的创建者和领导者之一,党和国家的卓越领导人。他毕生坚信马克思主义,坦荡无私、爱憎分明,为人民军队的创建和发展,为争取人民解放的革命事业和新中国社会主义的建设事业,建立了不朽的功绩。[5]

求购

求购