- 清朝皇陵

清朝皇陵

建筑特征

清代帝王陵寝,从建陵年代和地理位置,可分为清初关外三陵、清东陵和清西陵三个陵区。清东陵和清西陵的陵墓从规划建制到建筑造型均仿照明朝,采用集中陵区的手法,安排总入口,从正红门开端,经统一的神道石像生、碑亭及华表,然后分达各陵区。其布局顺序为:五孔石券桥、牌楼、碑亭、三孔券桥,大月台、宫门、隆恩殿及左右配殿,而后为石平桥、月台、琉璃门、五供、方城(上立明楼)、月牙城、宝城、宝顶。皇帝、皇后、亲王、公主、嫔妃的陵制级别相当严格,形成了一套程式化的规则。[1]

清东、西二陵在规制上基本沿袭明代,所不同的是陵冢上增设了月牙城。另外,明十三陵中,只有长陵有“圣德神功碑”,而清东、西二陵中则有数通。陵园的布局与明代相比也发展到更成熟的阶段。按照从南到北的顺序,都由石像生、大碑楼、大小石桥、龙凤门、小碑亭、神厨库、东西朝房、隆恩门、东西配殿、隆恩殿、琉璃门等大小建筑组成。每座帝陵附近一般都附有皇后和嫔妃的园寝。

主要景点

清东陵

清东陵位于河北省遵化市西北30公里的昌瑞山,据北京125公里。始建于顺治十八年(1661年),占地面积2500平方公里,是中国现存规模旁大,建筑完美的帝王陵墓群之一。清东陵共有十四座帝,后,妃陵寝。其中,有清代入关第一帝,少年天子顺治皇帝的孝陵;有在位时间最长,以仁制天下的康熙皇帝的景陵;有古稀天子,十全老人乾隆皇帝的裕陵;有少年有为,却又一手创造了垂帘听政的咸丰皇帝的定陵;还有一生失意,又死因不明的同治皇帝的惠陵。是京郊人文景观中不容错过的胜地。

孝陵

孝陵是清世祖福临(顺治皇帝)的陵寝,是清王朝入关后在关内营建的第一座陵寝,是清东陵的首陵(也称主陵),也是清陵中规模最大的陵寝。孝陵以昌瑞山为祖山(靠山),以影壁山为案山,以金星山为朝山(也称照山),其数十座建筑和石雕沿着这三山的连线疏密有致地排列开来,长达6km,成为气势磅礴的陵园中轴线。

孝陵坐北朝南,从第一座建筑石牌坊起,向北依次为:下马碑、东西班房、大红门、具服殿、圣德神功碑楼、石像生、东西班房、龙凤门、一孔桥、七孔桥、五孔桥、下马碑、三路三孔拱桥、神道碑亭、东西朝房、东西班房、隆恩门、东西焚帛炉、东西配殿、隆恩殿、三座门、二柱门、石祭台、方城、明楼、宝城、宝顶,宝顶下是地宫,陵前左侧是神厨库。这数十座形式各异、大小不一的建筑和石雕由一条宽约10米以砖石铺砌的神道连接起来,形成一个完整的序列。

孝陵的陵址是世祖福临亲自选定的,但由于当时仍在定鼎初期,战争不断,灾害频仍,国库空虚,加之福临英年早逝,其生前未建陵寝。福临驾崩当年,即顺治十八年(1661年)开始筹建陵寝,康熙元年(1662年)九月破土,康熙二年(1663年)二月动工兴建。由于当时经费不足,福临又停灵待葬,清廷不得已拆用了北京北海西岸的一组明代建筑--清馥殿的部分旧料。地宫建成后,福临及其二位皇后先行入葬,地面其它建筑继续营建,大约完工于康熙十二年(1673年)以后。

孝陵地宫内共葬3人,即清世祖福临、孝康章皇后和孝献皇后。由于当时清朝仍盛行关外的火化旧俗,所以福临及其二位皇后死后均为火化,地宫内并无棺椁,只有3个“宝宫”。

孝陵是清王朝仿照明陵规制在关内营建的第一座皇陵,成为后世清陵的模式和蓝本。[3] 孝陵

孝陵

裕陵

裕陵是清高宗弘历(乾隆皇帝)的陵寝,位于孝陵西侧的胜水峪,始建于乾隆八年(1743年)二月初十日丑时,完工于乾隆十七年(1752年),耗用白银178万多两。

裕陵的建筑规制与景陵基本相同,营建时正值清朝的鼎盛时期,国泰民安,财力雄厚,因此建筑规模宏大,材料精良,富丽堂皇,多有创新。与景陵、泰陵相比,裕陵石像生增加了麒麟、骆驼、狻猊,共有8对,其数量在清代陵寝中居于第二位;隆恩殿内东暖阁被辟为佛楼,从此以后,凡帝陵东暖阁皆建为佛楼,成为定制;其它帝陵陵寝门前的玉带河上都建三座小平桥,唯独裕陵修建了三座规制相同的一孔拱桥,龙凤柱头栏杆两端不用抱鼓石,改用靠山龙,在清陵中仅此一例;隆恩门前的三路三孔拱桥两侧各建一座对称的平桥,自此成为定制。裕陵圣德神功碑楼仿景陵圣德神功碑楼式样,立双碑,东碑刻满文,西碑刻汉字。值得一提的是碑文由仁宗(嘉庆皇帝)颙琰撰写,而汉字则由高宗弘历的第十一子、以书法见长的成亲王永瑆书写。因此,此功德碑不仅具有很高的历史价值,而且还有极高的书法价值。

裕陵最值得称道、最富文化内涵的是地宫。其地宫为传统的拱券式石结构,由九券四门构成。从第一道石门起到最后的金券,券顶、平水墙、月光石上都布满佛教题材的石雕图案,堪称庄严肃穆的地下佛堂。四道石门上有八大菩萨像,第一层门洞券内平水墙上有四大天王像,明堂券顶部有五方佛,穿堂券东西墙壁上有相同的两组五欲供,明堂券和金券东西两壁的月光石上有八宝、法杵、宝珠、喇嘛塔、执壶等图案,还有用29,464个藏文和647个梵文镌刻的佛经咒语。这些石雕形象生动,布局严谨,刻技精湛,被誉为石雕的艺术宝库。在明堂券内东西平水墙下设有四组册宝座。金券内设有石制的须弥座形的棺床,棺床正中安设高宗的梓宫,棺下有金井一眼。高宗棺柩左右为孝贤、孝仪两位皇后以及慧贤、哲悯、淑嘉皇贵妃的棺椁。裕陵地宫对于研究清代陵寝、乾隆皇帝的生平以及佛教石刻具有极为珍贵的价值,而裕陵地宫的未解之谜更吸引着人们不断地探求。

1928年,发生了震惊中外、骇人听闻的孙殿英东陵盗宝案,裕陵地宫被盗掘。1975年对地宫进行过清理,1977年对裕陵建筑进行了全面修缮,1978年裕陵及地宫对外开放。[4] 裕陵

裕陵

景陵

景陵是清圣祖康熙皇帝玄烨的陵寝。康熙十三年(1674年),玄烨的嫡皇后孝诚皇后崩逝。嫡后应与皇帝合葬,在此情形下,玄烨不得不把营建山陵之事提到日程上来。经大臣们精心相度,玄烨钦定,陵址选定在河北遵化马兰峪清孝陵东南二里之地。康熙十五年(1676年)二月初十日正式兴工,康熙二十年(1681年)景陵基本建成。其建筑规制除不建石牌坊、大红门、具服殿、石像生外,基本与孝陵相同。弘历即位后,为景陵补建了石像生。

景陵规制虽然效法孝陵,但又有许多重大的改进和创新。孝陵圣德神功碑楼仿明陵制度,立石碑一座,所不同的是用满、汉两种文字镌刻碑文,均刻在碑阳。建景陵圣德神功碑楼时,因圣祖在位日久,功行隆盛,碑文较长,两种文字于一碑不能尽载,世宗决定竖立两碑,左碑刻满文,右碑刻汉字。世宗首立双碑,自此成为定制。

自景陵二碑三匾上的文字由世宗亲笔御书并钤用“雍正尊亲之宝”后,各帝陵以及后陵碑匾上的文字均由嗣皇帝御书并钤用宝文,成为定制。自景陵开始,凡碑匾上的三种文字字体均大小一致,显示了清朝统治者在处理民族关系上已有了明显的进步。

景陵在丧葬制度方面也有诸多重要的改变。景陵首开皇帝陵内袝葬皇贵妃的先例;景陵是清朝皇家陵寝中第一个废除火化、将尸体葬入棺椁的陵寝;景陵开创了皇帝陵内先葬皇后、不闭石门、以待皇帝的制度。上述景陵的重大改革和创新使清朝的陵寝制度更为完善,对后世清陵产生了重要影响。

雍正元年(1723年)九月初一日,圣祖玄烨葬入景陵地宫,景陵同时还葬有孝诚、孝昭、孝懿、孝恭4位皇后并袝葬敬敏皇贵妃。[5]

定陵

定陵是清文宗奕詝(咸丰皇帝)的陵寝,位于清东陵最西端的平安峪。定陵于咸丰九年(1859年)四月动工,至同治五年(1866年)告竣,耗银313万多两。同时,定陵也有一些独创,如取消隆恩殿东西北三面的石栏杆;在方城的月台和礓两侧增加石栏杆;方城前礓改为上下两段,中间设缓步平台等。定陵的规制为后来穆宗的惠陵和德宗的崇陵所效仿,因此,它起到了承前启后的作用,在清代陵寝史上是一个转折点。

由于定陵的营建正处于清王朝的危难时期,其间先后经历了太平天国起义、捻军起义、第二次鸦片战争、圆明园被毁、文宗出逃并死于避暑山庄,内外交困,财政极度困难,所以工程曾一度中断。且为了解决经费不足的问题,不得不大量使用宝华峪旧料。因此与其它陵寝相比,定陵不仅工期长,而且质量也较差。

文宗死后,因定陵尚未建成,其梓宫及其原配嫡皇后孝德显皇后的梓宫先在东陵隆福寺行宫暂安。同治四年(1865年)定陵基本建成,同年九月二十二日,文宗和孝德显皇后的梓宫同时葬入定陵地宫。[6] 定陵

定陵

惠陵

惠陵是清穆宗载淳(同治皇帝)的陵寝,位于清东陵境内东南之双山峪,是清代皇家在东陵兴建的最后一座皇帝陵。按照封建定制,新君即位后就应相度万年吉地,营建陵寝。但穆宗在13年中未提及此事。穆宗驾崩后,建陵一事才被提到日程上来。穆宗逝后10天,两宫皇太后颁发懿旨,决定为大行皇帝选吉地建陵。派出的相度大臣都是朝中的亲信重臣,他们在东陵、西陵界内遍行相度,找到了数处备选吉地。经过反复比较,认为在东陵以双山峪最好,西陵则以金龙峪最佳。经两宫皇太后懿旨,最后确定东陵的双山峪为穆宗的万年吉地。任命奕譞、魁龄、荣禄、翁同龢为承修大臣,于光绪元年(1875年)三月十二日午时破土,八月初三日午时动工营建。规制仿定陵。光绪四年(1878年)九月惠陵及妃园寝全工告竣,历时3年。惠陵实用银4,359,110.89两,妃园寝用银517,775.428两。

惠陵及妃园寝各建筑的主体架梁及大木构件均使用棪楠木。光绪五年(1879年)三月二十六日,穆宗载淳和孝哲皇后梓宫葬入惠陵地宫。[7]

菩陀峪定东陵

定东陵是清文宗孝贞显皇后(慈安)和清文宗孝钦显皇后(慈禧)的陵寝。因位在咸丰定陵东侧,所以称定东陵。慈安之陵位于普祥峪,慈禧之陵位于菩陀峪,为示区别,慈安陵又称普祥峪定东陵,慈禧陵又称菩陀峪定东陵。

定东陵始建于同治五年(1866年),完成于光绪三十四年(1908年),历时42年。建陵之初,两宫皇太后就派体仁阁大学士周祖培、理藩院左侍郎英元、左都御史全庆到东陵相度万年吉地。同治十二年(1873年)三月,两宫皇太后借谒陵之时亲临阅视,确定普祥峪、菩陀峪为两太后的万年吉地,并任命两陵的承修大臣。同治十二年八月二十日两陵同时破土动工,历经6年,于光绪五年(1879年)六月完工。两陵并排,规制相同,中间只隔一条马槽沟。慈安陵用银2,665,743.823两,慈禧陵用银2,275,818.046两。两陵规制在孝东陵的基础上又增建了神道碑亭和下马碑,用料讲究,质量优良,在皇陵中堪称上乘。光绪七年(1881年)三月慈安崩逝,同年九月入葬。

光绪二十一年(1895年),慈禧以年久失修为由,对刚建成16年的菩陀峪定东陵进行了重修。重修工程由庆亲王奕劻和文渊阁大学士荣禄主持。隆恩殿、东西配殿、方城、明楼均拆除重建,并对其余建筑揭瓦大修,历时13年,至慈禧临死前几天才全工告竣。重修后的慈禧陵,特别是隆恩殿和东西配殿构件改用名贵的黄花梨木、油饰彩绘全部贴金等在明清两代皇陵中独一无二,更显精美豪华,金碧辉煌。

慈禧于宣统元年(1909年)十月初四日葬入地宫。1928年,发生了震惊中外、骇人听闻的孙殿英东陵盗宝案,慈禧陵墓内的金珍玉宝被洗劫一空。1979年和1983年,文物工作者先后对其地宫和内棺进行了清理。目前,慈禧陵地上建筑和地宫均已向游人开放。[8] 定东陵

定东陵

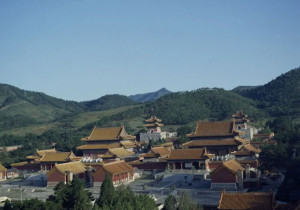

清西陵

清西陵是清朝帝王两大陵寝之一,位于河北省易县城西15公里处的永宁山下,离北京120多公里。周界约100公里,陵域北起奇峰岭,南到大雁桥,东自梁各庄,西止紫荆关,面积达800余平方公里。是清入关后营建的又 一处规模较大的陵墓区,也是历代帝王陵园建筑保存比较完整的一处。这里北依峰峦叠翠的永宁山,南傍蜿蜒流淌的易水河,古木参天,景态雄伟。雍正八年(公元1730年)选此为陵址。雍正的陵址本来是选在清东陵九凤朝阳山,但他认为“规模虽大而形局未全,穴中之土又带砂石,实不可用”,因而将原址废掉,命另选“万年吉地”。选陵址者奏称,易县永宁山下是“乾坤聚秀之区,阴阳汇合之所,龙穴砂水,无美不收。形势理气,诸吉咸备。”雍正皇帝览奏后十分高兴,也认为这里“山脉水法,条理详明,洵为上吉之壤”。自此,清各代皇帝便间隔分葬于遵化和易县东、西两大陵墓。

清西陵自雍正八年(公元1730年)首建泰陵,至公元1915年光绪的崇陵建成,历经186年,共建有皇帝陵四座,即雍正帝的泰陵、嘉庆帝的昌陵、道光帝的慕陵和光绪帝的崇陵,皇后陵三座,分别为孝圣宪皇后的泰东陵、孝和睿皇后的昌西陵、孝静成皇后的慕东陵,王公、公主、妃嫔园寝7座,埋葬着雍正、嘉庆、道光、光绪4个皇帝,9个皇后,56个妃嫔及王公、公主等共80人。建筑面积达5万多平方米,共有宫殿1000多间,石雕刻和石建筑100多座,构成了一个规模宏大、富丽堂皇的古建筑群。

清西陵还有一座没有建成的帝陵,是中国末代皇帝溥仪的陵墓。溥仪去世后,骨灰曾归葬八宝山公墓;据报载,1994年,溥仪的骨灰又葬入清西陵。

泰陵

泰陵坐落于今河北省易县西15km永宁山下的太平峪。是清雍正皇帝的陵墓,其陵寝规模之宏大、体系之完备、建筑之精美,堪称清西陵诸陵之首。雍正帝登基后曾在遵化州九凤朝阳山选定陵址,后因风水原因而废弃,命亲王允祥和两江总督高其倬另觅新址,改选在易州永宁山下,首辟西陵。泰陵于雍正八年(1730年)始建,雍正十六年(1738年)建成。雍正皇帝及其孝敬宪皇后、敦肃皇贵妃奉安于泰陵地宫。

泰陵由南至北第一座建筑是五孔石拱桥,流经桥下的北易水清澈透底,常年不息。跨过五孔桥便是西陵最具代表性的建筑——巍峨壮观的三架石牌坊。过石牌坊即是泰陵的门户——大红门。圣德神功碑楼稳坐于神路正中,建筑形式为四面辟门,重檐九脊歇山顶,黄琉璃瓦。楼内中间有一对高大的赑屃驮着石碑,碑高13.2m,宽2.25m,厚0.60m,碑身阴刻满、汉两种文字颂扬雍正皇帝的功德。神道东侧则是皇帝祭祀前更衣之处——具服殿。碑楼外广场四角分别矗立着华表,华表通高12m,直径约1.5m,通身浮雕盘绕向上的巨龙,望天吼蹲坐柱顶,两个面南,两个朝北。圣德神功碑楼北面为七孔桥,是陵区最大的桥梁。桥北有5对石像生,分别为狮子、大象、骏马和文臣、武将。绕过作为影壁的蜘蛛山,穿过龙凤门,一组富丽堂皇的宫殿区便展现开来。近处是神道碑亭。3座三孔石桥并排跨过小河。桥北东侧为神厨库、井亭。广场北面平台上有东西朝房各5间,东西守护班房各3间。

隆恩门内左右各有焚帛炉一座,炉高4m,长3m,宽2.13m。正殿为隆恩殿,面阔5间,进深3间,重檐歇山式,顶覆黄琉璃瓦,下檐重昂,上檐单翘。明柱沥粉贴金包裹,殿顶有旋子彩画,梁枋上装饰金线大点金,枋心彩画是“江山一统”和“普照乾坤”。左右为东西配殿。隆恩殿后是三座门、二柱门、石祭台、方城、明楼。方城呈正方形,长、宽各20.55m,高15.4m。明楼位于方城台面正中,重檐歇山顶。从明楼有马道通往宝城,宝城上部为宝顶,下部为地宫。[9]

昌陵

昌陵是清仁宗颙琰(嘉庆皇帝)的陵寝,位于今河北省易县永宁山太平峪,是清西陵建成的第二座帝陵,东距泰陵0.5km,与泰陵平行走向。太平峪原是乾隆皇帝为自己选定的陵址,后来乾隆皇帝颁布“昭穆相建”的兆葬之制,另在东陵胜水峪卜选万年吉地,将太平峪赐予其子嘉庆。嘉庆八年(1803年)昌陵建成,葬入孝淑睿皇后。道光元年(1821年)嘉庆皇帝梓宫奉安昌陵。

陵寝从南到北依次为:五孔桥、华表、石像生、龙凤门、五孔桥、三路三孔桥、神道碑亭、东西班房、东西朝房、隆恩门、神厨库、井亭,隆恩门内两侧为东西焚帛炉、东西配殿,隆恩殿后是三座门、二柱门、石祭台、方城、明楼、宝城、宝顶、地宫。昌陵的建筑规模逊于泰陵,但昌陵的许多单体建筑如圣德神功碑楼、隆恩殿、隆恩门、明楼、东西配殿,在建筑面积和高度上又比泰陵有所增益,更显宏伟壮丽。昌陵隆恩殿明柱包金饰云龙,金碧辉煌。清代皇陵的隆恩殿均采用金砖铺墁,唯独昌陵隆恩殿的地面采用紫花石墁地,每块62cm×62cm,磨光烫蜡,不滑不涩。石面呈黄色,上有天然紫色花纹,阳光照射下五彩缤纷,如满堂宝石。昌陵隆恩殿的东暖阁佛楼分上下两层,上层的金漆木雕垂花花纹图案细腻玲珑,堪称佳作。[10]

慕陵

慕陵是道光皇帝的陵墓,位于陵区西侧。按照“昭穆相建”之制,嘉庆皇帝葬西陵,道光皇帝则应葬在东陵。道光皇帝登基伊始,也曾花费7年时间在东陵宝华峪建陵,不料竣工后仅隔一年便发现地宫渗水。道光帝盛怒之下,将这座陵墓全部拆除,另在西陵选吉地建陵。为此不惜背负“违背祖制”的名声。

慕陵建于道光十二年(1832年)至道光十六年(1836年),由宠极一时的大臣穆彰阿主持建造。选址时吸取了东陵宝华峪陵寝渗水的教训, 选择了高平之地龙泉峪为陵址。鉴于地势的限制,并根据 “总以地臻全美为重, 不在宫殿壮丽, 以侈观瞻”的宗旨, 道光皇帝对慕陵的建筑规制进行了大胆的改革与创新:建筑规模显著缩小,裁撤了圣德神功碑楼、石像生、二柱门、方城、明楼等大型建筑,仅有建筑27座, 占地3.04公顷, 比清西陵之泰陵缩小近5.3公顷。同时对主体建筑结构进行了改革:地宫由传统的九券四门改为四券二门, 地宫内增设龙须沟;隆恩殿的屋顶由重檐歇山顶、面阔5间改为单檐歇山顶,面阔3间,带回廊。殿外不设石栏。月台上裁撤了铜鹤、铜鹿,增设了石幢和石日晷;东西配殿由传统的面阔5间改为面阔3间;陵寝门由三座门改为三间四柱石牌坊;隆恩门前马槽沟上的三座三孔拱券桥改为一座三孔拱券桥,两侧各加一座五孔平桥。慕陵的建造对后世陵寝产生了较大影响,此后的帝陵都不再建圣德神功碑楼、二柱门。

虽然慕陵在外观上体现了“节俭”之意,但其建筑形式和材质的使用却异常精美。其围墙采用磨砖对缝,干摆灌浆到顶做法;隆恩殿、东西配殿所有木构件全部采用珍贵的金丝楠木,不饰彩画,外露楠木本色,直接在楠木上以蜡涂烫,并在天花、雀替、槅扇、门窗上装饰了1,318条楠木雕龙,仅隆恩殿就有雕龙1,096条。隆恩殿的每一块天花板都是一件雕龙艺术的杰作。匠师们用高浮雕加镂空的手法刻成在云雾中舞动俯视的游龙,龙头突出平面达半尺多高,张口鼓腮,仿佛群龙聚会,遨游天际。慕陵两建一拆,耗银440多万两,超过了西陵的任何一座陵墓。[11] 慕陵

慕陵

崇陵

崇陵是清德宗载湉(光绪皇帝)的陵寝,位于清西陵的金龙峪。宣统元年(1909年)始建,1915年竣工。崇陵地宫内安葬着光绪皇帝和孝定景皇后(隆裕皇后)。

光绪十三年(1887年)三月,光绪皇帝侍奉慈禧太后谒西陵时选定金龙峪为其万年吉地。当时,清王朝正面临着深重的内忧外患,加之皇帝和太后之间的矛盾日益激烈,慈禧专权,以至陵墓一直未能动工。光绪三十四年(1908年),光绪皇帝在幽禁中死去,因尚未建陵,其梓宫暂安在景山观德殿。宣统元年三月,又移至清西陵梁各庄行宫停放。一起一落,共耗银438,400两。宣统元年(1909年)开始营建崇陵。宣统三年(1911年)辛亥革命爆发,崇陵工程尚未过半,宣统皇帝退位时向民国政府提出优待条件,其中第五款:“德宗崇陵未完工程,如制妥修,其奉安典礼,仍如旧制,所有实用经费,均由中华民国支出。”当时南京临时政府的议和代表伍廷芳和各省督应允了这些条件,立即拨款赶修崇陵。1913年崇陵地宫先期建成,光绪皇帝的梓宫才奉安于此,同年病逝的隆裕皇后也同时葬入。1915年陵寝工程全部完成。

崇陵陵制是参照惠陵设计建造的,建筑规模上虽不如泰陵宏伟,却有其独到之处。其隆恩殿的木结构均为名贵的梴楠木,质地坚硬,如铜似铁,被誉为“铜梁铁柱”。殿内四根明柱沥粉贴金,底部饰海水江涯图案,柱身饰金龙一条盘绕而上,富丽堂皇。地宫内凿有14个水眼与龙须沟相通,每座宫殿基部有5尺宽的散水,这些设施增强了崇陵的排水功能。地宫为四门九券、无梁无柱的石结构建筑,墓道全长63.19m。四道石门上分别雕刻八大菩萨立像。金券内的宝床正中停放着光绪皇帝的梓宫,隆裕皇后的梓宫居左。由于经费困难,崇陵工程中没有植树项目。崇陵建成后,清廷遗老梁鼎芬激励皇室后裔捐资,为崇陵栽植松、柏、枫、杨等树40,601棵。三座门内栽有18棵云杉分列左右,象征十八罗汉为光绪守陵。隆恩门内两侧、宝顶周围植有白皮松。这些树木已成为清代陵寝古树名木中的珍品。

1938年秋,崇陵地宫被不明身份的军队盗掘,至今,地宫内仍保留有当年盗墓的痕迹。1980年6月,清西陵文物管理处将地宫清理整修,向国内外游客开放,它是迄今为止清西陵唯一一座对外开放的地下宫殿。[12] 崇陵

崇陵

关外三陵

关外陵寝埋葬的都是清入关以前的皇帝及其后妃,其中有的是被追尊的帝、后。在这些陵寝旁也建有许多陪葬墓。由于都是始建于入关之前,年代较早,所以颇具特色,对于研究清初历史弥足珍贵。

永陵

清永陵位于辽宁省新宾满族自治县永陵镇,是清太祖努尔哈赤以上四代父祖的陵寝,它与沈阳葬努尔哈赤的福陵(东陵)、葬皇太极的昭陵(北陵)合称盛京三陵。因永陵建筑年代远在清朝定都北京之前,且墓主人辈份又高,因此永陵称“三陵之首”,是清王朝的关外第一陵。

永陵始称兴京陵,顺治十六年(1659)年改称永陵,寓意大清王朝“江山永固”之意。陵中葬有努尔哈赤六世祖猛特穆、曾祖福满、祖父觉昌安、父亲塔克世,四人各设一座神功圣德碑楼,此外,努尔哈赤的伯父礼敦、叔父塔察篇古两人,也葬于陵中。

清永陵建筑吸收中原帝陵前设享殿,后为宝顶,周以方垣,均衡对称的陵寝体制,同时保持了清朝先世木栅为门的本色面貌,是满族文化最为浓郁的陵寝建筑群。清永陵处在启运山的庇护之中,其选址是中国风水理论运用的杰出代表之一。清朝皇帝康熙、乾隆、嘉庆、道光等曾先后九次亲临永陵谒陵祭祖,使永陵祭祀活动成为清代的国家典制。2004年7月1日在第二十八届世界文化遗产大会上,清永陵被联合国教科文组织正式列入世界文化遗产名录。[13]

褔陵

清福陵是清太祖努尔哈赤与孝慈高皇后叶赫那拉氏的陵墓,位于沈阳城东北二十华里,因此也俗称东陵。清福陵始建于后金天聪三年(1629年),同年葬清太祖努尔哈赤及皇后于陵内。崇德元年(1636年),皇太极改元称帝时,尊其父墓地为福陵,是清朝命名的第一座皇陵。顺治八年(1651年)清福陵初建完成,康熙、乾隆等朝又曾增建和改建并形成最后面貌。

清福陵保护区占地54万平方米,现存古建筑32座(组)。古建筑群布局因地势呈前低后高、南北狭长的形状,建筑群以神道为中轴线对称分布,平面布局规整,层次分明。由南向北依次为下马碑、石碑坊、望柱、正红门、石像生、一百单八磴、神功圣德碑亭、方城、隆恩门与隆恩楼、角楼、隆恩殿、东配殿、西配殿、明楼、宝城、宝顶。古建筑周边及神道两侧种植着数以千计的古松,形成万松夹道之势,营造出了皇陵纪念和永恒气氛。从山下眺望皇陵,则可见金碧辉煌的殿堂掩映在蓊郁的古松之中,皇陵肃穆庄严,雄踞山巅,睃睨来者。

清福陵作为皇室祖陵清代受到严格的保护,朝廷在这里设有专门的机构管理和保护皇陵,每年都要举行大小不等的祭祀活动,清朝入关后,更有康熙、乾隆、嘉庆、道光四朝四帝先后十次亲祭福陵。

1929年,以福陵古建筑群为中心的皇陵被辟为公园对公众开放。1988年国务院公布清福陵为全国重点文物保护单位。2004年7月1日联合国教科文组织正式批准清福陵列入世界文化遗产名录。[14] 清福陵

清福陵

昭陵

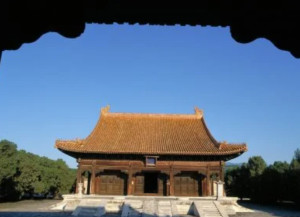

始建于清崇德八年(1643年),竣工于顺治八年(1651年),后经康熙、嘉庆二帝增建,才成今日规模。陵内葬有清太宗皇太极及其皇后博尔济吉特氏。昭陵不依山傍水,而是直接建在平地上。四周护以缭墙(围墙),极似一座小城。

求购

求购