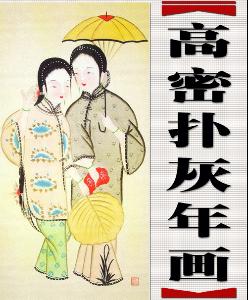

- 高密扑灰年画

高密扑灰年画

基本内容

高密扑灰年画文化遗产名称:高密扑灰年画

高密扑灰年画文化遗产名称:高密扑灰年画

所属地区: 山东 · 潍坊 · 高密市

遗产编号:Ⅶ—6

遗产类别:民间美术

申报日期:2006年

申报人/申报单位:山东省高密市

历史由来

尽管扑灰年画的制作技术比较独特,但它仍然属于我国年画群中的一个画种。在扑灰年画产生之前,高密一带的年画生产,大多是由一些穷文人手绘而成,他们为迎合民间需求,用工笔或半工半写之法绘一些喜庆题材的年画,销售于市,以聊补生活之不足。可想而知,这种生产效率极为低下。因此,单靠这种低效率绘制的年画作品,远远满足不了民间百姓在春节期间张贴 年画之需求。长年累月的生产实践,促使艺人们改进年画的技法,于是,扑灰年画这一画种诞生了。扑灰年画的产生,为那些心灵手巧的民间艺人从事年画生产,并以此为谋生手段提拱了可能。

尽管扑灰年画的制作技术比较独特,但它仍然属于我国年画群中的一个画种。在扑灰年画产生之前,高密一带的年画生产,大多是由一些穷文人手绘而成,他们为迎合民间需求,用工笔或半工半写之法绘一些喜庆题材的年画,销售于市,以聊补生活之不足。可想而知,这种生产效率极为低下。因此,单靠这种低效率绘制的年画作品,远远满足不了民间百姓在春节期间张贴 年画之需求。长年累月的生产实践,促使艺人们改进年画的技法,于是,扑灰年画这一画种诞生了。扑灰年画的产生,为那些心灵手巧的民间艺人从事年画生产,并以此为谋生手段提拱了可能。

扑灰年画起源于明朝初年,距今已有500余年的历史。它的创始者,据传是高密北乡公婆庙村的王姓人家,他的名字已无资料可查,只能凭借民间的一些传闻,来推知他的情况。

最初,他们为了生计,便临摹一些文人画及庙宇壁画拿到市场上去卖,慢慢地,他们便以文人画及庙宇壁画为基础,对其进行了借鉴、创新,从而产生了最里的扑灰年画。初期的扑灰年画大都是以神象、墨屏花卉为主。到明代中叶,"墨屏花卉"已销行于市。

从清代乾隆到咸丰年间(1736--1860)是高密扑灰年画发展的成熟期。乾隆十五年,公婆庙王氏开收徒之先河,收本村张氏的四个儿子为徒学画(据公婆张氏家谱 记载)。后因生活所迫,张氏四弟便仿学师傅,作墨屏花卉画于街市变卖,以补农田歉收的不足。这样作的结果,大大体现了扑灰年画的商品性质,扩大了它的行销范围及其在人们中间的影响,从而促进了高密民间年画的兴起与传播。到乾隆末期,高密李家庄的胡玉显、赵家圈的赵大伦、杜家官庄的杜万等,慕名投奔公婆庙张氏,拜师学艺。三人艺满归里,公开办作坊,收徒弟,以比师傅更大的派开起了画店。

胡、赵、杜三家作坊诞生开业,很快引来大批外画商,他们争相贩运。扑灰年画也由近及远,行销到烟台、临沂、徐州、杨柳青东部、内蒙、东北三省等地。胡记、赵记、杜记三家扑灰年画画店,从客观上刺激了扑灰年画的发展。胡玉显后人的家里,至今还生长着一棵返老还童久"文官果树",据传是外地画商给老先生带来的,至今已有170余年的历史,成为胡家引以为豪的祖传宝树,也是胡记扑灰年画发展史的最好见证。

大约在1810年左右,即清朝嘉庆十几年间,高密扑灰年画进入了一个新的发展时期,即半印半画时期。当时在天津杨柳青画店刻版的胡三,因不受老板的赏识,又迫于生计,便千里迢迢从杨柳青来到高密李家庄,投在胡玉显门下,安家落户。胡三从师胡玉显之后,很快将杨柳青木版年画的长处揉进了扑灰年画之中,从而逐步把扑灰年画发展成半印半画年画。以刻版印线稿,进行手绘为主要技术特征的半印半画年画制作技术,在相当程度上摆脱了手工绘制的约束,大大提高了年画的生产效率,增强了作品的生活气息,丰富了年画品种,从而把高密民间年画的生产推向了一个新阶段。

到清朝道光年间,高密扑灰年画进入了鼎盛时期,此期的高密扑灰年画由于受姊妹艺术的影响,已经发展为两支派系,并且涌现出了一大批作画能手,出现了百花齐放的局面。但对于扑灰年画来说,自清王朝末年,即光绪年间开始,就已经无可奈何地进入"更年期",出现衰老的征兆了。二十世纪初虽有一度知名度兴盛,但那只是印刷销售上的繁荣,而在题材内容,艺术特点上却是陈陈相因失去了创新和活力。[1]

题材演变

明末清初,战争不断,人口稀少,迫切需要农民耕种渔猎,休养生息。扑灰年画艺人顺应时势,创作了大量诸如《麒麟送子》《榴开百子》《喜报三元》《耕读渔樵》《八仙过海》等反映民心体现民意的作品,祈盼人丁兴旺、安居乐业,逐渐深入人们生活。清康熙年间,经过“三藩之乱”,清廷意欲长治久安,康熙皇帝颁布了《教民榜》,要人们“孝顺父母、尊敬长上、和睦邻里、教训子孙、各安生理、毋作非为”,扑灰年画随即出现了一批反映当时具有社会道德教化的作品,像《二十四孝》《三娘教子》等。

到清代中期,扑灰年画已销售到徐州、临沂、烟台、杨柳青以及内蒙古、东北三省等地,在全国产生了影响。这一时期,高密扑灰年画的成熟和兴盛不仅表现在画店和作坊数量的增加以及规模的扩张上,还表现在扑灰年画题材的丰富多样和形式的变化出新上,扑灰年画由单纯的墨屏花卉、神像,向反映现实生活的人物、山水、花鸟等多种类迈出了决定性的一步,在题材上有了根本性的转变。由于扑灰年画题材的扩展,扑灰年画的市场更加看好,影响越来越大,胶东半岛“北有潍县杨家埠,南有高密扑灰画”的生产格局已经形成。到清朝道光年间,扑灰年画进入了鼎盛时期,“老抹画”与“红货”两支派系并驾齐驱,涌现出了一大批年画高手,出现了百花齐放的好局面。一支派系继续以画墨屏为主,画风典雅,素淡稳重,笔墨潇洒,浑然成趣。民间艺人称之为传统的“老抹画子”,也叫“灰货”。这支派系的代表人物赵宗贵被乡里人传颂为不识字却善书的“赵秀才”。他擅长画扑灰墨屏,如《苏武牧羊》《东方朔》《铁拐李》等30余种故事题材的扑灰年画,经他的手绘制出来的扑灰墨屏,很受当地乡民和外地画商的欢迎。扑灰年画的另一派系则大胆借鉴杨柳青木版年画和潍县杨家埠年画对色彩的运用,积极向大红大绿靠拢,坚持以色代墨,追求画面色彩的艳丽红火,给人一种对比强烈的感觉。这个派系的画法得到农村大多数人的喜爱,在扑灰年画的发展中占据了主导地位,被称为“红货”。这个派系的代表人物是胡祥麟,是大名鼎鼎的胡玉显之子。他的代表作有《田玉川》《路遥知马力》《白蛇传》《三下南唐》等。由于他的作品以大红大绿为主,色彩对比强烈夺目,在销路上比赵宗贵的扑灰墨屏更为抢手。

1955年,高密县对境内年画事业进行普查登记。当时高密民间年画在东北乡30多个村庄盛行,当地群众在秋后农闲时节绘制年画,形成了“村村热闹、户户作坊”的景象。特别是农业合作化运动以后,扑灰年画逐步由单干生产过渡到组织生产,经营方式分为三种:一是由农业社投资为副业生产的,二是以互助组为形式投资生产的,三是单户联营凑集资金集中生产的。到1955年10月,全县共有350人绘制年画,来往客商将这种春节期间人们喜爱的年画,运销至胶州、诸城、五莲、莒县、临沂、莱阳、海阳、烟台、即墨以及辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古等地。

十一届三中全会以后,县文化馆按照上级指示精神,开展了对高密民间年画的挖掘、抢救、整理工作。1984年4月统计,全县共挖掘出50多个年画品种,恢复起40多个年画作坊,扑灰年画艺人们在保持原有特色的基础上,剔除封建糟粕,充实新的内容,创作出一批年画新作品。[2]

艺术特色

扑灰年画初时一些民间画工临摹庙宇壁画出售,因为临摹需要大量底稿,故在传统民间壁画底稿"扑粉"拓印法的基础上形成了"扑灰"拓印法。"扑粉"和"扑灰"最大的差别并不在于材料的运用,而在于"扑粉"是使用现成的粉本(即样本),而"扑灰"则需要先对原作加以临摹。"扑粉"是直接印制,用一次印一次,"扑灰"是一次摹仿多次印制。因为有了临摹这一程序,故扑灰年画在发展过程中极善于吸收各种绘画因素和造型风格,以适应人们的审美趣味。

扑灰年画初时一些民间画工临摹庙宇壁画出售,因为临摹需要大量底稿,故在传统民间壁画底稿"扑粉"拓印法的基础上形成了"扑灰"拓印法。"扑粉"和"扑灰"最大的差别并不在于材料的运用,而在于"扑粉"是使用现成的粉本(即样本),而"扑灰"则需要先对原作加以临摹。"扑粉"是直接印制,用一次印一次,"扑灰"是一次摹仿多次印制。因为有了临摹这一程序,故扑灰年画在发展过程中极善于吸收各种绘画因素和造型风格,以适应人们的审美趣味。

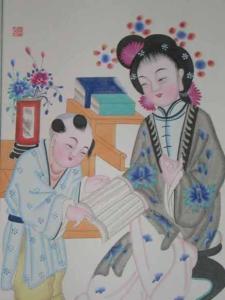

扑灰年画分为"老抹画"和"红货"两大流派。"老抹画"继承传统画法,仍以画墨屏为主,画风典雅,虽受新画派冲击,决心不改初衷,自编歌谣表态明志:"墨屏墨屏,案头清供。婆娘不喜,老头奉承。货卖识主,各有前程"。"红货",大胆借鉴天津杨柳青年画和潍县年画对色彩的运用,向大红大绿靠拢,使作品显出艳丽红火,对比强烈的特色,一时为多数人所喜爱,艺人也自编歌谣,宣扬成绩:"红绿大笔抹,市上好销货,庄户墙上挂,吉祥又红火"。

"刷刷刷,一溜栽花。大笔狂涂,描子勾拉。细心粉脸,眉眼巧画。待要好看,咸菜磕花。"这首顺口溜,既说明了高密扑灰年画的风格特点,也道出了它的制作手段。"刷刷刷"自然是指扑灰年画创作的速度。民间画师为了追求效率,也为了销售的需要,在作画时恣意挥洒、不加雕琢的风格就表现出来了。"大笔狂涂,描子勾拉"是指扑灰年画的笔法。"大笔狂涂"是"意"的体现,"描子勾拉"是"工"的写照。

扑灰年画被人们称作"民间写意画"的道理正在于此。"细心粉脸,眉眼巧画"是扑灰年画中的细微部分。在扑灰年画的人物作品中,都有一个或几个洁白的"粉脸",即在脸的部位先粉出一个洁白的脸型,然后巧妙地勾画五官,再敷彩、涂明油,看上去富有弹性,透明细嫩,给人一种强烈的真实感,这是其他民间年画所达不到的效果。"咸菜磕花"是为增强扑灰年画欣赏效果采取的一种制作手段,就是作品整体完成后,拿萝卜咸菜刻上图案,再蘸着颜色往"大笔狂涂"的服饰上磕,以打破画面的沉闷感,求得生动、变化。为了提高工效,增强画面效果,民间艺人们还创作了"鸳鸯笔""排线笔"和各种型号的"涮笔",这些工具的分工也为形成扑灰年画"兼工带写"的风格提供了条件。

早期的扑灰年画以水墨为主,从清代道光年间逐步发展为以色代墨,并趋向艳丽。起初扑灰年画的题材是灶王、财神。后来,逐渐转到用于布置美化房间的各种年画。内容也大多围绕中国的传统习俗。对中老年,大多是福寿有余、孝道为先之类。表现福寿有余的年画,画面上有手拄龙头拐杖、手捧大寿桃、脚踏祥云或骑仙鹿的老寿星,并有古松、仙鹤相衬,两边配以对联:寿比南山松不老,福如东海水长流。表现孝道的年画比较有代表性的是"二十四孝图",曾在高密民间风靡一时。

为了适应市场需要,扑灰年画的内容大都表现喜庆,很适于民户节日张贴。像"姑嫂闲话"、"踢毽子"、"万事如意"、"富贵平安"、"八仙庆寿"、"牛郎织女"、"福寿双全"、"双童献寿"、 "团扇美人"、"四季花屏"、"家堂"等都是扑灰年画的代表作品。扑灰年画的主要体裁有中堂、条屏、对联、窗旁、灶画、炕头画、供奉画、年历等,按题材分类主要有供奉家堂、文武财神、八仙、吉祥喜庆、故事戏曲、历史典故、风景花卉、历史人物等,堪称农村社会生活的缩影和民俗生活的大观园。 [1]

传承意义

扑灰年画的制作特点使其无法脱离传统的手工扑拓、绘制技艺,由此造成制作周期长、工艺讲究、产量有限的特点,这样扑灰年画便无法与制版印刷的新年画技术竞争市场,至光绪年间整个行业开始衰落。到民国中后期,由于战乱影响,扑灰年画业受到极大的摧残。1937年,抗战爆发后,绝大部分艺人外逃,画业濒于绝境。解放后,在生活的迫切要求下,扑灰年画业才重现生机,画店逐年增多。文化大革命"破四旧、立四新"期间,相当一部分画稿被烧掉,扑灰年画业又一次受到严重冲击,艺人面临失业的危险。党的十一届三中全会以后,扑灰年画艺术得到恢复,在政府的大力扶持下,相继成立了民间艺术研究中心、扑灰年画协会等组织。[1]

扑灰年画的制作特点使其无法脱离传统的手工扑拓、绘制技艺,由此造成制作周期长、工艺讲究、产量有限的特点,这样扑灰年画便无法与制版印刷的新年画技术竞争市场,至光绪年间整个行业开始衰落。到民国中后期,由于战乱影响,扑灰年画业受到极大的摧残。1937年,抗战爆发后,绝大部分艺人外逃,画业濒于绝境。解放后,在生活的迫切要求下,扑灰年画业才重现生机,画店逐年增多。文化大革命"破四旧、立四新"期间,相当一部分画稿被烧掉,扑灰年画业又一次受到严重冲击,艺人面临失业的危险。党的十一届三中全会以后,扑灰年画艺术得到恢复,在政府的大力扶持下,相继成立了民间艺术研究中心、扑灰年画协会等组织。[1]

文化保护

高密扑灰年画国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,该遗产经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日,经国家文化部确定,山东省高密市的吕臻立为该文化遗产项目代表性传承人,并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。

高密扑灰年画国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,该遗产经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日,经国家文化部确定,山东省高密市的吕臻立为该文化遗产项目代表性传承人,并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。

2018年5月15日,文化和旅游部、工业和信息化部发布第一批国家传统工艺振兴目录,高密扑灰年画入选。[3]

-

成都丰田雷凌优惠达1.3万元 成都大众捷达最高优惠1.3万元

2025-11-02 20:46:45 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-11-02 20:46:45 查看详情 -

空前钜惠 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-11-02 20:46:45 查看详情 -

多重礼遇齐放送,江铃皮卡助力用户春启新程 高大方正

2025-11-02 20:46:45 查看详情 -

天津港现车钜惠价(图文) 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-11-02 20:46:45 查看详情 -

起亚K5最高优惠3.3万 排队提车

2025-11-02 20:46:45 查看详情 -

成都丰田锐志最高优惠2.2万 成都凯迪拉克CT5优惠3.5万

2025-11-02 20:46:45 查看详情 -

成都雷克萨斯IS最高优惠7万元 独具匠心

2025-11-02 20:46:45 查看详情 -

成都标致307两厢优惠5千元 现金最高优惠2.6万元

2025-11-02 20:46:45 查看详情 -

上海购金刚最高优惠1.3万 成都广汽本田奥德赛优惠2万元

2025-11-02 20:46:45 查看详情

求购

求购