- 牛瘟

牛瘟

病原

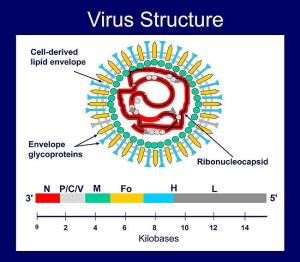

牛瘟病毒的结构牛瘟(Rinderpest,cattle plague或steppe murrain)病毒,是一种具感染性的牛只病毒,会引起牛瘟。这种病毒性疾病主要传染于水牛之间,但其他野生品种也有致病的记录。科学家相信,它最早起源於亚洲,在成吉思汗东征之後,传播至中东、欧洲及非洲。症状是牛发生高烧,口部溃烂,腹泻,淋巴坏死,有很高的致死率。

牛瘟病毒的结构牛瘟(Rinderpest,cattle plague或steppe murrain)病毒,是一种具感染性的牛只病毒,会引起牛瘟。这种病毒性疾病主要传染于水牛之间,但其他野生品种也有致病的记录。科学家相信,它最早起源於亚洲,在成吉思汗东征之後,传播至中东、欧洲及非洲。症状是牛发生高烧,口部溃烂,腹泻,淋巴坏死,有很高的致死率。

病毒比较脆弱,干燥曝晒易灭活病毒,但在湿冷或冷冻的组织中可存活很长时间。56℃60分钟或60℃30分钟能被灭活,但少数病毒能抵抗。在pH4.O~10.0之间稳定。对脂溶剂敏感。对多数普通消毒剂如石炭酸、甲酚、氢氧化钠敏感。

最後一个牛瘟病毒病例在2001年被确认,2010年10月14日,联合国粮食及农业组织宣布这种病毒已经绝迹。这是自天花绝迹以来,人类史上第二次消灭病毒性疾病,被形容是兽医史上最大的成就之一(原文:Rinderpest, a Centuries-Old Animal Disease, Is Eradicated)。

牛瘟的英语:Rinderpest,字根来自希腊文,意思即是牛只的瘟疫。

流行病学

牛瘟在公元4世纪就有记载,是古老的家畜传染病之一。欧洲学者认为牛瘟起源于亚洲。该病曾广泛分布于欧洲、非洲、亚洲,但从未在美洲、澳大利亚、新西兰出现。该病主要流行于中东和南亚、中亚地区。我国于1956年消灭了牛瘟。

牛、牦牛、水牛、瘤牛,以及野生动物(非洲水牛、非洲大羚羊、大弯角羚、角马、各种羚羊、豪猪、疣猪、长颈鹿)等,不分年龄和性别对本病均易感,尤以牦牛最易感,黄牛和水牛次之。其他动物如绵羊、山羊、鹿以及猪也易感。亚洲猪比欧洲、非洲猪易感;骆驼科动物极少感染。

病毒经消化道传染,也可经呼吸道、眼结膜、上皮组织等途径侵入。主要通过直接接触传染,也可通过密切接触的物体、昆虫间接传播,但不是主要方式。

病牛为主要传染源。潜伏期病牛(发热期前1~2天)的眼、鼻分泌物,唾液,尿液及粪便;临床症状出现前感染牛的血液及昕有组织均具传染性。

该病具明显的周期性和季节性,以12月份和次年4月份间为流行季节。具很高的发病率及死亡率,发病率近100%,病死率可高达90%以上,一般为25%~50%。

发病机理

牛瘟病毒通过消化道侵入血液和淋巴组织,主要在脾和淋巴结中迅速繁殖,然后传遍全身各组织内。一般在病牛发热前一天出现病毒血症,动物体温越高,血中含毒量越大;约在中等浓度时,可引起宿主的组织变化,出现症状。

牛瘟病毒主要破坏上皮细胞,对淋巴细胞具有同样的选择亲和性,并予以破坏。

临床症状

潜伏期一般为3~15天。《陆生动物卫生法典》规定,牛瘟的潜伏期为21天。

急性型:新发地区、青年牛及新生牛常呈最急性发作,无任何前驱症状死亡。

病畜突然高热(41~42℃),稽留3~5天不退。黏膜(如眼结膜,鼻、口腔、性器官黏膜)充血潮红。流泪流涕流涎,呈黏脓状。在发热后第3~4天口腔出现特征性变化,口腔黏膜(齿龈、唇内侧、舌腹面)黏膜潮红,迅速发生大量灰黄色粟粒大突起,状如撒层麸皮,互相融合形成灰黄色假膜,脱落后露出糜烂或坏死,呈现形状不规则、边缘不整齐、底部深红色的烂斑,俗称地图样烂斑。

高热过后严重腹泻,里急后重,粪稀如浓汤带血,恶臭异常,内含黏膜和坏死组织碎片。尿频,色呈黄红或黑红。从腹泻起病情急剧恶化,迅速脱水、消瘦和衰竭,不久死亡。病程一般4~10天。

非典型及隐性型:长期流行地区多呈非典型性,病牛仅呈短暂的轻微发热、腹泻和口腔变化,死亡率低。或呈无症状隐性经过。

病理变化

牛瘟病毒对上皮细胞和淋巴细胞有亲和性,所有淋巴器官损害严重,特别是肠系膜和与肠有关的淋巴组织。典型病例尸体外观呈脱水、消瘦、污秽和恶臭。

剖检可见消化道黏膜严重炎症并坏死,口腔、第四胃、肠道、上呼吸道黏膜坏死、糜烂,或充血、出血。小肠黏膜潮红、水肿,有出血点;淋巴结肿胀、坏死。大肠呈程度不同的出血或烂斑,覆盖灰黄色假膜,形成特征性的“斑马条纹”。胆囊增大1~2倍,充满大量绿色稀薄胆汁,黏膜有出血点。淋巴结水肿肿胀。

诊断

1.实验室诊断

在国际贸易中检测的指定诊断方法为酶联免疫吸附试验,替代诊断方法为病毒中和试验。

病原鉴定:用于抗原检测方法有琼脂凝胶免疫扩散试验、直接和间接免疫过氧化物酶试验、对流免疫电泳;用于病毒分离和鉴定方法有病毒分离、病毒中和试验;用于检测病毒RNA方法有牛瘟特异性cDNA探针和PCR扩增。

血清学试验:酶联免疫吸附试验(ELISA)、病毒中和试验。

病料采集:用于病原分离鉴定宜采集全血,加肝素(10IU/毫升)或EDTA(0.5毫克/毫升)抗凝,置冰上(但不能冻结)送检;或刚死亡动物的脾、肩前或肠系膜淋巴结,置O℃以下保存待检;眼、鼻分泌物拭子(在前驱期或糜烂期采集)。

用于血清学检验宜采集血清。

防制

6.1 预防

疫区及受威胁区可采用细胞培养弱毒疫苗免疫,也可采用牛瘟/牛传染性胸膜肺炎联苗免疫。

疫区及受威胁区可采用细胞培养弱毒疫苗免疫,也可采用牛瘟/牛传染性胸膜肺炎联苗免疫。

牛瘟防治主要应加强口岸检疫,防止前进牛时传人。发现本病时应立即上报,做好封锁、检疫、隔离、消毒、毁尸等工作。

消毒可用2%氢氧化钠或3%石炭酸或3%煤焦油皂溶液。[1]

邻近疫区牛群接种牛瘟疫苗牛专用免疫球蛋白,也可每一、二年预防接种一次;牛瘟山羊化兔化弱毒疫苗适用于蒙古牛、黄牛,牛瘟绵羊化兔化弱毒疫苗适用于牦牛、犏牛、朝鲜牛及黄牛;牛瘟疫苗牛专用免疫球蛋白注射后14天产生坚强免疫力,可维持一年。

牛瘟治疗尚无有效药物。病初可用静注大量抗牛瘤血清牛专用免疫球蛋白(100—200毫升)+刀豆素能收到治疗效果。

6.2 处理

一旦发生可疑病畜应立即上报疫情,按《中华人民共和国动物防疫法》规定,采取紧急、强制性的控制和扑灭措施。扑杀病畜及同群畜,无害化处理动物尸体。对栏舍、环境彻底消毒,并销毁污染器物,彻底消灭病源。受威胁区紧急接种疫苗,建立免疫带。

牛瘟计划

牛瘟已经肆虐几千年。无论在哪里发生,牛瘟都是最可怕的动物疾病,严重影响牲畜、农村生计和粮食安全。

粮食及农业组织自成立以来就一直在帮助成员国防治牛瘟。然而,1994年发起全球根除牛瘟计划之后,粮农组织率先采取巩固牛瘟防治工作成果,实现根除牛瘟的举措。与世界动物卫生组织携手,设想把全球根除牛瘟计划,即跨界动植物病虫害紧急预防系统的一项关键成分,发展成一种国际协调机制,促进全球根除牛瘟和核查无牛瘟状况,同时为实现这些目标提供技术指导。全球根除牛瘟计划从一开始就是一项确定时限的计划,将于2010年结束。

全球根除牛瘟计划起初集中力量确定该疾病的地理分布和流行病学。随后,它促进采取行动,把牛瘟控制在受影响的生态系统中,根可行的科学认识。根除不仅被证明是可行的,而且很可能已经实现,预计将在2010年之前发表关于全球无牛瘟的国际声明。这将是继人类天花之后,第二次在全世界范围内根除一种疾病。

求购

求购