- 中低速磁悬浮

中低速磁悬浮

磁悬浮介绍

中低速磁悬浮是我国具有自主知识产权的新技术,也是目前城市轨道交通中最先进的技术。它具有环保、安全性高、爬坡能力强、转弯半径小、建设成本低等优点,适用于城市市区、近距离城市间和旅游景区的交通连接,可替代轻轨和地铁。

2010年5月初,北京S1线“环境影响评价”公示,意味着北京首条中低速磁悬浮列车线路建设已进入实质性论证阶段。经历了30多年理论研究和近10年工程化的风雨锤炼,我国具有自主知识产权的中低速磁悬浮列车成为人们关注的焦点。

技术揭秘

“我国是世界上第二个掌握中低速磁悬浮技术的国家”

今年3月,包括4位院士在内,由14人组成的国家“十一五”科技支撑计划重点项目专家组聚集河北唐山——中低速磁悬浮工程化试验示范基地。在建设部科技司主持下,专家们对《中低速磁悬浮交通技术及工程化应用研究》课题研究报告、安全可靠性研究报告和试验检测报告进行了逐一审查,并实地考察了中低速磁悬浮列车全系统运行情况。

“北控磁悬浮工程化体系已经掌握了中低速磁悬浮交通的系统技术,达到世界先进水平。”一系列细致地考察后,专家组在鉴定结论中写道,“建议尽快研究建设运营示范线,推进该项技术持续进步,促进我国城市轨道交通的发展,形成我国具有自主知识产权的中低速磁悬浮交通产业。”

消息传出,以北京控股磁悬浮技术发展有限公司为首的国内17家中低速磁悬浮产业化优势资源单位一片沸腾。

“我国是世界上第二个掌握中低速磁悬浮列车技术的国家!目前,中低速磁悬浮列车技术只有我们和日本掌握,美国和韩国都在研发中。”北京控股磁悬浮技术发展有限公司董事长刘志明说,“小到一个系统上的转向架,都是我们自主研发的。”

据介绍,磁悬浮列车是一种采用无接触的电磁悬浮、导向和驱动系统的新型的交通运输方式。高速磁悬浮列车最高时速可达到500公里以上,是当今世界最快的地面客运交通工具,中低速磁悬浮列车时速在100—120公里之间,具有节能、环保、噪音小、转弯半径小,爬坡能力高等特性,造价略高于轻轨,而远低于地铁。

如今,交通拥堵似乎成了城市的固疾,每年国家在公共交通方面耗费大量财力。专家称,轨道交通是解决大中城市交通问题的必然选择,而中低速磁悬浮列车凭借其优良特性,在轨道交通发展中具有优势。

刘志明介绍,从上世纪60年代起,一些国家就开始了磁悬浮运输系统的研究开发工作,德国、日本等国处于世界领先水平。我国自20世纪80年代初开始磁悬浮技术基础研究,中低速磁悬浮列车技术起步较早。

1994年10月,西南交通大学建成了首条磁悬浮铁路试验线,同时开展了磁悬浮列车的载人试验。“7个座位,悬浮高度为8毫米,自重4吨,时速为30公里”的指标在今天看来有些“小儿科”,但在中国磁悬浮列车发展史上却树起了一个里程碑。

仅仅四年后,当设计时速为100公里的低速常导6吨/单转向架磁悬浮试验车在铁科院环形试验线轨上疾驰,并通过铁道部科技成果鉴定时,标志我国对磁悬浮列车的研究已经“开进了”先进国家行列。

“做中低速磁悬浮列车是做一个产业”

2008年9月12日,唐山北车机厂爆出喜讯:“中国第一辆中低速磁悬浮列车在莱芜钢铁集团生产的F轨道上已安全运行100天,标志着磁悬浮列车运行试验成功。”为了研发F型轨排,莱钢先后共进行了11次试验轧制,总计投入了1亿元资金。一家委身鲁中山区的钢铁生产企业,何以有如此魄力?

莱钢集团党委书记、董事长宋兰祥说得实在:“以前只要有产量就会有效益,现在,形势逼得我们必须生产赚钱的产品。”宋兰祥说话间,正是经济危机寒潮袭来之时,国内制造业哀鸣遍野。而凭借多年来的一系列自主创新产品,在经济的低迷中,莱钢股份始终飘红。

调查表明,中低速磁悬浮列车产业可带动我国装备制造、冶金、机电、信息、车辆制造、建筑等多个相关行业的发展。每投资1亿元,可直接带动GDP增长2.63亿元,增加就业岗位至少8000个。F型钢的研制成功,突破了中低速磁悬浮产业化的一个重要瓶颈,莱钢因此成为中低速磁悬浮轨排制作的国内唯一供应商,为企业转型升级再添一枚有分量的筹码。

莱钢只是以北控磁悬浮技术发展有限公司为总集成的中低速磁悬浮工程化体系中的1/17。“作为市场主体,企业对于利益的敏锐嗅觉使之对于新兴产业始终有着蠢蠢欲动的热情。”经济学家称。磁悬浮技术的产业化需要的似乎只是一条串连的红线和一个舞台。北京市政府穿针引线,17家单位建立了“共同投入,知识产权共有,长期排他性合作,产业化收益共享”的攻守同盟,实现了资源的系统集成。总计需投入几十亿元才能干成的事业——中低速磁悬浮列车轨道交通系统工程化建设,牵头单位北京控股磁悬浮公司仅投入1亿元便大功告成。

技术成熟,市场也开始显得仪态万方。

调查显示,我国城市轨道交通已进入快速发展时期,中低速磁悬浮交通发展具有独特的市场机遇。据不完全统计,约27个城市正在筹建城市轨道交通,其中22个城市轨道交通建设规划已获国务院批复。到2015年前后,北京、上海、广州等22个城市将建设79条城市轨道交通线路,总长2259.84公里,总投资8820.03亿元。目前,除北京S1外,深圳的8号线也准备采用中低速磁悬浮列车技术。“用磁悬浮技术,我们发展的是一种产业。”浙江省经济建设规划院磁悬浮课题负责人柴贤龙说,“我们要站在国与国竞争的高度看问题。我们不能只会做衣服,做玩具,必须要占领技术高地。”

辐射情况分析

S1磁悬浮的环评公示时间原本为10个工作日,但由于沿线居民的广泛参与,公示时间被变相延长。

据中国铁道科学研究院(下称“中铁院”)官方网站发布的公示,S1线工程西起门头沟新城西南角的石门营站,西至在建的M6线慈寿寺站地下一层。线路全长19.869公里,全线设站12座。该工程分为两段开工建设。西段工程从石门营站至苹果园站,计划2010年9月1日开始征地拆迁前期准备工作,试运营时间为2013年12月底,东段工程从苹果园站至慈寿寺站,计划2013年11月开工,试运营时间为2017年2月。

S1工程的建设单位是北京市基础设施投资有限公司,环境影响评价单位是中铁院环境评价与工程中心。中铁院在5月6日发布环评公示以后,磁悬浮沿线小区居民反响强烈。碧森里小区、中国房子小区等业主联名签字,反对建设磁悬浮项目。

S1线由碧森里小区、中国房子小区之间穿过,两小区之间“最近距离30米,意味着S1线离小区最近距离只有15米。”一位业主对本报表示。

而磁悬浮的安全距离和电磁辐射对人体的具体影响目前并无定论。上述业主引用国外磁悬浮的设计距离说,“S1靠小区太近,会影响到居民健康。”上述小区的居民将具体“建议”提交给中铁院,在公示发布6天以后,中铁院网站上的公示内容发生了变更,主要是改变了部分路段走向,并增加了地下线的长度:原来的地下线约0.455公里,变更后延长到2.969公里。

虽然S1的环评公示发生了变更,但上述小区居民表示,会持续向主管部门提交“建议”,如将S1线“彻底改为普通轮轨地铁”。而环评公示时间从5月12日起顺延10个工作日。

针对电磁辐射问题,北控磁浮的高级工程师丛春水告诉记者,“磁浮列车内的磁场仅相当于吹风机、剃须刀等家用电器产生的磁场,甚至更低。”由北控磁浮自主研发的中低速磁浮列车目前已通过中科院电工所、北京市环境保护科学研究院、北京市环境保护监测中心、云南省环境科学研究院4家机构的检测。“检测结果证明,中低速磁浮列车系统没有额外的高频电磁辐射。”

争议

居民:那些数据,它只是……哎呀,不可信的

在中国铁道科学院出具的《中低速磁悬浮环境影响报告书》中显示:中低速磁悬浮系统对环境的影响轻微,距离轨道10米外的电磁影响,已经小于电视、冰箱等普通家用电器对房间的影响,几乎可以忽略不计。但记者在采访中发现,沿线居民对于这样的评估结果并不相信。孩子只有两个月大的居民吴女士:“是没有声音,但是对孩子有辐射啊,孩子以后万一没有生育能力怎么弄啊?一看那些数据,它只是……哎呀,不可信的,真是不可信的。”负责本次磁悬浮项目环境影响评价工作的中国铁道科学院工程师步青松解释中国之声采访时说:“他们担心的是有道理的,但是也不要什么都不信,你可以怀疑,但是你得测啊,拿出数据来,也可以请一些队伍去现场监测都是可以的。我们是好几家单位在现场测的,还是可以令人信服。测出来什么就是什么,这是没话可说的。”

中低速磁悬浮蓝图

5月下旬,北京国际科技产业博览会。当北京控股磁悬浮技术发展有限公司(下称北控磁浮)携中低速磁悬浮列车的模型参展时,有人感到新奇,也有人感到不解——为什么要建造中低速磁悬浮?

北控磁浮与中低速磁悬浮结缘的故事,或许可以从十多年前讲起。1999年初,北京八达岭长城旅游示范线被提上议事日程。从景区到停车场,有两公里多,北控磁浮希望建设一条中低速磁悬浮线路。磁悬浮列车分为高速和中低速两种类型。高速磁悬浮列车时速可达四五百公里,中低速磁浮列车时速约一两百公里。一般认为,高速磁悬浮适合远距离交通,而中低速磁悬浮适合近距离交通。据报道,S1线在运行初期的时速将低于100公里。早在国家“八五”“九五”科技攻关期间,国防科技大学、西南交通大学、中国铁道科学研究院、中国科学院电工研究所等科研机构就开展中低速磁浮技术的研究。北控磁浮则找到国防科技大学的常文森教授进行合作。2001年,北控磁浮投资在长沙建成204米长的试验线。

与此同时,原北京市计委在2002年11月向北京市政府提交报告,认为“八达岭磁悬浮旅游示范线项目”前期准备工作已经完成,建议申报国家计委批准立项。但是,据《中国经营报》报道,由于北京市主要领导人变更,该项目搁浅。此后,北控磁浮四处游说,希望在其他城市寻找出口。2005年3月,北控磁浮与昆明世博园签订合作协议,从世博园入口延伸到景区内两公里,建设一条中低速磁悬浮观光旅游示范线路。该项目报告已经进入云南省领导的案头,但最终未被采纳。屡败屡战。2006年,北控磁浮决定在唐山修建一条长1.547公里的工程化试验示范线。两年后,这条示范线在中国北车集团唐山轨道客车有限公司完工,时速为百余公里。国务院总理温家宝、国务委员刘延东、北京市副市长黄卫等领导都曾前往考察。2009年6月15日,中国首列“具有完全自主知识产权”的实用型中低速磁悬浮列车在唐山下线。

在此期间,政府部门也投入了数以千万计的经费。其中,在由原建设部组织实施的“十一五”国家科技支撑计划重点项目“新型轨道交通技术”中,“中低速磁浮交通技术及工程化应用研究”被列为未来轨道交通领域需要突破的三大核心技术之一。北京市科委也先后四次立项,支持中低速磁悬浮交通系统的研发和产业化。如今,采用中低速磁悬浮系统的S1线进行环评公示,意味着北控磁浮已经获得北京市的支持。

S1线的反对者

不过,S1沿线的一些居民,对于中低速磁悬浮系统并不是那么欢迎。2010年5月5日,S1线环评公众参与第一次公示材料在中国铁道科学研究院网站公布。公示材料提及,该线路的电磁环境影响“主要发生在地面高架桥段,高架线磁浮列车运行可能会对开放式电视接收用户产生电磁干扰以及对人体健康的影响”,建成运营后“对环境产生影响的主要噪声源是地面磁悬浮列车运行产生的噪声、风亭、冷却塔噪声以及车辆段、停车场厂界噪声”。

不过,公示材料并未提供这条中低速磁悬浮线路的技术参数,以及电磁环境和噪声等环境影响的具体数据。海淀区的碧森里等S1沿线小区的居民则担心,小区离磁悬浮线路最近只有20多米,电磁辐射和噪声可能会对健康造成影响。这些居民自发组织表示反对的签名,并将签名信寄到中国铁道科学研究院和北京市政府部门。几天后,中国铁道科学研究院网站更新了第一次公示材料,地下线路的长度由此前公示的约0.455公里,调整为2.969公里。整个线路的长度为19.869公里。更新后的公示材料同时给出了S1线的建设时间表。根据计划,2010年9月1日将开始征地拆迁前期准备工作,开工时间为2011年5月。

北控磁浮方面表示,经过中国科学院电工研究所、北京市环境保护监测中心等机构检测,该线路的电磁环境、声环境影响符合国家标准。但S1线地上线路附近居民们关于电磁辐射的担心并未消除,因为过量的电磁辐射能使人体内原有的电磁发生变异,干扰人体的生物钟,导致人体生态平衡紊乱和神经功能失调。此前,北控磁浮高级工程师丛春水在接受媒体采访时说,中低速磁悬浮列车内的磁场“仅相当于吹风机、剃须刀等家用电器产生的磁场”。中铁隧道集团有限公司副总工程师王梦恕对此不能认同。他表示,千瓦级电磁辐射的广播差转台都有可能引起脱发和白血病,而磁悬浮列车的电磁辐射是数十万千瓦级。

对于居民们的反对,北控磁浮或许会觉得难以理解。根据该公司网站,“噪声低、环保性能好”恰恰是中低速磁悬浮首要的技术特点——由于车体和轨道不接触,运行噪声低,距离十米处小于64分贝;此外,没有电磁辐射污染和废气排放。

技术经济是否可行?

2003年,中国引进德国技术,开始运营世界上第一条磁悬浮商业线路——全长30公里、从龙阳路到浦东机场的“上海磁悬浮示范运营线”。这条线路让人们体验到了时速400公里以上的“极速”感受,但代价不菲,上海市投入的资金达100余亿元。北控磁浮及其技术同盟者常文森教授则希望,成本低于高速磁悬浮的中低速磁悬浮,能够在中国的城市轨道交通寻找到生存空间。

常文森告诉本刊记者,上海使用的是高速磁悬浮技术,而S1线使用的中低速磁悬浮技术,工程造价大体上与轻轨持平,比地铁低。丛春水也说,中低速磁浮列车每公里造价在4亿元左右,略高于轻轨,但远低于地铁,其运力也介于轻轨与地铁之间。而且,与高速磁悬浮技术主要控制在德国和日本人手里不一样,北控磁浮与国防科技大学已经在中低速磁悬浮方面“具有完全自主知识产权”,有望通过设备国产化来降低一部分造价。此外,支持者们还认为,中低速磁悬浮具有转弯半径小、爬坡能力高、征地拆迁成本低等特点,在市内交通、市郊交通等近距离交通中完全可以与地铁、轻轨进行竞争。

不过,在王梦恕看来,磁悬浮技术“完全是哗众取宠”。早期轮轨技术由于不能解决钢轨和车轮之间在高速行驶时出现的“打滑”问题,时速不能超过380公里,磁悬浮技术趁机进入高速交通技术领域。磁悬浮不会产生列车和钢轨的接触,可以达到400公里以上的时速。但如今,轮轨技术已经突破速度“门槛”,最快可以达到时速450公里。他还说,在200公里的时速以下,轮轨技术非常成熟,具有省电、安全等优势,根本没有必要进行中低速磁悬浮技术的研究。

王梦恕同时表示,北京实际上已经开始应用中低速磁悬浮的一些技术。从东直门到首都国际机场的机场快线,采用的是直线电机轮轨。这是一种介于磁悬浮与传统轮轨铁路之间的交通方式。它在支承方面与轮轨系统相同,即利用车轮起支承作用;在驱动方面则采用磁悬浮的方式,即采用直线电机牵引。

这位轮轨技术的坚定支持者说,如果当初北京的机场快线完全采用轮轨技术,每位乘客的运输费用估计只需四五元,而现在票价高达25元,而且乘客要走比较长的一段路才能换乘。除了不能加入已有的地铁交通网络,发车间距过长也是北京机场快线的一个缺点。由于直线电机只有一个轴,不能同时开两列车,两车之间的发车间隔要十几分钟。相比之下,北京地铁平均每三五分钟一趟列车,运力紧张的时段还可以加密开车。王梦恕还担心,由于技术尚不成熟,中低速磁悬浮系统的维护费用也不会低。以上海磁悬浮试验线为例,仅换线圈一次就花费9000万欧元,这条线路运营以来亏损金额“几十亿元都不止”。正因为此,上海至杭州的高速磁悬浮线路至今未能上马。

目前,北京S1线周边居民正在等待第二次环评公示。北控磁浮方面表示,线路设计也可能再次更改。在英国、日本等国家,都有过上马中低速磁悬浮线路的计划,但要么中途夭折,要么难以推进。其中,英国伯明翰曾经在20世纪80年代修建过从机场到火车站的低速磁悬浮示范线路,长度约600多米,由于系统不稳定等原因,十年后线路被拆除。

相比之下,北控磁浮正频频与中国各大城市接触,希望中低速磁悬浮在中国大地上全面开花。目前,除了北京的S1线,31公里长的深圳轨道交通8号线也提出中低速磁悬浮技术的方案。今年3月,深圳市发改委专门在北京组织召开该线路中低速磁浮与轮轨制式比较研究报告的专家咨询会。根据北控磁浮网站的消息,专家组认为,这条线路选择中低速磁悬浮技术是合适的,深圳市政府应加大力度,加快完成可行性研究报告,报国家发改委审批。北控磁浮董事长刘志明对媒体透露,深圳轨道交通8号线亚运会后即将开建,天津滨海新区正在进行选线工作,济南在进行规划,洛阳、重庆、常州等城市也表达了上马中低速磁浮系统的意向。中低速磁悬浮在中国的命运究竟如何,未来数年将见分晓。

专家解读

1、磁悬浮确有很强磁场 中低速磁悬浮不会对周边环境产生巨大影响

中低速磁悬浮列车的总设计师、国防科技大学教授常文森,也从技术原理角度说明了中低速磁悬浮不会对周边环境产生巨大的影响。

常文森:“磁悬浮它确实有很强大的磁场,在1厘米的缝隙间大概有一个特斯拉。强大的磁场只能在这个区域,它不会出来的。”

2、磁场整个要和大地连起来 这个不封闭最伤人

磁悬浮的电磁辐射一定没有危险吗?中国工程院院士、隧道及地下工程专家王梦恕表达了不同的观点,王梦恕:“你要往前走,前面的线圈得事先充电,这时候机车没有到前面线圈时,磁场是不封闭的。它产生的磁场整个要和大地连起来。这个不封闭最伤人。它同时一通电全有电了,凡是机车通过的地方是封闭的,没经过的地方就放电。”

3、这是对中低速磁悬浮的误解

针对业内专家的质疑,常文森表示,这是对中低速磁悬浮的误解。“搞混了,低速磁浮没有这个问题,它讲的是高速磁浮。高速磁浮它整个电流铺在路上。我这个低速磁浮牵引磁场就在车上这一块。车以外的地方没有牵引磁场,车下是没有牵引电流的。”

争议不仅仅是在电磁辐射上,沿线居民对于列车的安全也并不放心。他们担忧:一旦出现停电等情况,磁悬浮列车就会失去控制,甚至可能发生出轨事故。常文森对此解释说。

4、车上有备用电池

常文森:我们现在有这样一个措施,就是一旦出现全线停电,车上有备用电池,可运营10分钟,它大体可以滑行到比较安全的地方。整个轨道像工字梁、工字钢,它是从工字钢两边向中间去的,整个车把它抱住,它出不去的。

10公里的路段,耗资超过64亿元人民币,每公里的费用达到6.4亿元。除了电磁辐射和列车安全问题,修建中低速磁悬浮的经济成本也引起广泛关注。 常文森认为,这些费用已经包括了拆迁征地、工程建设、列车设备等方面。而据了解,北京地铁每公里仅仅是建设费用就在5到6亿元人民币之间。

5、机械的维修基本上免掉了

常文森:比如车站很花钱。它短短10公里就有5个车站,一、两公里就一个车站,车站它也很花钱。光是线路轨道的话还比轻轨省一点,工程装备造价比较低。运营费用比轮轨低,它没有接触,费用主要用于电器设备的更换,机械的维修基本上免掉了,基本没有。”

环境评价公示中写道:磁悬浮列车的运行时速大概为每小时45公里,比目前北京地铁13号线的速度稍稍慢一点。而中低速磁悬浮15的车体长度,也比目前使用的地铁列车短10米。速度、载客量都不占优的北京中低速磁悬浮的优势究竟在哪?中低速磁悬浮列车的总设计师、国防科技大学常文森教授认为,噪声低,是它的最大优势。

6、噪声低,是它的最大优势

常文森:“它最大的特点就是噪声很低,在10米八十公里或一百公里噪音只有六十几分贝。是现有的轻轨、地面轨道交通所无法比拟的。相当于很高档的小汽车的声音。”

优势

中国工程院院士、西南交大教授钱清泉认为,凭借综合优势,中低速磁浮列车特别适合深入城市中心。据钱清泉介绍,中低速磁浮交通是城市轨道交通的一种新型制式,中低速磁浮交通跟地铁、轻轨、单轨不同,它有很多的优点,如噪音小、爬坡能力强、综合造价低、低污染、节能等综合优势。同线路地铁造价约为6~8亿元/双线公里,磁浮交通造价则低2亿元左右,且能耗及维护成本较地铁减少10%。[1]

规划

中国工程院院士、西南交大教授钱清泉建议,中低速磁浮交通产业近期目标是2020年建好长沙机场线和北京S1线,形成5条以上商业运营线路。中期目标是希望2025年形成规模化,全面推广。远期目标是2030年持续发展,实现国际化。[1]

评价

“全世界人都会跑到中国来买技术”

研究表明,一种完全新型的交通运输高技术战略发展大致要经历四个阶段,即:技术方案的基础性研究阶段;选定方案的工程技术研究发展阶段;建造足够长的实用运营线,实现有关装备、工程与运营的产业化阶段;大规模推广应用阶段。

进入新世纪,业内专家们分析认为,中国中低速磁悬浮技术“理论研究上已经达到或者接近国际先进水平,差距主要在工程化”。

中国科学院院士严陆光多次上书国务院指出,在技术已经比较成熟的情况下,应抓紧推动磁悬浮技术的工程化和应用,以占领行业和产业的制高点。反之,我们将可能丧失在该技术领域的优势地位。

为了推进中低速磁悬浮列车技术工程化研发,科技部将其列入了“十一五”科技支撑计划重点项目。

“发展高端产业,是北京产业发展的战略方向。而科技,正是促进产业结构优化升级的重要着力点。”北京市科学技术委员会副主任朱世龙说。在磁浮列车技术研发及工程化所涉行业和领域的国内17家优势资源单位中,北京占6家,约占工程量的40%。

努力建设多功能综合性国际大都市的北京,攫住了这个制造业发展不可多得的机遇,成为加速中低速磁悬浮列车技术工程化的重要推手。

自2001年开始,北京市科委先后4次立项持续支持中低速磁悬浮交通系统的产业化。“中低速磁悬浮列车轨道交通系统技术及工程化研发”重大科技项目是其中关键一役。通过这个项目,建成了中低速磁浮列车长沙试验线和试验基地,完成了唐山1.547公里试验线,建立了中低速磁浮列车工程化研究、设计、生产、建设体系和知识产权保护体系。项目主持单位北京控股磁悬浮技术发展有限公司为首的工程化体系掌握了中低速磁浮列车核心技术和系统集成技术。

2002年11月22日,由德国制造的磁悬浮列车第一次全程驶过了世界上首条投入商业运行的磁悬浮列车线——上海浦东机场至龙阳路,全程29.863km的线路,耗时仅8分钟。但这种设计时速达430公里,风驰电掣般的新型交通方式迎来的并不只有叫好声。因为造价高,使用的关键技术并非来自本土——我国的科研人员既没有设计权,也不能擅自修改设计,有人称这是“依靠德国技术买来的喝彩”。

“和上海的磁悬浮列车相比,中国这种自产的中低速磁悬浮列车具有完全自主知识产权。实现国产化后,可大幅度降低车辆造价。” 北京控股磁悬浮技术发展有限公司高级工程师丛春水博士介绍。

几年前,当磁悬浮列车首次奔驰在中国大地上的时候,种种热议甚至是批判人们还记忆犹新。值得庆幸的是,几年后,在中低速磁悬浮列车的问题上,中国没有遭遇“科技殖民”,而是自己通过自主技术扼住了“必然选择”的咽喉,我国具备完全自主知识产权的中低速磁悬浮交通系统的产业化实施能力已经形成。

今天,当投资客们拿着各地磁悬浮建设方案按图索骥寻找新的投资热点,专家们也已经开展畅想未来:“如果我们的磁悬浮成功了,全世界人都会跑到中国来买技术。”

路线

长沙磁浮快线——首条国产线

列车出库

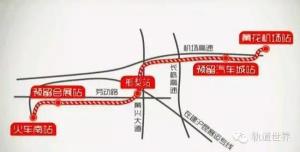

列车出库 列车路线2015年10月6日,长沙磁悬浮列车(长沙磁浮快线)在磁浮工程浏阳河以西段进行了上线试车。磁浮列车通过由铁建重工研制的我国首条中低速磁悬浮道岔时运行平稳,无振动、噪声等异常情况,得到了参与试车的业主及其他参建单位的一致好评。长沙磁浮工程是我国第一条具有自主知识产权的中低速磁浮交通线,正线全长约18.5公里,均为高架线,设计时速100公里,全线包含磁浮道岔7组,全部由铁建重工为其提供。长沙磁浮工程西起长沙高铁南站,东至黄花机场,均为高架线,全长约18.5公里。项目投资估算总额为41.95亿元。全线初期设长沙火车南站、榔梨站和黄花机场站。工程已于今年上半年末正式开工,预计年底实现通车,2016年上半年投产运营。列车采用3辆编组,车辆最高运营速度100公里/小时。首次亮相的长沙磁浮列车车体蓝白相间,在防火安全、隔音降噪、乘坐舒适性等方面达到国际标准,运行时无烟尘排放。中车株机公司负责人介绍,参考首列车情况,该公司对后续生产计划进行了调整,余下4列车即将进入总成组装工序,总体安排将保证12月底前交付5列车的原定目标。

列车路线2015年10月6日,长沙磁悬浮列车(长沙磁浮快线)在磁浮工程浏阳河以西段进行了上线试车。磁浮列车通过由铁建重工研制的我国首条中低速磁悬浮道岔时运行平稳,无振动、噪声等异常情况,得到了参与试车的业主及其他参建单位的一致好评。长沙磁浮工程是我国第一条具有自主知识产权的中低速磁浮交通线,正线全长约18.5公里,均为高架线,设计时速100公里,全线包含磁浮道岔7组,全部由铁建重工为其提供。长沙磁浮工程西起长沙高铁南站,东至黄花机场,均为高架线,全长约18.5公里。项目投资估算总额为41.95亿元。全线初期设长沙火车南站、榔梨站和黄花机场站。工程已于今年上半年末正式开工,预计年底实现通车,2016年上半年投产运营。列车采用3辆编组,车辆最高运营速度100公里/小时。首次亮相的长沙磁浮列车车体蓝白相间,在防火安全、隔音降噪、乘坐舒适性等方面达到国际标准,运行时无烟尘排放。中车株机公司负责人介绍,参考首列车情况,该公司对后续生产计划进行了调整,余下4列车即将进入总成组装工序,总体安排将保证12月底前交付5列车的原定目标。

北京S1线

中国第二条中低速磁悬浮交通线路是建设北京S1线磁浮列车。是北京首条磁浮线。

中低速磁悬浮交通示范线――门头沟线(S1线)将于2010年10月份动工。据悉,S1线作为地铁6号线的西延,连接通州和门头沟,全线长近20公里,行车最高时速100公里左右,每公里投资超过6亿元人民币。

这是北京市门头沟区区长王洪钟在今天召开的第四届首都西南区域经济发展论坛上透露的。

自从S1线拟采用中低速磁浮以来,关于这条线路的环境影响和技术经济可行性就引发了较大争议,线路设计方案不断调整。

据悉,今年5月份,中国铁道科学研究院网站对S1线“环境影响评价”开始公示。一石激起千层浪,沿线小区居民担心电磁辐射、噪声等影响,联名反对,并将签名信寄往中国铁道科学研究院和北京市政府部门。支持和反对中低速磁悬浮项目的专家则各执一词。

原本征集意见后很快要出台的第二次环评公示亦迁延良久,在今年8月才出台。在第二次环评公示中,中国铁道科学研究院认为“从环境保护的角度出发,本项目建设是可行的”。

北京控股磁悬浮技术发展有限公司网站资料显示,中低速磁悬浮首要的技术特点是噪声低、环保性能好,因为车体和轨道不接触,运行噪声低,距离十米处小于64分贝;此外,没有电磁辐射污染和废气排放。同时,于悬浮状态,与轨道无直接接触,振动小,运行平稳、乘坐舒适;低噪音、转弯半径小,车站可设在人流密集区。

据介绍,工程分东、西两段建设,先行修建西段工程线路长10公里,全部为高架线,设站8座。东段工程线路长9.7公里,地下线近3公里,高架线6.5公里,设高架站2座,地下站2座。预计西段工程2013年12月底试运营,全线试运营时间则为2017年2月。

磁悬浮列车分为高速和中低速两种类型。一般认为,高速磁悬浮适合远距离交通,而中低速磁悬浮适合近距离交通。2006年4月,上海高速磁浮列车示范线正式投入商业运营。在英国、日本等国家,都有过建设中低速磁悬浮线路的计划。其中,英国伯明翰曾经在20世纪80年代修建过从机场到火车站的低速磁悬浮示范线路,长度约600多米,由于系统不稳定等原因,十年后线路被拆除。北京此次修建的S1线,是中低速磁浮系统在中国首次商业化应用。

-

内悬浮外拉线抱杆分解组塔

2025-09-29 15:31:20 查看详情 -

大众甲壳虫海外召回 换装悬浮式中央触控屏

2025-09-29 15:31:20 查看详情 -

大众新款辉昂申报图 换装悬浮式中央触控屏

2025-09-29 15:31:20 查看详情 -

全新大众Passat旅行版最新谍照 换装悬浮式中央触控屏

2025-09-29 15:31:20 查看详情

求购

求购