- 核酶

核酶

简介

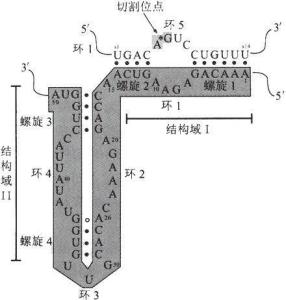

核酶(ribozyme)一词用于描述具有催化活性的RNA, 即化学本质是核糖核酸(RNA), 却具有酶的催化功能。核酶的作用底物可以是不同的分子, 有些作用底物就是同一RNA分子中的某些部位。核酶的功能很多,有的能够切割RNA, 有的能够切割DNA, 有些还具有RNA 连接酶、磷酸酶等活性。与蛋白质酶相比,核酶的催化效率较低,是一种较为原始的催化酶。

核酶(ribozyme)一词用于描述具有催化活性的RNA, 即化学本质是核糖核酸(RNA), 却具有酶的催化功能。核酶的作用底物可以是不同的分子, 有些作用底物就是同一RNA分子中的某些部位。核酶的功能很多,有的能够切割RNA, 有的能够切割DNA, 有些还具有RNA 连接酶、磷酸酶等活性。与蛋白质酶相比,核酶的催化效率较低,是一种较为原始的催化酶。

特点

核酶与一般的反义RNA相比,核酶具有较稳定的空间结构,不易受到RNA酶的攻击。更重要的是,核酶在切断mRNA后,又可从杂交链上解脱下来,重新结合和切割其它的mRNA分子。

核酶与一般的反义RNA相比,核酶具有较稳定的空间结构,不易受到RNA酶的攻击。更重要的是,核酶在切断mRNA后,又可从杂交链上解脱下来,重新结合和切割其它的mRNA分子。

反应

大多数核酶通过催化转磷酸酯和磷酸二酯键水解反应参与RNA自身剪切、加工过程。

发现

美国科学家T.Cech和S.Altman发现了核酶(ribozyme)。最早发现大肠杆菌RNaseP的蛋白质部分除去后,在体外高浓度Mg2+存在下,与留下的RNA部分(MIRNA)具有与全酶相同的催化活性。

后来发现四膜虫L19RNA在一定条件下能专一地催化寡聚核苷酸底物的切割与连接,具有核糖核酸酶和RNA聚合酶的活性。

作用

随着对核酶的深入研究,已经认识到核酶在遗传病,肿瘤和病毒性疾病上的潜力。

比如,对于艾滋病毒HIV的转录信息来源于RNA而非DNA,核酶能够在特定位点切断RNA,使得它失去活性。如果一个能专一识别HIV的RNA的核酶存在于被病毒感染的细胞内,那么它就能建立抵抗入侵的第一防线。甚至,HIV确实进入到了细胞并进行了复制,RNA也可以在病毒生活史的不同阶段切断HIV的RNA而不影响自身的RNA。又如,白血病是造血系统的恶性肿瘤,目前尚缺少有效的治疗方法。核酶的发现,尤其是锤头状核酶,为白血病的基因治疗带来了新的希望。近些年,在国外的一些国家已经在小白鼠体内得到较好的效果。 核酶是在对多种植物病毒卫星RNA及类病毒RNA的自我剪接研究中 发现的,数量较少,常见于rRNA的内含子。

核酶的具体作用主要有:

1. 核苷酸转移作用。

2. 水解反应,即磷酸二酯酶作用。

3. 磷酸转移反应,类似磷酸转移酶作用。

4. 脱磷酸作用,即酸性磷酸酶作用。

5. RNA内切反应,即RNA限制性内切酶作用。核酸内切酶可以催化水解多核苷酸内部的磷酸二酯键。有些核酸内切酶仅水解5′磷酸二酯键,把磷酸基团留在3′位置上,称为5′-内切酶;而有些仅水解3′-磷酸二酯键,把磷酸基团留在5′位置上,称为3′-内切酶。能专一性地识别并水解双链DNA上的特异核苷酸顺序,称为限制性核酸内切酶(restriction endonuclease,简称限制酶)。当外源DNA侵入细菌后,限制性内切酶可将其水解切成片段,从而限制了外源DNA在细菌细胞内的表达,而细菌本身的DNA由于在该特异核苷酸顺序处被甲基化酶修饰,不被水解,从而得到保护。限制性核酸内切酶可被分成三种类型。Ⅰ型和Ⅲ型限制酶水解DNA需要消耗ATP,全酶中的部分亚基有通过在特殊碱基上补加甲基基团对DNA进行化学修饰的活性。Ⅱ型限制酶水解DNA不需要ATP也不以甲基化或其它方式修饰DNA,能在所识别的特殊核苷酸顺序内或附近切割DNA。因此,被广泛用于DNA分子克隆和序列测定。

影响

核酶的发现对于所有酶都是蛋白质的传统观念提出了挑战。1989年,核酶的发现者T.Cech和S. Altman被授予 诺贝尔化学奖。核酸酶学:基础与应用是比较好的入门书籍。

补充

核酶随着生物学的发展,不仅仅只是包括RNA,如今人们还人工合成了一些DNA也具有催化活性。所以现在的核酶应该包括催化性DNA和催化性RNA两大类,上面只是介绍了催化性RNA。

目前,催化性DNA只是人工合成的,并没有发现有天然存在的。

核酶(ribozyme)是具有酶活性的RNA,主要参加RNA的加工与成熟。天然核酶可分为四类:(1)异体催化剪切型,如RNaseP;(2)自体催化的剪切型,如植物类病毒、拟病毒和卫星RNA;(3)第一组内含子自我剪接型,如四膜虫大核26SrRNA;(4)第二组内含子自我剪接型。利用反义技术研制的药物称反义药物。反义药物作用于产生蛋白的基因,因此可广泛应用于多种疾病的治疗,如传染病、炎症、心血管疾病及肿瘤等。与传统药物比较反义药物更具选择性及效率,因此也更高效低毒。基于上述特点反义药物已成为药物研究和开发的热点。而且反义技术还可以应用于生物科学的基础研究。

核酶(ribozyme)是具有酶活性的RNA,主要参加RNA的加工与成熟。天然核酶可分为四类:(1)异体催化剪切型,如RNaseP;(2)自体催化的剪切型,如植物类病毒、拟病毒和卫星RNA;(3)第一组内含子自我剪接型,如四膜虫大核26SrRNA;(4)第二组内含子自我剪接型。利用反义技术研制的药物称反义药物。反义药物作用于产生蛋白的基因,因此可广泛应用于多种疾病的治疗,如传染病、炎症、心血管疾病及肿瘤等。与传统药物比较反义药物更具选择性及效率,因此也更高效低毒。基于上述特点反义药物已成为药物研究和开发的热点。而且反义技术还可以应用于生物科学的基础研究。

求购

求购