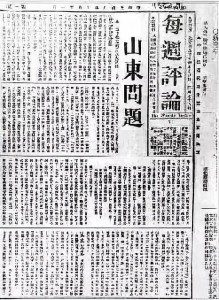

- 每周评论

每周评论

历史沿革

1918年12月22日在北京创刊,周刊,每星期日出版,四开四版,由陈独秀、李大钊创办并负责编辑工作,在发刊词中指明其宗旨是“主张公理,反对强权”。前二十五期由陈独秀主编,辟有国外大事述评、国内大事述评、社论、文艺时评、随感录、新文艺、劳动状况、通信、评论之评论、读者来论等栏目,坚持反对军阀和日本帝国主义的政治鼓动,宣传反封建的文化思想,初步介绍了社会主义思想。1919年6月11日,主编陈独秀因散发“北京市民宣言”被捕,从第二十六期起,胡适任主编,刊物的方向有了很大改变,取消了反映当时政治斗争的战斗文章和尖锐评论,抽掉了“国内大事述评”和“国外大事述评”两栏,发表了一些反对马克思主义和宣传实用主义的文章,胡适在三十一期上发表的《多研究问题,少谈些‘主义’!》引起了“问题与主义”之争。1919年8月31日,当该刊被军阀政府封禁。

历史影响

以五四运动为界,《每周评论》的一至二十号,宣传了反对封建主义,打倒帝国主义的思想,初步介绍了马克思主义,文章短小精悍,有较强的革命性、战斗性,与《新青年》互为补充,并肩战斗,为五四运动打下思想基础。之后热情报道和评论五四运动情况,对于提高群众的觉悟,推动运动的发展起了重要作用。从二十六号胡适任主编,开始发表反对马克思主义,宣传实用主义的文章。

历任领导

(代表人物) 前二十五期由陈独秀主编,随后由胡适任主编。

社会评价

每周评论随着刊物影响力的与日俱增,以陈独秀的言论为代表,《每周评论》成为当时可以左右进步力量和青年学生的舆论导向的重要刊物,构成五四运动爆发的重要推动因素之一,为五四运动做了积极的舆论准备。 ——刘彦伯、祝彦[2]

每周评论随着刊物影响力的与日俱增,以陈独秀的言论为代表,《每周评论》成为当时可以左右进步力量和青年学生的舆论导向的重要刊物,构成五四运动爆发的重要推动因素之一,为五四运动做了积极的舆论准备。 ——刘彦伯、祝彦[2]

《每周评论》是中国第一本以“评论”命名的刊物。文章通过考察其与《新青年》的渊源与分疏,揭示出这样一份以思想启蒙为底色的刊物,如何在新知识分子“忍不住”的时事关怀之下,呱呱坠地之内在逻辑。《每周评论》创新构建的栏目类型,是一种宜于议论的媒介空间形式,具有媒介史方面的意义。——吴永贵、林英[3]

(本词条内容,由搜狗四史百科编委会编写)

-

为什么汽车价格每周都变化 汽车为什么又降价了?

2025-09-22 03:05:27 查看详情 -

如何评论大众汽车价格高 汽车价格问题大众途观的价格怎么样?

2025-09-22 03:05:27 查看详情 -

如何评论大众汽车价格表 上海大众车怎么样

2025-09-22 03:05:27 查看详情 -

雪佛兰车友会 每周一款经典车:雪佛兰SPARK

2025-09-22 03:05:27 查看详情 -

为啥汽车评论中喷子那么多,汽车小白应该如何存活?

2025-09-22 03:05:27 查看详情 -

神龙富康报价 每周一款经典车 神龙富康

2025-09-22 03:05:27 查看详情

求购

求购