- 柳条边

柳条边

名称由来

柳条边为宽、高均为一米,总长度为1300余公里的土堤,堤上每隔五尺插柳条三株,柳条粗四寸,高六尺,埋入土内二尺,外露四尺。各柳条之间再用绳连结,称之为“插柳结绳”,外侧挖一口宽8尺,底宽5尺,深8尺,其横断面为倒梯形的壕沟,壕沟与土堤并行,土堤呈‘人’字形横亘在东北平原上。

柳条边——东北的长城此‘人’字形的撇捺交点位于辽宁省开原县北的威远堡镇。从威远堡镇向北至吉林省吉林市北部的法特东亮子山,作为‘人’字的一竖(为北段);从威远堡向西南至山海关,构成‘人’字的一撇(为西段);由威远堡向东南至海边,构成‘人’字的一捺(为东段)。东段和西段将整个辽河平原包括在内,全长近1000公里。

柳条边——东北的长城此‘人’字形的撇捺交点位于辽宁省开原县北的威远堡镇。从威远堡镇向北至吉林省吉林市北部的法特东亮子山,作为‘人’字的一竖(为北段);从威远堡向西南至山海关,构成‘人’字的一撇(为西段);由威远堡向东南至海边,构成‘人’字的一捺(为东段)。东段和西段将整个辽河平原包括在内,全长近1000公里。

柳条边不似前代长城,没有凭险而设的坚固工程,也没有军事意义,边门只是稽查收税的封建关卡,同时又是联系广大东北地区的交通孔道,柳条边实质只是一条标示禁区的界线。

兴建过程

柳条边始筑于1638年(皇太极崇德三年),完工于1681年(康熙二十年)。历经皇太极、顺治、康熙三朝,用时四十三年。

柳条边始筑于1638年(皇太极崇德三年),完工于1681年(康熙二十年)。历经皇太极、顺治、康熙三朝,用时四十三年。

柳条边分两期建造,第一期的柳条边亦称“老边”,始建于清太宗皇太极崇德三年(1638年),至顺治十八年(1661年)筑成。范围从威远堡(今辽宁省开原市)为中心点,南至辽宁凤城,西南到长城的山海关,长达1950公里。第二期亦称“新边”,自清康熙九年(1670年)由宁古塔将军开始主持修筑,自至康熙二十年(1681年)完成。从威远堡往东北走向,一直展筑到松花江边的吉林市,全长690公里。

柳条边主要是由流徙罪犯修建而成。据史料记载,顺治五年(1648年),理藩院遣官清丈并划定和外藩蒙古的边界,同时“编盛京守墩台壮丁为十牛录”,十牛录至少有壮丁千余人。清初因抗清和逃人等获罪流徙的犯人大多发遣到盛京。在开原附近的尚阳堡,是清初流放人犯的聚集地。康熙七年(1668年),尚阳堡有流徙犯人3500余人,连同家属共5914人。他们有的劳作服役,有的则出钱认工赎罪。据《清圣祖实录》载,奉天府尹张尚贤奏称:“近有流徙人犯修造工程赎罪之例,有力者已认工程。”即指柳条边的兴建工程。

用途

建设之初是皇太极为保护“龙兴重地”,防止朝鲜人等进入宽甸等地挖采人参,下令整修自凤凰城至碱厂堡(今本溪境)。[3]

清朝迁都北京后,就把东北地区划为一个特殊的地带,严加保护。一方面是在清朝统治者看来,东北是“祖宗肇迹兴王之所”、“龙兴重地”,为了防止其“龙脉”受损,须加以管控封禁。另一方面,就是保护东北地区生产的皇室贵族所需要的人参、东珠等特产,以及供每年采捕供物及皇帝巡幸时围猎所用的围场。清代柳条边有些地段也有不植柳的,而是利用旧有的明代长城修缮而成。

管理

柳条边又有“边内”、“边外”的区别。其辽河平原的部分,即人字形边墙下端、“盛京边墙”之内的部分为“边内”,俗称“边里”,反之则为“边外”。从吉林部分来看,其西部属“边外”,其东部属“边里”。

柳条边在整个沿线上每隔一段距离开一座门,称为边门,供出入柳条边之用。老边有16座,新边4座。各门设立哨卡,派兵驻守,实行军事化管制。

从山海关至凤凰城(即老边)共设十六个边门:由西向东分别是鸣水台边门、清河边门、彰武台边门、法库边门、凤凰城边门。在威远堡边门偏西由南向北段称为新边,新边共设四个边门:布尔图库边门、克尔索素边门、伊通边门、法特哈边门。每座边门都建门楼。门楼中间是过边的门洞,两边有耳房,一边耳房是囚室,另一边住巡差。柳条边各边门都设有防御衙门,派驻文武官员,下辖披甲(全副武装的)兵三四十名,掌管边门开关稽查出入人等事项。凡进出边门者必须持有当地官厅签发的印票(即通行证),其上写明持票人姓名、年貌、脸色,验证核准后方可进出。并且要从指定的边门出入,违规者一律拿获问罪。

柳条边除了设边门外,还沿柳条边修建了300余座边台和封堆。用来看守和了望及对边墙的维护。边台分首台、中台、西台。每个边台设千总3~4人,下辖台丁150至200名。对边门、边台的官兵都有严格要求及处罚规定。

清朝东北政策

清初时期招民开垦

顺治十一年(1654年)颁布《辽东招民开垦奖励条例》,规定“至百名者文授知县(相当于今县级),武授守备(相当于今上尉)。六十名以上,文授州同、州判(相当于今副县级),武授千总(相当于今中尉)”。[1]

顺治十一年(1654年)颁布《辽东招民开垦奖励条例》,规定“至百名者文授知县(相当于今县级),武授守备(相当于今上尉)。六十名以上,文授州同、州判(相当于今副县级),武授千总(相当于今中尉)”。[1]

康雍时期嘉庆之后宽松政策

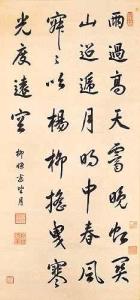

康熙行书尽管康熙帝曾修筑新边,但总体上是比较宽松的。他曾大量移旗和移民实边,甚至他还通过招民封爵的办法,招募内地人民开发东北。他所严禁的新边,也只是有碍其风水宝地――长白山才严禁的。[4]雍正帝时期也只是雷声大、雨点小,未曾因越禁而严惩过任何人,他将私挖人参也看成小事,他甚至曲加庇护越禁犯科的流民。例如:雍正二年四月(1724),他曾晓谕刑部:“禁止私刨人参旧例,不论已得未得俱解送刑部,往返拖累,故于盛京刑部监禁。每年差官前往审理,朕思伊等俱系图利穷民,春夏时被获至九月十月方得审结,延挨月日,身受寒署,多致疾病死亡。甚属可悯。宁古塔有将军、办事御史,盛京有将军、刑部,并副都御史永福,嗣后,将各地方所获者,即行审理作速完结,年底汇齐具本启奏。自今将审理偷刨人参之部院衙门堂官停其遣往,如此则案内之人无久禁冻馁之苦果矣。

康熙行书尽管康熙帝曾修筑新边,但总体上是比较宽松的。他曾大量移旗和移民实边,甚至他还通过招民封爵的办法,招募内地人民开发东北。他所严禁的新边,也只是有碍其风水宝地――长白山才严禁的。[4]雍正帝时期也只是雷声大、雨点小,未曾因越禁而严惩过任何人,他将私挖人参也看成小事,他甚至曲加庇护越禁犯科的流民。例如:雍正二年四月(1724),他曾晓谕刑部:“禁止私刨人参旧例,不论已得未得俱解送刑部,往返拖累,故于盛京刑部监禁。每年差官前往审理,朕思伊等俱系图利穷民,春夏时被获至九月十月方得审结,延挨月日,身受寒署,多致疾病死亡。甚属可悯。宁古塔有将军、办事御史,盛京有将军、刑部,并副都御史永福,嗣后,将各地方所获者,即行审理作速完结,年底汇齐具本启奏。自今将审理偷刨人参之部院衙门堂官停其遣往,如此则案内之人无久禁冻馁之苦果矣。

嘉庆及其以后之帝则开始逐步解禁,甚至于1792年开始鼓励移民,大批移民实边。

乾隆时期厉行封禁

严禁东北 停遣罪犯

惟有乾隆帝则一再严禁。乾隆元年四月,他便下令停止往东北发遣囚犯,“其人犯发遣之罪者,应改发于各省烟瘴地方。”乾隆三年十一月又应鄂尔泰等人之请,将东北较为重要的威远堡等六口文员改成武职,以加强边口的巡守能力。第二年十月又应刑部右侍郎韩光基、工部右侍郎索柱等人之请,下令守口官兵严加盘查出入山海关的旗民人等。乾隆六年五月又明令禁止吉林、伯都讷等处八旗官兵招募民人耕种。

办事不利 严惩官员

乾隆十一年正月,因查办奉天流寓民人一案,办事不利,清政府严加惩处了奉天府尹。其罪责是:“该府尹霍备莅任数载,其各州县流寓民人,并未取保入籍,亦未令其回籍,漫无稽查,而定议后,出关人数,续添四万七千余口,聚集益众。是奉旨立限之案,该府尹既不实心办理,又不将不办缘由奏闻,实属怠玩,请将霍备解任来京,交部议处”,同时,并警告奉天将军达勒党阿“同任地方,咎亦难辞,但到任未久,且旗人所居之地,尚无流寓民人,应令该将军回任后,作速委员会同地方官,实力查办,毋得因循”。

鉴于盛京等地流寓民人过多,乾隆四十一年,乾隆帝晓谕军机大臣等:“盛京、吉林为本朝龙兴之地,若听流民杂处,殊于东北风俗攸关,但承平日久盛京地方与山东直隶接壤,流民渐集,若一旦驱逐必致各失生计,是以设立州县 管理。至吉林原不与汉地相连,不便令民居住。今闻流民渐多,著传谕傅森查明办理,并永行禁止流民,毋许入境。”第二年乾隆帝又下令降调禁止流民不利的吉林将军富椿及额尔德蒙额。

相对而言,雍乾年间,由于大规模战事的减少,八旗生丁得到了充分休息,生齿日繁。同时,也给他们带来尖锐的生计问题,根据八旗制度,旗人除做官和担任职业军人外是不可从事生产活动的,但“甲不能遍及,而徒使之不士、不农、不工、不商、不兵、不民……于是其生日蹙,而无可为计”。而更为严重的是,由于除兵差外,他们终日无所事事,游手好闲,渐染浮华靡风。这对于本来日加艰难的生计无疑是雪上加霜。从而使原有的八旗生计问题更加严峻。为此乾隆帝通过定例婚丧赏银、不定期的“恩赏”、加饷、增加养育兵、汉军出旗等措施,都不能从根本上解决这一问题,结果却是事与愿违:“添设马甲、护军、领催以及养育兵丁,饷项所得,每年不下数百万。国家恩养八旗,至优至渥,而旗人生计,犹未见充足。”不但问题没有解决,反而更加严重了。1741年宁古塔将军奏报:乌拉旗兵“贫苦逃走者甚多”。鉴于此,1743年清政府被迫制定“逃旗法”。尽管如此,仍有许多人以身试法,甘于出旗,1745年仅山海关等八处“报逃之案,竟有二百五十余起之多”。由此可见,当时八旗生计问题严重之一斑。

屯田东北 封禁加严

屯田东北就必然会发生东北流民与旗人急田争利的矛盾。为保证旗人独享东北地利,从而严格封禁制度遂成为其惟一的解决办法。但是无论是旗人还是流民同是天朝子民,厚此薄彼,情理不容,因而,在执行这一政策时只得半遮半掩。但是,从大量的史实当中我们可以看出其大致脉络,往往每一严禁政令之后都会随之出台一个有关解决八旗生计的政策。

乾隆六年,乾隆帝又以影响当地旗民生计为藉口,下令严禁禁区旗人招募民人租种,他命令:“伯都纳地方除现在民人勿许招募外。将该处荒地与官兵开垦,或作牧场”。这次严禁,不仅让禁区内的旗人有田可耕,同时,应侍郎梁诗正之请“置八旗闲散屯边,以广生计。命阿里衮往奉天相度地宜,于时吉林、宁古塔、伯都纳、阿勒楚喀、三姓、晖春及长春,俱事垦殖,贫无力者,发官帑相贷”。以此优惠政策吸引闲散旗人屯田。

此后,乾隆帝不断移旗屯田,也不断严禁。在拉林地方,“乾隆九年由京都挪移闲散满洲上百五十户,分为头八屯、二八屯居住。乾隆十年,由京都挪移闲散满洲二百五十户,添与二屯居住。”于乾隆十年在东北再次重申严禁,并促令地方官解决现有流寓民人。

再度封禁 教养两得

乾隆十五年再度严禁流人。乾隆十九年冬十月“移京城满洲兵三千驻阿勒楚喀等处屯垦”。第二年,又开始准备移京旗三干户前往拉林地方屯垦。二十一年,由京旗挪移闲散满洲五百户,到阿勒楚喀海沟八屯居住,翌年,又移五百户到阿勒楚喀瓦珲八屯居住。二十四年再移京旗五百户到林霍集莫八屯居住。并且自乾隆三十二年起,又不断地调拨京旗前往拉林、阿勒楚喀两地屯田。

柳条边遗址乾隆四十一年再度严禁,并于第二年降调严禁不利的地方官。而在乾隆四十二年,却“以大凌河西北杏山、松山地丰美,徙闲散宗室,资地三顷,半官垦,半自垦,筑屋编屯,助其籽具”,令闲散宗室屯田,解决他们的生计。此后,乾隆又想方设法通过加赋等措施逼迫现有流民放弃已占耕的土地,并试图利用退出耕地宋解决八旗生计。乾隆四十六年十月,乾隆帝谕:“索诺木策凌奏称:‘现今查出流民私垦地亩,酌定租银,并定旗仓纳米数目,此内如有畏赋重不肯承种,仍回原籍者,将地交旗人耕种,照红册地亩例纳米,仍严饬民间永不准私垦官地。如旗人不种,又暗令民人耕种取租者,除一并照例治罪外,仍将地撤回入官’等语。索诺木策凌所办尚是。”同年十一月,他又晓谕尸部:“索诺木策凌等奏查又流民私垦地亩,仿照山东科则定赋一折。自应如此办理。流民私垦地亩于该处满洲生计大有妨碍、是以照内地赋则酌增以杜流民占种之弊,且撒出地亩并可令满洲耕种,不特旗人生计有益,并可习种地之劳,不忘旧俗。”由此可知,其严禁的动机也就欲盖弥彰了。

柳条边遗址乾隆四十一年再度严禁,并于第二年降调严禁不利的地方官。而在乾隆四十二年,却“以大凌河西北杏山、松山地丰美,徙闲散宗室,资地三顷,半官垦,半自垦,筑屋编屯,助其籽具”,令闲散宗室屯田,解决他们的生计。此后,乾隆又想方设法通过加赋等措施逼迫现有流民放弃已占耕的土地,并试图利用退出耕地宋解决八旗生计。乾隆四十六年十月,乾隆帝谕:“索诺木策凌奏称:‘现今查出流民私垦地亩,酌定租银,并定旗仓纳米数目,此内如有畏赋重不肯承种,仍回原籍者,将地交旗人耕种,照红册地亩例纳米,仍严饬民间永不准私垦官地。如旗人不种,又暗令民人耕种取租者,除一并照例治罪外,仍将地撤回入官’等语。索诺木策凌所办尚是。”同年十一月,他又晓谕尸部:“索诺木策凌等奏查又流民私垦地亩,仿照山东科则定赋一折。自应如此办理。流民私垦地亩于该处满洲生计大有妨碍、是以照内地赋则酌增以杜流民占种之弊,且撒出地亩并可令满洲耕种,不特旗人生计有益,并可习种地之劳,不忘旧俗。”由此可知,其严禁的动机也就欲盖弥彰了。

乾隆五十五年严禁也是如此。据《清史稿》记载:“五十五年,令奉天自英额场,嫒阳边止,丈荒分界城旗之无田者,除留围场参山,余均肥瘠配给,禁流民出口私垦,而积久仍予编户。”由上史实来看,乾隆帝是在通过严禁来保障东北土地不被民人占种,从而为其移旗屯田提供便利条件的本意,已昭然若揭。并且,嘉庆帝也一度承袭其衣钵。于嘉庆十六年一度严禁,十七年便向双城堡移旗屯田,以解决八旗生计,欲收“教养两得”之效。

历史评价

封禁政策失败

这种封禁政策本身,在其制定之初就已注定它的失败,其中除民间偷越、官吏渎职腐败等因素外,就是乾隆帝本人也不得不在国家利益与民族利益的冲突中,不断地作出妥协,甚至有时不得不开禁。正如:乾隆八年和九年,天津、河间等地遭受严重旱灾,大量灾民涌向关外禁地时,他为保证京师的安定,只得默许灾民出关就食,并于乾隆八年六月晓谕守口官兵:“本年天津、河间等处较旱。闻得两府所属失业流民闻知口外雨水调匀,均各前往就食,出喜峰口、古北口、山海关者颇多,各关口官弁若仍照向例拦阻不准出口,伊等既在原籍失业,离家边口又不准放出,恐贫苦小民,愈致狼狈,著行文密渝边口官弁等,如贫民出口者,门上不必拦阻,即时放出。但不可将遵奉谕旨,不禁伊等出口情节,令众知之,最宜慎密,倘有声言,令众得知,恐贫民成群结伙,投往口外者,愈致众多矣!著详悉晓谕各边口官弁知之。”这种妥协,再加之流弊,终致流民问题成尾大不掉之势。而移旗屯田却也因八旗人丁日沉靡风等原因,多告失败。

可是,无论如何,这种严禁政策在一定程度上阻碍了东北地区的深入开发,致使边疆空虚,从而为以后的朝鲜半岛人民大量越垦和俄国入侵提供了可乘之机,严禁也颇有得不偿失之效。

历史倒退

边壕遗址柳条边是民族融合大趋势和边疆开发巩固的倒退。在一个国家内,限制某个地区不能自由出入,严重制约了东北地区的发展。尤其辽东自战国时代的燕国起就纳入中原王朝版图,明末的时候,辽东地区仍然生活着数百万汉人,然而明朝末年,明朝龙虎将军、建州卫指挥同知、都督努尔哈赤造反,并且不断入侵辽东,不断将汉人掳为包衣或驱逐、屠杀,史载随明军迁入关内者有过二百八十万之众,而明末辽东预估总人口约三百万,即人口流失严重。其后满洲八旗挥师入关,绝大多数八旗子弟迁居关内,更造成东北地区人口严重流失,劳动力缺乏,不利于边疆巩固和发展。

边壕遗址柳条边是民族融合大趋势和边疆开发巩固的倒退。在一个国家内,限制某个地区不能自由出入,严重制约了东北地区的发展。尤其辽东自战国时代的燕国起就纳入中原王朝版图,明末的时候,辽东地区仍然生活着数百万汉人,然而明朝末年,明朝龙虎将军、建州卫指挥同知、都督努尔哈赤造反,并且不断入侵辽东,不断将汉人掳为包衣或驱逐、屠杀,史载随明军迁入关内者有过二百八十万之众,而明末辽东预估总人口约三百万,即人口流失严重。其后满洲八旗挥师入关,绝大多数八旗子弟迁居关内,更造成东北地区人口严重流失,劳动力缺乏,不利于边疆巩固和发展。

而柳条边政策使得东北地区人口变化相比内地“摊丁入亩”放开人口限制后的人口暴增长期处于缓慢增长的状态,而为以后的朝鲜半岛人民大量越垦和俄国入侵提供了可乘之机。

求购

求购