- 孔子击磬处

孔子击磬处

简介

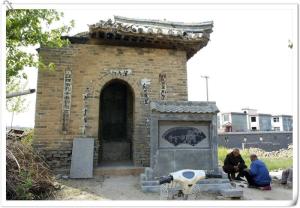

明万历十五年(公元1587年)卫辉知府周思宸建立“余韵亭”,清乾隆十五年(公元1750年)重修,现存有方亭一座,门楣上有“玉振遗韵”石刻一块,亭内有御碑一通,阳刻“孔子击磬处”五字,碑阴刻诗一首:“荷蒉人过识有心,既讥揭浅厉于深,知其一未知其二,玉振金声冠古今。”均为清代乾隆皇帝手书。现有孔子讲学堂一座。

明万历十五年(公元1587年)卫辉知府周思宸建立“余韵亭”,清乾隆十五年(公元1750年)重修,现存有方亭一座,门楣上有“玉振遗韵”石刻一块,亭内有御碑一通,阳刻“孔子击磬处”五字,碑阴刻诗一首:“荷蒉人过识有心,既讥揭浅厉于深,知其一未知其二,玉振金声冠古今。”均为清代乾隆皇帝手书。现有孔子讲学堂一座。

历史沿革

孔子(公元前551-前479年)名丘,字仲尼,春秋东期杰市的思想家、教育家,儒家创始人,相传孔子为恢复西周初期的文武之治,推行其政治之张,曾周游列国14年,14年中他三到卫国,在卫国的时间最长,卫国地处分山东、西部与河南东部交界地带,当时卫国政治稳定,经济繁荣,孔子就把他作为周游列国的第一站,对在卫国实施其政治文张抱很大希望,孔子到了卫国,卫国国君对他十分冷淡,不但不让他参与政事,还所从谗言,暗中监视他,孔子决定去陈国也同样遭到冷漠,并将其围困起来,获释后,孔子在返回帝丘途中再次遭难,孔子心情郁闷,便借击磬来抒发心声。

《论语,宪问》有“孔子击磬于卫”的记载,山东曲阜的《孔子圣迹图》也有孔子“过卫击磬”石刻,据传今卫辉南郊的“孔子击磬处”就是当年孔子“过卫击磬”之地,历史记载,孔子击磬处北魏时期就有纪念性建筑,明朝万历十五年(公元1587年)卫辉知府周思宸建“余韵亭后废,清朝乾隆十五年(公元1750年)知府王祖晋,知县吴溶敬修分亭,据说,1923年华新纱厂经理吴潘也曾修过。

文物价值

孔子击磬处从历史上讲,历史久远在北魏时期就有纪念性建筑物,明代、清代有详细的记载,特别是明代的击磬亭,确实有很高的艺术价值和科学价值,亭为两层楼櫊式的三间亭,四周为巡回走廊,明柱环绕,亭角为双层排角,房脊为卷棚式顶,到清代乾隆的御笔“孔子击磬处”五个大字,笔体天骨开张,气魄浑厚,充分展示乾隆皇帝的书法英姿,为研究书法艺术具有一定参考价值。

故事起源

文献资料

子击磬于卫,有荷蒉而过孔氏之门者,曰:“有心哉,击磬乎!”既而曰:“鄙哉,硜硜乎,莫己知也,斯己而已矣。深则厉,浅则揭。子曰:“果哉!末之难矣。”

很显然,孔子于此击磬的目的昭然若揭。他为了实现其倡导的“仁德礼治”政治,苦心探求,并且深深认识到:作为为政的政治家必须具有很高的道德修养和人生修养,并据此“修己以安人”,“修己以安百姓”。它表现了孔子人生价值中对理想人格的追求,很自然地成为当时为政者和士人的准则。有文为证:

颜渊问为邦。子曰:“行夏之时,乘殷之辂,服周之冕,乐则韶舞。放郑声,远佞人。郑声淫,佞人殆。”

然而,令孔子始料未及的是,他于此击磬的良苦用心并未达到“博施于民”的效果,此鄙陋如樊迟的荷蒉者听完孔子拙劣的演奏之后,勃然大怒曰:“他奶奶的,不懂音乐就给老子滚开!”

我们可以从被奉为千秋经典的儒家大作《论语》中看到孔子的狼狈面目:

楚狂接舆歌而过孔子曰:“凤兮凤兮,何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而,已而!今之从政者殆而!”孔子下,欲与之言。趋而辟之,不得与之言。

事件评价

孔子,一个自称为伟大的礼乐教育家,歌者何以避之而唯恐不及,原因何在?

原因简单得很!

根据文献记载,磬的产生来源于先人在劳动过程中所使用的石制工具。人们在劳动过程中发现这些石制工具能发出悦耳的声音,于是,劳动余暇他们就团团坐于树荫下,听听这些发自工具内心的相和音声,缓和汗水浸淫下的疲惫不堪。

然而孔子——一个喜欢无限上纲的的文化自恋者,异想天开地想要把人们的劳动工具摆放到神灵的祭坛,并且按照当时为政者的标准分出高低贵贱,让不同的神(间接地说是“为政者”)享受不同标准的供奉(所谓的“博施于民),而且祭祀者本身身份的不同也必须在祭品和祭仪上体现出来,由此可见,祭祀的过程,实际上就是将现实生活中的等级制度通过一定的仪式来演示一番。由此可见孔子的失败不言而喻:蛊民惑众的人注定被众人所摧。

但是,孔子的失败不仅仅在于他这一无限上纲的举动,他内心深处疾民如仇的情愫也注定了他的一无所成:

樊迟请学稼。子曰:“吾不如老农。”请学圃。曰:“吾不如老圃。”樊迟出。子曰:“小人哉,樊须也!上好礼,则民莫不敢敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。夫如是,则四方之民襁负其子而至矣,焉用稼?”

-

泰国清迈大学孔子学院

2025-09-29 00:08:20 查看详情

求购

求购