- 戴春鸡

戴春鸡

简介

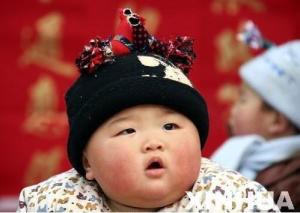

戴春鸡是中国农村一带人民的古老风俗。每年立春这一天人们为讨吉利便将彩色棉布和棉花缝制成的公鸡饰品,钉在儿童的衣袖或帽子上,名为“春鸡”,俗称戴“春鸡儿”。佩戴时要求男左女右,寓意丰衣足食、茁壮成长、吉祥如意手工缝制的“春鸡儿”。 [1-2]

寓意

立春节在春节之前(或春节后),刚进腊月,家有孩子的农家婆媳,便从针线筐儿里翻捡出平日裁袄做裤剪剩下的花布头儿,开始缝制春鸡儿。在立春节给孩子戴春鸡儿,是老辈子留下来的传统。只要是老辈子留下来的,都会有根有脉。尤其是渗透在二十四节气中的民俗,有着农业社会特有的内涵,它直接或含蓄地表达着人们的期盼和愿望。为什么在立春这天戴春鸡儿,而不戴其他小动物。据老辈人说,“鸡”和“吉”同音,取个吉利的意思。再者,立春为二十四节气之首,在立春这天开始戴,也象征孩子从小开始便吉星高照了。还有另外一种说法,过去农村贫穷,一到春天,就出现粮荒,断炊的、出门讨饭的并不鲜见,农人穷怕了,让孩子在立春这天戴上春鸡儿,期盼将来能过上不愁吃穿的好日子,从此不再遭受鸡(饥)荒之苦。

立春节在春节之前(或春节后),刚进腊月,家有孩子的农家婆媳,便从针线筐儿里翻捡出平日裁袄做裤剪剩下的花布头儿,开始缝制春鸡儿。在立春节给孩子戴春鸡儿,是老辈子留下来的传统。只要是老辈子留下来的,都会有根有脉。尤其是渗透在二十四节气中的民俗,有着农业社会特有的内涵,它直接或含蓄地表达着人们的期盼和愿望。为什么在立春这天戴春鸡儿,而不戴其他小动物。据老辈人说,“鸡”和“吉”同音,取个吉利的意思。再者,立春为二十四节气之首,在立春这天开始戴,也象征孩子从小开始便吉星高照了。还有另外一种说法,过去农村贫穷,一到春天,就出现粮荒,断炊的、出门讨饭的并不鲜见,农人穷怕了,让孩子在立春这天戴上春鸡儿,期盼将来能过上不愁吃穿的好日子,从此不再遭受鸡(饥)荒之苦。

戴春鸡的时间一般从立春之日起延续好多天。在山东一些地区,春鸡要在元宵节或者正月十六赶庙会时扔掉。由于民间艺术中,祛除蜈蚣、蝎子、蟾蜍、蛇、马蜂或者蚰蜒等“五毒”是一个十分重要的题材,而鸡又能降服这五毒,因此春鸡便成了儿童的护身符,寄托着儿童不受任何毒虫伤害的良好愿望。这一点也与气候、土壤、生态环境密切相关。因为正是立春之后,气候转暖,各种毒虫出现,所以让儿童戴春鸡以祈避毒虫。至于扔春鸡象征扔掉疾病,犹如某些地区放风筝剪断线放掉晦气的习俗;人们相信,断线的风筝可以把病灾带走,其寓意是一样的手工缝制的“春鸡儿”。[3-4]

制作

春鸡儿做起来很简单,先把花布料按所需的鸡样子剪好,用花儿线缝合时留下一个口儿,把烂布头或棉花或小米或小豆当作填充物塞进去,然后将口儿缝上。春鸡儿的雏形便有了。接下来,要用黑线给春鸡儿缝出眼睛,再用一小撮儿五色彩线缝在春鸡儿的屁股上,算作尾巴,一只俊俏的春鸡儿便栩栩如生,但手儿巧的媳妇还不满足,还要用一丁点儿红布缝成一个小巧的红辣椒,红辣椒的顶端还要缝上一小块剪成齿状的绿布。最后用线把这个可爱的小红辣椒吊在春鸡儿的嘴巴下,晃晃悠悠的,煞是可爱。这一切完毕后,要在“打春”的头天晚上,缝在孩子的棉袄袖子挨肩膀儿的位置上。一般男孩儿的春鸡儿缝在左边的袖子上,女孩儿的春鸡儿要缝在右边的袖子上,使之符合“男左女右”的老传统。有缝制两只春鸡儿的也就不论孩子的性别了,一个袖子上缝一只,看起来更花哨一些,会把孩子衬托得更加俊俏可爱老辈人展示手工缝制的“春鸡儿”。[2-4]

春鸡儿做起来很简单,先把花布料按所需的鸡样子剪好,用花儿线缝合时留下一个口儿,把烂布头或棉花或小米或小豆当作填充物塞进去,然后将口儿缝上。春鸡儿的雏形便有了。接下来,要用黑线给春鸡儿缝出眼睛,再用一小撮儿五色彩线缝在春鸡儿的屁股上,算作尾巴,一只俊俏的春鸡儿便栩栩如生,但手儿巧的媳妇还不满足,还要用一丁点儿红布缝成一个小巧的红辣椒,红辣椒的顶端还要缝上一小块剪成齿状的绿布。最后用线把这个可爱的小红辣椒吊在春鸡儿的嘴巴下,晃晃悠悠的,煞是可爱。这一切完毕后,要在“打春”的头天晚上,缝在孩子的棉袄袖子挨肩膀儿的位置上。一般男孩儿的春鸡儿缝在左边的袖子上,女孩儿的春鸡儿要缝在右边的袖子上,使之符合“男左女右”的老传统。有缝制两只春鸡儿的也就不论孩子的性别了,一个袖子上缝一只,看起来更花哨一些,会把孩子衬托得更加俊俏可爱老辈人展示手工缝制的“春鸡儿”。[2-4]

现状

如今,民间儿童戴春鸡的习俗已经不多见了,只是在那些受现代文化影响小的偏远(有时是贫困)的乡村还多多少少地存在着。现代工业文明或农业生产压力,占用了年轻母亲越来越多的时间和精力,她们难得从母亲那一辈继承下来做春公鸡之类的手工艺技巧。孩子们新年的新衣新帽也不再像他们的爸爸妈妈那一代人那样是人工缝制的,而是机械化大工厂里生产出来的。这种极少个性的童装似乎与妈妈手工缝制的春公鸡不相配,因而这种不伦不类的饰物也很少见了。更重要的是,孩子们的世界再也不像他们的爷爷奶奶小时候那么单一了。他们接触了越多的电视节目,有了越来越丰富多彩的大小玩具,他们极少知道农历的节气,也很少有人告诉他们立春和春鸡跟他们的生活有什么联系。不过,在小时候戴过春鸡的人的脑子里,虎头帽上戴着春鸡跑到左邻右舍到处玩耍的情景是永不褪色的记忆头戴“春鸡儿”的孩子。[4]

如今,民间儿童戴春鸡的习俗已经不多见了,只是在那些受现代文化影响小的偏远(有时是贫困)的乡村还多多少少地存在着。现代工业文明或农业生产压力,占用了年轻母亲越来越多的时间和精力,她们难得从母亲那一辈继承下来做春公鸡之类的手工艺技巧。孩子们新年的新衣新帽也不再像他们的爸爸妈妈那一代人那样是人工缝制的,而是机械化大工厂里生产出来的。这种极少个性的童装似乎与妈妈手工缝制的春公鸡不相配,因而这种不伦不类的饰物也很少见了。更重要的是,孩子们的世界再也不像他们的爷爷奶奶小时候那么单一了。他们接触了越多的电视节目,有了越来越丰富多彩的大小玩具,他们极少知道农历的节气,也很少有人告诉他们立春和春鸡跟他们的生活有什么联系。不过,在小时候戴过春鸡的人的脑子里,虎头帽上戴着春鸡跑到左邻右舍到处玩耍的情景是永不褪色的记忆头戴“春鸡儿”的孩子。[4]

求购

求购