- 冷凝传热

冷凝传热

类型

蒸气在壁面上的冷凝有两种类型:

蒸气在壁面上的冷凝有两种类型:

1、膜状冷凝。

当冷凝液能润湿壁面时,在壁面上形成一层连续的液膜;蒸气在液膜表面冷凝。冷凝放出的潜热必须通过这层液膜才能传给壁面,因此液膜是冷凝传热的热阻所在。若凝液借重力沿壁下流,则液膜越往下越厚,给热系数随之越小。

是否形成膜状冷凝主要取决于冷凝液的润湿能力,而润湿能力又取决于表面张力。表面张力小的润湿能力强。

实践表明,几乎所有的常用蒸气在纯净条件下在常用工程材料洁净表面上都能得到膜状冷凝。

2、滴状冷凝。

若冷凝液不能润湿壁面,冷凝液以液滴形态附着在壁面上。当液滴增长到一定尺寸后,沿壁面滚落或滴下,露出无液滴的壁面,供继续冷凝。滴状冷凝时的传热分系数比膜状冷凝时大 5~10倍或更多。

但在实际设备中,滴状冷凝不稳定,通常是膜状冷凝,所以冷凝传热设备一般按膜状冷凝设计。

传热系数

当冷凝液膜为层流时,热量仅以热传导方式传递。根据液膜的流体力学和导热分析,可得到冷凝传热分系数α的理论计算式,再引入经实验确定的校正系数后,得到实用的半经验式。

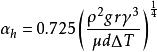

当蒸气在垂直壁面冷凝时,经验式为:

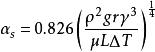

当蒸气在水平管外冷凝时,经验式为:

式中:

L和d分别为竖壁高度和管子外径;

ΔT为蒸气饱和温度TS与壁面温度TW之差;

r为饱和蒸气的汽化热;

g为重力加速度;

μ、ρ和γ分别为冷凝液在其平均温度〔(TW+TS)/2〕下的粘度、密度和热导率。[1]

因素

单一饱和蒸气冷凝时,汽相热阻(来自气相边界层)一般很小,往往忽略不考虑,传热系数取决于液膜厚度、液膜流动状况和冷凝液的物性。凡有利于减薄液膜厚度的因素,都会增强冷凝传热。例如冷凝液密度大、粘度小以及液膜流向与蒸气流向一致等,均能使液膜减薄,从而使传热分系数提高;而冷凝温度差的增大,冷壁表面不光滑,则会使液膜加厚,导致传热系数下降。

此外,影响冷凝传热的因素还有:

1、不凝性气体。

当蒸气中存在不凝性气体时,即使只有1%,也会导致传热系数下降50%以上。蒸气中通常含有少量不凝气体,在冷凝过程中不凝性气体会逐渐积累。因此,冷凝器上须备有不凝气体的排放口,操作时定期排放,以保持良好的传热效果。

2、蒸气过热。

当过热蒸气与温度低于饱和温度的壁面接触时,壁面上会有凝结液析出,形成一层液膜,液膜表面温度一般认为近似等于饱和温度,由于饱和温度低于过热蒸汽的主流温度,因此对主流蒸汽产生冷却作用,这部分热交换称为显热交换,可由常规对流换热关联式计算对流换热系数,但显热换热量相对于蒸汽凝结释放的潜热量一般很小,所以通常忽略之。过热蒸汽在流动过程中,一边降低温度,一边发生凝结,直到主流温度降低到饱和温度,此时温度不再变化,从这个位置开始,就是常规的饱和蒸汽冷凝段。

3、管子排数

上面给出的横管凝结传热的公式只适用于单根横管。对于沿液流方向由。排横管组成的管束的传热,理论上只要将公式中的特征长度d球换成nd即可计算。

实际上,这是过分保守的估计,因为上排管的凝结液并不是平静地落在下排管上,而在落下时要产生飞溅以及对液膜的冲击扰动。飞溅和扰动的程度取决于管束的几何布置、流体物性等,情况比较复杂。设计时最好参考适合设计条件的实验资料。

4、管内凝结

在不少工业冷凝器(如冰箱中的制冷剂蒸气冷凝器)中,蒸气在压差作用下流经管子内部,同时产生凝结,此时传热的情形与蒸气的流速有很大关系。以水平管中的凝结为例,当蒸气流速低时,凝结液主要积聚在管子的底部,蒸气则位于管子上半部。如果蒸气流速比较高,则形成所谓环状流动,凝结液较均匀地展布在管子四周,而中心则为蒸气核。随着流动的进行,液膜厚度不断增厚以致凝结完时占据了整个截面。[2]

强化原则

尽量减薄液膜厚度是强化膜状凝结的基本原则。

蒸气膜状凝结时,热阻取决于通过液膜层的导热。因此尽量减薄液膜层的厚度是强化膜状凝结的基本手段。为此,可以从两个方面着手。

第一是减薄蒸气凝结时直接枯滞在固体表面上的液膜;

第二是及时地将传热表面上产生的凝结液体排走,不使其积存在传热表面上面进一步使液膜加厚。

最近几十年国内外工程技术界(尤其是制冷工程界)开发出了许多强化技术来达到这些目的。[3]

强化技术

1、减薄液膜厚度的技术

最简单的减薄液膜厚度的方法是:对于竖壁或竖管,在工艺允许的情况下,尽量降低传热面的高度,或者将竖管改置为横管。

由于冷凝液的热导率低,因此强化冷凝传热的关键在于减小冷凝液膜厚度。现已研制出多种可减小液膜厚度的纵槽管和波纹管。这些冷凝管利用液体表面张力的作用,使冷凝液体集中于槽沟底部,而其他表面上的液膜厚度减薄。此外,蒸气在管束外冷凝时,要合理布置管束位置,以减少上排管子表面的冷凝液对下排管子冷凝作用的影响,并避免液膜明显增厚。

2、及时排液的方法

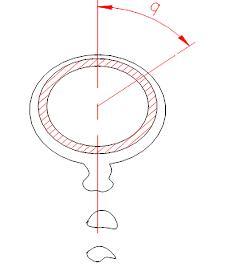

右图示出了两种常见的加速排除凝结液体的方法:

立式冷凝器,在凝液下流的过程中分段排泄,有效地控制了液膜的厚度,管表面的沟槽又可以起到减薄液膜厚度的作用;

卧式冷凝器中,如大型电站的凝汽器,泄流板可使布置在该板上部水平管束上的冷凝液体不会集聚到其下的其他管束上。

3、强化冷凝传热的另一途径是维持滴状冷凝,为此可在壁面上涂以疏水性涂层,或在蒸气中喷入少量油性添加物,但都难以得到持久的滴状冷凝,这有待进一步研究。[3]

收藏

收藏

-

广州市何香凝纪念学校

2025-09-15 06:26:33 查看详情 -

大连冷冻机股份有限公司

2025-09-15 06:26:33 查看详情

求购

求购