- 景福阁

景福阁

历史沿革

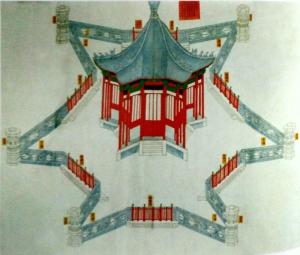

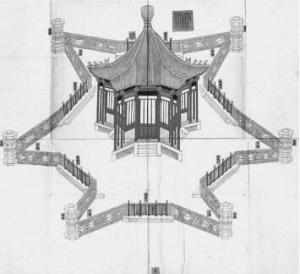

乾隆时(1736-1795)菊花形的昙花阁,光绪年间(1875一1908)重修时改建景福阁。阁前部为宽大敞厅,慈禧曾在此观而、赏月,并接见外国使节。

乾隆时(1736-1795)菊花形的昙花阁,光绪年间(1875一1908)重修时改建景福阁。阁前部为宽大敞厅,慈禧曾在此观而、赏月,并接见外国使节。

每年七月初七,慈禧太后在此遥祭牛郎织女,中秋节在此赏月,九月九在 此登高。夏天阴雨日,慈禧和宫女们在此“过阴天”。

景福阁地处 颐和园 万寿山顶东部,站在景福阁向南远望,它和德和园大戏楼及 东堤北端城关建筑文昌阁,恰好处在一条线上,它们形成了颐和园东部建筑的一条主要轴线。

在 清漪园时期,此处叫昙花阁,是一座六瓣莲花形的三层楼阁。1860年被英法联军烧毁,光绪十八年(1892年)改建后改名为景福阁。阁前半部是200平方米的敞厅,下有花砖铺地,上有彩画描绘,显得既宽阔明亮又富丽堂皇。清朝末年,慈禧常在此观雨赏月,有时也在这里宴请外国公使的眷属。慈禧每年七月初七在此祭牛郎织女,八月中秋在此赏月,九月重阳节在此登高,吃福(野雉)、禄(鹿肉)、寿(羊肉)、喜(关东 鲟鳇鱼)。盛夏伏暑季节,慈禧常在这里和后妃、 宫女押宝、推牌九,名叫“过阴天儿”。“过阴天儿”用膳时,由膳食房到景福阁,沿途排列许多太监,接连传递饭菜。按照规定,参加传膳的太监只能穿袍褂,不准用雨具,遇着狂风暴雨,就被雨打如落汤鸡,慈禧以此取乐。

在 清漪园时期,此处叫昙花阁,是一座六瓣莲花形的三层楼阁。1860年被英法联军烧毁,光绪十八年(1892年)改建后改名为景福阁。阁前半部是200平方米的敞厅,下有花砖铺地,上有彩画描绘,显得既宽阔明亮又富丽堂皇。清朝末年,慈禧常在此观雨赏月,有时也在这里宴请外国公使的眷属。慈禧每年七月初七在此祭牛郎织女,八月中秋在此赏月,九月重阳节在此登高,吃福(野雉)、禄(鹿肉)、寿(羊肉)、喜(关东 鲟鳇鱼)。盛夏伏暑季节,慈禧常在这里和后妃、 宫女押宝、推牌九,名叫“过阴天儿”。“过阴天儿”用膳时,由膳食房到景福阁,沿途排列许多太监,接连传递饭菜。按照规定,参加传膳的太监只能穿袍褂,不准用雨具,遇着狂风暴雨,就被雨打如落汤鸡,慈禧以此取乐。

历史事件

1949年初,解放军包围北平时,中国共产党代表和国民党 傅作义部队的代表曾在景福阁会晤,就解放军入城后对北平市如何实施管理等问题进行谈判。

环境布局

昙花阁重檐三滴水,二层可登临,有回廊,适宜远眺,向南俯瞰昆明湖中十七孔桥、南湖岛,向东圆明园、畅春园诸景。昙花阁改建为景福阁后,二层的佛楼变为一层园林建筑。虽然改建后使木结构变低,但由于景福阁高敞的地势,并没有影响景福阁作为“点景”和“观景”的效果。在颐和园整体景观布局中,景福阁是万寿山东部的构景中心,站在景福阁向南远望,和德和园大戏楼及颐和园东堤北端城关建筑文昌阁,恰好处在一条线上,形成了颐和园东部建筑的一条主要轴线。

建筑结构

景福阁坐北朝南,面积502.7平方米,高4.09米,四周围游廊深1.65米。三卷勾连搭歇山式屋顶,前后报厦,灰色筒瓦。室外井字天花、室内方格吊顶,绘苏式彩画。金砖地,圆柱,汉白玉圆鼓镜柱础。报厦檐柱间悬挂匾额“景福阁”,楹联“密荫千章此地直疑黄岳近,详雯五色其光上与紫宵同”。景福阁前、后檐报厦为敞厅,金柱间装修坐凳楣子,明间装修四扇隔扇门,中间帘架式玻璃门,次、稍间支摘窗为步步锦。汉白玉石台基,垂台式台阶。院落四周围墙上砖雕万字不到头花纹。室内装修栏杆罩、落地罩、博古架、鸡腿罩,大玻璃窗屏风,飞罩等。

景福阁图册(2) 景福阁图册(2) |

景福阁图册(3) 景福阁图册(3) |

词条图册

景福阁图册(2) 景福阁图册(2) |

景福阁图册(3) 景福阁图册(3) |

-

君阁汽车 三菱君阁车质量怎么样

2025-09-28 09:39:36 查看详情 -

三菱君阁用了什么悬架

2025-09-28 09:39:36 查看详情 -

东南三菱君阁 三菱君阁用了什么悬架

2025-09-28 09:39:36 查看详情 -

文渊阁四库全书补遗(集部)

2025-09-28 09:39:36 查看详情 -

北京文华金阁古典硬木家具有限公司

2025-09-28 09:39:36 查看详情

求购

求购