- 土壤资源

土壤资源

简介

土壤资源承担农业、林业、畜牧业生产和再生产的各类土壤的总称。属固定性自然资 土壤资源源,国土的主要组成部分,也是不可代替的生产资料。 土壤资源具有一定的生产力。土壤生产力的高低,除了与其自然属性有关外,很大程度上决定于人类生产科学技术水平。不同种类和性质的土壤,对农、林、牧具有不同的适宜性,人类生产技术是合理利用和调控土壤适宜性的有效手段,即挖掘和提高土壤生产潜力的问题。土壤资源的合理利用与保护是发展农业和保持良性生态循环的基础和前提。

土壤资源源,国土的主要组成部分,也是不可代替的生产资料。 土壤资源具有一定的生产力。土壤生产力的高低,除了与其自然属性有关外,很大程度上决定于人类生产科学技术水平。不同种类和性质的土壤,对农、林、牧具有不同的适宜性,人类生产技术是合理利用和调控土壤适宜性的有效手段,即挖掘和提高土壤生产潜力的问题。土壤资源的合理利用与保护是发展农业和保持良性生态循环的基础和前提。

特点

1.土壤资源具有一定的生产力,其生产力的高低,除了与土壤的自然属性有关外,很大程度上决定于人类生产科学技术水平。不同种类和性质的土壤对农林牧具有不同的适宜性。

2.土壤资源具有可更新性和可培育性,人类可以利用土壤的变化发展规律,应

用先进技术,促使肥力不断的提高,生产更丰富的产品,满足人类的生活需要。如果不恰当的利用土壤,其肥力和生产力将下降。

3.土壤资源的位置有固定性,面积有其有限性,同时具有其他资源不能代替的性质。在人口不断增加的情况下,应合理利用和保护土壤资源。

4.土壤资源的空间存在形式具有地域分异规律,表现在时间上有季节变化的周期性,土壤性质及其生产特征也随着季节的变化而发生周期性变化。

研究简史

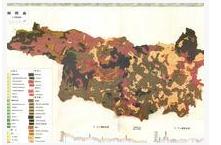

陆地表面的土壤资源数量是有限的。因此,对土壤资源的统计、分类和 土壤资源评价分级等历来受到人们的重视。早在春秋战国时期,中国的《尚书·禹贡》中就对土壤生产力的评价和土地利用方法进行了论述。17世纪后,在西欧出现了土宜分类法。19世纪中叶,俄国沙皇为了征收土地税,曾委托土壤学家Β.Β.多库恰耶夫对其境内的黑钙土进行了分类和分级,以此作为制定税收等级的依据。20世纪30年代末,美国政府颁布8级制地力分类系统,它根据土壤适宜范围的宽窄、适宜程度的高低和限制因素的类型划分出土地潜力级、潜力亚级和潜力单位,现今仍为世界各国广泛采用。70年代以来,联合国粮农组织提出了标准化的土地评价体制。其特点是,在美国制的基础上,扩大地力分类系统,增加一级单元,成为4级系统;此外还在土壤资源的基本概念和评价程序方面,提出了许多新的建议。中国全国范围的土壤资源调查和编制全国 1:1000000土地资源图的工作也已进行。

土壤资源评价分级等历来受到人们的重视。早在春秋战国时期,中国的《尚书·禹贡》中就对土壤生产力的评价和土地利用方法进行了论述。17世纪后,在西欧出现了土宜分类法。19世纪中叶,俄国沙皇为了征收土地税,曾委托土壤学家Β.Β.多库恰耶夫对其境内的黑钙土进行了分类和分级,以此作为制定税收等级的依据。20世纪30年代末,美国政府颁布8级制地力分类系统,它根据土壤适宜范围的宽窄、适宜程度的高低和限制因素的类型划分出土地潜力级、潜力亚级和潜力单位,现今仍为世界各国广泛采用。70年代以来,联合国粮农组织提出了标准化的土地评价体制。其特点是,在美国制的基础上,扩大地力分类系统,增加一级单元,成为4级系统;此外还在土壤资源的基本概念和评价程序方面,提出了许多新的建议。中国全国范围的土壤资源调查和编制全国 1:1000000土地资源图的工作也已进行。

世界土壤资源概况

据联合国粮农组织估计,全世界现有耕地约占地球陆地总面积的10%,其中以苏联、美国、加拿大、印度和中国等国的耕地面积较大(见土地和土地利用)。但由于社会和自然原因,

据联合国粮农组织估计,全世界现有耕地约占地球陆地总面积的10%,其中以苏联、美国、加拿大、印度和中国等国的耕地面积较大(见土地和土地利用)。但由于社会和自然原因,

世界土壤资源的数量和质量正在不断下降,主要表现在:①土壤肥力下降。就全世界而言,投资少、产量高的耕地面积小于投资高、产量低的耕地面积,其比例为4:6。②土壤严重退化。主要是土壤盐碱化、沙化、沼泽化和受化学污染的情况日益严重。迄今,良田仅占世界土地总面积的11%,干旱土壤占28%,薄层粗骨土壤占22%,沙化、盐化土壤占23%,渍水冷冻土壤占6%,其他占10%。③土壤遭受侵蚀。世界每年因森林砍伐而引起侵蚀的土地面积达数亿亩。④农田被侵占。每年约有数千万亩农地被工业、交通运输业等侵占。

中国土壤资源概况

中国的陆地面积约为世界陆地面积的6.4%,亚洲大陆面积的22.1%。全部国土从北到南横跨不同的热量带,其土壤资源具有3大特点:①土壤类型多,资源丰富。可分46个土类,130

多个亚类,各自具有不同的生产力和发展农、林、牧的适宜性。②山地土壤资源多。各种高山和山地丘陵的土壤资源占国土面积的65%以上,多宜于发展多种经济林木。③耕地面积小。中国现有耕地约15亿亩,占总土地面积的10%左右,尚不及世界耕地面积的7%。人均耕地面积仅1.4亩,低于世界人均水平。概括而言,全国可供农、林、牧生产的用地总的约占整个国土面积的60%左右。

农业土壤资源

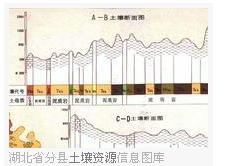

指耕地和宜垦地。主要分布于东半部的大平原和三角洲。这些地区地形平坦、雨量充沛、冷热适宜、土壤养分储量和土层厚度均能满足作物或经济林木生长的需要。东部平原地区的土壤类型多属由草甸土或沼泽土起源的耕种土壤;东部丘陵和山地的土壤类型,自北而南为黑土、棕壤、褐土、黄棕壤、黄褐土、红壤、砖红壤等,此类土壤大多经开垦熟化而成各种耕种土壤,肥力较高,也是中国土壤开发利用历史悠久的地区。但由于中国疆土从北到南的水热条件差异大,因而有可能出现不同的利用类型。如在秦岭-淮河-线以北地区,农业土壤资源的利用类型以旱地为主;该线以南地区则水田居多。中国西半部因丘陵和山地面积大,并受寒冷、干旱、侵蚀以及盐害等因素的影响,农业土壤资源较少,除四川盆地和陕西渭河谷地、汉中盆地耕地比较集中外,一般分布极为分散。但在云贵高原地区,某些山间小盆地却常是农业土壤资源高度集中的地方。西部地区的耕种土壤以秦岭为界,其北主要起源于黑垆土、褐土、灰钙土和漠

指耕地和宜垦地。主要分布于东半部的大平原和三角洲。这些地区地形平坦、雨量充沛、冷热适宜、土壤养分储量和土层厚度均能满足作物或经济林木生长的需要。东部平原地区的土壤类型多属由草甸土或沼泽土起源的耕种土壤;东部丘陵和山地的土壤类型,自北而南为黑土、棕壤、褐土、黄棕壤、黄褐土、红壤、砖红壤等,此类土壤大多经开垦熟化而成各种耕种土壤,肥力较高,也是中国土壤开发利用历史悠久的地区。但由于中国疆土从北到南的水热条件差异大,因而有可能出现不同的利用类型。如在秦岭-淮河-线以北地区,农业土壤资源的利用类型以旱地为主;该线以南地区则水田居多。中国西半部因丘陵和山地面积大,并受寒冷、干旱、侵蚀以及盐害等因素的影响,农业土壤资源较少,除四川盆地和陕西渭河谷地、汉中盆地耕地比较集中外,一般分布极为分散。但在云贵高原地区,某些山间小盆地却常是农业土壤资源高度集中的地方。西部地区的耕种土壤以秦岭为界,其北主要起源于黑垆土、褐土、灰钙土和漠

境土壤;其南主要起源于黄褐土、紫色土、黄壤、红壤、砖红壤,以及在各种沉积物上发育的草甸土。农业土壤资源不仅在很大程度上决定着所能获得的生物产品的种类、质量和数量,而且在一定程度上影响整个国民经济的发展。 中国的宜垦荒地多集中于高纬度寒冷的东北地区和干旱缺水的西北地区,土壤生产力较低,进行疏干沼泽、排除盐碱、防止水土流失或防风固沙等措施则要付出较大的投资。因此,农业土壤资源的利用目前仍以提高现有耕地的单位面积产量为主,措施包括重视养地,不使土壤肥力下降,以及加强水土保持,防止土壤侵蚀等。

林业土壤资源

指林地及宜林地。主要分布于暗棕壤为主的东北地区大、小兴安岭和长白山地,以红壤、砖红壤为主的江南丘陵地及云南高原,以及以棕壤、黄棕壤为主的川西、藏东高原的边缘山地。全国森林面积为17.3亿亩(1986),森林覆盖率仅占国土面积的12%,远远低于世界平均森林覆盖率的水平且分布极不平衡。许多地方由于森林植被破坏,气候干燥,土壤缺水,侵蚀严重,抗旱、涝灾害的能力也大为降低。因此,加强对现有森林的经营管理,合理采伐,做好林木的抚育更新工作,并在宜林的荒地大力造林,是保护和发展林业土壤资源的主要途径。

牧业土壤资源

指牧场和草地。占国土总面积的近40%。主要分布在以黑钙土、栗钙土、灰钙土为主的内蒙古、宁夏、甘肃、青海等地,以及以高山、亚高山草甸土、草原土为主的青藏高原东部、川西高原和新疆地区山地。在新疆地区的低平区域,黑钙土、栗钙土、棕钙土、灰钙土、灰漠土、风沙土以及草甸土、沼泽土等也是重要的牧业土壤资源。上述几大牧区中的绝大部分具有优良的草原,适宜放牧多种畜群。在条件较好的地区,已采取草场灌溉、施肥、培育人工牧草和改善天然牧草组成等改良措施,以提高牧业土壤资源的生产力。

利用和保护

土壤资源的合理利用措施主要包括:因地因土制宜地规划农、林、牧业等生产用地,注意用地与养地相结合,实行科学的耕作、灌溉和排水,重视有机肥料和化学肥料的应用,以保持土壤有机质含量和矿质养分的平衡,并不断提高土壤肥力等。保护土壤资源的主要目的在于不使土壤因人类不合理的活动而发生退化,如山区的水土流失、干旱地区的次生盐渍化和沼泽化、草原地区的沙漠化,以及一般农田受农药和重金属的严重污染等。中国土壤退化的问题主要表现在西北黄土高原地区和南方丘陵红壤地区约各有40万余平方公里的水土流失面积,黄河、长江每年挟带的泥沙量也十分巨大,全国沙化面积达2000万亩;黄淮海平原2.7亿亩耕地中约有5000万亩旱、涝盐碱地未得到改良,同时次生盐渍化又有发生。制止滥伐森林、乱垦草原、烧山耕种、陡坡开荒和不合理的拦河、围湖造田等行为,对于维护生态平衡、保护土壤资源具有重要意义。

土壤资源的合理利用措施主要包括:因地因土制宜地规划农、林、牧业等生产用地,注意用地与养地相结合,实行科学的耕作、灌溉和排水,重视有机肥料和化学肥料的应用,以保持土壤有机质含量和矿质养分的平衡,并不断提高土壤肥力等。保护土壤资源的主要目的在于不使土壤因人类不合理的活动而发生退化,如山区的水土流失、干旱地区的次生盐渍化和沼泽化、草原地区的沙漠化,以及一般农田受农药和重金属的严重污染等。中国土壤退化的问题主要表现在西北黄土高原地区和南方丘陵红壤地区约各有40万余平方公里的水土流失面积,黄河、长江每年挟带的泥沙量也十分巨大,全国沙化面积达2000万亩;黄淮海平原2.7亿亩耕地中约有5000万亩旱、涝盐碱地未得到改良,同时次生盐渍化又有发生。制止滥伐森林、乱垦草原、烧山耕种、陡坡开荒和不合理的拦河、围湖造田等行为,对于维护生态平衡、保护土壤资源具有重要意义。

利用和保护相结合防治土壤的侵蚀

在开发利用土壤资源时应注意利用和保护相结合。土壤资源保护主要是防止土壤侵蚀,防治土壤沙化,培肥土壤,提高有机质和养分的含量,改善生态系统,使土壤资源显现出应有的生态效益和社会经济效益。 防治土壤侵蚀可采取工程措施和生物措施相结合的方法进行。首先做好总体规划,并因地制宜地确定农、林、牧用地的适当比例,然后按农、林、牧业生产需要采取工程和生物措施。如农用修筑水平梯田,打坝淤地等工程措施,并在地坝沟头植树造林或种草,以加固或保护工程措施。美国的试验表明,种植在梯田上的苜蓿比在坡地上增产1—2倍。美国衣阿华州连续种植玉米的水平梯田,土壤流失不到等高耕作地区的3%。林业方面可采取挖水平沟,鱼鳞坑等方式栽植林木。

此外,采用等高耕作、深耕松土、施用肥料免耕法以及采用固沙剂等方法,均可起到防治土壤侵蚀的作用。

不管采取哪种措施都要考虑经济效益和生态效益相结合,例如植树要选栽速生、优质木材树种或经济林木,种草首先考虑能起水土保持作用的优质牧草或绿肥。

采用多种措施改良盐碱土及沙土

改良盐碱土和防止次生盐渍化是遍及各大洲许多国家的一个重要问题。改良盐碱土必须是抗旱、治涝、治盐碱相结合,其主要措施有:1.冲洗。即利用灌溉水溶解并排去土壤中过多的盐碱成分。

2.排水。排水不仅能排走土壤的盐分,并能降低或控制地下水位,使土壤逐渐脱盐,地下水逐渐淡化,从而防止土壤返盐。

3.井灌井排。利用机井灌排,加强土壤水分的垂直下降运动,促进地面水与地下水的循环,使土壤向脱盐方向发展。

4.合理耕作。合理耕作包括合理施肥,可改善土壤结构,加速盐碱土的改良过程。

5.生物措施。在一些盐碱土区可采用各种饲料作物(或绿肥)或采用水稻或其他农作物轮作都能起到加速脱盐和提高盐碱土的肥力等效果。

6.化学改良措施。例如施用酸性肥料、硫酸钙或石灰石粉与石油工业副产品树脂酸混合施用,改良盐碱化土壤都能起较好的改良效果。

在沙漠化的治理上,应与区域性的环境保护结合起来,采取综合性的措施,进行针对性的治理,其主要任务是防风固沙,在此基础上再采取渗粘土,引洪漫淤,施用有机肥料,施用固沙剂等办法进行改良。此外,对洪、涝、旱、风、酸、粘、沙、贫瘠等多种问题影响农业生产的低产田,应因地制宜,采取综合性的改良措施,使其成为高产稳产的农田。

培肥土壤提高单位面积产量

提高土壤的质量首先要大力发展农田基本建设。农田基本建设的中心任务是提高土壤的肥力,培肥土壤。实践证明,增施有机肥,实行秸秆还田,种植绿肥,加强水肥科学管理,是改良低产田成为中产田,中产田成为高产田的主要措施。土壤的潜在生产力还是比较高的。

例如,小麦平均单产全世界为1.7吨/公顷,欧洲为3.0吨/公顷,亚洲为1.2吨/公顷,非洲只有1.0吨/公顷,大面积生产最佳平均单产为5.2吨/公顷,而潜在生产力可达12吨/公顷。又如水稻平均单产全世界为2.4吨/公顷,澳大利亚为5.6吨/公顷,欧洲为4.8吨/公顷,亚洲为2.4吨/公顷,非洲只有1.8吨/公顷。大面积生产最佳平均单产6吨/公顷,而潜在生产力可达14吨/公顷。可挖掘的潜力很大。对于可耕地较少的欧亚两洲来说,农业发展的重点更应放在挖掘和提高单位面积的产量上。

防治结合减少土壤污染

首先控制污染源,这可通过制订环境保护法、土壤环境容量,农田水质标准,农用污泥中有。毒物质控制标准等,以控制和消除土壤污染源;同时采取相应的农业技术措施进行治理,如施用石灰提高土壤的pH值,而使镉、铜、锌、汞等形成氢氧化物沉淀,科学的增施磷肥可减轻过量的铜、锌、镍等对作物生长的危害,施用有机肥可促进土壤对有毒物质的吸附和降解,污水经处理后再灌等措施,在污染较重的块地可采用客土法等方法来减轻土壤的污染。

首先控制污染源,这可通过制订环境保护法、土壤环境容量,农田水质标准,农用污泥中有。毒物质控制标准等,以控制和消除土壤污染源;同时采取相应的农业技术措施进行治理,如施用石灰提高土壤的pH值,而使镉、铜、锌、汞等形成氢氧化物沉淀,科学的增施磷肥可减轻过量的铜、锌、镍等对作物生长的危害,施用有机肥可促进土壤对有毒物质的吸附和降解,污水经处理后再灌等措施,在污染较重的块地可采用客土法等方法来减轻土壤的污染。

扩大耕地面积限制乱占农业用地

扩大耕地面积主要靠开垦荒地。世界各大洲都有一些荒地可垦,表6-2-3是按各大洲估计的已耕地占可耕地面积比。已耕地占可耕地的百分比,以欧洲和亚洲最高,分别为88%和83%;非洲、南美洲和澳大利亚都很低,分别为22%、11%、1%,而前苏联和北美洲介于中间,分别为64%和51%,从此可见,欧洲和亚洲可扩大的耕地面积的潜力较小,其发展农业的重点应放在提高土壤资源的生产潜力上,相反,非洲、南美、澳大利亚及新西兰可耕地面积还很大,发展农业的重点可放在扩大耕地面积上。随着世界人口的激增和城市化的发展,世界各国的人口中心有侵占最肥沃的农业土壤的趋势,为了社会的长远利益,发展城市工业、交通要全盘考虑土地利用,制订周密合理的规划,尽量限制乱占农业用地。

综合整治合理布局

要充分发挥土壤资源的优势,就要因地制宜地合理安排农业生产布局和结构,使农、林、牧都能协调发展。否则,不仅对农业生产产生不利的影响,而且还会破坏土壤资源,如农业开垦不考虑林业的发展,就会引起水土流失;农业开垦不考虑牧场问题,将会影响畜牧业的发展,甚至导致沙漠化,反过去也影响农业生产。因此必须根据不同土壤资源的特点,正确合理安排好农,林、牧业,促进农业生产全面地、稳定地、协调地发展,获取较高的经济效益,创造一个良好的生态环境和生活环境 。

如何保护土壤资源

1、少用塑料袋、一次性发泡塑料饭盒,它们会引起白色污染。

1、少用塑料袋、一次性发泡塑料饭盒,它们会引起白色污染。

2、不随意取土:我们如果到路边、山坡、草场等野地去挖土,不但破坏了原有的植被,而且带走了表层土壤,在雨水和风力的冲刷下会越来越大,造成草场退化,严重的还会引起山地泥石流、滑坡等恶性生态事件,造成严重的后果。“千里长堤,溃于蚁穴”,我们应该避免哪怕是很小的破坏行为,同时提倡植树种草,护路护坡,美化我们的生存空间。

3、不乱抛弃电池。废旧电池可导致重金属污染,一节5号电池可以污染一平方米的土地。

4、不滥用化肥:过多使用化肥,除了会污染水资源,还会使土壤板结,影响农作物对水和养分还有氧气的吸收。

如何防治水土流失

1.改良地形环境。在15度以上宜林坡地,要坚决退耕还林,并在坡面地修建栏、蓄、引、排相结合的水土保持工程。通过在坡面修建截水沟、坡面蓄水工程(水平沟、水窖、水柜),形成蓄水、保土拦沙、缓流、排洪、抗旱的综合功能,从减缓地表径流速度、增强土壤吸水蓄水量着手,削弱地表径流冲刷、裹挟表土的力度,进而达到涵养水分、保护土壤的目的。

2.鼓励大量造林种草,增加地面植被覆盖率。可以结合经济发展需要,扩大保水林、经济林种植面积。因地制宜修建水平沟、水窖、水柜,集截流、积蓄、存储降水为一体。通过改变地形状态,减少地表遭受的冲刷,改善土壤吸水、养水能力,达到防治水土流失目的,进而提高造林成活率,增加群众经济收入。

2.鼓励大量造林种草,增加地面植被覆盖率。可以结合经济发展需要,扩大保水林、经济林种植面积。因地制宜修建水平沟、水窖、水柜,集截流、积蓄、存储降水为一体。通过改变地形状态,减少地表遭受的冲刷,改善土壤吸水、养水能力,达到防治水土流失目的,进而提高造林成活率,增加群众经济收入。

通过植树种草改变植被状况,不但可以截流降水,避免雨水直接冲刷坡面表土,减少地面径流,有效地防止地表被水冲刷,而且植被越好、面积越广,降水截流越多,缓冲和分散地表径流作用越大。反之植被稀少或无植被,土壤在水力风力的作用下,就会造成严重的水土流失,最终形成石漠化。所以,退耕还林、封山育林、育草、牲畜圈养,始终是治理水土流失的好方法。

3.修建拦蓄水工程,治理沟道,因地制宜地植树种草,实行立体防治。修建梯田式护坝,从沟头到沟口,从上游到下游,从毛沟支沟到平沟层层修建防护,使雨水泥沙节节受到控制,从而防止沟头延伸、沟岸下切,达到控制沟蚀发展的目的,正所谓“山顶造林种草戴帽子,山腰修造梯田系带子,沟底筑坝穿靴子”。这样就能有效地控制水土流失,改善生态环境。

-

南京林业大学森林资源与环境学院

2025-09-21 07:46:35 查看详情 -

共享大众集团资源 大众ID.4原型车实车曝光

2025-09-21 07:46:35 查看详情 -

共享大众集团资源 大众探岳GTE售价调整

2025-09-21 07:46:35 查看详情 -

汽贸公司如何查询汽车价格 新开的汽贸公司 汽车资源在哪里找?

2025-09-21 07:46:35 查看详情

求购

求购