- 批片

批片

历史由来

进口优秀批片(6)要解释何谓批片,就得先提到分账大片。“大片”一词始于1994年,当年,中国广播电影电视部(后改为国家广播电影电视总局)及其下属的电影管理局,批准了中国电影公司经理吴孟辰以分账方式进口外国影片的建议,提出每年可以由中影统一进口10部“基本反映世界优秀文化成果和当代电影艺术、技术成就的影片”。第一部获此殊荣的是哈里森·福特主演的《亡命天涯》,并创下了全国票房2500万元的奇迹。

进口优秀批片(6)要解释何谓批片,就得先提到分账大片。“大片”一词始于1994年,当年,中国广播电影电视部(后改为国家广播电影电视总局)及其下属的电影管理局,批准了中国电影公司经理吴孟辰以分账方式进口外国影片的建议,提出每年可以由中影统一进口10部“基本反映世界优秀文化成果和当代电影艺术、技术成就的影片”。第一部获此殊荣的是哈里森·福特主演的《亡命天涯》,并创下了全国票房2500万元的奇迹。

这类影片大多是由好莱坞大公司制作的商业片,投资大,明星多,市场运作完善,在内地的上映时间距离北美上映时间不超过半年,并由参与影片发行、放映的各方进行“分账”。目前内地进口大片的票房,一般按“43:57”的比例进行分账,即在票房扣税和缴纳国家电影事业发展专项资金后,供片的海外公司与中影和/或华夏(视乎该片由中影、华夏单独还是联合发行)公司分得票房收入的43%(其中供片的海外公司拿到的份额一般不超过票房收入的20%),影院和院线分得票房收入的57%(其中院线拿到的份额一般不超过票房收入的10%)。《钢铁侠》、《变形金刚》之类的好莱坞大片,均属此列。

2001年底,中国正式成为世界贸易组织(WT O)成员。为保护本土电影产业,中方在加入世贸组织的谈判过程中,经过艰苦努力,令内地不必立刻全面开放电影市场。当时达成的协议是,“中国将在每年进口 10部左右影片的基础上提高到20部,在3年内达到50部,其中20部电影将采用分账制。”不过,目前内地每年的进口片通常为40部,其中20部是分账大片,而这20部之外的另外20部“多国别、多体裁、多样式的进口影片”,就是所谓的“批片”了。

批片,或者说“买断片”,在内地的发行不采用分账方式,而是由内地的发行公司向供片的海外公司支付一定费用,买断影片的内地发行权。具体操作有两种形式:一种是完全买断,引进之后由内地发行方自负盈亏;另一种则会在合约内注明,票房在某个范围内按买断算,超过这个范围的票房,则以事先约定的某个比例进行分账。它涉及的影片可以来自美国,也可以是“非美片”,即来自欧洲、日韩等地的影片。

为什么叫“批片”呢?2002年之前,内地还未实行院线制改革,中影每年先集中买断一批进口片,分几次看片大会将各省、市电影公司的代表召集到京城,再把这些影片分销给各省、市电影公司。由于这种手法颇具批发色彩,所以业内人士都称此类进口片为“批片”。之后虽然实行了院线制改革,批片的操作形式也大有不同,但这一称谓还是沿用了下来。[2]

主要特点

1. 内地晚于北美上映超过半年。

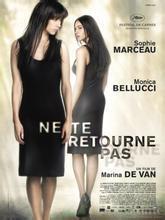

2. 坞外制作,包括欧洲的法、德、英,如法国高蒙、欧罗巴等,亚洲的韩日、印泰等二流或不知名的制片公司。

3. 投资规模小。

4. 二线演员。

5. 故事、情节、视觉效果低劣。

6. 没有进入院线或者很难进入北美市场、或者直接发行DVD在上电视台播。

7. 没有预告片或者在apple上找不到预告片,进一步证明没有办法进入北美市场。

引进单位

目前只有中影集团电影进出口公司和华夏电影发行有限公司两家公司有进口片的引进权,但仍有不少民营电影公司也可以买断版权通过中影和华夏来发行。业内人士透露,一般民营电影公司在选好片子、跟海外制片方签订合同后,送报到中影集团,然后拿到中影集团电影进出口公司进行初审,随后由中影集团电影进出口公司报给国家广电总局电影局审查通过后向中影集团电影进出口公司发放准予进口通知书,再等公映许可证下来之后,引进的批片就可以在国内电影院跟观众见面了。[3]

程序步骤

第一关:花钱买

有一批人专门活跃在各大国际电影节或者交易市场,寻找物美价廉的电影,然后批量买进,就好比进货商到了浙江义乌小商品批发市场一般去淘货,不仅需要好的机遇,更重要的是要有好的眼光。对于卖方国外片商来说,签约则表示交易完成。电影审查、审批方面的风险,则由买家承担。因此这个阶段,需要买家火眼金睛,有胆识,有判断。

第二关:要指标

国家政策规定,内地只有中影一家拥有进口片引进权,中影和华夏两家公司拥有进口片的发行权。这两家公司手上已经有很多分账大片,足以让他们赚翻。对于部分“批片”的配额指标,就可以让其他公司参与。在一些操作中,要拿到指标,除了基本费用之外,也需要拼人脉和技巧。一般来说,中影进出口公司对电影审查完毕后就可以发放配额指标。

第三关:受审查

进口片的审查尺度并不会比国产片宽松太多,情色、意识形态等因素有相应限制。这也是最难的关口,速度也很慢,不如分账大片。很多电影因为遭遇审查不过,最终烂在了手里。比如《朗读者》因为涉及情色镜头和有违伦理,《窃听风暴》涉及敏感题材,都无缘内地。

第四关:等档期

通常闯过这三关,再等待一个好档期,半年时间就过去了。对于很多观众来说,等待可以“消磨”欲望,很多人早已经通过盗版渠道先睹为快了。但也有特殊情况,3个月左右即可完成所有程序,那就是买家拥有深厚资源,可以在片子还未拍完就能敏锐观察到该片的价值,用最快速度买入,然后进入指标和审查环节。[4]

发展现状

现在批片的生存道路是越走越艰难。用一位业内人士的话来说,就是“夹缝中求生存”,“批片的报备指标被严格控制,有些不一定及时能送往国家广电总局电影局报审,这样对于上映档期来说是非常不利的。”

另外,配额是有期限的。批片完成购买的过程之后,通常在一年之内就必须上映,否则按自动弃权处理。这就是今年三月,批片超乎寻常集中的原因———因为每年的三月和十月,市场相对较淡,没什么大片的侵扰,空间相对充裕,原本就是不成文的批片月。今年更涌进来不少去年的批片,他们被上一年凶猛的国产大片挤了出来,如果再不上映,就要过期了。

随着国内银幕数的增加和票房基数的上涨,国外的片商也纷纷开始涨价,一般批片的进价已升至5万-10万美金甚至更多,像《玩命快递3》和《敢死队》,价格更高。

另一方面,宣发费用也在涨。以前每部片做100个拷贝就已经非常充分,现在要覆盖全国的重点城市,最少也要追加到200个,那就是200万元(按最基本的费用标准来算);加上50万版权买断费、50万元译制费,光成本就已经高达300万元。票房收入中,影院和院线拿走约40%,“被协助”的中影或华夏拿走25%左右,协助推广的民营公司可获得约35%。所以,如果公司还想再做点宣传,一部批片要卖到近900万元(公司获得近315万元)才能回本。而今年三月上映的一堆小片中,《迷魂陷阱》《决战豪门》首轮票房统计只有500多万元,还有一些连这个数字都达不到。要想获利,很难。

引进影片

《敢死队》(2010年8月20日上映)

《生化危机:战神再生》(2010年11月16日上映)

《致命伴侣》(2011年2月13日上映)

《天际浩劫》(2011年6月3日上映)

《源代码》(2011年8月30日上映)

《狂暴飞车》(2011年9月15日上映)

《挪威的森林》(2011年9月16日上映)

《国王的演讲》(2012年2月24日上映)

《雨果》(2012年5月31日上映) [5]

求购

求购