- 蛇绿岩套

蛇绿岩套

岩石概况

蛇绿岩套 蛇绿岩套是一种可与大洋岩石圈对比的独特的镁铁质-超镁质岩石组合,一个发育完整的蛇绿岩包括以下岩石序列:

蛇绿岩套 蛇绿岩套是一种可与大洋岩石圈对比的独特的镁铁质-超镁质岩石组合,一个发育完整的蛇绿岩包括以下岩石序列:

(l)超镁铁质杂岩,由不同比例的二辉橄榄岩、方辉橄榄岩和纯橄榄岩组成,具有变质变形组构;

(2)堆晶辉长质杂岩,以堆晶结构为特征;

(3)镁铁质席状岩墙(床)杂岩;

(4)镁铁质火山杂岩,主要为枕状玄武岩,常见枕状构造;

(5)与蛇绿岩伴生的岩石有富钠的长英质侵入岩和喷出岩、硅质岩、薄层页岩和少量灰岩。

蛇绿岩套(ophiolite suit)简单称为蛇绿岩(ophiolite),就是一组由蛇纹石化超镁铁岩、基性侵入杂岩和基性熔岩以及海相沉积物构成的岩套。在地学中这个就是有名的Steinmann“三位一体”概念,在世界范围内产生了深远的影响。

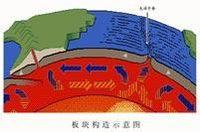

蛇绿岩成因一般解释为由洋中脊海底扩张作用而形成的大洋岩石圈的侵位形成,蛇绿岩与大洋岩石圈的演化有密切的关系,而且二者在岩石类型和岩石序列有很大的相似性。因此研究蛇绿岩的组成、成分及成因是了解大洋岩石圈结构、变化及动力学的主要途径。(简单地说蛇绿岩就是由于两个板块碰撞的时候下面的岩浆的温度很高而导致了碰撞接触带的发生了变质而形成的。)

蛇绿岩的代表层序自下而上是:橄榄岩、辉长岩、席状基性岩墙和基性熔岩以及海相沉积物,其中橄榄岩和辉长岩在层序上可以重复多次。蛇绿岩一般是灰绿色,其中普遍伴生的蛇纹石。

现在研究蛇绿岩的地质学家比较多,因为它代表地史时期存在一个广阔的大洋。

岩石成因

蛇绿岩成因一般解释为由洋中脊海底扩张作用而形成的大洋岩石圈的侵位形成。简单地说蛇绿岩就是由于两个板块碰撞的时候下面的岩浆的温度很高而导致了碰撞接触带的发生了变质而形成的。

基本特征

蛇绿岩的代表层序自下而上是:橄榄岩、辉长岩、席状基性岩墙和基性熔岩以及海相沉积物,其中橄榄岩和辉长岩在层序上可以重复多次。蛇绿岩一般是灰绿色,其中普遍伴生的蛇纹石。

一个发育完善的蛇绿岩套从底部到顶部的岩石组合顺序是:变质橄榄岩→堆积杂岩→岩墙杂岩→枕状熔岩,表现出一种假地层的蛇绿岩层序,这种层序性是蛇绿岩套的基本特征。

蛇绿岩套的层序与大洋岩石圈剖面可以逐层对比,枕状熔岩和岩墙杂岩与大洋层2,堆积辉长岩与大洋层3,堆积橄榄岩和变质橄榄岩与大洋上地幔彼此一一对应,且对应层的地震波速值也很接近,可以把蛇绿岩看作是大洋岩石圈的代表。而大洋岩石圈是在板块离散边界上,在海底扩张中心形成的,如洋中脊、边缘海(弧间盆地)、陆间盆地。

术语发展

蛇绿岩(Ophiolite)这个术语是布隆奈尔特(Brongniart)于1827年提出的,它的希腊文含义是蛇纹状岩石﹐中文曾音译为“奥菲奥岩”。随后在1905年斯梯曼(Steinman)把它定义为:由细碧岩和玄武岩到辉长岩和橄榄岩规则排列的镁铁质和超镁铁质火成岩石的组合,岩石中含有由后期变质作用产生的蛇纹石、绿泥石、绿帘石和钠长石,它们的形成与地槽发展的早期阶段密切关。

科学发现

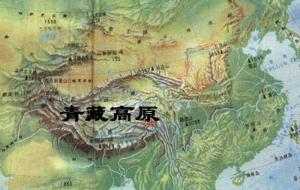

结构图 沿着雅鲁藏布江断断续续分布着一种黑绿、暗绿和紫色的一套岩石,即为为蛇绿岩套。它在西藏境内的分布长达1000多公里,沿着雅鲁藏布江和印度洒的急拐弯一直延伸到缅甸和巴基斯坦。

结构图 沿着雅鲁藏布江断断续续分布着一种黑绿、暗绿和紫色的一套岩石,即为为蛇绿岩套。它在西藏境内的分布长达1000多公里,沿着雅鲁藏布江和印度洒的急拐弯一直延伸到缅甸和巴基斯坦。

根据科学家们的考察研究,蛇绿岩套同现在海洋底部的岩石非常相似。所以地质学家们把它看作是古海洋地壳的残骸。在五千万年以前的漫长地质时期里,喜马拉雅地区是分隔欧亚大陆与印度大陆的一片汪洋大海,这海叫特提斯海(属于古地中海的一部份)。现在的雅鲁藏布江蛇绿岩套就是古特提斯海洋地壳的残余碎块,印度板块向北漂移、俯冲时被挤出地表的。它把原来为海洋分隔的二个大陆连接起来,所以地质学家们又把它称为雅鲁藏布江缝合线。

研究意义

蛇绿岩可以形成於洋中脊﹑弧後盆地﹑弧前盆地﹑岛弧或活动大陆边缘等构造环境。现在大陆上发现的蛇绿岩﹐多数是大陆裂解或弧间扩张的产物﹐而不是洋中脊蛇绿岩。蛇绿岩不但是目前为大多数地质和地球物理学家们所接受的板块构造学说的一个重要组成部分,也在解释喜马拉雅山形成这一重大地质理论问题时具有特殊的意义。由于蛇绿岩与大洋岩石圈的演化有密切的关系,因此研究蛇绿岩的组成、成分及成因也是了解大洋岩石圈结构、变化及动力学的主要途径。

相关矿产

与蛇绿岩深成岩浆作用有关的矿产是铬﹑铂﹑金﹑镍﹔当喷射的富金属卤水与海水反应﹐在低洼地可形成铁﹑铜﹑锰矿床。此外﹐蛇绿岩中普遍伴生的蛇纹石﹐是重要的非金属矿产。

相关新闻

科考团发现亿年蛇绿岩

喜马拉雅国际综合科学考察团的第一天从布达拉宫广场开始,但真正对喜马拉雅山脉的考察起点却被考察团的首席科学家张文敬教授定在了318国道4779公里处。

展示

展示

考察队从拉萨出发后,大约开车走了三个多小时,车队突然在一个公路界碑前停了下来,在这块界碑的后面是一座长约30米的无名公路桥。正当大家大惑不解之时,张文敬教授指着那块写着“4779”这个数字的界碑说:“这个数字代表318国道,从起点上海到这里的公里数,这里也将成为我们此次喜马拉雅科学考察真正意义的起点。”

一旁的杨雪飞博士给记者解释说,之所以许多科学家都将这块界碑和它之后的这座无名公路桥作为喜马拉雅考察的起点,最重要的一个原因是,此前从拉萨往吐鲁番行进,都是在雅鲁藏布江以北,和喜马拉雅之间隔着一条雅鲁藏布江。但越过这座公路之后,几乎所有的路程都会在雅鲁藏布江以南,而且是贴着喜马拉雅山脉行进,所以大家都愿意把这里当作一个考察的起点。

在张文敬教授的提议下,考察队的全体队员都弃车步行过桥,以此来纪念整个喜马拉雅国际综合科学考察的开始。

随着考察的深入,在第一天,主攻地质地貌的边千韬教授就让大家长了见识。考察队在离吐鲁番市大约20公里的地方,又一次停了下来。边教授指着一组岩石对大家说:“这块岩石叫蛇绿岩,大约1.5亿年之前,喜马拉雅的北坡地区是一片汪洋,这些岩石是当时海底火山喷发之后形成的。这种岩石在南坡根本看不到,即使在北坡,像这么大规模的,也只在这里能看到。”

第一天考察队的终点是藏南的一个农业大县———江孜县城。

科考·解读

“冰臼”并非是冰川

张文敬教授作为本次喜马拉雅国际综合科学考察团的首席科学家,同时也是我国冰川研究领域的权威人士。当考察队行进到海拔约3658米的一处雅鲁藏布江的峡谷地带时,张教授指着江边一处被雅鲁藏布江江水冲蚀得异常光滑的喜马拉雅山脉岩壁说:“国内有一些人,将这种地貌称之为‘冰臼’,认为它们是古冰川退化之后的遗迹。但在喜马拉雅地区,我们能清晰地看到,这种地貌明显是长时间由水冲刷而形成的,属于流水侵蚀地貌,而绝不是所谓的冰川遗址。”“这实际上是一种伪科学,那些所谓的研究者根本没有进行过实地的研究考察,就错误地得出了结论。在那些低海拔地区,所谓的冰川地貌是根本不存在的。”张教授最后说。

科考·背景

宗山古城的“枪声”

江孜的县城里,经常能够看到外国游客的身影,他们来这里的主要目的就是宗山古城。而以这里为主要拍摄地之一,反映当年汉藏人民合力抗英故事的电影《红河谷》更是让宗山古城声名大噪。喜马拉雅科考队首席科学家张文敬教授说,宗山古城遗址实际上是当时藏族人民抵抗外族侵略者时,修建的一个古炮台。当时在这一带所进行的反侵略战争非常激烈,藏汉两族人民进行了顽强的抵抗,但终因实力上的悬殊和清朝政府的懦弱无能而败下阵来。现在,江孜县已经成为藏东南地区一个非常重要的农业大县。[1]

世界最古老大洋地壳残片:遵化市蛇绿岩

遵化市北部山区保存着一条10余公里长的蛇绿岩带,2002年10月,40多位中外地质学家在遵化市考察研讨后得出一致结论,认定这些岩石是迄今为止发现的世界上最古老的大洋地壳残片,时间可上溯至25亿年以前,即地球最早的地质年代太古代。

蛇绿岩又称蛇绿岩套,是一套主要由超基性岩所形成的浅变质岩组合,标准的蛇绿岩包括(自上而下)变质的超基性岩(斜方辉石橄榄岩、纯橄榄岩、二辉橄榄岩等),向上逐渐过渡到辉长岩、闪长岩或石英闪长岩以及基性岩中的浅成中性火成岩,再向上则过渡到枕状熔岩,并被深海的沉积物所覆盖。20世纪70年代以后,世界各地陆续发现了许多证明板块构造理论的大洋地壳残片——蛇绿岩,其中年龄最古老的均在17亿至20亿年之间。地球是否保留了 分布位置更古老的残片?这些古老的残片在哪里?遂成为国际地质学界极为关注的重大问题。我国地质工作者从1996年开始在华北地区的山山水水之间跋涉、求索,终于在遵化山区获得惊人发现。

分布位置更古老的残片?这些古老的残片在哪里?遂成为国际地质学界极为关注的重大问题。我国地质工作者从1996年开始在华北地区的山山水水之间跋涉、求索,终于在遵化山区获得惊人发现。

遵化市蛇绿岩造型各异,自然天成,质地坚实,蕴涵丰富,花纹多样,色彩斑斓,是古石研究、观赏与收藏中的上品,颇受国内外古石鉴赏收藏家的青睐。它的面世,表明太古代末期的唐山辖区绝大部分尚为一片汪洋大海(时迁西、迁安已露出海面,成为早太古代地体分布带的一部分),后经加里东运动,境内西北部沼泽、泻湖则脱颖而出,并以1亿年的时间把奥陶纪、志留纪地层全部剥蚀殆尽,展现出大洋地壳的本来面目。而中生代的燕山运动,又使其耸起为山,演绎了一场海底、山巅角色互换的千古绝唱。[2]

求购

求购