- 地磁场长期变化

地磁场长期变化

现象

地球基本磁场在长时期内所发生的缓慢变化。

地球基本磁场在长时期内所发生的缓慢变化。

地磁场具有长期变化,是英国吉利布兰(Gel-librand)于1634年从英国伦敦的磁偏角变化中发现并首先提出的,后来世界许多地方也先后发现了地磁场的长期变化。地磁场长期变化是一种全球性的现象。从中国佘山地磁台各个地磁要素的年均值、极大值和极小值之间相隔的时间(图1)可以看出,地磁场强度的长期变化约具有60年左右的周期。从英国伦敦地磁场方向的长期变化(图2)中可以看出,地磁场方向的长期变化约具有500~600年左右的周期。一般在较短时期(十几年或几十年)内,各个地磁要素的长期变化常表现为单向的递增或递减。利用长期的地磁资料进行频谱分析,以及考古地磁学(见古地磁学)的研究,表明地磁场的长期变化可能具有22年、50~70年、120年、180年、500~600年、1000年和7000~8000年等周期。

全球性分布

绘制各地磁要素的世界等变线图,是表示各地磁要素长期变化全球性分布的常用方法。等变线就是画在地图上的某年世界各地某个地磁要素年变率相等的等值线。某地某个地磁要素的年变率就是这个地磁要素年平均值的逐年变化,其单位分别为纳特/年和〔角〕分/年。在地磁台上,利用相邻两年的年均值之差可求出这两年内的年变率,或者利用某两年的年均值之差除以两者相隔的年数,可以求出这几年的平均年变率。全球地磁台站的数目是有限的,不能直接用观测数据来表示全球地磁场长期变化的区域性分布特征,因此,通常在地面上建立许多地磁测点,一般每隔5年左右在这些测点上重复进行一次地磁测量。在这些地磁测点上,利用相隔几年某两个日期的地磁观测值之差,除以由相隔的天数所换算的年数,也可以求出相应的平均年变率。把某年各个地磁台站和各个地磁测点的某个地磁要素的平均年变率标注在地图上,并且画出一系列的等值线,这种年变率等值线图就称为某年世界某地的地磁要素等变线图或长期变化图。世界地磁场等变线图一般每隔5年绘制一次。第一张即1942.5(即1942年7月1日零点起算)年世界地磁场等变线图是维斯廷(E.H.Vestine)于1947年绘制的。

等变线图

世界地磁场等变线图可把一个时期的地磁场长期变化的全球性分布特征清楚地显示出来。等变线图的一个显着特点是等变线围绕着几个中心分布,地面被划分为几个区域,其长期变化值有的为正,有的为负。这些中心称为地磁场长期变化中心或焦点。各个地磁要素的等变线图是不同的,不过彼此之间具有一定的关系。不同年代的各地磁要素的等变线图均会发生一些变化,不仅等变线的形状、各个地点(包括长期变化中心)的年变率都发生变化,而且长期变化中心的数目和位置也发生一些变化。其中最引人注目的一个特点是,某些长期变化中心的位置在一定时期之后或多或少地向西移动。这种现象称为地磁场长期变化的西向漂移。不同年代、不同地磁要素的各个长期变化中心的西向漂移速度均不相同。平均起来,地磁场长期变化的西向漂移速度约为每年0.3°。

基本特征

简介

根据地磁场高斯理论,可以利用高斯系数把地磁场分解为偶极子磁场和非偶极子磁场两个部分。由于地磁场存在着长期变化,不同年代的高斯系数具有不同的数值。因此,利用不同年代的高斯系数可以研究偶极子磁场和非偶极子磁场的长期变化。研究结果表明,对于近代地磁场,偶极子磁场的长期变化主要表现为偶极子的磁矩约以每年减小0.05%的速率衰减(图4),偶极子的磁极位置每年约以0.05°的速度沿纬度圈向西移动;非偶极子磁场的长期变化主要表现为每年约以0.2°的速度沿纬度圈向西漂移,同时每年约以10纳特量级的速率增强或减弱。因此,偶极子磁矩的衰减和非偶极子磁场的西向漂移成为近代地磁场长期变化的两个基本特征。

偶极子磁矩的衰减

表中为不同作者求出的近百余年来不同年代的偶极子磁场的高斯系数g嬼、g姌和h姌,以及由此求出的偶极子磁矩M和地磁北极的地理位置θ、λ。其中θ是余纬度,也称极角;λ是经度,也称方位角。从表中可以看出,近百年来偶极子磁矩是逐渐衰减的。这种衰减是直线性的,衰减速率约为每年减少0.05%。按此速率衰减下去,2000年以后地球磁矩将变为零。但是,考古地磁学的研究表明,地球磁矩可能具有周期性变化,不可能永远单调地衰减下去。过去4000年期间地球磁矩的变化显示出周期性(图5),2000年前地球磁矩是逐渐增加的。

从表中还可以看出,近百年来偶极子的极角基本保持不变,而偶极子的方位角λ却逐渐向西移动,西移速度约为每年0.05°。不过,关于偶极子方位角是否确有西移的问题,目前尚有争议。

非偶极子磁场的西向漂移

1693年,英国天文学家哈雷(E.Halley)首先发现地磁场的分布图像缓慢地向西移动。20世纪,尤其是50年代以来,对地磁场西向漂移进行系统研究的结果表明,西向漂移主要是非偶极子磁场的特征,并且非偶极子磁场的西向漂移是相当复杂的地磁现象。首先,各个地区的非偶极子磁场的西向漂移速度不一,有的漂移较快,有的漂移较慢,有的甚至不漂移。例如非洲磁导常漂移最快,而北美洲磁异常基本不漂移。其次,不同年代非偶极子磁场的西向漂移速度也不一致。西向漂移速度约为每年0.2°,只是一种平均结果。为了解释西向漂移速度的分散性,日本行武毅等人把非偶极子磁场分为两类:一类称为漂移磁场,磁场强度不变,而具有稳定的西向漂移;另一类称为停滞磁场,磁场强度和位置都是稳定的。由于这两类磁场叠加的结果,才把某些地区的西向漂移的规律性掩盖了。关于非偶极子磁场的西向漂移问题目前也有争议,有些人对其真实性表示怀疑,原因不仅在于西向漂移速度的分散性,而且在于某些地区出现相反的东向漂移。

总结

目前认为,非偶极子磁场的场源是由地球的液态外核边界的湍流所产生的自激发电机效应,而液态外核又因其内部的对流使其产生差速转动,结果导致外核的角速度比地幔的角速度低,因此,非偶极子磁场的场源相对于地幔必然向西移动,这就是非偶极子磁场产生西向漂移的原因(见地磁场起源)。

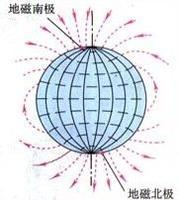

地磁场概述

地磁场包括基本磁场和变化磁场两个部分。基本磁场是地磁场的主要部分,起源于地球内部,比较稳定,属于静磁场部分。变化磁场包括地磁场的各种短期变化,主要起源于地球内部,相对比较微弱。地球变化磁场可分为平静变化和干扰变化两大类型。行军、航海利用地磁场对指南针的作用来定向。人们还可以根据地磁场在地面上分布的特征寻找矿藏。地磁场的变化能影响无线电波的传播。当地磁场受到太阳黑子活动而发生强烈扰动时,远距离通讯将受到严重影响,甚至中断。假如没有地磁场,从太阳发出的强大的带电粒子流(通常叫太阳风),就不会受到地磁场的作用发生偏转而直射地球。在这种高能粒子的轰击下,地球的大气成份可能不是现在的样子,生命将无法存在。所以地磁场这顶“保护伞”对我们来说至关重要。地磁场强度大约是500-600毫高斯,也就是5-6E-5特斯拉。

地磁场的起源

地球存在磁场的原因还不为人所知,普遍认为是由地核内液态铁的流动引起的。最具代表性的假说是“发电机理论”。1945年,物理学家埃尔萨塞根据磁流体发电机的原理,认为当液态的外地核在最初的微弱磁场中运动,像磁流体发电机一样产生电流,电流的磁场又使原来的弱磁场增强,这样外地核物质与磁场相互作用,使原来的弱磁场不断加强。由于摩擦生热的消耗,磁场增加到一定程度就稳定下来,形成了现在的地磁场。

收藏

收藏

-

车头造型变化明显/内上市 一汽

2025-11-03 16:40:19 查看详情 -

载有近4000辆大众集团汽车的货轮沉没 细节变化更显质感

2025-11-03 16:40:19 查看详情 -

全新梅赛德斯 造型细节有所变化

2025-11-03 16:40:19 查看详情 -

北京车展:上汽大众途昂X极夜限定版实车亮相 细节变化更显质感

2025-11-03 16:40:19 查看详情 -

大众“R”系列复兴 细节变化更显质感

2025-11-03 16:40:19 查看详情 -

基于大众ID.4平台打造 细节变化更显质感

2025-11-03 16:40:19 查看详情 -

新款梅赛德斯 造型细节有所变化

2025-11-03 16:40:19 查看详情 -

新款大众途锐冬测谍照曝光 细节变化更显质感

2025-11-03 16:40:19 查看详情 -

全新大众Tiguan最新谍照 细节变化更显质感

2025-11-03 16:40:19 查看详情 -

大众ID. 细节变化更显质感

2025-11-03 16:40:19 查看详情

求购

求购