- 萨缪尔·约瑟夫·阿格农

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 萨缪尔·约瑟夫·阿格农

萨缪尔·约瑟夫·阿格农

人物经历

1966年1888年7月16日,萨缪尔·约瑟夫·阿格农出生在波兰加利西亚巴哈奇小镇上的一个犹太人家庭中。身为犹太望族后裔,原姓恰兹克斯,童年受犹太宗教文化熏陶。8岁时,阿格农便每天写一首诗。

1966年1888年7月16日,萨缪尔·约瑟夫·阿格农出生在波兰加利西亚巴哈奇小镇上的一个犹太人家庭中。身为犹太望族后裔,原姓恰兹克斯,童年受犹太宗教文化熏陶。8岁时,阿格农便每天写一首诗。

1903年,发表处女诗作《雷纳的约瑟夫》。自1903年到1906年,他先后用犹太德语、意第绪语和希伯来文写了大量诗歌、传说和民间故事,发表在当地的犹太杂志上。

1906年他18岁时,便到一家希伯来文报馆工作。

希伯来文签名1908年,阿格农参加了犹太复国运动,经维也纳到达巴勒斯坦,住在雅法城(现为以色列城市),任犹太法院第一书记,并担任犹太村社公会的秘书。发表了第一篇短篇小说《被遗弃的妻子们》,一举成名,他用这个篇名《Agunot》的谐音“Agnon”作为笔名,意为漂泊孤单的人。

希伯来文签名1908年,阿格农参加了犹太复国运动,经维也纳到达巴勒斯坦,住在雅法城(现为以色列城市),任犹太法院第一书记,并担任犹太村社公会的秘书。发表了第一篇短篇小说《被遗弃的妻子们》,一举成名,他用这个篇名《Agunot》的谐音“Agnon”作为笔名,意为漂泊孤单的人。

1910年,搬到圣城耶路撒冷,专门从事写作和文学研究。

1912年,出版长篇小说《但愿斜坡变平原》,小说描写了一对夫妻被迫分手的故事,主人公是一个世纪前的犹太教信徒,全篇弥漫着一种悲壮的宗教色彩。

1913年,前往德国研究德、法文学。

1913年,前往德国研究德、法文学。

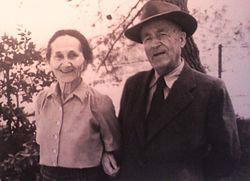

1919年5月6日,阿格农同埃丝特-马克斯结婚,婚后住在柏林。同年出版《作家的故事》。

1922年,出版长篇小说《婚礼的华盖》。以一个贫穷、虔诚的犹太教徒为其三个女儿筹集婚嫁金为主线,展示了东欧犹太人的思想情操、文化传统、风俗习惯和生活面貌。

1924年,重返巴勒斯坦,定居耶路撒冷,并正式以“阿格农”为姓。

1932年至1950年,先后出版 《行为之书》、《大海深处》、《宿夜的客人》、《一个简单的故事》、《订婚记》等小说。

1966年10月20日,瑞典文学院宣布授予阿格农诺贝尔文学奖,阿格农是首位获得诺贝尔文学奖的希伯来文学家。

1970年2月17日,阿格农在特拉维夫病逝,终年82岁。

主要作品

| 作品名称 | 作品类型 | 创作时间 |

| 《雷纳的约瑟夫》 | 诗 | 1903年 |

| 《被抛弃的妻子》 | 小说集 | 1908年 |

| 《但愿斜坡变平原》 | 长篇小说 | 1912年 |

| 《作家的故事》 | 小说 | 1919年 |

| 《婚礼的华盖》 | 长篇小说 | 1922年 |

| 《宿夜的客人》 | 小说 | 1938年 |

| 《订婚记》 | 小说 | 1943年 |

| 《就在昨天之前》 | 小说 | 1945年 |

以上参考

创作特点

| 作品名称 | 作品类型 | 创作时间 |

| 《雷纳的约瑟夫》 | 诗 | 1903年 |

| 《被抛弃的妻子》 | 小说集 | 1908年 |

| 《但愿斜坡变平原》 | 长篇小说 | 1912年 |

| 《作家的故事》 | 小说 | 1919年 |

| 《婚礼的华盖》 | 长篇小说 | 1922年 |

| 《宿夜的客人》 | 小说 | 1938年 |

| 《订婚记》 | 小说 | 1943年 |

| 《就在昨天之前》 | 小说 | 1945年 |

主题

风格

阿格农前期的作品大多表现欧洲犹太人的生活,后期写以色列人的生活,强调犹太民族传统。阿格农的中短篇小说内容极其丰富,时间上几乎涵盖了近两百年来的历史,内容有对加利西亚犹太人居住区的描写,也有对祖国以色列的刻画,既写了犹太人的日常生活,也写了他们的精神状态。耶路撒冷,三千年至今煌煌文明与累累灾难扭结的血痂,犹太文化经典、犹太民族过去与当下的血泪心灵,是他作品永恒的背景和主题。[2]

阿格农前期的作品大多表现欧洲犹太人的生活,后期写以色列人的生活,强调犹太民族传统。阿格农的中短篇小说内容极其丰富,时间上几乎涵盖了近两百年来的历史,内容有对加利西亚犹太人居住区的描写,也有对祖国以色列的刻画,既写了犹太人的日常生活,也写了他们的精神状态。耶路撒冷,三千年至今煌煌文明与累累灾难扭结的血痂,犹太文化经典、犹太民族过去与当下的血泪心灵,是他作品永恒的背景和主题。[2]

阿格农对犹太民族文化怀有真挚感情。他生于波兰,但始终认为自己出生在耶路撒冷。对他而言,耶路撒冷就是太阳。犹太民族的灿烂文化哺育了他,并在他的笔下得到颂扬和传播。这也是他许多小说都以犹太人小镇为背景的原因。小说《但愿斜坡变平原》被称为“艺术的平民史诗”。代表作《婚礼的华盖》被誉为“犹太文学中的《唐·吉诃德传》”。长篇小说《宿夜的客人》写的是一个离家已久的犹太人于第一次世界大战后回乡的故事。这位深怀思乡之情重归故里的游子惊愕地发现,原本是充满生机、美丽平静的故乡,在战火的洗劫下已满目疮痍,到处是一派凋零惨景。故乡已变成“异乡”,昔日的犹太传统和文化已不复存在,新一代人正过着和过去完全不同的生活。他为战争给欧洲犹太人造成物质和精神上的衰落感到痛心。长篇小说《逝去的岁月》主要描写了在第二次“阿利亚”运动中,一批建设特拉维夫城的拓荒者的经历和命运。

阿格农在小说中交融了犹太民族的历史和今天,描写了理想与现实的冲突,渴望着扫除人世间一切贫困、痛苦和屈辱。有人认为阿格农的小说是“发自内心情感的表达,正如脉动是心跳的表征”。阿格农是一位写实主义作家,但他“并不像摄影师那样把题材的每细节照录下来,而是像画家为了传达神貌而保留细节”(作家布罗尔语)。此外,阿格农的作品总含有一些神秘主义的万分,就连最平常的情景都“笼罩着金黄色的童话诗一般的神妙气氛”。瑞典著名学者伦德维斯特称赞阿格农的小说是“汉姆生与卡夫卡的奇妙结合”。

阿格农在小说中交融了犹太民族的历史和今天,描写了理想与现实的冲突,渴望着扫除人世间一切贫困、痛苦和屈辱。有人认为阿格农的小说是“发自内心情感的表达,正如脉动是心跳的表征”。阿格农是一位写实主义作家,但他“并不像摄影师那样把题材的每细节照录下来,而是像画家为了传达神貌而保留细节”(作家布罗尔语)。此外,阿格农的作品总含有一些神秘主义的万分,就连最平常的情景都“笼罩着金黄色的童话诗一般的神妙气氛”。瑞典著名学者伦德维斯特称赞阿格农的小说是“汉姆生与卡夫卡的奇妙结合”。

荣誉记录

浪漫主义

阿格农的作品大多具有一种浪漫主义风格,既是现实主义的,又有着幻想成分。这些作品不仅继承了自《圣经》文学以来希伯来文学固有的传统和风格,而且也体现了犹太民间文学和艺术的特征。阿格农的短篇小说兼备内容与形式、文体与韵律的完美,将希伯来短篇小说推向艺术的高度。他还创作了结构典雅的散文,编纂了民间故事集和拉比训言选、自传性的随笔。

阿格农的作品大多具有一种浪漫主义风格,既是现实主义的,又有着幻想成分。这些作品不仅继承了自《圣经》文学以来希伯来文学固有的传统和风格,而且也体现了犹太民间文学和艺术的特征。阿格农的短篇小说兼备内容与形式、文体与韵律的完美,将希伯来短篇小说推向艺术的高度。他还创作了结构典雅的散文,编纂了民间故事集和拉比训言选、自传性的随笔。

语言

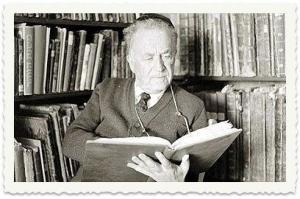

阿格农对希伯来文作过深入的研究,除了早期有少数作品是用犹太德语和意第绪语写的以外,绝大多数作品都是用希伯来文创作的。这同他的“复国”思想密切相关。此外,他在作品中使用的语言多出自犹太教法典和俄国、波兰的哈西德派著作,他认为神的语言和世俗语言一脉相通,不可割裂。

叙事

阿格农创作的一大特征是以他的故乡布察兹作为作品的背景。布察兹曾是犹太人居住的重镇,犹太教传播中心,如今已毁于战火,不复存在。阿格农的叙事艺术表现为现实和传说交替。在他所有创作中,当以《婚礼的华盖》最具特色。书中表现出的纯朴和别出心裁的幽默无疑使其成为犹太文学中的《唐吉诃德》。然而,《宿客》一书也许最为重要。故事的叙述者重返阿格农童年故乡小镇——布察兹,屡次三番想聚集一些教友到犹太会堂举行宗教仪式,结果都无法如愿以偿。从这部小说的轮廓中,可以看到许多独具匠心的刻画:命运的变幻,人物的神貌,世事的经历和往昔的沉思。祈祷室的钥匙本以为已经遗失,结果返回到耶路撒冷之后,竟然在旅行包里找到。对阿格农而言,这把钥匙意味着:除非在犹太复国主义的旗帜下,否则传统秩序决不可能在犹太散居时代获得重建。阿格农是一位现实主义作家,然而他的作品却不乏神秘主义成分,使那些最灰暗、最普通的情景都笼罩在一层金黄色犹如童话诗一般的奇妙气氛之中,令人不禁联想到夏加尔从《圣经》中汲取主题的绘画。

阿格农创作的一大特征是以他的故乡布察兹作为作品的背景。布察兹曾是犹太人居住的重镇,犹太教传播中心,如今已毁于战火,不复存在。阿格农的叙事艺术表现为现实和传说交替。在他所有创作中,当以《婚礼的华盖》最具特色。书中表现出的纯朴和别出心裁的幽默无疑使其成为犹太文学中的《唐吉诃德》。然而,《宿客》一书也许最为重要。故事的叙述者重返阿格农童年故乡小镇——布察兹,屡次三番想聚集一些教友到犹太会堂举行宗教仪式,结果都无法如愿以偿。从这部小说的轮廓中,可以看到许多独具匠心的刻画:命运的变幻,人物的神貌,世事的经历和往昔的沉思。祈祷室的钥匙本以为已经遗失,结果返回到耶路撒冷之后,竟然在旅行包里找到。对阿格农而言,这把钥匙意味着:除非在犹太复国主义的旗帜下,否则传统秩序决不可能在犹太散居时代获得重建。阿格农是一位现实主义作家,然而他的作品却不乏神秘主义成分,使那些最灰暗、最普通的情景都笼罩在一层金黄色犹如童话诗一般的奇妙气氛之中,令人不禁联想到夏加尔从《圣经》中汲取主题的绘画。

人物评价

| 文学类 |

|

以上参考

人物争议

| 文学类 |

|

后世纪念

阿格农是“现代希伯来文学的首要作家”,“他的叙述技巧深刻而独特,并从犹太民族的生命汲取主题”。(诺贝尔文学奖颁奖词)

阿格农的小说是“汉姆生与卡夫卡的奇妙结合”。(瑞典学者伦德维斯特评)

词条图册

对阿格农的授奖,阿拉伯国家表示了不同意见。在斯德哥尔摩授奖仪式上,阿拉伯国家的大使们说,这次授奖表明了“政治倾向性”。对瑞典文学院关于阿格农作品的影响超越了希伯来文的范围一说,巴勒斯坦作家格桑·卡纳法尼表示,这是“文学上的‘贝尔福宣言’”。阿拉伯文学界还认为,阿格农的一些作品公然为以色列侵略扩张政策辩解。如短篇小说《塔布拉》中,女主人公竟宣称:“我祈求上帝把耶路撤冷的疆界扩大到大马士革。”在他的长篇小说《海洋之心》中,把黎巴嫩的两个大城市苏尔和赛达均划为以色列的领土。其中还有描写以色列人逼近土耳其首都的场面。

收藏

收藏

-

埃蒂安-雅克-约瑟夫-亚历山大·麦克唐纳

2025-09-27 21:41:21 查看详情 -

塞缪尔·泰勒·柯尔律治

2025-09-27 21:41:21 查看详情

求购

求购