- 视网膜下新生血管膜

视网膜下新生血管膜

概述

黄斑部视网膜下新生血管膜(subretinal neovascularization membrane in macular),是由多种病因所致的脉络膜新生血管芽穿越Bruch膜并在视网膜色素上皮下和(或)上增殖形成的纤维血管组织,常伴有视网膜下的浆液性渗出和(或)出血,为多种眼底疾病导致视力丧失的最主要原因。

病因

视网膜下新生血管膜SRNVM在许多视网膜疾病与疾病过程中可以出现。其中以老年性黄斑变性(senile macular degeneration,SMD),又称年龄相关性黄斑变性(age-related macular degeneration,ARMD)最为多见,老年性黄斑变性的主要病程特征就是脉络膜新生血管膜的发展和转归过程。此外,高度近视 血管条纹症、外伤性脉络膜裂伤和拟眼组织胞质菌病亦多见。Best病、急性后极部多发性鳞状色素上皮病变、慢性葡萄膜炎、原田病、慢性脉络膜炎病灶、弓形虫病、镰状细胞贫血、Paget病,脉络膜痣、脉络膜肿瘤及过强激光光凝等数十种眼底病均常有脉络膜新生血管膜并发症。

视网膜下新生血管膜SRNVM在许多视网膜疾病与疾病过程中可以出现。其中以老年性黄斑变性(senile macular degeneration,SMD),又称年龄相关性黄斑变性(age-related macular degeneration,ARMD)最为多见,老年性黄斑变性的主要病程特征就是脉络膜新生血管膜的发展和转归过程。此外,高度近视 血管条纹症、外伤性脉络膜裂伤和拟眼组织胞质菌病亦多见。Best病、急性后极部多发性鳞状色素上皮病变、慢性葡萄膜炎、原田病、慢性脉络膜炎病灶、弓形虫病、镰状细胞贫血、Paget病,脉络膜痣、脉络膜肿瘤及过强激光光凝等数十种眼底病均常有脉络膜新生血管膜并发症。

发病机制

视网膜下新生血管发生的确切机制尚不清楚 供应眼底后极部的脉络膜血管管径粗,血流量大,脉络膜毛细血管前小动脉经常处于高压状态等是新生血管膜易发的解剖因素 伴有新生血管膜眼底疾病的一个共同特征是存在Bruch膜破裂 Bruch膜破裂是产生新生血管膜的先决条件。

局部组织新生血管刺激因子和抑制因子动态平衡的失调是产生新生血管膜的关键 已发现的刺激血管生长的因子包括:血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF) 酸性成纤维细胞生长因子(acidic fibroblast growth factor,aFGF)、碱性成纤维细胞生长因子(basic fibroblast growth factor bFGF)、白细胞介素8(interlukin-8)、类胰岛素样生长因子(insulin-like growth factor)和肝细胞生长因子(hepatocyte-growth factor)。

已发现的抑制血管生长的因子有转化生长因子(transforming growth factor beta,TGF-β)和血栓素(thrombospondin)。正常视网膜色素上皮形成视网膜的外屏障,Bruch膜成为分隔脉络膜和视网膜的屏障 局部组织新生血管刺激因子和抑制因子处于动态平衡状态。当视网膜脉络脉缺O2、视网膜色素上皮受损、炎症、Drusen或Bruch膜受损(变性、增厚、破裂)发生后,这种动态平衡状态被打破,局部组织新生血管刺激因子占主导地位,遂形成新生血管膜,新生血管膜发生后有其特殊形态。

临床表现

视力减退,视物变形及中心或旁中心暗点。

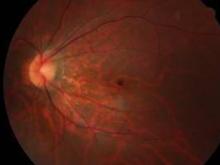

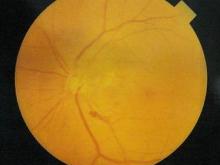

黄斑部中心凹或中心凹旁某一象限内有一不规则的类圆形病灶,呈灰白色或黄白色,位于神经上皮下。病灶周围或表面有出血及反光晕。裂隙灯前置镜下检查灰白色膜外光带前移,前后两条切线分离,其间有积液存在,表明神经上皮下浆液性脱离。出血可位于色素上皮下,神经上皮下或神经上皮内等不同层次,呈点状、片状,位于灰白色病灶表面或围绕其周围。部分病人有不同程度的色素变动(增殖或脱失)及硬性渗出。日久病灶周围有神经上皮的囊样变性及机化膜增殖产生的黄斑部皱缩性瘢痕。偶尔脉络膜新生血管膜在视盘边缘出现。双眼立体镜下观察,可见神经上皮隆起,其下为视网膜下浆液蓄积。

根据眼底表现及血管造影检查比较容易诊断。

判断新生血管膜究竟仅局限在RPE下,还是已经长入神经上皮下,在荧光造影片上也可作些鉴别。因RPE与玻璃膜粘连较紧,RPE脱离边缘比较陡峭,所以RPE下的新生血管或液体积存均处于一种“受限状态。漏出的染料局限在RPE脱离腔内,形成边缘锐利的强荧光区,而且渗漏区的大小基本上与新生血管所在的范围一致。一旦新生血管穿过RPE进入神经上皮下,由于此两层组织连接疏松,有一潜在间隙,新生血管可呈蔓状生长,积存液体也边缘不清,呈羽毛状外观的强荧光区。

并发症

局限性视网膜脱离与新生血管的渗漏状态有关。

检查鉴别

检查

可以针对病因进行必要的实验室检查。

1、眼底荧光血管造影

视网膜下新生血管膜造影早期(动脉前期或动脉期)即出现荧光充盈(视网膜新生血管多半在静脉早期显影)。新生血管形态呈花边状、椭圆形、花瓣状、斑片状及粗大血管形态。造影过程中,随着脉络膜背景荧光增强,新生血管出现荧光素渗漏,互相融合,边缘模糊不清,并向周围渗漏。晚期所形成强荧光区可勾画出积存腔隙的形态,造影晚期背景荧光消退后,病变处仍呈现相对强荧光,神经上皮浆液性脱离处渗漏呈淡荧光,可勾画出病变的范围。出血部位始终遮挡脉络膜背景荧光。

视网膜下新生血管膜造影早期(动脉前期或动脉期)即出现荧光充盈(视网膜新生血管多半在静脉早期显影)。新生血管形态呈花边状、椭圆形、花瓣状、斑片状及粗大血管形态。造影过程中,随着脉络膜背景荧光增强,新生血管出现荧光素渗漏,互相融合,边缘模糊不清,并向周围渗漏。晚期所形成强荧光区可勾画出积存腔隙的形态,造影晚期背景荧光消退后,病变处仍呈现相对强荧光,神经上皮浆液性脱离处渗漏呈淡荧光,可勾画出病变的范围。出血部位始终遮挡脉络膜背景荧光。

2、生物显微镜检查

可借助检眼镜、三面接触镜、Hruby镜、间接眼底镜、裂隙灯间接眼底镜进行检查。早期新生血管膜呈灰蓝或淡黄斑块,周围多伴有环形出血。晚期新生血管膜因纤维组织增生呈灰白色,常呈圆盘状,大小不一,周围常有环形或不规则出血,其上视网膜水肿、或有视网膜内或下点状或放射状渗出,可继发视网膜色素上皮或视网膜神经上皮浆液性或出血性脱离,也可出现色素上皮的环形改变。

鉴别

如存在视网膜下血肿,可借助B超与脉络膜恶性黑色素瘤鉴别。

用药治疗

非病因治疗方法

视网膜下新生血管病因不同,治疗上应首先考虑针对病因进行治疗,如炎症引起者可使用激素治疗,希望借此抑制新生血管膜生长或使新生血管膜缩小。

非病因治疗方法包括:

1.抗新生血管治疗

VEGF被认为是视网膜下新生血管膜的重要细胞因子。雷珠单抗是一种人源化重组抗VEGF单克隆抗体,2006年美国FDA批准用于治疗脉络膜新生血管,效果显著,但是需要反复注射。目前还有贝伐单抗,macugen等被美国FDA用于治疗此类疾病。

曲安奈德是一种长效激素,有一定的消炎和抗新生血管作用,也被用来治疗视网膜下新生血管。可以联合或者单独使用。

2.激光光凝

激光光凝是对黄斑中心凹外200μm新生血管膜首选治疗,可用中等强度光斑覆盖整个CNV以及外围100μm范围,光斑相互重叠,中心加强光凝。新生血管膜高复发率原因可能是:①激光覆盖面小或未能完全破坏新生血管膜;②光凝斑边缘出现新的新生血管膜。激光治疗可使用氩、氪裂隙灯激光也可使用二极管激光或激光间接眼底镜。

3.光动力疗法(PDT)

2000年美国FDA批准维替泊芬行PDT治疗。目前可用于湿性老年性黄斑变性,病理性近视和组织胞浆病并发新生血管的治疗,适用于中心凹下新生血管病灶。

4.经瞳孔温热疗法(TTT)

是采用二极管激光(波长810nm)产生中等程度的热量对脉络膜和视网膜下新生血管进行阈下光凝。目的是使得被照组织产生10度左右的温度升高,是新生血管萎缩或者瘢痕化,对神经视网膜没有影响。

5.手术

黄斑新生血管膜自然预后差及激光治疗局限性促使人们想到通过手术治疗提高视力。

6.其他

包括放射治疗,如中子束和γ刀治疗;细胞移植和人工视觉的研究等。[1]

预后

反复出血可严重影响视力转归。

护理

强调积极治疗原发病。

-

大众迈腾200万辆纪念版正式上市 SUV新生活定义者

2025-06-16 09:53:44 查看详情 -

奥迪贴膜是什么意思(奥迪贴膜是啥意思)

2025-06-16 09:53:44 查看详情 -

4s店的膜怎么样(4s店贴的原厂膜怎么样)

2025-06-16 09:53:44 查看详情 -

玻璃油膜怎么去除(汽车前挡内侧玻璃油膜怎么去除)

2025-06-16 09:53:44 查看详情

求购

求购