- 蹀躞带

蹀躞带

形制

蹀躞带的形制,大抵由带鞓、带銙、带头及带尾等组成:[2]

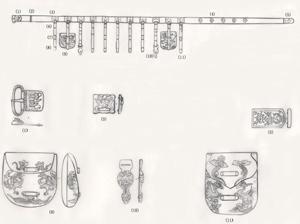

蹀躞带(现代复原)带鞓(1)金带扣 (2)(6)金带箍 (3)方形兽面纹金带 (4)桃形有孔金带 (5)圭形金尾 (7)(8)金带饰 (9)(11)鎏金錾花银囊 (10)倒悬葫芦形金带饰

蹀躞带(现代复原)带鞓(1)金带扣 (2)(6)金带箍 (3)方形兽面纹金带 (4)桃形有孔金带 (5)圭形金尾 (7)(8)金带饰 (9)(11)鎏金錾花银囊 (10)倒悬葫芦形金带饰

鞓,就是皮带。

带尾

是钉在鞓头用以保护革带的一种装置,以后发展成一种装饰。

带銙

也叫带板,是从蹀躞带上的牌饰演变而来的一种装饰。其造型有方形、圆形、椭圆形及鸡心形等。

等级

蹀躞带实用、装饰之外,在官服中代表不同的等级,三品以上的官员才可以用玉带,是最高等级。蹀躞带上装饰的质料和数目的多少,表示服用者身份的高低。带板既然是等级的象征,也成为赐物。如《新唐书·车服志》记唐代蹀躞带等级:

一至二品用金銙;

一至二品用金銙;

三至六品用犀角銙;

七至九品用银銙。

以后又规定一至三品用金玉带銙,共十三枚;四品用金带銙,十一枚;五品用金带銙,十枚;六至七品用银带銙,九枚;八至九品用鍮石銙,八枚;流外官及庶民用铜铁銙,不得超过七枚。

制作

唐代蹀躞带常服(3)带鞓和系垂的小带用薄银片制作,银带鞓的前端铆有1件金带扣,套金带箍1件,中部钉11件文武兽面纹金带,后部钉5件桃形有孔金带,带末钉1件圭形金尾。11件带上均有“古眼”,下系小带,并钉有金带饰,还套有1件小金带箍。其中2条小条上系錾花银囊;还有2条小带下垂挂葫芦形兽面纹金带饰。带长156、宽3、厚0.1厘米,小带长16.8、宽1.6、厚0.1厘米。[3]

唐代蹀躞带常服(3)带鞓和系垂的小带用薄银片制作,银带鞓的前端铆有1件金带扣,套金带箍1件,中部钉11件文武兽面纹金带,后部钉5件桃形有孔金带,带末钉1件圭形金尾。11件带上均有“古眼”,下系小带,并钉有金带饰,还套有1件小金带箍。其中2条小条上系錾花银囊;还有2条小带下垂挂葫芦形兽面纹金带饰。带长156、宽3、厚0.1厘米,小带长16.8、宽1.6、厚0.1厘米。[3]

历史

最初的装饰部位主要在腹前正中腰带两端的连接处,重点是带钩,既有玉质带钩,也有铜质带钩。南北朝以后演变为革鞓上只缀方型带銙的玉带。隋唐时期玉带被定制为官服专用。唐宋时期玉带就已经盛行。唐代曾有朝廷定制,规定有"大带制度",以带上的装饰品质地和数量区别官品等级。一品官以下佩带刀子和?石,文武三品官以上佩玉带、四、五品官佩金带,六、七品官佩银带。届时的玉带大多是双鞓、双扣、双铊尾的。通常,革鞓上面套有锦缎带套,带銙即玉带板缀在带套上。带銙的数量多少取决于官员的级别地位。

蹀躞带在北周宣政元年(578)若干云墓、隋大业六年(610)姬威墓都曾出土。

蹀躞带本为胡制。带间有带环,用作佩挂各种随身应用的物件,如带弓、剑、帉帨、算囊、刀、砺石之类。其制本采自马上的秋根,为适应马上需要。蹀躞带自魏晋时传入中原,到唐代, 曾一度被定为文武官员必佩之物,以悬挂算袋、刀子、砺石、契苾真、哕厥、针筒、火石袋等七件物品,俗称”蹀躞七事”。[4]

蹀躞带本为胡制。带间有带环,用作佩挂各种随身应用的物件,如带弓、剑、帉帨、算囊、刀、砺石之类。其制本采自马上的秋根,为适应马上需要。蹀躞带自魏晋时传入中原,到唐代, 曾一度被定为文武官员必佩之物,以悬挂算袋、刀子、砺石、契苾真、哕厥、针筒、火石袋等七件物品,俗称”蹀躞七事”。[4]

开元以后,朝廷有新的规定,一般官吏不再佩挂。但在民间,特别在妇女中间,却更为流行,只是省去了原来的“七事”,改成了狭窄的皮条,仅存装饰意义,已无实用价值。

种类

九环蹀躞带

西安何家村上世纪出土蹀躞带(3)西安何家村10副玉带中有一副叫做“九环蹀躞带”。

西安何家村上世纪出土蹀躞带(3)西安何家村10副玉带中有一副叫做“九环蹀躞带”。

唐代带上的带板,质地有玉、犀、金、银、鍮石、铜、铁等多种,实用、装饰之外,在官服中代表不同的等级,三品以上的官员才可以用玉带,是最高等级。带板既然是等级的象征,也成为赐物。《新唐书·李靖传》:“靖破萧铣时,所赐于阗玉带十三銙,七方六刓,銙各附环,以金固之,所以佩物者。又有火鉴、大觽、算囊等物,常佩于带者。”銙就是带板。南北朝至隋代,天子革带附十三个环,“唐革隋政,天子用九环带,百官士庶皆同。”李靖是唐初的人,所赐玉带十三銙各附环,似乎还没实行改革,而这个赐物是最高等级。何家村白玉蹀躞带十分完整,有附环方銙9、方銙2、尖拱形銙3、圆孔环銙8以及圆首长方形銙、带扣、铊尾各1共25件组成。有的是从革带上剪下,有的没有留下剪下的痕迹。

十三环蹀躞金玉带

2013年11月16日上午,国家文物局和中国考古学会在扬州组织召开扬州曹庄隋唐墓葬考古发掘成果论证会,中国考古界权威专家黄景略、徐光翼、王巍等10余专家一致确认,扬州曹庄隋唐墓葬为隋炀帝墓,是隋炀帝杨广与萧后最后的埋葬之地。其中在扬州隋炀帝墓出土文物中就出现了蹀躞金玉带,这是目前国内出土的唯一一套最完整的十三环蹀躞带,也是古代带具系统最高等级的实物。

2013年11月16日上午,国家文物局和中国考古学会在扬州组织召开扬州曹庄隋唐墓葬考古发掘成果论证会,中国考古界权威专家黄景略、徐光翼、王巍等10余专家一致确认,扬州曹庄隋唐墓葬为隋炀帝墓,是隋炀帝杨广与萧后最后的埋葬之地。其中在扬州隋炀帝墓出土文物中就出现了蹀躞金玉带,这是目前国内出土的唯一一套最完整的十三环蹀躞带,也是古代带具系统最高等级的实物。

系法

带后背后图蹀躞带的皮带很长,使用时带尾需要绕到背后,铊尾可以防止皮带滑脱。

带后背后图蹀躞带的皮带很长,使用时带尾需要绕到背后,铊尾可以防止皮带滑脱。

正规的系法为:

1、首先蹀躞带的小条应该是围在腰部侧后的。

2、正面扣好,带扣置于腹部右侧一掌宽的位置

3、带尾拉到背后

4、扭一下,向上塞进皮带

5、松手,铊尾自动下垂,完成,主带的铊尾正好朝外

因为蹀躞带最初的用途在于受环,环是悬物,物都是悬在背后,所以有带銙的一节在后面。

求购

求购