- 天舟一号货运飞船

天舟一号货运飞船

发展沿革

研制背景

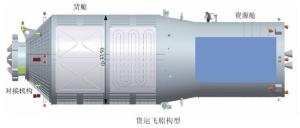

天舟一号示意图(3)神舟十号任务完成后,中国载人航天工程全面进入空间实验室研制阶段。而在空间实验室阶段,将突破并验证推进剂补加技术、再生式环控生保技术等关键技术,为空间站建造奠定基础。

天舟一号示意图(3)神舟十号任务完成后,中国载人航天工程全面进入空间实验室研制阶段。而在空间实验室阶段,将突破并验证推进剂补加技术、再生式环控生保技术等关键技术,为空间站建造奠定基础。

2016年9月15日,天宫二号空间实验室发射成功[1],将用于进一步验证空间交会对接技术及一系列空间试验,这标志着我国全面进入空间实验室任务实施阶段。

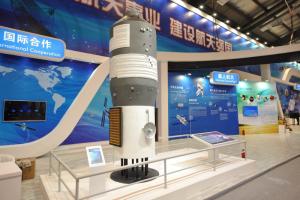

珠海航展上的天舟一号模型(3)为了对未来空间站中航天员长期驻留和空间科学实验进行支持,需要通过货运飞船进行货物补给。

珠海航展上的天舟一号模型(3)为了对未来空间站中航天员长期驻留和空间科学实验进行支持,需要通过货运飞船进行货物补给。

如果说载人飞船是天地往返的载人工具,那么货运飞船就是天地间运货的工具。中国的天舟一号货运飞船基于神舟号飞船和天宫一号的技术研发,只运货不运人,货物运载量将是俄罗斯进步号M型无人货运飞船的2.6倍,在功能、性能上都处于国际先进水平。

研制历程

2011年,货运飞船项目正式立项,由中国航天科技集团公司五院载人航天总体部负责抓总研制。

2013年,货运飞船被正式命名为“天舟”。

2014年5月,货运飞船测控与通信分系统在北京开展了货运飞船宽波束中继终端对接试验。[2]

天舟一号货物舱2014年8月7日至8日,货运飞船完成了测控与通信分系统中继天线在整船上的展开转动和无线试验。[2]

天舟一号货物舱2014年8月7日至8日,货运飞船完成了测控与通信分系统中继天线在整船上的展开转动和无线试验。[2]

2015年3月,货运飞船对接机构正样产品开始部组件装配。[2]

2015年6月初,对接机构完成总装。[2]

2015年7月底,货运飞船对接机构正样产品完成所有验收测试试验项目,在北京顺利交付总体验收。[2]

2015年12月25日,空间应用系统天舟一号任务总体通过了院级初样研制总结暨转正样评审。

空间应用系统有效载荷正样备份件2016年3月14日,有效载荷正样备份件按要求完成研制,并通过相关环境试验及空间应用系统的验收。[2]

空间应用系统有效载荷正样备份件2016年3月14日,有效载荷正样备份件按要求完成研制,并通过相关环境试验及空间应用系统的验收。[2]

2016年3月15日~30日,空间应用系统组织开展有效载荷正样备份件系统联试,经历15天,完成了各有效载荷入网测试、综合测试、故障测试和模飞测试,初步覆盖了发射场测试和在轨飞行等阶段工况,各有效载荷工作正常,科学数据、图像数据、视频数据采集、处理、下行均正常。[2]

天舟一号总装测试(12)2016年4月6日,有效载荷正样备份件通过了货运飞船系统组织的载荷接口认证测试,并于4月8日前将正样备份件产品交付货运飞船系统。[2]

天舟一号总装测试(12)2016年4月6日,有效载荷正样备份件通过了货运飞船系统组织的载荷接口认证测试,并于4月8日前将正样备份件产品交付货运飞船系统。[2]

2016年4月起,天舟一号货运飞船开始进行总装测试。

2017年1月12日,我国自主研制的首艘货运飞船天舟一号通过出厂评审。[3]

任务进程

发射前准备

运输进场

天舟一号运输过程(10)2017年2月5日凌晨两点,天舟一号货运飞船运输车队从北京航天城出发。上午8点抵达天津新港。中午完成装船工作。晚6点,运送天舟一号的“长英”号货轮收锚起航前往海南文昌航天发射场。[4]

天舟一号运输过程(10)2017年2月5日凌晨两点,天舟一号货运飞船运输车队从北京航天城出发。上午8点抵达天津新港。中午完成装船工作。晚6点,运送天舟一号的“长英”号货轮收锚起航前往海南文昌航天发射场。[4]

2017年2月13日,经过1700海里的航程,天舟一号顺利抵达海南文昌清澜港,随后通过汽车运输到文昌航天发射场。之后,将开展发射场区总装和测试工作。[5]

2017年3月2日晚,用于发射天舟一号的长征七号遥二火箭乘“绪扬16”号货轮从天津港起航,前往文昌航天发射中心。

2017年3月9日17点左右,长征七号遥二火箭顺利抵达海南文昌清澜港,并于11日安全运抵文昌航天发射场。之后,将进行部件测试、垂直总装与飞船对接,然后进行四次总检查。[6]

演练测试

2017年3月20日,天舟1号搭载的空间应用系统已进入文昌航天发射中心,并完成了有效载荷自检和装船、载荷综合电测等工作,各有效载荷工作正常、状态良好。

天舟一号模拟任务演练(3)2017年3月,北京航天飞控中心针对天舟一号任务的长时间运行和推进剂补加等关键飞控任务,开展了一系列关键技术课题的研究和攻关,并与货运飞船系统和空间实验室系统先后进行了两个阶段的地面联试。同时,北京航天飞控中心和飞控试验队进行飞控协同演练,在地面进行了天舟一号任务全过程的各个关键控制阶段的模拟仿真。在西安卫星测控中心,科技人员对“天舟一号”飞船进行了碰撞预警和轨道选优。

天舟一号模拟任务演练(3)2017年3月,北京航天飞控中心针对天舟一号任务的长时间运行和推进剂补加等关键飞控任务,开展了一系列关键技术课题的研究和攻关,并与货运飞船系统和空间实验室系统先后进行了两个阶段的地面联试。同时,北京航天飞控中心和飞控试验队进行飞控协同演练,在地面进行了天舟一号任务全过程的各个关键控制阶段的模拟仿真。在西安卫星测控中心,科技人员对“天舟一号”飞船进行了碰撞预警和轨道选优。

2017年3月28日,天舟一号货运飞船顺利通过加注前质量评审。[7]

海上测控到位

长征七号遥二转运(13)2017年4月10日上午,将执行天舟一号入轨段和运行段的海上测控通信任务的远望七号测量船驶离中国卫星海上测控部码头前往西太平洋菲律宾海,经过4天的航行后抵达预定海域。这是远望七号船首次单船执行载人航天海上测控任务。[8]

长征七号遥二转运(13)2017年4月10日上午,将执行天舟一号入轨段和运行段的海上测控通信任务的远望七号测量船驶离中国卫星海上测控部码头前往西太平洋菲律宾海,经过4天的航行后抵达预定海域。这是远望七号船首次单船执行载人航天海上测控任务。[8]

垂直转运与射前准备

2017年4月13日,天宫二号/天舟一号飞控试验队组织召开任务动员会。[9]

2017年4月17日7时30分,承载着长征七号遥二运载火箭与天舟一号货运飞船组合体的活动发射平台驶出总装测试厂房,平稳行驶约2.5小时后,垂直转运至发射区。后续,将在发射区开展天舟一号货运飞船与长征七号遥二运载火箭功能检查和联合测试工作,完成最终状态确认后,火箭将加注推进剂。[10]

天舟一号任务最后一次合练(6)2017年4月18日,天舟一号发射任务完成最后一次全区合练,标志着全区各系统具备执行发射任务条件。合练前,技术人员对加注管路、箭体贮箱等火箭全系统进行了气密检查,确保密封无跑漏;对燃料贮箱进行了吹除处理,将原有的空气用液氮进行了置换,起到了洁净和预冷作用,动力系统和电气系统检查全部完成。[11]

天舟一号任务最后一次合练(6)2017年4月18日,天舟一号发射任务完成最后一次全区合练,标志着全区各系统具备执行发射任务条件。合练前,技术人员对加注管路、箭体贮箱等火箭全系统进行了气密检查,确保密封无跑漏;对燃料贮箱进行了吹除处理,将原有的空气用液氮进行了置换,起到了洁净和预冷作用,动力系统和电气系统检查全部完成。[11]

2017年4月20日上午7时41分左右,执行发射任务的长征七号遥二运载火箭开始推进剂加注工作,首先加注的是煤油。中午,火箭完成了170立方米的煤油加注工作,开始加注液氧。同时,火箭整流罩开始脱保温层的工作。之后,液氧将完成约占总量80%的加注量。发射前5小时时,天舟一号开始进行持续约半小时的装货工作。在发射前40分钟,火箭开始进行液氧补加工作。[12]

飞行日志

发射入轨

发射入轨(19)2017年4月20日19时41分35.361秒[13][14],搭载天舟一号货运飞船的长征七号遥二运载火箭在中国文昌航天发射场201工位发射升空。约603秒后,飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,发射取得圆满成功。[15][16]

发射入轨(19)2017年4月20日19时41分35.361秒[13][14],搭载天舟一号货运飞船的长征七号遥二运载火箭在中国文昌航天发射场201工位发射升空。约603秒后,飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,发射取得圆满成功。[15][16]

轨道控制

2017年4月21日上午,天舟一号货运飞船完成了两次的轨道控制,飞船的飞行状况良好,后续还要再进行两到三次的轨道控制,保证货运飞船控制到天宫二号的后下方,完成飞船的自动交会对接。[17]

在轨飞行(5)2017年4月21日15时33分,天舟一号完成第三次轨道控制。[18]

在轨飞行(5)2017年4月21日15时33分,天舟一号完成第三次轨道控制。[18]

2017年4月22日上午,天舟一号完成第五次轨道控制。[19]

第一次自动交会对接

2017年4月22日10时02分,天舟一号转入自主控制状态,以自主导引控制方式向天宫二号空间实验室逐步靠近。[20]

首次交会对接(7)2017年4月22日12时16分,天舟一号与天宫二号对接环接触。在按程序顺利完成一系列技术动作后,对接机构锁紧,两个飞行器建立刚性连接,形成组合体。[20]

首次交会对接(7)2017年4月22日12时16分,天舟一号与天宫二号对接环接触。在按程序顺利完成一系列技术动作后,对接机构锁紧,两个飞行器建立刚性连接,形成组合体。[20]

2017年4月22日12时23分,天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室顺利完成首次自动交会对接。[21]对接完成后,天舟一号关闭交会对接设备,进行对接通道复压和检漏,以及设置组合体运行状态,并由天宫二号控制组合体转入天宫二号在后、天舟一号在前的飞行姿态,做好推进剂补加试验相关准备工作。[22]

第一次推进剂补加试验

2017年4月23日7时26分,天舟一号与天宫二号组合体开始进行推进剂补加试验,试验持续约5天时间。这是天宫二号与货运飞船进行的第一次推进剂补加,也是我国首次推进剂补加试验。

2017年4月27日19时07分,天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室成功完成首次推进剂在轨补加试验,标志天舟一号飞行任务取得圆满成功。[22]

科学实验

2017年4月29日,舱内电子学箱在轨完成了第1次加电自检,顺利接收到了飞控中心上注的控制指令1条,控制磁强计、全向电子能谱仪、新型电位主动控制仪均完成了第1次在轨加电自检,舱内电子学箱加电13分39秒。[23]

2017年5月23日,天舟一号搭载的细胞生物反应器完成科学实验。[24]

长征七号遥二火箭二级再入(2)2017年5月31日~6月2日,舱内电子学箱每天在轨加断电1次,累计接收飞控中心上注的控制指令20条,控制紫外辐射监视单元、可见光监视单元和羽流效应单元完成了第1次在轨加电自检及各载荷完成初步在轨试验,舱内电子学箱累计加电27小时0分31秒。截至6月15日,舱内电子学箱在轨工作正常,其在轨累计下传数据1.19GBytes,其中工程参数216MBytes,科学数据0.98GBytes。[23]

长征七号遥二火箭二级再入(2)2017年5月31日~6月2日,舱内电子学箱每天在轨加断电1次,累计接收飞控中心上注的控制指令20条,控制紫外辐射监视单元、可见光监视单元和羽流效应单元完成了第1次在轨加电自检及各载荷完成初步在轨试验,舱内电子学箱累计加电27小时0分31秒。截至6月15日,舱内电子学箱在轨工作正常,其在轨累计下传数据1.19GBytes,其中工程参数216MBytes,科学数据0.98GBytes。[23]

长七遥二二级火箭再入

2017年5月19日03:26左右,发射天舟一号的长征七号遥二二级火箭再入,在中亚地区坠落。

第二次推进剂在轨补加试验

2017年6月15日18时28分,天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室顺利完成第二次推进剂在轨补加试验,进一步验证了这一关键技术的可靠性。组合体已稳定运行54天,期间按程序开展了一系列空间科学实验和应用技术试验,任务各项工作进展顺利。

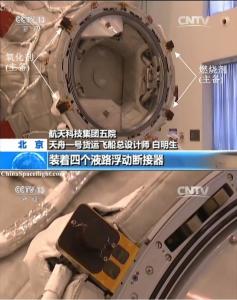

本次补加试验旨在巩固首次补加试验取得的技术成果,主要完成了浮动断接器插合、管路检漏、燃料贮箱补加、氧化剂贮箱补加、浮动断接器分离和状态恢复等工作,整个过程历时约两日。

绕飞和第二次交会对接

绕飞与第二次交会对接(4)2017年6月19日9时37分,在地面决策指导下,天舟一号绕飞试验开始实施。地面首先发送分离指令,天宫二号停控,对接机构解锁,两航天器分离。天舟一号按程序逐步撤退至后向5千米,并保持约90分钟。地面确认航天器状态正常后,发令控制天舟一号开始绕飞,从后向5千米绕飞至天宫二号前向5千米。在此期间,天舟一号完成偏航180°转倒飞,天宫二号完成偏航180°转正飞。

绕飞与第二次交会对接(4)2017年6月19日9时37分,在地面决策指导下,天舟一号绕飞试验开始实施。地面首先发送分离指令,天宫二号停控,对接机构解锁,两航天器分离。天舟一号按程序逐步撤退至后向5千米,并保持约90分钟。地面确认航天器状态正常后,发令控制天舟一号开始绕飞,从后向5千米绕飞至天宫二号前向5千米。在此期间,天舟一号完成偏航180°转倒飞,天宫二号完成偏航180°转正飞。

绕飞试验完成后,天舟一号与天宫二号开始第二次交会对接试验。天舟一号离开前向5千米停泊点,逐步接近至前向30米,之后与天宫二号对接机构接触,于14时55分完成与天宫二号的第二次交会对接试验。

这次试验的顺利完成,巩固了航天器多方位空间交会技术,对于后续空间站工程建设具有重要意义。[25]

独立飞行阶段

2017年6月21日09时16分,地面发送指令,天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室分离;按程序,天舟一号逐步退至前向120米并保持位置,待地面确认状态正常后,发令控制天舟一号正常撤离,天舟一号建立三轴稳定对地飞行姿态,在高度约390公里的近圆轨道上开始独立运行。

2017年6月21日09时47分,天舟一号完成与天宫二号的撤离,开始进入独立运行阶段。

在此阶段,天舟一号继续开展空间应用和航天技术等领域的多项实(试)验。[26]

释放立方星“丝路一号”01星

“丝路一号”01星(3)2017年8月1日15时03分,天舟一号货运飞船成功在轨释放一颗立方星——“丝路一号”科学试验卫星01星,随即地面成功捕获立方星。

“丝路一号”01星(3)2017年8月1日15时03分,天舟一号货运飞船成功在轨释放一颗立方星——“丝路一号”科学试验卫星01星,随即地面成功捕获立方星。

本次在轨释放的立方星“丝路一号”01星为标准3U结构,安装在立方星在轨部署发射器内,于今年4月20日随天舟一号货运飞船发射升空,已在轨储存104天,该星的主要任务是开展相关航天新技术试验验证。[27]

自主快速交会对接(第三次交会对接)

快速交会对接(13)2017年9月12日23时58分,天舟一号货运飞船顺利完成了与天宫二号空间实验室的自主快速交会对接试验。

快速交会对接(13)2017年9月12日23时58分,天舟一号货运飞船顺利完成了与天宫二号空间实验室的自主快速交会对接试验。

这是我国载人航天工程空间实验室飞行任务圆满成功后组织实施的系列拓展试验项目之一,旨在验证货运飞船的快速交会对接能力,进一步发挥任务的综合效益,为我国空间站工程后续研制建设奠定更加坚实的技术基础。

试验开始前,地面科技人员对天舟一号先后实施了4次轨道控制,保证天舟一号与天宫二号快速交会试验的初始轨道条件,完成了相关试验准备。

2017年9月12日17时24分,地面判发指令,控制天舟一号转入自主快速交会对接模式,分远距离自主导引和近距离自主控制两个阶段实施。在远距离自主导引段,天舟一号自主导引至远距离导引终点;在近距离自主控制段,天舟一号在天宫二号的配合下,利用交会对接相关导航设备,完成与天宫二号交会。之后,天舟一号与天宫二号对接机构接触,完成对接试验,整个过程历时约6.5小时。[28]

第三次推进剂在轨补加试验

2017年9月16日20时17分,中国天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室顺利完成第三次推进剂在轨补加试验,进一步巩固相关技术成果。本次补加试验中,“天舟一号”根据推进剂使用量动态评估结果与“天宫二号”后续任务需求,采取只为一组贮箱补加的策略,补加推进剂共约250公斤,主要完成了浮动断接器插合、管路检漏、燃料贮箱补加、氧化剂贮箱补加、浮动断接器分离和状态恢复等工作,整个流程历时约3天。[29]

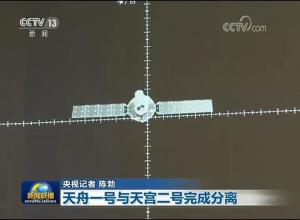

与天宫二号分离

与天宫二号完成分离(4)2017年9月17日16时15分,在经过近5个月的飞行后,天舟一号货运飞船按计划与天宫二号空间实验室完成分离,继续开展离轨前的拓展应用和相关试验。

与天宫二号完成分离(4)2017年9月17日16时15分,在经过近5个月的飞行后,天舟一号货运飞船按计划与天宫二号空间实验室完成分离,继续开展离轨前的拓展应用和相关试验。

2017年9月17日15时29分,地面发送指令,天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室实施分离。按程序,天舟一号分离至后向120米并保持位置,地面确认状态正常后,发令控制天舟一号正常撤离,天舟一号建立三轴稳定对地飞行姿态,在高度约400公里的近圆轨道上开始独立运行。[30]

受控离轨再入

受控离轨再入(8)2017年9月22日18时左右,天舟一号在完成空间实验室阶段任务及后续拓展试验后受控离轨再入大气层。

受控离轨再入(8)2017年9月22日18时左右,天舟一号在完成空间实验室阶段任务及后续拓展试验后受控离轨再入大气层。

此前,天舟一号货运飞船按计划完成了多项拓展应用和相关试验,地面科技人员对其飞行状况进行科学评估后,决策实施离轨。在测控通信系统的精确控制和密切监视下,天舟一号经两次制动,轨道高度不断下降,最后进入大气层烧毁,残骸陨落至南太平洋。[31]

基本参数

| 全长/米 | 10.6 |

| 最大直径/米 | 3.35 |

| 太阳电池翼展开后最大宽度/米 | 14.9 |

| 起飞质量/吨 | 12.91 |

| 最大上行货物运载量/吨 | 6.5 |

| 最大推进剂补加量/吨 | 2 |

| 主发动机 | 4台490牛轨控发动机 |

| 氧化剂/推进剂 | 绿色四氧化二氮/偏二甲肼 |

| 真空推力/千牛 | 1.96 |

长征七号遥二飞行各重要节点

长征七号遥二飞行各重要节点

| 参数名称 | 实测值 | 理论值 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 点火 | -7.361 | -7.3 | 点火时:2017-04-20 19:41:28 |

| 起飞 | 0 | 0 | 起飞时:2017-04-20 19:41:35.361 |

| 助推器分离 | 173.000 | 172.833 | |

| 一级关机 | 185.447 | 185.835 | |

| 一二级分离 | 189.051 | 188.135 | |

| 整流罩分离 | 214.450 | 214.535 | |

| 二级固定发动机关机 | 577.094 | 572.406 | |

| 二级摆动发动机关机 | 597.206 | 592.406 | |

| 船箭分离 | 601.207 | 596.606 |

船箭分离时轨道参数

船箭分离时轨道参数

| 船箭分离时间 | 2017-04-20 19:51:38.672 |

| 轨道周期 | 1小时30分钟21.63秒 |

| 近地点高度 | 200.033公里 |

| 远地点高度 | 383.375公里 |

| 轨道倾角 | 42.808° |

船箭分离点参数

船箭分离点参数

| 参数名称 | 实测值 | 理论值 |

|---|---|---|

| 时间/秒 | 603.312 | 596.606 |

| 经度/度 | 123.810 | 123.596 |

| 纬度/度 | 7.796 | 8.016 |

| 高度/千米 | 200.427 | 200.413 |

| 速度/米每秒 | 7837.549 | 7838.12 |

资料来源:[5],[32],[14],[13],[33],

运载能力

| 全长/米 | 10.6 |

| 最大直径/米 | 3.35 |

| 太阳电池翼展开后最大宽度/米 | 14.9 |

| 起飞质量/吨 | 12.91 |

| 最大上行货物运载量/吨 | 6.5 |

| 最大推进剂补加量/吨 | 2 |

| 主发动机 | 4台490牛轨控发动机 |

| 氧化剂/推进剂 | 绿色四氧化二氮/偏二甲肼 |

| 真空推力/千牛 | 1.96 |

技术特点

| 参数名称 | 实测值 | 理论值 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 点火 | -7.361 | -7.3 | 点火时:2017-04-20 19:41:28 |

| 起飞 | 0 | 0 | 起飞时:2017-04-20 19:41:35.361 |

| 助推器分离 | 173.000 | 172.833 | |

| 一级关机 | 185.447 | 185.835 | |

| 一二级分离 | 189.051 | 188.135 | |

| 整流罩分离 | 214.450 | 214.535 | |

| 二级固定发动机关机 | 577.094 | 572.406 | |

| 二级摆动发动机关机 | 597.206 | 592.406 | |

| 船箭分离 | 601.207 | 596.606 |

设计团队

| 船箭分离时间 | 2017-04-20 19:51:38.672 |

| 轨道周期 | 1小时30分钟21.63秒 |

| 近地点高度 | 200.033公里 |

| 远地点高度 | 383.375公里 |

| 轨道倾角 | 42.808° |

主要任务

| 参数名称 | 实测值 | 理论值 |

|---|---|---|

| 时间/秒 | 603.312 | 596.606 |

| 经度/度 | 123.810 | 123.596 |

| 纬度/度 | 7.796 | 8.016 |

| 高度/千米 | 200.427 | 200.413 |

| 速度/米每秒 | 7837.549 | 7838.12 |

在轨推进剂补加

运力指标对比

天舟一号货运飞船的近地轨道上行运载能力约为6.5吨左右,其中推进剂补加能力约为2吨。天舟一号运载能力高于俄罗斯联邦航天局研制的进步号M型(2.5吨)以及日本宇宙航空研究开发机构的H-II运载飞船(6.0吨),低于欧洲空间局的自动运载飞船(7.6吨)。下行运载能力约为6.0吨左右。载荷比即运载货物的质量与货运飞船船体本身的质量之比,天舟一号货运飞船的载荷比高达48%,高于日欧的货运飞船。[34]

实际搭载货物

天舟一号携带6吨左右的货物和推进剂,大大小小有100多个货包。运送的货物既包括航天员在轨生活所需的食品、饮水、空气、航天服结构件、服装、医疗用品等消耗类物资,又包括各类纷繁复杂的科研设施设备、空间站维修备品备份等等。[35][36]

快速交会对接

总体布局

天舟一号结构图(3)天舟一号货运飞船全长10.6米,最大直径3.35米,起飞质量为12.91吨。[5]

天舟一号结构图(3)天舟一号货运飞船全长10.6米,最大直径3.35米,起飞质量为12.91吨。[5]

天舟一号由直径3.35米的货物舱和直径2.8米的推进舱组成。货物舱用于装载货物,而推进舱为整个飞船提供动力与电力。推进舱两侧各有一个太阳电池翼(每个翼由3块板组成)

动力系统

天舟一号共配有25牛、120牛、150牛、490牛发动机4种不同推力量级的36台发动机。其中推进舱后部安装了4台490N变轨用主发动机,25牛、120牛、150牛3种不同推力量级共32台发动机则用于姿态控制。[33]

推进与补加系统

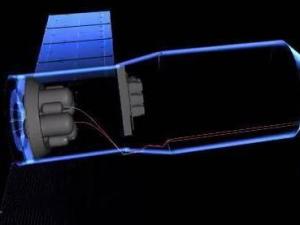

推进系统(3)在推进舱内,常规推进系统和在轨补加系统采用了一体化设计,即拥有两个独立设计的推进剂储箱,不仅为天宫二号携带一箱推进剂,用于自身控制的推进剂也可以“转让”。在推进系统与补加系统之间通过隔离和沟通,实现推进剂的最大利用,并且在故障情况下互为备份,提高系统的可靠性与安全性。[37]

推进系统(3)在推进舱内,常规推进系统和在轨补加系统采用了一体化设计,即拥有两个独立设计的推进剂储箱,不仅为天宫二号携带一箱推进剂,用于自身控制的推进剂也可以“转让”。在推进系统与补加系统之间通过隔离和沟通,实现推进剂的最大利用,并且在故障情况下互为备份,提高系统的可靠性与安全性。[37]

对接机构

天舟一号货运飞船对接机构可称为第二代产品,这次是第二代对接机构的首飞。第二代对接机构必须适应未来空间站建造阶段8-180吨各种吨位、各种方式的对接,包括偏心对接。由于天舟一号首次采用了全新研制的国产100伏高压器件,对接机构控制系统电路也进行了全新的设计。第二代对接机构首次安装了加油的管路和油枪,用以支持在轨推进剂补加任务。[38]

货舱结构

货舱内部(2)天舟一号飞船内部采用了高效承载货架设计,航天科技五院科研人员设计了独特的货架和货包。货物舱内壁四周全部设置为货架,中间留出一条矩形通道供航天员通行,航天员身处货架通道中,可以随意走动、转身、取放货物。货架采用基于蜂窝板、碳纤维立梁的梁板结构,形成大量的标准装货单元,传力效果好。

货舱内部(2)天舟一号飞船内部采用了高效承载货架设计,航天科技五院科研人员设计了独特的货架和货包。货物舱内壁四周全部设置为货架,中间留出一条矩形通道供航天员通行,航天员身处货架通道中,可以随意走动、转身、取放货物。货架采用基于蜂窝板、碳纤维立梁的梁板结构,形成大量的标准装货单元,传力效果好。

新研制的高科技货包外观呈清新的乳黄色,采用新型抗菌防潮防霉布料,可确保货物在货包中存放一年。此外,针对不同体积、形状的货物,还进行了定制化和系列化设计。

为避免货物直接与货架结构相连接,货包里面还有一层新研制的防火防潮且防震的泡沫或气囊袋,这种“贴心”的“软包装”设计为装载对象提供了柔软、高阻尼、分布式的系统支撑,从而获得高度隔离/减振的载荷环境。[37]

100多个大小不一的货包,将确保天舟一号的货运物资完好地运送到天宫二号。[39]

搭载设备

天舟一号配置了中继终端设备,通过借助于我国(天链中继卫星)通讯系统,实现了以天基为主的测控通信体制,减少了对地面站的依赖,扩大了测控通讯覆盖率,由原来地基为主的测控覆盖率的20%提高到目前以天基为主的88%。[40]

天舟一号上总共安装了四台摄像机,从而可以看到舱内外情况。不同的是,摄像机分辨率提高了有5倍以上。通过这个高清的网络摄像机和天地一体化的通讯网,地面上的观众可以看到更清晰的图像,并得到更多的细节。[40]

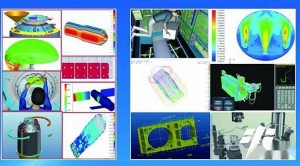

三维数字化设计

三维数字化设计技术天舟一号是首个应用数字化总装的型号。[41]飞船采用了三维数字化设计技术,建立的全三维仿真分析与协同设计模式已经形成成果并在其他航天器设计领域推广。[42]

三维数字化设计技术天舟一号是首个应用数字化总装的型号。[41]飞船采用了三维数字化设计技术,建立的全三维仿真分析与协同设计模式已经形成成果并在其他航天器设计领域推广。[42]

科学试验

设计团队(5)

设计团队(5)

总设计师:白明生[43]

副总设计师:张强(负责控制系统设计)

测控总体主任设计师:姜萍

电总体主任设计师:于磊[44]

释放立方星

飞行计划

在轨补加系统相关装置(2)天舟一号最大特点是承担推进剂补加任务。推进剂在轨补加需要5天左右时间。货运飞船的设计是3到5天完成对接,因为没人,不用很着急,可以用更多圈次来节省调姿所需的燃料。燃料省得越多,可用于补加的就越多。

在轨补加系统相关装置(2)天舟一号最大特点是承担推进剂补加任务。推进剂在轨补加需要5天左右时间。货运飞船的设计是3到5天完成对接,因为没人,不用很着急,可以用更多圈次来节省调姿所需的燃料。燃料省得越多,可用于补加的就越多。

以前无人及载人飞船的对接机构主要是电路连接,为了补加燃料,货运飞船跟天宫二号增加了液体连接,而且推进剂和氧化剂分别有不同接口。燃料补加共有29个步骤,流程十分复杂。[45]出现应急情况还要进行在轨处置,需要地面飞控系统进行复杂的操作。

此次推进剂在轨补加先后进行了补加管路检漏、天宫二号贮箱气体回收、推进剂输送、推进剂吹除等关键步骤。在地面操作人员精确控制下,整个在轨补加过程由天舟一号与天宫二号共同配合完成,其中,天舟一号负责贮箱增压、补加管路检漏,并向天宫二号输送推进剂;天宫二号负责贮箱气体回收,并接收货运飞船输送推进剂。[22]

现实意义

天舟一号将开展快速交会对接试验,整个过程仅用4到6圈就能完成,此技术成熟后可用于载人飞船对接。[45]

流行语言

天舟一号上搭载了非牛顿引力实验等10余项应用载荷[10]共40台设备,要进行13项太空试验。设备可以装在货物仓内部或悬挂在船体外侧,这样既提高了空间利用率,也最大程度满足了不同试验的需求。[46]

词条图册

“丝路一号”科学试验卫星01星是由西安测绘研究所(地理信息工程国家重点实验室)作为工程总体负责总体论证设计,航天恒星技术有限公司负责整星研制的对地观测微纳卫星,搭载中国科学院西安光学精密机械研究所研制的航天全色相机,西安电子科技大学研制的星上数据处理与传输载荷。

该立方星为标准3U结构,具有体积小、重量轻、功能密度高的特点,搭载总重量不超过1千克的轻小型可见光相机和我国自主研制的首颗宇航级高速图像压缩芯片“雅芯-天图”。整星收拢尺寸仅为330毫米×100毫米×100毫米,质量不超过4.5千克,设计轨道高度400公里,具备光学遥感对地观测能力,是“丝路微小卫星群对地观测系统”的首发星,担负微小卫星群技术试验与演示验证任务,将实现微小卫星关键技术的有效突破,是丝路微小卫星群效能发挥的起点。[47]

“丝路一号”01星的释放试验是我国首次通过飞船系统采用在轨储存方式释放立方星,完成了非火工品装置的分离解锁技术、部署发射器与立方星间接口匹配技术以及部署发射器制造的材料和工艺保证技术验证,为后续我国空间站开展微纳卫星部署发射及在轨服务奠定了技术基础。[27]

-

天津货运航空有限公司

2025-09-28 09:16:06 查看详情 -

银河国际货运航空有限公司

2025-09-28 09:16:06 查看详情

求购

求购