- 天宫二号

天宫二号

发展沿革

立项背景

天宫二号空间实验室早在1992年,中国就确立了以建立空间站为目标的航天计划。这一计划分三步,第一步是载人飞船阶段,目标是能够把宇航员送到太空,正常运行若干天,并成功返回;第二步是空间实验室阶段,在这个阶段要解决组装、交互对接、补给以及循环利用等四大技术。这些技术关系到空间站的组装、宇航员在空间站的生存等关键问题。天宫一号就是中国在第二步计划中为了解决交互对接问题而发射的一个目标飞行器。天宫一号被运往太空之后,通过对接可以被改造成一个短期有人照料的空间实验室。对接技术成熟之后,就可以发射真正的空间实验室——天宫二号。天宫二号将完成再生式循环系统、有效载荷和应用系统的实验以及其他一些科研项目;经过空间实验室阶段,在中国的载人航天“三步走”计划中,中国最终要建设的是一个基本型空间站,为此,中国会在海南文昌新建继酒泉、太原、西昌之后的第四个航天发射场,主要承担地球同步轨道卫星、大质量极轨卫星、大吨位空间站和深空探测卫星等航天器的发射任务。

天宫二号空间实验室早在1992年,中国就确立了以建立空间站为目标的航天计划。这一计划分三步,第一步是载人飞船阶段,目标是能够把宇航员送到太空,正常运行若干天,并成功返回;第二步是空间实验室阶段,在这个阶段要解决组装、交互对接、补给以及循环利用等四大技术。这些技术关系到空间站的组装、宇航员在空间站的生存等关键问题。天宫一号就是中国在第二步计划中为了解决交互对接问题而发射的一个目标飞行器。天宫一号被运往太空之后,通过对接可以被改造成一个短期有人照料的空间实验室。对接技术成熟之后,就可以发射真正的空间实验室——天宫二号。天宫二号将完成再生式循环系统、有效载荷和应用系统的实验以及其他一些科研项目;经过空间实验室阶段,在中国的载人航天“三步走”计划中,中国最终要建设的是一个基本型空间站,为此,中国会在海南文昌新建继酒泉、太原、西昌之后的第四个航天发射场,主要承担地球同步轨道卫星、大质量极轨卫星、大吨位空间站和深空探测卫星等航天器的发射任务。

发射目的

中国载人航天工程办公室副主任武平介绍,发射天宫二号的主要目的是接受神舟十一号载人飞船的访问,完成航天员中期驻留,考核面向长期飞行的乘员生活、健康和工作保障等相关技术;接受天舟一号货运飞船的访问,考核验证推进剂在轨补加技术;开展航天医学、空间科学实验和空间应用技术,以及在轨维修和空间站技术验证等试验。

对比天宫一号

武平介绍,天宫一号的主要目标是验证交会对接技术,而天宫二号则将开展较大规模的空间科学实验和空间应用试验以及航天医学实验,安排了一批体现科学前沿和战略高技术发展方向的科学与应用任务。这其中,空间冷原子钟实验、伽玛暴偏振探测、空地量子密钥分配试验是天宫二号14个应用和试验项目中的3个重点项目。

“天宫二号原本是天宫一号目标飞行器的备份产品。”中国航天科技集团五院空间实验室系统总设计师朱枞鹏表示,天宫一号成功发射后,这个备份产品并没有被浪费掉,而是把它的设备用来做天宫二号。“我们对设备和材料进行了寿命试验,更换了一些材料,对设备做了延长寿命处理,确保天宫二号质量的可靠性。”

如何保障航天员驻留

为了保证航天员在太空飞行中能更好地吃饭、睡觉、锻炼、娱乐,天宫二号对饮食居住环境进行改善,为航天员营造家的感觉。

朱枞鹏表示,舱内色彩、光线、降低噪音等都做了人性化的环境布置;航天员可在空间实验室收到地面电视信号,能跟家人进行天地通话和私人通信;为保证航天员在微重力环境下身体机能不衰退,天宫二号配置了力量训练设备,并定期对航天员心血管和身体医学指标进行监测。[1]

任务完成后陨落至何处

中国对空间碎片问题高度重视,长征七号运载火箭搭载的遨龙一号,就用于开展空间碎片清除关键技术在轨验证试验。天宫二号在轨任务末期,将受控离轨,陨落至太平洋海域,不会成为太空垃圾。

包含哪些交会对接任务

朱枞鹏说,因为天宫二号只有一个交会对接口,必须等神舟十一号载人飞船撤离太空后,在明年才会与天舟一号货运飞船交会对接。天宫二号任务密度较大,将进行在轨维修和空间站技术验证等试验,这将是中国建设空间站之前进行最后一次全面的技术验证。

离建设空间站还有多远

空间站建设是中国载人航天工程战略的第三步,计划于2020年左右建成,2022年全面运行。

朱枞鹏表示,空间站是多舱段的飞行器,所以未来空间站的“块头”将比天宫二号大很多,将长期在轨运行十几年,航天员在空间站驻留可能达到一年以上。空间站建设涉及航天员长期驻留、微重力环境下舱内外设备维修、推进剂补充加注等一系列关键技术支持,需要通过先期试验来掌握。[1]

研发历程

天宫二号伴星传回图像2011年9月,中国成功发射了“天宫一号”目标飞行器。“天宫一号”实际上是空间实验室的实验版,采用两舱构型,分别为实验舱和资源舱。之后又成功发射了发射“神舟八号”、“神舟九号”、“神舟十号”。“神九”、“神十”分别是两艘有人的神舟飞船,与“天宫一号”顺利完成了有人及无人自动对接试验。2014年3月2日,全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平表示,按照中国载人航天计划,在2020年前后建成空间站之前,将发射天宫二号空间实验室,目标是建成中国正式的空间实验室大系统。

天宫二号伴星传回图像2011年9月,中国成功发射了“天宫一号”目标飞行器。“天宫一号”实际上是空间实验室的实验版,采用两舱构型,分别为实验舱和资源舱。之后又成功发射了发射“神舟八号”、“神舟九号”、“神舟十号”。“神九”、“神十”分别是两艘有人的神舟飞船,与“天宫一号”顺利完成了有人及无人自动对接试验。2014年3月2日,全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平表示,按照中国载人航天计划,在2020年前后建成空间站之前,将发射天宫二号空间实验室,目标是建成中国正式的空间实验室大系统。

2014年9月10日上午,太空探索者协会第27届年会开幕,中方大会主席杨利伟透露:2016年中国将发射"天宫二号"空间实验室,并发射神舟11号载人飞船和"天舟一号"货运飞船,与"天宫二号"交会对接[2]。突破和掌握推进剂补加等空间站关键技术,并开展一定规模的空间应用。

天宫二号2014年9月,天宫二号空间实验室、长征七号运载火箭、天舟货运飞船,以及神舟十一号、长征二号F运载火箭等主要产品已进入研制关键阶段,航天员地面训练和地面设施设备准备工作,包括空间站组成模块中的核心舱和两个实验舱研制工作也正在按计划进行。海南航天发射场已基本完工,具备发射条件。

天宫二号2014年9月,天宫二号空间实验室、长征七号运载火箭、天舟货运飞船,以及神舟十一号、长征二号F运载火箭等主要产品已进入研制关键阶段,航天员地面训练和地面设施设备准备工作,包括空间站组成模块中的核心舱和两个实验舱研制工作也正在按计划进行。海南航天发射场已基本完工,具备发射条件。

2014年10月初,天宫二号空间实验室本阶段总装工作开始以来,实验舱、资源舱单舱总装分别完成了空间应用系统配套设备安装、电缆安装等总装工作,充分验证了空间应用系统载荷设备与整器的机械接口匹配性,并顺利完成正样实验舱的质量特性测试,为保证总装交付电测顺利进行,打下了坚实基础。[3][4]

2015年1月,中国空间技术研究院(中国航天科技集团公司五院)完成天宫二号空间实验室空间应用系统载荷设备安装并交付电测。这是空间实验室本阶段总装的标志性节点。

2015年7月,用于发射天宫二号的长二F火箭开始总装。[5]

2016年4月11日,北京航天飞行控制中心表示,天宫二号总装完成,正加紧联调联试。[6]

2016年4月15日,中国航天科技集团公司网站报道,天宫二号空间实验室已经完成大型试验后的总装并交付电测。[7]

2016年6月25日,长征七号运载火箭在海南文昌航天发射场首飞成功。[8]

2016年7月7日,天宫二号空间实验室按流程完成了出厂前所有研制工作,从北京启程,经铁路运输,于同月9日安全运抵酒泉卫星发射中心载人航天发射场,开展发射场区总装和测试工作。这标志着天宫二号与神舟十一号载人飞行任务进入实施阶段。[9]

2016年9月9日,长征二号FT2运载火箭与天宫二号空间实验室组合体垂直转运至发射区,并在发射区开展功能检查和联合测试工作,加注推进剂。

2016年9月9日,长征二号FT2运载火箭与天宫二号空间实验室组合体垂直转运至发射区,并在发射区开展功能检查和联合测试工作,加注推进剂。

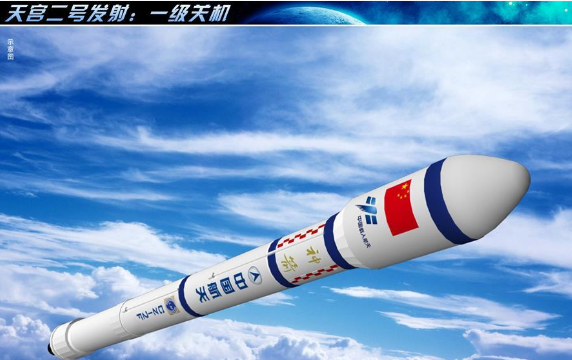

2016年9月15日22时04分,中国在酒泉卫星发射中心用长征二号FT2运载火箭将天宫二号空间实验室发射升空。

2016年9月15日22时28分,空间实验室飞行任务总指挥长张又侠宣布:天宫二号空间实验室发射任务取得圆满成功![10]

2016年9月16日,天宫二号于成功实施了两次轨道控制,顺利进入运行轨道。[11]

2016年9月22日,天宫二号空间应用系统有效载荷全面进行在轨测试。[12]

天宫二号伴随卫星今晨成功释放2016年9月25日,北京航天飞行控制中心成功进行两次轨道控制,将天宫二号调整至距地面393公里的轨道上,使其正式进入交会对接准备阶段。[13]

天宫二号伴随卫星今晨成功释放2016年9月25日,北京航天飞行控制中心成功进行两次轨道控制,将天宫二号调整至距地面393公里的轨道上,使其正式进入交会对接准备阶段。[13]

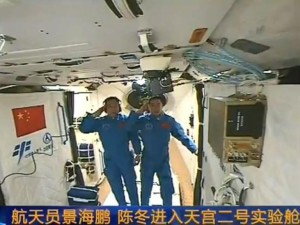

2016年10月19日3时31分,神舟十一号飞船与天宫二号自动交会对接成功。航天员景海鹏、陈冬进入天宫二号。[14]

2016年10月20日,天宫二号与神舟十一号进行了组合体飞行期间的首次轨道维持,降低了轨道高度,由原先的倒飞状态转为正飞。[15]

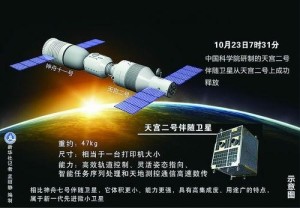

2016年10月23日早晨7点31分,天宫二号的伴随卫星从天宫二号上成功释放。在释放过程中,航天员景海鹏和陈冬利用手持摄像机从舱内拍摄到了伴随卫星从天宫二号下方百米之外掠过的视频。[16]

2018年7月25日,中国科学院发布消息说,在天宫二号空间冷原子钟将太空时间精度提高1-2个数量级。

2019年1月14日,天宫二号完成了伽马射线暴瞬时辐射的高精度偏振探测,相关成果发表于国际学术期刊《自然·天文学》,该成果的是自20世纪60年代伽马暴发现以来所取得的最佳偏振观测结果。[17]

设备构造

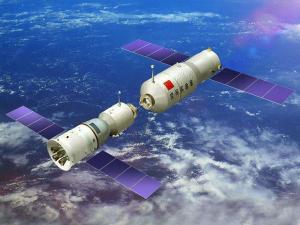

天宫二号(3)天宫二号是在天宫一号目标飞行器备份的基础上,根据天宫一号的任务时改装研制而成。规模与天宫一号基本一致,也是一个长期在轨自动运行、短期载人的飞行器,是中国建造空间站之前进行技术验证的重要阶段。天宫二号将携带国际首个专用的高灵敏度伽马射线暴偏振测量仪器。这项中国-瑞士合作开展的“伽马暴偏振探测项目”(POLAR)是中国空间天文“黑洞探针”计划的组成部分。

天宫二号(3)天宫二号是在天宫一号目标飞行器备份的基础上,根据天宫一号的任务时改装研制而成。规模与天宫一号基本一致,也是一个长期在轨自动运行、短期载人的飞行器,是中国建造空间站之前进行技术验证的重要阶段。天宫二号将携带国际首个专用的高灵敏度伽马射线暴偏振测量仪器。这项中国-瑞士合作开展的“伽马暴偏振探测项目”(POLAR)是中国空间天文“黑洞探针”计划的组成部分。

天宫二号空间实验室相对于天宫一号目标飞行器,其上搭载了全新配套的空间应用系统载荷设备,无论配套设备数量还是安装复杂度均创造了历次载人航天器任务之最。

天宫二号较大的改进是装备更豪华、装载量提高、内部环境更好。值得一提的是,天宫二号的系统设计是模块化的,也就是说它出现问题时可以快速更换和在轨维修,这在国内空间领域属于首创。

其中一个新安装的设备是机械臂,将测试开展舱外搬运和维修。这个机械臂由中国航天科技五院自主研发。这种设备目前在国际空间站上已经使用,但在中国航天领域仍处于试验阶段。[18]

中国最终要建设的基本型空间站,它的规模不会超过国际空间站。基本型空间站大致包括一个核心舱、一架货运飞船、一架载人飞船和两个用于实验等功能的其它舱,总重量在100吨以下。其中的核心舱需长期有人驻守,能与各种实验舱、载人飞船和货运飞船对接。具备20吨以上运载能力的火箭,才有资格发射核心舱。

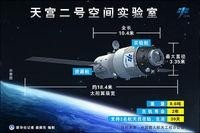

天宫二号采用实验舱和资源舱两舱构型,全长10.4米,最大直径3.35米,太阳翼展宽约18.4米,重8.6吨,设计在轨寿命2年。[19]

科研任务

天宫二号(5)天宫二号是中国第一个真正意义上的太空实验室,搭载了空间冷原子钟等14项应用载荷,以及失重心血管研究等航天医学实验设备,配备在轨维修技术验证装置、机械臂操作终端在轨维修试验设备,开展空间科学及技术试(实)验。

天宫二号(5)天宫二号是中国第一个真正意义上的太空实验室,搭载了空间冷原子钟等14项应用载荷,以及失重心血管研究等航天医学实验设备,配备在轨维修技术验证装置、机械臂操作终端在轨维修试验设备,开展空间科学及技术试(实)验。

“天宫一号”是空间实验室的特例,主要为了完成交会对接任务,而“天宫二号”则完全是小型空间实验室,科学家、航天员们将在里面展开各种工作和试验,“天宫二号”将解决一定规模、短期有人照料的空间应用问题,航天员在天宫二号上生活的时间将比在神舟九号、神舟十号生活的时间更长。

天宫二号上将开展地球观测和空间地球系统科学、空间应用新技术、空间技术和航天医学等领域的应用和试验,是中国第一个真正意义上的空间实验室,发射时释放伴飞小卫星,将有飞船与之对接,将完成验证空间站的技术,也将接受航天员的访问。

将来随着空间实验室体积的增大、可靠性的提高,将逐步发展成为空间站的核心舱或者实验舱,增加太空实验的项目和种类,为建成空间站奠定基础。

空间站可以允许若干个宇航员同时长期驻守太空,吨位可重达20吨。发射这样重的物体需要使用重型火箭,由于使用的火箭直径较大,无法通过铁路运输,所以用海路运往海南航天发射中心发射。同时,海南航天发射场靠近赤道,有利于增强火箭的运载能力。

需要说明的是,天宫二号将成中国最忙碌的空间实验室,各类计划的实验项目达到了史无前例的14项,涉及微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学等多个领域,其中两项有驻留30天的航天员直接参与操作,一项为国际合作。这些项目中,大多是当前世界最前沿的探索领域。

比如,天宫二号将搭载全球第一台冷原子钟进入太空,并进行相关实验。利用太空微重力条件,这台冷原子钟的稳定度将高达10的负16次方,可以将航天器自主守时精度提高两个数量级,能大幅提高如北斗卫星定位系统的导航精度。

比如,试验从太空分发量子密钥。密钥分发是实现“无条件”安全的量子通信的关键步骤。量子是微观物理世界里不可分割的基本个体。由于作为信息载体的单光子具有不可分割、量子状态不可克隆等特性,密钥分发可以抵御任何形式的窃听,进而保证用其加密的内容不可破译。从原理上来说,这种通信方式就是无条件安全的。

全长2000多公里的“京沪干线”大尺度光纤量子通信骨干网正在收尾,将在2016年下半年建成;全球首颗量子科学实验卫星有望在7月发射。届时,一个天地一体化的量子通信网络的雏形将会形成。在这个过程中,天宫二号可以扮演量子卫星中转的角色,实验远距离量子通信,让信息在地面城市与太空构筑的范围内实现“无条件”的安全传输。

天宫二号还将搭载中国科学院,瑞士保罗谢尔研究所,瑞士日内瓦大学联合研制的伽马暴探测设备,测量宇宙的伽马暴射线和散射状态,以黑洞等极端天体作为恒星和星系演化的探针,理解宇宙极端物理过程和规律,解答宇宙组成和演化。从而研究揭示宇宙结构、起源、演化等问题[18]。

此外天宫二号还选择了水稻和拟南芥,计划进行“从种子到种子”的植物全生育发展过程实验[18]。

发射规划

天宫二号中国载人航天团队成功发射天宫一号以来,天宫一号先后与神舟八号、九号和十号飞船完成6次自动和航天员手控空间交会对接。天宫一号已经在轨运行超过四年半时间,目前状态良好,已圆满超额完成了预定的全部任务。

天宫二号中国载人航天团队成功发射天宫一号以来,天宫一号先后与神舟八号、九号和十号飞船完成6次自动和航天员手控空间交会对接。天宫一号已经在轨运行超过四年半时间,目前状态良好,已圆满超额完成了预定的全部任务。

天宫二号为天宫一号目标飞行器的备份器,对其进行微小的改进后,由长征二号F改进型无人运载火箭,或长征七号运载火箭从酒泉卫星发射中心发射升空,即类似天宫一号目标飞行器的发射情况。但因天宫一号消耗燃料较少,飞行寿命延长,成功地完成了中国航天三步走的第二步第一阶段,工程人员决定提高天宫二号的质量,约13吨,和原计划发射的天宫三号同质量级别。如此一来,天宫二号可能是取代了原计划天宫三号的任务,完成三步走第二步的第二阶段。但天宫三号是否被取消,而天宫二号任务结束后是否会直接发射空间站的核心舱尚不明了,相关决定大概取决于天宫二号任务的结果。

2016年10月中下旬,将发射神舟十一号飞船,并搭乘2名航天员,天宫二号飞船将在393公里高空与之对接,进行人在太空中期驻留试验。此外,中国空间天文界还提出了“天体号脉”和“天体肖像”计划。

2017年4月中旬,将使用长征七号运载火箭发射天舟一号货运飞船,与天宫二号对接,开展推进剂补加等相关试验。[2][20]

2018年前后发射空间站核心舱进行试验工作。

2019年7月13日,中国载人航天工程办公室宣布,根据计划安排,天宫二号空间实验室已完成全部拓展试验,计划于北京时间2019年7月19日择机受控离轨并再入大气层,少量残骸将落入南太平洋预定安全海域(西经160度~90度、南纬30度~45度)。[21]

2019年7月19日,天宫二号空间实验室受控离轨并再入大气层,少量残骸落入南太平洋预定安全海域。天宫二号受控再入大气层,标志着中国载人航天工程空间实验室阶段全部任务圆满完成。[22]

2020年之前,中国计划初步完成空间站建设,预计空间站届时将在中国新建的海南航天发射场发射。空间实验室任务标志中国载人航天进入应用发展新阶段,承前启后,意义重大。

性能特点

特点1:舱内设计更宜居方便天宫生活

天宫二号天宫二号空间实验室发射之后,将会有两名航天员入住天宫,他们将在那里工作和生活30天,验证航天员中期在轨驻留,这也是目前为止中国载人飞行时间最长的一次任务。

天宫二号天宫二号空间实验室发射之后,将会有两名航天员入住天宫,他们将在那里工作和生活30天,验证航天员中期在轨驻留,这也是目前为止中国载人飞行时间最长的一次任务。

在一个失重的环境中生活30天,并不是一件容易的事。为此,天宫二号在内部增加了很多贴心的设计,更加方便航天员的工作和生活。

天宫二号空间实验室总设计师朱枞鹏表示,为给航天员创造一个更好的生活和工作环境,系统地开展了宜居性设计,包括衣食住行,声光、舱内装饰、降低噪音等,并增加了一些辅助设施。

朱枞鹏介绍,这其中一个辅助设施,就是首次在天宫二号空间实验室中使用可展开的多功能小平台。有了它,航天员可以在上面写字、吃饭、做一些科学实验,生活工作两不误。在通信方面,天宫二号上为航天员配备了蓝牙耳机和蓝牙音响便于天地通讯。

此外,舱内还用地板取代了地毯;舱内灯光则采用米黄色色调,亮度可手动调节,并为每个航天员安装了床前灯。

特点2:天宫二号装备更豪华装载量提高

天宫二号空间实验室是在“天宫一号”基础上研制的航天器,外形完全相同,却承担不同的任务——“天宫一号”是目标飞行器,主要执行的是和载人飞船配合完成空间交会对接试验任务;而“天宫二号”则是中国第一个具备太空补加功能的载人航天实验室,要第一次实现航天员30天驻留、第一次试验推进剂太空补加技术,以及开展大规模的科学实验。

中国航天科技集团公司五院空间实验室系统副总设计师廖建林介绍,“天宫二号”不仅装备更豪华、装载量提高、内部环境更好,搭载的设备也更先进。

值得一提的是,“天宫二号”的系统设计是模块化的,也就是说它出现问题时可以快速更换和在轨维修,这在国内空间领域属于首创。

特点3:将进行14项空间科学实验

作为中国首个真正意义上的太空实验室,“天宫二号”空间实验室除了要验证航天员在轨中期驻留,还将开展14项空间科学和应用实验,这也是中国载人航天史上空间科学任务最多的一次。那么,究竟有哪些科学实验进入到了这个空间实验室?又会对中国科研和百姓生活带来哪些影响?

“天宫二号”分为实验舱和资源舱两个舱段,利用其实验室平台的支持能力,空间应用系统安排了一批体现科学前沿和战略高技术发展方向的科学与应用任务。

主要涉及微重力基础物理、微重力流体物理、空间材料科学、空间生命科学、空间天文探测、空间环境监测、对地观测及地球科学研究应用以及应用新技术试验等八个领域。具体包括空间冷原子钟实验、综合材料制备实验、高等植物培养实验,伽玛暴偏振探测等空间科学实验与探测项目;宽波段成像光谱仪,空地量子密钥分配试验、伴随卫星飞行试验等应用和新技术试验项目等,共计14项。除了伽玛暴偏振探测是与国外科学家合作联合研究外,其余13项科学实验将全部由中国科学家自主完成。

航天员搭乘神舟十一号飞船与天宫二号对接后,也将会直接参与操作其中的两项实验,分别是综合材料制备实验和高等植物培养实验。中科院空间应用中心有效载荷运控中心主任郭丽丽介绍,天宫二号也是未来空间站的一个雏形,它是真正意义上一个空间实验室。为充分利用这个实验室的资源,安排了比较丰富的科学应用项目。

天宫二号空间实验室将开展的实验中,包括了空间科学物理领域重点项目——空间冷原子钟实验,有望实现3千万年误差一秒的超高精度,对卫星定位导航等生产生活及引力波探测等空间科学研究将产生重大影响。空间冷原子钟可以将航天器自主守时精度提高两个数量级,大幅提高导航定位精度。[23]

14个应用如何协调?

空间应用系统在天宫二号空间实验室上安排了共14项空间科学和应用任务,30余家单位参与载荷研制,为保证各项任务并行开展,空间应用系统总体部将应用任务进行了科学合理地分解,设置了17个分系统,分系统又分解为科学研究、载荷研制等多个子系统。

天宫二号空间应用系统副总设计师吕从民说,总体部不是将各载荷简单连接,更不是各项应用技术简单堆积,而是采用系统集成的概念,进行了总体设计、系统集成测试、统筹在轨飞行试验,最大限度地利用资源,获取应用效益。

空间应用系统安排了有效载荷运控在轨支持设备对应用项目进行统一的供配电、测控、数据采集管理传输等工作。

“有效载荷运控中心将对运行控制进行统一规划,通过天地链路,进行运行控制和传输。”中科院空间应用中心有效载荷运控中心主任郭丽丽说。

获奖情况

天宫二号(3)2016年11月17日,美国《时代》周刊评选出2016年度世界25项最佳发明,“天宫二号”空间实验室位列其中。这也是该榜单中首次出现来自中国的航天器产品。[24]

天宫二号(3)2016年11月17日,美国《时代》周刊评选出2016年度世界25项最佳发明,“天宫二号”空间实验室位列其中。这也是该榜单中首次出现来自中国的航天器产品。[24]

2016年12月8日,由《中国新闻周刊》评选的“影响中国”2016年度人物荣誉盛典在北京举行。中国航天科技集团公司天宫二号和神舟十一号载人航天任务研制团队获得年度科技人物。

2016年12月28日,国防科工局发布了2016年度国防科技工业十大新闻和十大创新人物(团队)。天宫二号与神舟十一号载人飞行任务入选。[25]

2016年12月29日,《环球科学Scientific American》杂志评选出了2016年世界范围内的十大科学新闻。天宫二号和神舟十一号载人飞行任务圆满成功入选。[26]

2017年7月18日,教育部、国家语委在北京发布《中国语言生活状况报告(2017)》,天宫二号入选2016年度十大综合流行语。

天宫日志

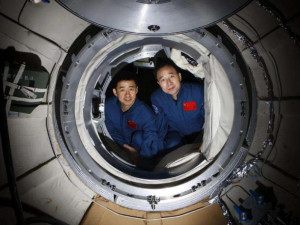

景海鹏和陈冬在天宫二号2016年10月19日3时31分,神舟十一号飞船与天宫二号自动交会对接成功。航天员景海鹏、陈冬进入天宫二号。[14](按照天地同步作息时间,每工作6天可以休整一天,把每天的工作、生活安排得井井有条。[27])

景海鹏和陈冬在天宫二号2016年10月19日3时31分,神舟十一号飞船与天宫二号自动交会对接成功。航天员景海鹏、陈冬进入天宫二号。[14](按照天地同步作息时间,每工作6天可以休整一天,把每天的工作、生活安排得井井有条。[27])

2016年10月19日(第一天):航天员的天宫完成了转移物品、确认仪表设置、进行飞行器状态巡检、回收试验件等任务后,直到下午两点才休息。下午,刚刚搬家到天宫的航天员,就开始了一个关于天地远程会诊的测试。下午4点,远程医疗天地协同会诊链路测试和常规医学检查及无创心功能检测同步展开。[28]

2016年10月20日(第二天):两位航天员开始进入了正常作息,他们不仅首次在太空跑台上进行失重防护锻炼,还亲手种下了生菜种子,未来他们将在太空中完成植物播种、培育、收割的全过程。更有意思的是出现在天宫二号实验舱内的蚕宝宝。

2016年10月21日(第三天):今晚,中央电视台《新闻联播》首次在太空播出,两名航天员天地同步收看到了《新闻联播》节目。天宫二号还开启了人类史上首次太空脑机交互实验。这项实验可将航天员的思维活动转化为操作指令,并监测航天员的脑力负荷等状态。

2016年10月22日(第四天):两个航天员正在收集全天的工作数据,准备下传给地面。天宫二号航天员携带了笔记本电脑,不但可以协助做很多实验测试,还能收发邮件、实时地下传实验数据等等。[27]

2016年10月24日(第六天):景海鹏50岁生日,接受了工作人员来自地球的祝福。

2016年10月26日(第八天):六只蚕宝宝太空吐丝结茧。

2016年11月1日(第十四天):航天员景海鹏、陈冬为珠海航展送祝福。[29]

2016年11月3日(第十六天):中国邮政太空邮局的5岁生日。航天员景海鹏和陈冬作为太空信使,首次以视频连线的方式展示了太空邮局天地通邮。[30]

2016年11月4日(第十七天):神舟十一号航天员在太空用特制包装首次泡茶。[31]

2016年11月7日(第二十天):中国人首次太空跑步 景海鹏连跑一小时。[32]

2016年11月9日(第二十二天):中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到中国载人航天工程指挥中心,同景海鹏、陈冬通话。

2016年11月17日12时41分,神舟十一号飞船与天宫二号空间实验室成功实施分离,航天员景海鹏、陈冬即将踏上返回之旅。截至目前,他们在天宫二号空间实验室已工作生活了30天,创造了中国航天员太空驻留时间的新纪录。

2016年11月18日13时59分,神舟十一号飞船返回舱在内蒙古中部预定区域成功着陆,执行飞行任务的航天员景海鹏、陈冬身体状态良好,天宫二号与神舟十一号载人飞行任务取得圆满成功。

样品回收

天宫二号(3)神舟十一号飞船与天宫二号空间实验室在实施分离前,航天员成功将天宫二号舱内空间应用系统综合材料制备实验的两批次(共十二支)实验样品、高等植物培养实验的返回单元转移到了神舟十一号飞船返回舱中。11月18日13时59分,神舟十一号飞船返回舱顺利降落主着陆场,综合材料实验样品、高等植物培养实验返回单元随返回舱完好回收,于当天19时许返回北京,在机场交付空间应用系统并顺利运抵中科院,空间应用系统总体与相关实验人员进行了实验样品基本状态的检查,确认返回样品完好后,顺利交接相关实验科学家。[33]

天宫二号(3)神舟十一号飞船与天宫二号空间实验室在实施分离前,航天员成功将天宫二号舱内空间应用系统综合材料制备实验的两批次(共十二支)实验样品、高等植物培养实验的返回单元转移到了神舟十一号飞船返回舱中。11月18日13时59分,神舟十一号飞船返回舱顺利降落主着陆场,综合材料实验样品、高等植物培养实验返回单元随返回舱完好回收,于当天19时许返回北京,在机场交付空间应用系统并顺利运抵中科院,空间应用系统总体与相关实验人员进行了实验样品基本状态的检查,确认返回样品完好后,顺利交接相关实验科学家。[33]

重要成就

天宫二号(3)30天驻留具世界意义

天宫二号(3)30天驻留具世界意义

一直关注中国航天发展的热列兹尼亚科夫介绍说,在10月至11月中旬的30天里,天宫二号和国际空间站同时在近地轨道内运行,而且这两个太空设施内都有航天员驻守,这种情况在世界航天史上是首次出现。无论是上世纪70年代,苏联和美国争先发射空间实验室,还是2000年俄和平号空间站关门送客、国际空间站开门迎宾时,都不曾出现两个空间实验室内同时有人工作生活。如今当中国的世界航天大国地位日益巩固时,这一情景出现了。

热列兹尼亚科夫认为,有一组数字值得关注:中国是在第六次载人航天时实施太空驻留30天,而美国和苏联都是在近地轨道内载人飞行了20多次后才开始尝试太空驻留。

“通过神舟十一号飞船与天宫二号对接飞行,中国研究人员进一步完善了航天器抵近、对接技术,检验了较长时间飞行时舱内生命保障系统的功能,并研究了其他太空长期驻留课题”,热列兹尼亚科夫说。

他表示,通过此次驻留飞行,中国科研人员可以检验其采用的技术和在轨工作制度能否在30天太空驻留期间使航天员始终保持应有的工作能力。随着太空停留时间进一步延长,经过不断修订的上述技术和制度将帮助中国航天员完成更复杂的飞行任务。

太空实验有深意

在回答天宫二号内的农作物培育和养蚕实验有哪些重要意义时,热列兹尼亚科夫解释说,载人航天的目的不仅在于去太空飞,更大的意义是在太空中研究相关课题。太空实验的很多成果可以用于地面科研和国民经济,这一目的是现在所有载人航天国家所追求的。为此,参与国际空间站计划的10多个国家正在该空间站内开展多种研究和实验。

“天宫二号内的中国航天员按计划完成了大量实验,其中很多实验是延续此前在中国无人航天器或短期太空驻留期间开展的研究”,热列兹尼亚科夫说,“据我所知,此前中国利用航天器完成的太空作物研究已在地面农业栽培中取得了成果。在神舟十一号飞船返航后,其最新的农作物实验结果有望进一步推动农业研究。”

热列兹尼亚科夫认为,培育太空作物还有助于为将来的星际飞行做准备。如果研究取得突破,未来在实施载人深空探索时,就没必要驮着好几个月的食物上路,从而减轻大型飞船的起飞重量。此外,在太空中培育植物还能让航天员的生活更加丰富多彩。

国际合作与中国助力

天宫二号(3)对于载人航天领域开展国际合作的意义,热列兹尼亚科夫指出,开发太空任务艰巨、成本巨大,将来若要派遣航天员实施星际探索,则会面临更多挑战。“开展国际合作解决这些问题,有助于避免难度巨大的航天计划被束之高阁,促使其在不久的将来上马启动,因此多个国家合作实施航天计划对于现代航天发展来说非常重要。”

天宫二号(3)对于载人航天领域开展国际合作的意义,热列兹尼亚科夫指出,开发太空任务艰巨、成本巨大,将来若要派遣航天员实施星际探索,则会面临更多挑战。“开展国际合作解决这些问题,有助于避免难度巨大的航天计划被束之高阁,促使其在不久的将来上马启动,因此多个国家合作实施航天计划对于现代航天发展来说非常重要。”

热列兹尼亚科夫还表示,自己非常希望中俄尽快开展大规模航天合作,从而推动两国进一步开发、完善各自的航天技术,促进太空开发。“中俄开展航天合作时还可以联合其他国家共同实施大型航天计划,假如能吸引其他金砖国家或欧洲国家参与月球开发,那么在2020年前后各合作伙伴国一定会在月球上拥有前哨站点”,热列兹尼亚科夫说。

这位专家还回顾说,在上世纪60年代,即使是保守的预测也认为,人类有望在20世纪80年代飞向火星,在2030年前后载人飞往太阳系外的星球。现在看来这些设想太过浪漫了,载人深空探索还面临很多难以预料的巨大挑战。

“尽管如此,我依然认为今后15年间,世界航天领域将出现突破性进展,这在很大程度上是因为中国航天事业的迅速发展”,热列兹尼亚科夫说,“与此同时,中国的航天新成就和太空科研开发新计划,将促使其他国家研究本国的航天蓝图,确立新任务,从而使有志航天的世界各国共同开拓航天新疆界,其开发成果将惠及全人类。”

2019年1月15日,中国载人航天工程办公室透露,天宫二号空间实验室搭载的伽马暴偏振探测仪(简称“天极”望远镜)已完成伽马射线暴瞬时辐射的高精度偏振探测,实现预定科学目标,相关成果于2019年1月14日在线发表在国际重要学术期刊《自然·天文学》上。

-

长征二号F遥十四运载火箭

2025-09-29 09:43:35 查看详情 -

长征二号F遥十二运载火箭

2025-09-29 09:43:35 查看详情

求购

求购