- 游

游

详细释义

〈名〉

游(形声)

游(形声)

同本义 [flag’s streamer]

游,旌旗之流也。——《说文》

为下国缀旒。——《诗·长发》

鞶厉游缨,昭其数也。——《左传·桓公十二年》

江河的一段 [reach]

溯游从之,宛在水中央。——《诗·秦风》

又如:上游;下游;中游

鸟媒,猎人驯养用以招引野鸟的家鸟 [a call bird]

恐吾游之晏起,虑原禽之罕至。——《文选·潘岳·射雉赋》

古水名 [You River]。淮河下游分支。由今江苏省涟水县、灌南县至连云港市入黄海

姓

〈动〉

人或动物在水里浮行或潜泳 [swim]

其父善游。——《吕氏春秋·察今》

子岂遽善游。

鱼游于沸鼎。——南朝梁· 丘迟《与陈伯之书》

游鱼细石。——吴均《与朱元思书》

流动,不固定 [wander about]

皆若空游无所依。——唐· 柳宗元《至小丘西小石潭记》

又如:游衍(游游衍衍。游荡;游乐;干干停停,拖延时间);游花插趣(游荡作乐);游回磨转(团团转);游行(到处漫游)

游、邎 yóu

〈动〉

遨游;游览;游玩,优游逍遥 [travel]

噬肯来游。——《诗·唐风·有杕之杜》

游毋倨。——《礼记·曲礼》。注:“行也。”

膳饮从于游。——《礼记·王制》。注:“谓出入上观。”

厥壤可游。——《封禅文》。注:“遨也。”

文王不敢盘于游用。——《书·无逸》

同游者。——唐· 柳宗元《至小丘西小石潭记》

游人虽未盛。——明· 袁宏道《满井游记》

余游巴黎。——清· 薛福成《观巴黎油画记》

又如:游春白相(春游;踏青);游学呈子(报告本人外出,请求保留学籍的呈文);游仙(漫游仙界)

结交;交游 [associate with]

此真吾所愿从游。——《史记·郦生传》

又患无硕师名人与游。——明· 宋濂《送东阳马生序》

息交以绝游。——晋· 陶渊明《归去来兮辞》

又如:游艺(外出游学,以文交友);游合(交游聚会);游从(相随同游;交往,特指与长辈交往);游集(从各处来聚集)

闲逛,悠闲无所事事 [stroll]。如:游营撞尸(骂人话。指到处游逛的人);游花浪子(不务正业,一味吃喝嫖赌寻欢作乐的人);游头浪子(游手好闲的浪荡子弟);游勇(失去统属的逃散的兵士)

行走;飞行;巡行 [move about]。如:游营(游行示众);游禽(飞鸟);游骑(担任巡逻突击的骑兵)

游说;宣扬 [go about selling an idea]

孔子东游。——《列子·汤问》

又如:游夫(游说的人);游化(潜移默化;云游教化);游慝(凭借游说从事邪恶活动)

孝察,学习 [investigate;learn]

游于三辅。——《后汉书·张衡传》

出访 [visit]

劝东游。——清· 梁启超《谭嗣同传》

劝君东游。

〈形〉

虚浮不实 [groundless]。如:游嘴(游花。油腔滑调,善于狡辩);游文(浮泛的文字);游言(浮夸不实的言论);游财(浮财);游词(浮夸轻薄的言辞);游滑(油滑);游语(戏谑的、挑逗的言辞)

基本释义

游1、人或动物在水里行动:~泳。~水。

游1、人或动物在水里行动:~泳。~水。

2、不固定:游资。游走。游牧。游行。游学(古指离开本乡到外地或外国求学)。

游击。游弋。游离。游子(离家久居外乡的人)。

3、河流的一段:上~。中~。下~。

4、交往,来往:交~。

5、从容地行走:周~。~历。~逛。~兴(xìng)。~记。~说(shuō)。~山玩水。

6、姓。

古籍释义

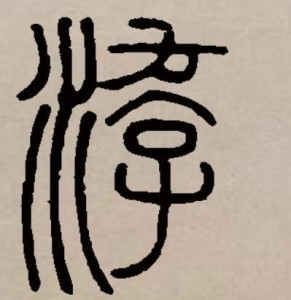

说文解字

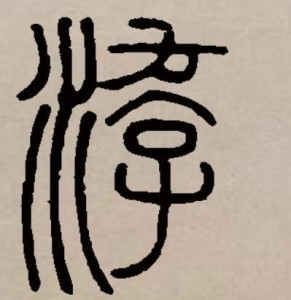

【卷七】【㫃部】以周切(yóu)

(游)旌旗之流也。从㫃汓声。

,古文游。

〖注釋〗①游:徐鍇《说文解字繫傳》:“旌旗邊所綴也。”②汓(qiú):古文泅。③:徐鍇《说文解字繫傳》:“㜽,古文子字,蓋從古文汓省。此正敖游字。”

说文解字注

(游)旌旗之流也。流,宋刊本皆同。《集韵》《类篇》乃作“旒”,俗字耳。旗之游如水之流,故得偁流也。大常十有二游,旂九游,旟七游,旗六游,旐四游。《周礼》:王建大常十有二游,上公建旂,九游,侯伯七游,子男五游。孤卿建旜,大夫士建物,其游各视其命之数。《礼纬含文嘉》云:“天子之旗九仞,十二旒曳地;诸侯七仞,九旒齐轸,卿大夫五仞,七旒齐较,士三仞,五旒齐首。”皆不言其命数,未可信。旗之正幅为縿,游则属焉。《节服氏》“六人,维王之大常。”注:“王旌十二旒,㒳㒳以缕缀连,旁三人持之。”然则旗之制,游属於㒳旁。十二游者,一旁六游,九游,则两旁一四一五,已下可知也。曳地、齐轸,皆谓游。其正幅之长,《尔雅》曰旐长寻馀,未闻。游亦曰旓,杨雄赋有此字,《大人赋》作“髾游”,《周礼》省作“斿”。引伸为凡垂流之偁。如《弁师》说冕弁之斿是。又引伸为出游、嬉游,俗作“遊”。

从㫃,汓声。以周切,三部。此字省作“斿”。俗作“旒”。《集韵》云:“斿亦作㫍。”按,此说必有据,上文㫍篆与此同义,而居非其次,当移此下,正之曰“游或作㫍”。

,古文游。从辵者,流行之义也。从㜽者,汓省声也。俗作“遊”者,合二篆为一字。

广韵

以周切,平尤以 ‖ 斿聲幽1部(yóu)

游,浮也。放也。又姓,出馮翊,廣平。前燕慕容廆以廣平游䆳爲股肱。

遊,上同。

康熙字典

游《巳集上》《水字部》·游

游《巳集上》《水字部》·游

〔古文〕汓《唐韵》以周切《集韵》《韵会》夷周切,音猷。水名。《水经注》淮水於淮浦县枝分,北为游水。又浮行也。《尔雅·释水》顺流而下曰遡游。《诗·秦风》遡游从之。又《周礼·天官》阍人,王宫每门四人,囿游亦如之。《注》游,离宫也。又《管子·首宪篇》分理以为十游,游为之宗。又《尚书·考灵曜》地有四游,常动而人不知。又玩物适情之意。《礼·少仪》士依於德,游於艺。又闲旷也。《礼·王制》无游民。又自适貌。《诗·小雅》愼尔优游。又枝叶扶疏貌。《诗·郑风》隰有游龙。《传》龙红草也。《笺》游,犹放纵也。言红草放纵枝叶于隰中。又《集韵》徐由切,音囚。义同。又《集韵》《正韵》力求切,音留。旌旗之旒也。本作斿。亦作旒。《左传·桓二年》鞶厉游缨。又九游,星也。《史记·天官书》九游九星,在玉井西南。又《韵补》叶延知切,音移。《司马相如·上林赋》拖蜺旌,靡云旗。前皮轩,後道游。又叶衣虚切,音於。《万震南州异物志赞》合浦之人,习水善游。上视层潭,如猿仰株。*考证:〔《礼·少仪》少依于德,游於艺。〕谨照原文少改士。于改於[3]。

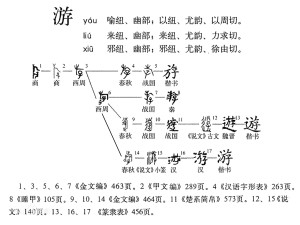

字源演变

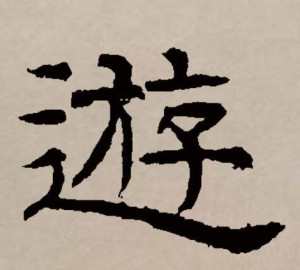

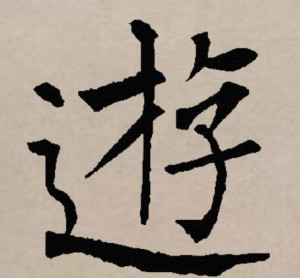

字形演变流程图

字形演变流程图

“游”,初文作“斿”,是会意字。商代金文(图1)和甲骨文(图2)字形,左上方是一杆飘动的旗帜(㫃),旗杆上方的叉是旗杆的装饰品,右下方是一个“子”字,代指人,表示一个人竖起一杆旗子。西周金文(图3)字形与甲骨文一样,下面的人用手握住旗帜的样子更形象。发展到图4的周代晚期的石鼓文时,旗杆变弯了,还多了个向上的弯钩:“斿”的飘带变成屋顶形了。因为举旗总和走路连在一起,所以有的字形又加个“彳(chì)”(如图6)或“辵(chuò)”(如图9),表示举着旗帜走在路上,就是“遊”。另一种字形在下面增加三撇,大概是突出旗帜的飘动(图8)。从“水”的“游”大概也是从这一类字形演化而来的。汉隶字形与秦篆相同,只是方块化而已。

许慎《说文解字》说:“游,旌旗之流也。”(“流”应该是“旒”,指旗帜上的飘带。)意思是指旗帜上飘动着的飘带。商承祚认为甲文中的“斿”是“子执旗,全系象形,从水者后来所加,于是变象形为形声矣”,“子执旗”即人举旗的象形字,旗在人手中高举,“旗之末垂者”才能随风飘扬如水流,就是“旌旗之流也”。这个“斿”字是“旌旗之流也”义的本字。 [9]

由于在秦篆字形中加上水字旁,后起之义与水有关。“游”引申为指在水中浮行,或表示水中潜行。由人在河水中游泳引申为指河流。如《诗经·秦风·蒹葭》:“溯游从之,宛在水中央。”由河水流动引申为指流动、不固定。如称从事畜牧业,放牧牲畜而无定居为“游牧”;把没有正当职业的人叫“游民”;称对敌人进行分散的、出没无常的袭击为“游击”。

古人认为“游”与“遊”的字义有不同,也有相同。在陆地上活动,如遊戏、遊览等,游、遊可以通用;在水中活动,如游泳、浮游等只能用“游”。现代汉字整理时已废除“遊”字,只能用“游”字了。

“游”在“古代旌旗上的飘带”这一意义上,《汉语大字典》标注的读音采用《集韵》的“力求切”,类推拼音为liú。“斿”同样如此,释义也一样。《汉语大字典》举《说文》的“游,旌旗之流也。”可是《说文》并未说“游”读“力求切”。徐铉校本《说文》的“游”注为“以周切”,读yóu,段玉裁《说文解字注》的“游,以周切”读yóu,都不读“力求切”(liú)。可见读liú是“游”字读音的讹化。《说文》以后的主要字书,如:《玉篇》,“游”也是“以周切”(yóu)。直到宋代的《广韵》“游”字,也只有“以周切”无“力求切”。《集韵》是宋代丁度等修改《广韵》时收集各种不同的字形、字音,不加辨析,兼存并蓄,把汉字的形、音、义弄得十分芜杂。在唐代以前,“游,旌旗之流也”的“游”字没有“力求切”的读音,只有“以周切”的读音。在唐代才出现读“游”为“力求切”《史记·秦本纪》:“帝舜曰:‘咨尔费,赞禹功,其赐尔皂游’。”唐代司马贞《索隐》:“游音旒”。《左传·桓公二年》:“鞶、厉、游、缨”。唐陆德明《释文》:“游音留”。“音旒”或“音流”都是“力求切”即liú,这是《集韵》“游”字读力求切的依据。之所以产生这种音变,可能是古人误认为“旒”和“游”是音义相同的异体字造成的。《说文》有“旌旗之流也”和“旌旗之旒也”不同版本。“旒”是“流”的后起专义俗字,有人据此误认为“旒”是“游”的专义俗字。“游”“旒”同音。

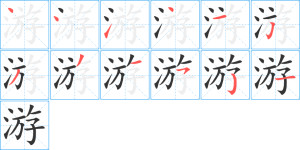

字形书法

字形对比

字形对比

字形对比

书写演示

书写演示

书写演示

“氵”窄,“方”次之,“〔⿱子〕”较宽;顶部“氵”“方”持平,“钅”略高;底部“氵”“方”持平,“〔⿱子〕”低。“氵”第二点偏左,收笔于横中线。“方”在竖中线左侧,首笔点收笔于竖中线。“子”的㇇(横撇)在横中线部位,亅(竖钩)和横写在右下格。

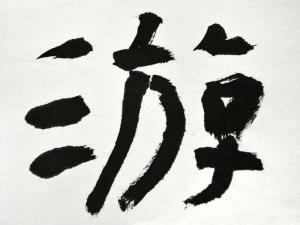

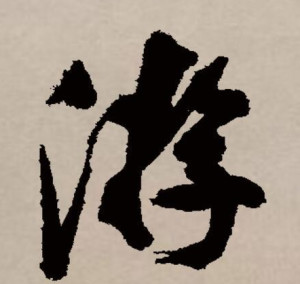

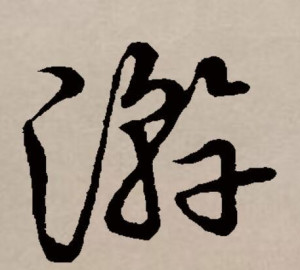

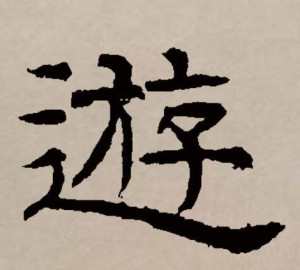

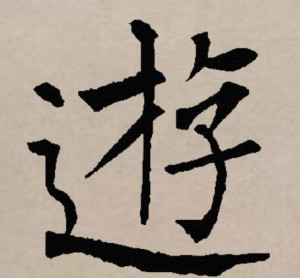

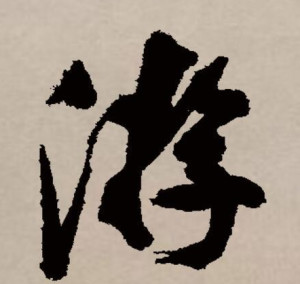

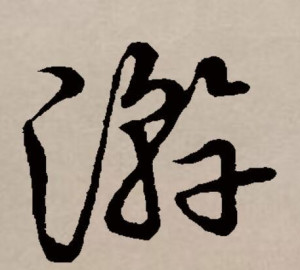

书法欣赏

| 篆书书法 | 隶书书法 |

篆书书法 篆书书法 |

隶书书法 隶书书法 |

| 楷书书法 | 行书书法 |

楷书书法 楷书书法 |

行书书法 行书书法 |

| 草书书法 | |

草书书法 草书书法 |

音韵方言

| 篆书书法 | 隶书书法 |

篆书书法 篆书书法 |

隶书书法 隶书书法 |

| 楷书书法 | 行书书法 |

楷书书法 楷书书法 |

行书书法 行书书法 |

| 草书书法 | |

草书书法 草书书法 |

音韵汇集

方言用语

時代 |

字头 |

聲韻系統名稱 |

韻部 |

聲母 |

韻母 |

|---|---|---|---|---|---|

先秦 |

游、遊 |

高本漢系統 |

d |

||

游、遊 |

王力系統 |

幽 |

ʎ |

ǐu |

|

游 |

董同龢系統 |

幽 |

d |

jŏɡ |

|

游、遊 |

周法高系統 |

幽 |

r |

iəw |

|

游 |

李方桂系統 |

幽 |

r |

əgw |

|

西漢 |

游、遊 |

幽 |

|||

東漢 |

游、遊 |

幽 |

|||

魏 |

游、遊 |

幽 |

jou |

||

晉 |

游、遊 |

幽 |

jou |

||

南北朝 |

游、遊 |

宋北魏前期 |

尤侯幽 |

jou |

|

游、遊 |

北魏后期北齊 |

尤侯幽 |

jou |

||

游、遊 |

齊梁陳北周隋 |

尤侯幽 |

jou |

||

隋唐 |

游、遊 |

擬音/高本漢系統 |

0 |

i̯ə̯u |

|

游、遊 |

擬音/王力系統 |

j |

ǐəu |

||

游、遊 |

擬音/董同龢系統 |

0 |

ju |

||

游、遊 |

擬音/周法高系統 |

0 |

iəu |

||

游、遊 |

擬音/李方桂系統 |

ji |

ə̆u |

||

游、遊 |

擬音/陳新雄系統 |

0 |

ǐou |

汉字信息

時代 |

字头 |

聲韻系統名稱 |

韻部 |

聲母 |

韻母 |

|---|---|---|---|---|---|

先秦 |

游、遊 |

高本漢系統 |

d |

||

游、遊 |

王力系統 |

幽 |

ʎ |

ǐu |

|

游 |

董同龢系統 |

幽 |

d |

jŏɡ |

|

游、遊 |

周法高系統 |

幽 |

r |

iəw |

|

游 |

李方桂系統 |

幽 |

r |

əgw |

|

西漢 |

游、遊 |

幽 |

|||

東漢 |

游、遊 |

幽 |

|||

魏 |

游、遊 |

幽 |

jou |

||

晉 |

游、遊 |

幽 |

jou |

||

南北朝 |

游、遊 |

宋北魏前期 |

尤侯幽 |

jou |

|

游、遊 |

北魏后期北齊 |

尤侯幽 |

jou |

||

游、遊 |

齊梁陳北周隋 |

尤侯幽 |

jou |

||

隋唐 |

游、遊 |

擬音/高本漢系統 |

0 |

i̯ə̯u |

|

游、遊 |

擬音/王力系統 |

j |

ǐəu |

||

游、遊 |

擬音/董同龢系統 |

0 |

ju |

||

游、遊 |

擬音/周法高系統 |

0 |

iəu |

||

游、遊 |

擬音/李方桂系統 |

ji |

ə̆u |

||

游、遊 |

擬音/陳新雄系統 |

0 |

ǐou |

-

自驾游买什么车(自驾游买什么车最舒适还省油)

2025-09-29 02:23:22 查看详情 -

长沙沃尔沃XC90现金优惠13万 购车送豪华瑞典游

2025-09-29 02:23:22 查看详情 -

合肥沃尔沃S90现金优惠6.8万 购车送豪华瑞典游

2025-09-29 02:23:22 查看详情 -

成都沃尔沃S80L购车优惠1万元 购车送豪华瑞典游

2025-09-29 02:23:22 查看详情 -

福州沃尔沃XC60现金优惠7.8万 购车送豪华瑞典游

2025-09-29 02:23:22 查看详情 -

成都沃尔沃C70订车等1 购车送豪华瑞典游

2025-09-29 02:23:22 查看详情 -

南京沃尔沃V90现金优惠6.41万 购车送豪华瑞典游

2025-09-29 02:23:22 查看详情 -

成都沃尔沃XC90优惠达13万元 购车送豪华瑞典游

2025-09-29 02:23:22 查看详情

求购

求购