- 姚氏咏春拳

姚氏咏春拳

拳法简介

姚氏咏春拳又称蛇形咏春,由姚才之子姚祺提出并完善.现在的姚氏咏春又分为姚祺系、林瑞文系、林瑞波系。

姚氏咏春拳又称蛇形咏春,由姚才之子姚祺提出并完善.现在的姚氏咏春又分为姚祺系、林瑞文系、林瑞波系。

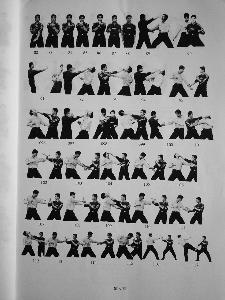

咏春拳是一门易学难精的拳种,很多人花费几十年的时间来练习,甚至穷毕生的精力来研究咏春拳三套拳:小念头、沉桥和摽指。小念头是咏春拳最基础的套路,又是最基本的手法,有些人练好小念头的手法就可以学习黏手,就可以用在一般的搏击进攻及防守。但是单学二套小念头,其技术是不够全面的。沉桥,是咏春拳的第二套套路,其特点着重训练腰马下盘功夫,其中的肘法、弓摊手、摊伏手更是进攻的手法。脚法有穿心腿、撑腿,摘星脚月影脚等近身博击脚法。摽指,是咏春拳套路中比较高级的套路,其中的高膀手和一些肘法、耕割手等更是进攻制敌的手法,在黏手的进程中要学会双手并用,互相配合,每进攻一招一式必定先考虑防守,不能只攻不防守。相反,在学习的过程中,学会防守且应付自如,那么进攻就不成问题了。

练拳技巧

咏春拳特点是寸拳,寸拳的特点是松、沉、稳,力从地起,瞬间出拳,会产生让人意想不到的答案。而贴近物体发力更容易发出穿透力,用于防身,也可以锻炼身体。中华武术博大精深,源远流长。值得我们去体会。

学好三套拳后,随之可练习一些散手、对练及圈手等基本功,为日后黏手打下基础。

黏手,是学习咏春拳期间最高深的打法训练阶段。学习咏春拳,不懂黏手的,等于不懂咏春拳,但是黏手不等于搏击的最终目的,只不过是搏击实践中的一种训练方法。黏手是从练习过度到搏击的最后一步,学习黏手一定要用咏春拳三套基本套路的手法加以运用,反复实践练习,手法练习熟练后必然会产生“知觉”(即手与手接触后的反应),知觉好的无论进攻或防守都会感觉自如,反应迅速,甚至双方可以蒙上双眼凭自己双手知觉进行黏手练习均能攻防自如。[1]

师傅领进门

一个师傅能否教出一个好的徒弟很主要是看其是否保守,是否亲力亲为与徒弟练习黏手。如果学徒只是凭耳听、眼看,不是由师傅亲手传教,就很难学到精华。因为黏手的力度(劲力)知觉都是在练习过程中感觉出来的。

一个师傅能否教出一个好的徒弟很主要是看其是否保守,是否亲力亲为与徒弟练习黏手。如果学徒只是凭耳听、眼看,不是由师傅亲手传教,就很难学到精华。因为黏手的力度(劲力)知觉都是在练习过程中感觉出来的。

相关介绍

历代咏春拳成名的高手为数不多,因为咏春拳历代好手多数都没有公开授徒,只是闭门教几个得意弟子而已。先师林瑞文一生中除教了长子林伟滨、次子林继祥,还有弟子谢国辉、谢国钲、陆柏均、唐浩源,均已成才,且现在各人均授徒多人。我自己在最近几年才开始授徒,其中有梁士秋、梁泽广、梁锐强、梁炳超等人,梁士秋在几年虚心学习中都能领悟咏春拳的精华,所以在多次交流及比赛中都能取得优异成绩。

求购

求购