- 大过口乡

大过口乡

简介

大过口乡大过口乡位于楚雄市西南部,距楚雄市首府鹿城123千米。全乡辖西康郎、大益鸡、力白所、磨刀箐、野猪塘、杞岔拉、蚕豆田、碧鸡、依齐么9个村民委员会,206个村民小组。

大过口乡大过口乡位于楚雄市西南部,距楚雄市首府鹿城123千米。全乡辖西康郎、大益鸡、力白所、磨刀箐、野猪塘、杞岔拉、蚕豆田、碧鸡、依齐么9个村民委员会,206个村民小组。

国土面积340?41平方千米,海拔1100米~2671米,总耕地面积16366亩,其中:旱地12021亩,水田4345亩。[1]

人口情况总户数4628户,总人口16128人,其中:城镇人口261人,占总人口的1.6%;彝族人口14461人,占总人口的89.7%;农业户数3742户,乡村劳动力资源10438人;从业人员数10041人,其中:男5245人,女4796人,从业人员中从事第一产业(农、林、牧、渔)9160人。第二产业(工业、建筑业)119人,第三产业(运输业、商、饮、服务、其它)762人。2016年全乡出生人口204人,死亡138人,人口自然增长率为4.1‰。[1]

水 利通自来水的村委会9个,通自来水的村民小组193个,受益农村居民户数3575户,受益农村人口数14976人,水利化程度达93.03%,农村水利基础设施建设得到不断完善。

电力全乡通电的村委会9个,通电的村民小组206个,受益农户3741户,受益农村居民人口数15569人,全乡通电率达99.9%,农村用电量340万千瓦时,比去年320万千瓦时增加20万千瓦时,增长率为6.2%。

公路乡辖区内南大公路、多西公路主干线实现了油路化,通公路的村委会9个,通车村民小组206个,通车率达100%,通车里程达750公里。[1]

人口民族

大过口乡全乡有农户3978户,总人口16291人,其中:农业人口15936人,占总人口的97?8%;女性7864人,占总人口的48?3%;彝族人口14441人,占总人口的88?6%。

大过口乡全乡有农户3978户,总人口16291人,其中:农业人口15936人,占总人口的97?8%;女性7864人,占总人口的48?3%;彝族人口14441人,占总人口的88?6%。

全年出生人口203人,死亡111人,人口自然增长率为5?66‰;户口迁入109人,户口迁出115人。人口密度为每平方千米47?9人。[1]

人文地理

大过口乡曾被称为楚雄市山区“八哨之咽喉”的大过口乡,位于楚雄市西南部哀牢山之麓,东与楚雄市东华镇和大地基乡隔河相望,南与新村镇相连,西与中山镇、三街镇接壤,北与南华县徐营镇、雨露乡毗邻。

大过口乡曾被称为楚雄市山区“八哨之咽喉”的大过口乡,位于楚雄市西南部哀牢山之麓,东与楚雄市东华镇和大地基乡隔河相望,南与新村镇相连,西与中山镇、三街镇接壤,北与南华县徐营镇、雨露乡毗邻。

境内山峰林立,西北边的西康郎山,中部老君殿山,东南部白竹山连成一体,雄踞彝乡,被人称为“小鸡足山”的九台山,依偎在三大主峰的环抱中,海拔2361.8米的山颠,山川秀丽,景色迷人,

留有明嘉靖年间高僧学蕴建造的大方广寺、学蕴和尚灵塔及碑刻、大殿匾额,寺宇宏伟、风格典雅、古刹壮观,苍天古柏、千年茶花共同见证着彝乡经济发展。

汹涌澎湃的马龙河显尽彝山汉子的粗犷豪放,碧波荡漾、蜿蜒东流的碧鸡河展尽彝家妹子的温柔多情,自西向东的自雄河,带着彝山的问候缓缓而去。

纵横的河流,交错的溪涧,形成了河谷山地立体气候,适应各种植物生长,森林覆盖率达78.3%,从低谷到山地、山峰次第分布灌木、乔木、针叶林等,

有树种云南松、华山松、杉松、东瓜木、栗木、杜鹃、山茶花、马樱花等。340.4平方公里的土地,哺育了彝乡16205人,其中彝族人口14367人,占总数的88.66%,日常使用彝语人口达98%。

经济状况

大过口乡大过口乡实现农村经济总收入4504万元;乡镇企业总收入6300万元;烟叶收购总值667.6万元;粮食总产量554万公斤;地方财政收入345.3万元,农民人均纯收入1824元。

大过口乡大过口乡实现农村经济总收入4504万元;乡镇企业总收入6300万元;烟叶收购总值667.6万元;粮食总产量554万公斤;地方财政收入345.3万元,农民人均纯收入1824元。

大过口乡农村经济以种植业、养殖业和林业为主,2007年共有核桃面积35446.9亩,实现核桃总产28.5万公斤,产值560万元;出栏生猪7885头;出栏大牲畜266头,出栏山羊1602只;出栏家禽28208羽;肉类产量达79.2万公斤,畜牧业实现产值485万元;魔芋种植面积达2255亩,总产量5600吨,总产值达667.4万元;实现烟叶收购总值667.6万元,粮食总产量554万公斤。

全乡实现农村经济总收入4504万元,乡镇企业总收入6300万元,地方财政收入345.3万元,农民人均纯收1824元,农民人均有粮353 公斤;农村经济结构调整稳步推进,农业内部结构调整不断优化,农村经济稳步增长。

金融机构201年末人民币存款余额17087万元,比上年末增长76.9%,金融机构年末人民币贷款余额6487万元,比上年末增长46.2%。[1]

基础建设

大过口乡大过口乡全乡共完成固定资产投资1222万元,进行以农村能源、交通、水利、电力、通讯为重点的农村基础设施建设。

大过口乡大过口乡全乡共完成固定资产投资1222万元,进行以农村能源、交通、水利、电力、通讯为重点的农村基础设施建设。

2006年末,全乡共拥有小水池12593个,小水窖2835口;实施天然林保护工程40万亩,完成了4000亩封山育林任务,义务植树6.5万 株,巩固退耕还林2851.2亩,兑现退耕还林补贴款74.12万元;

建设优质核桃基地820亩,全乡森林覆盖率达 79%;完成49口沼气池建设任务和29口节能灶的推广工作。

教育状况

大过口乡有中学1所,教师60人,中学生1097人,村级完小6所,教师62人,学生1215人,小学入学率达100 %,巩固率达100%,中学入学率达100%,巩固率达99.7%,中考高中上线率为4%,升学率在全市15所乡(镇)中学中排名第7位。

人口卫生

大过口乡全乡总户数3735户,总人口16205人,其中:男性8339人,占总人口的 51%,女性7866人,占总人口的49%,非农业人口358人,占总人口的2%,乡内居住着汉族、彝族等5个民族,汉族人口1838人,占总人口的11.4%,少数民族人口14367人,占总人口的88.6%。

大过口乡全乡总户数3735户,总人口16205人,其中:男性8339人,占总人口的 51%,女性7866人,占总人口的49%,非农业人口358人,占总人口的2%,乡内居住着汉族、彝族等5个民族,汉族人口1838人,占总人口的11.4%,少数民族人口14367人,占总人口的88.6%。

其中:彝族14320人,占总人口的88.4%;彝族族人口主要分布在9个村民委员会。全乡人口自然增长率为0.31‰,控制在8‰的范围内。2007年,全乡基础免疫接种率达100%,强化免疫接种率达100%,广大人民群众积极参与第四轮新型农村合作医疗制度,

共有3240户14308人参加了新型合作医疗,累计集资43.9元,第四轮新型合作医疗参合率达90 %。全年共减免群众医疗费21.6万元。

特色产业

大过口乡巩固粮烟支柱,积极培育特色产业:粮食生产稳步发展,总产量达554万公斤,增长14.4%。圆满完成300亩省级优质烟示范样板,规范化移栽烤烟3600亩,完成52万公斤指令性任务和9.9万公斤出口备货任务,实现烟叶收购总值677.6万元,均价12.29元,实现烟叶特产税97.8万元。

其中,2007年大过口乡有桑园面积550亩,饲养蚕种46张,产鲜茧1200公斤,实现产值2.4万元。 2006年全乡有5个茶厂,面积859亩,全年采收茶叶1.6万公斤,实现产值19.8万元。

2007年,大过口乡生猪出栏7885头;大牲畜出栏266头,山羊出栏1602只;家禽出栏28208只;肉类产量达79.2万公斤,实现畜牧业产值485万元,比上年增20万元,增4.3% 。2007年全乡共有核桃面积35446.9亩,实现核桃总产28.5万公斤,产值560万元。

2007年魔芋种植已遍及9个村委会176多个村民小组2048户,总面积达2255亩,总产量5600吨,总产值达840多万元。

资源环境

大过口乡国土面积340.411平方公里,拥有林地面积401900亩,经济林果面积36441亩,全乡耕地面积15459亩,其中:水田4465亩,占28.9%,旱地10944亩,占71.1%,人均占有耕地0.8亩。最高海拔2761米,最低海拔960米,立体气候明显,主要种植粮食、烤烟、茶叶、蚕桑、魔芋等作物。

乡内拥有小二型水库2座;小坝塘416座,常年蓄水180万立方,有河流5条,可灌溉农田(地)12880亩。另外,乡内有丰富的林业资源,实施了天然林保护、退耕还林、小流域治理、农村能源工程。全乡完成退耕还林面积 2851.2亩,封山育林面积4000亩,森林覆盖率达到79%。

民俗风情

大过口乡的彝族人民和独特的地理环境孕育了古老的彝族民间传统文化和独具特色的民族风情!曲调流畅,节奏鲜明,热情奔放的彝族民歌是大过口乡人民自编自创的原生态民歌。因其演唱风格的不同,分为阿苏嗻 、酒歌、祭祀说唱等。内容丰富的阿苏嗻,包含了盘古开天地、天文、地理、气候、节令、牧猎、伦理道德、处事、持家、婚恋、嬉戏等内容,在该地有较大影响,流传广泛,世代相传,在9个村委会都有分布,覆盖人口达90%以上;声音高亢风趣的酒歌,是在酒宴上祝酒、劝酒或在席间划拳猜迷行酒令时唱的一种民歌;神秘而古老的毕摩祭祀或土主祭祀的说唱艺术,更是彝族先民艰苦创业的写实,那原生态的古老唱腔总令人刻骨铭心。

另外,每逢传统节日,赶街集会,讨亲嫁娶、乔迁新居等重大活动,这里的彝族都要欢聚在一起,弹起粗犷豪放的大三弦、吹起原始古朴的葫芦笙、打起震天的羊皮鼓、弹起悠扬婉转的月琴,穿上自己亲手刺绣的新衣服,踏歌起舞,以表达内心的喜悦和美好的愿望。其中大三弦舞是彝乡流传最古老的一种民族民间舞蹈,深受彝族同胞的喜爱;葫芦笙舞,原始古朴、粗狂豪放,让人赞不绝口,彝寨在讨亲嫁娶的喜事场合,整个山寨的人们聚集在一起,兴高采烈地吹着跳着一直到天亮;古老的毕摩祭祀舞蹈主要有毕摩祭祀舞蹈和香通祭祀舞蹈,它既是一种祭祀活动,又是一种传统舞蹈,毕摩祭祀舞往往由毕摩边说唱毕摩经边舞蹈,是毕摩先生为死去的人超度亡魂祭祀做法时吟唱的一种舞蹈,毕摩经博大精深,涉及历史、道德、哲学、天文、地理方面的内容;香通祭祀跳羊皮鼓舞是祈求来年风调雨顺,五谷丰登、六畜兴旺、国泰民安美好愿望的一种民间舞蹈。

教科文卫

优化教育结构,合理配置教师资源,全面推进素质教育,推动教育事业发展。巩固和提高“两基”成果。全面提高教育管理水平和教学质量。各类科技培训质量逐步提高。

农业科技化水平逐步提高,农民科技意识不断增强。为充分调动广大农民群众的生产积极性,加强对“三农”工作的领导和指导,积极推进农村经济和农村各项工作健康稳步发展,全年共组织农业科技现场培训10期,参训人数达1200人次。

全乡以乡文化站为中心,工、青、妇等群团组织为纽带,“民兵之家”、“妇女之家”、“职工之家”和“青年之家”为载体,利用元旦节、妇女节、青年节、儿童节、建党节等节日开展各种丰富多彩的业余文化活动。不断丰富群众及广大干部职工的业余生活。2006年,文化站对乡辖区内的民族文化工作进行普查,使民族文化得到有效保护和传承。全年向州级申报文化代表人物2人,民间艺人2人,向省级申报民间艺人2人,向省级申报的“大过口民族歌舞之乡”和向市级申报的《大过口乡民族文化调查报告》均得到各级领导的好评。

开展农村新型合作医疗,加强公共卫生和重大传染病防治,提高医疗服务质量,加大医务人员的在职培训力度,全年有11人参加各种进修及培训。在巩固乡村一体化办医的基础上,积极推行新型农村合作医疗。参合人数达1?54万人,参合率达95%,有效地解决了农民因病致贫、因病返贫的问题。

大过口乡文化站 现有图书阅览 室、多功能活动室、民族文化展厅、电子阅览室、综合培训室、办公室等。藏书4000册,设有9个农家书屋点(磨刀箐村委会、杞岔拉完小、野猪塘完小、蚕豆田村委会、西康郎村委会、碧鸡村委会、依齐么村委会、力白所村委会、大益鸡村委会)、一个电影队、9个村级文化室、篮球场1个、民间艺人32人(州级3人、市级29人)、宣传栏2个、民族民间文艺队9支、市级文物保护单位一个(蚕豆田九台山大方广寺)、革命烈士遗址一处(杞岔拉大丫口吴国宝烈士)、文化广播电视服务中心在职职工2人。[1]

有乡卫生院1所,职工19人(正式职工15人),病床22张,中职以上技术人员2人,占地面积6600平方米,房屋面积1500平方米,辖村卫生所9所,观察床16张,有乡村医生18人;2016年收取农村合作医疗款229.83万元,参合人数15226人,参合率达98%;大病保险参保人数15226人,参保率达98%。[1]

社会生活

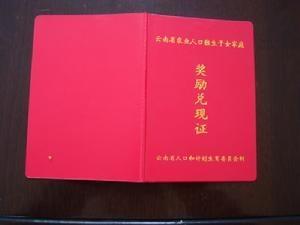

落实人口与计划生育各项措施。落实目标责任,巩固“三为主”,推广“三结合”。对各村计划生育宣传员进行定期开会和业务培训,全年共计完成各类计划生育手术176例,杜绝了计划外生育。

全乡劳务输出人数达1535人,占市下达任务数1523人的100?8%,其中,境外输出4人,省外输出165人,省内外输出347人,州内输出1019人。2006年全乡劳务输出收入达459?9万元。

共发放救灾大米2批共32吨,解决1100多户4380人的吃粮问题;发放给中心校特困生衣服9套;走访农村五保户5户,救济衣服5套,棉被10床,发放走访慰问资金2300元。上报审批城镇居民最低生活保障待遇23人,其中:敬老院集中供养的有14人,其余9人属于企业下岗职工,发放低保资金3?09万元;全乡享受定期定量补助64人,发放资金8?03万元。全年办理结婚登记96对,其中复婚1对,离婚3对。2006年全乡民房火灾保险率达98%,全年发生火灾4户,烧毁房屋15间,按有关规定赔偿1?72万元,全部兑现给灾民户。全年下发五保户、特困户补助资金17?57万元,其中:民房恢复重建8户28人,补助资金2?4万元;大春生产农用物资补助20000元,受益198户640人。农村五保户困难补助13?18万元,受益183户549人。

社会保障

乡内有敬老院一所,供养孤寡老人14人,其中:集中供养8人,分散供养6人;动员社会力量关心残疾人的生产生活,对7名白内障患者施行了复明手术;认真做好双拥、优抚安置工作;发动乡机关站(所)干部积极参与扶贫济困送温暖活动,全乡共捐款18600.00元,解决了临时救助困难户25户的生产生活困难;对全乡因长期疾病、残疾等原因造成生产生活困难的776户1199人发放特困救济补助金196025.85元;开展农村民房火灾保险,全镇参加民房火灾保险3735户,参保率达100%。

求购

求购