- 玛格丽特·杜拉斯

玛格丽特·杜拉斯

人物生平

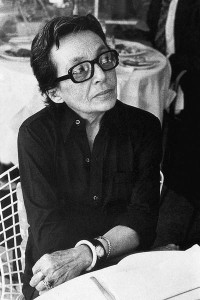

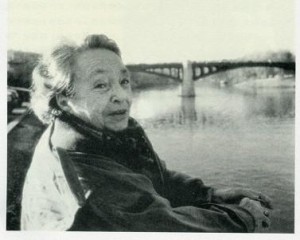

玛格丽特·杜拉斯(5)

玛格丽特·杜拉斯(5)

早年经历

杜拉斯的父母都是法国小学教师,因轻信当时政府的宣传,背井离乡来到法属印度支那殖民地,希望能在当地发财。但父亲在玛格丽特年幼时就因病告别了人世,留下母亲玛丽·多纳迪厄一人靠微薄的薪金抚养3个孩子,家境非常贫寒。

1914年,玛格丽特·杜拉斯生于印度支那嘉定市(即后来越南的西贡/胡志明市)。[8]她父亲是数学教师,母亲波雷诺(柬埔寨)是当地小学的教师。她有两个哥哥。1921年她父亲去世。1924年她住在金边、永隆、沙沥。

1930年左右,杜拉斯16岁那年遇见了一个中国男人李云泰,帮助她家渡过难关,也成为她的第一个也是终身难忘的情人。这段情感往事埋藏了50年后才向世人吐露。

18岁首次返回祖国——法国。在巴黎大学攻读法律、数学、政治学,但却立志要做小说家。毕业后从1935年到1941年在法国政府殖民地部当秘书。[9]1939年她同罗贝尔·昂泰尔姆结婚。

1940年—1942年她同菲利普·罗克合作,在伽利玛出版社出版《法兰西帝国》.在书业俱乐部工作,《塔纳朗一家》遭到伽里玛出版社的拒绝;她第一个孩子夭亡;她的小哥哥在中国抗日战争期间去世;同迪奥尼斯·马斯科洛相识。

创作经历

1943年她参加莫尔朗(即弗朗索瓦·密特朗)领导的抵抗运动的活动。同年她自己把自己的姓改成了父亲故乡的一条小河的名字——Duras(杜拉斯)。她用玛格丽特·杜拉斯的笔名发表《无耻之徒》[10]。1944年出版《自由人报》,刊登战俘和被放逐者的情况材料,发表《平静的生活》。

1944年R·昂泰尔姆被捕并被放逐到布亨瓦尔德,然后放逐到达豪(参见《痛苦》)。她加入法国共产党,任维斯孔蒂街党支部书记,成立寻人处,出版了《自由人报》。[11]

1944年R·昂泰尔姆被捕并被放逐到布亨瓦尔德,然后放逐到达豪(参见《痛苦》)。她加入法国共产党,任维斯孔蒂街党支部书记,成立寻人处,出版了《自由人报》。[11]

1945年R·昂泰尔姆回来。同R·昂泰尔姆一起成立万国出版社。1946年她夏天在意大利。同R·昂泰尔姆离婚。[12]

1947年,她的儿子让·马斯科洛出生。[12]

1950年,发表小说《太平洋大堤》,该作反映了童年时代的贫困生活。《直布罗陀海峡的水手》(1952)充满了镜头般的画面和口语式的对话。当法国掀起新浪潮后,法国文坛也随而产生了新小说运动。她也因在1958年出版的小说《麾狄拉特干达毕业》而被誉为新小说代表作家之一。

1955年,被开除出法国共产党党籍。她从1955年起反对继续进行阿尔及利亚战争,后又反对戴高乐政权。为各种周刊和杂志撰稿。[12]

1957年,同D·马斯科洛分居。[12]

1959年名导演阿仑·雷乃请她为他的第一部剧情长片《广岛之恋》(1959)撰写电影剧本。这部作品在法国大受欢迎,创下很高的票房纪录,而她的名字也传遍世界。

1960年,当选为美第奇奖评委,但于几年后辞职。[12]1961年她为亨利·科尔皮的影片写《长别离》,这个电影剧本是同1963年美第奇文学奖获得者热拉尔·雅尔洛合作的结果。

1968年,她参加五月风暴。在《绿眼睛》中可读到关于大学生和作家行动委员会诞生的政论文,该文被委员会否定,委员会也在不久后解散。[12]

1974年,创作《印度之歌》,该作品于1975年在戛纳电影节期间获法国艺术片影院及实验电影院协会奖。

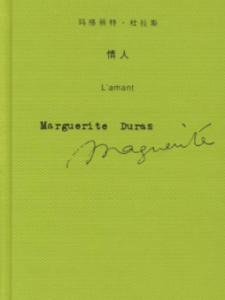

1990年左右1976年,《整天在树木之中》获让·科克托奖。1982年,在纳伊的美国医院进行戒毒治疗。1984年发表小说《情人》,该作获龚古尔奖,[12]并于1986年获里茨一巴黎一海明威奖,被译成40多种文字。

1990年左右1976年,《整天在树木之中》获让·科克托奖。1982年,在纳伊的美国医院进行戒毒治疗。1984年发表小说《情人》,该作获龚古尔奖,[12]并于1986年获里茨一巴黎一海明威奖,被译成40多种文字。

1985年发表《痛苦》。书中记录了她在‘二战’期间的个人经历以及对战争问题的思考和她如何等待被关在纳粹集中营的丈夫的归来。[13]

1985年,发表《痛苦》,7月17日在《解放报》上发表一篇文章,玛格丽特·杜拉斯在"魏尔曼案件"中所持的立场引起一部分读者的敌对情绪和好几位女权主义者的论战。[12]

1988年—1989年昏迷住院。1991年发表《中国北方的情人》。[12]1996年3月3日(星期天),玛格丽特·杜拉斯逝世,享年81岁,葬于蒙帕纳斯公墓。[14]

家庭生活

16岁那年,杜拉斯遇见了一个中国男人李云泰,他成为她的第一个也是终身难忘的情人。1939年,与她结婚的罗贝尔·昂泰尔姆(1917年1月5日-1990年10月26日)是她前一个情人的好朋友,也是她一生信赖的弟弟和朋友。1942年,她认识了迪奥尼·马斯科洛(1916年-1990年8月20日),觉得他是“美男子,非常美的美男子”。最后两个人都爱上了对方。半年后,玛格丽特引见迪奥尼认识了昂泰尔姆。接下去的10年之内,这两个男人先后离开了她。直到她70岁时,她认识了不到27岁的大学生杨·安德烈亚,他成为了她的最后一个情人,一直陪她走完了82岁人生。[15]

主要作品

电影作品

| 中文名 | 杜拉斯担任职务 | 上映年 |

|---|---|---|

| 如歌的行板 | 编剧 | 1960[16] |

| 女贼 | 编剧 | 1966[17] |

| 音乐 | 导演、编剧 | 1967[18] |

| 毁灭吧,她说 | 导演、编剧 | 1969[19] |

| 娜妲莉·葛兰吉 | 导演、编剧 | 1972[20] |

| 恒河女人 | 导演、编剧 | 1974[21] |

| 印度之歌 | 导演、编剧、演员 | 1975[22] |

| 树林里的两天 | 导演、编剧 | 1976[23] |

| 她的威尼斯名字在荒凉的加尔各答 | 导演、编剧 | 1976[24] |

| 巴克斯特,维拉巴克斯特 | 导演、编剧、演员 | 1977[25] |

| 卡车 | 导演、编剧、演员 | 1977[26] |

| Cesarée | 导演、编剧、演员 | 1978[27] |

| 否决之手 | 导演、编剧、演员 | 1978[28] |

| 温哥华奥蕾里娅·斯坦纳 | 导演、编剧、演员 | 1979[29] |

| 黑夜号轮船 | 导演、编剧、演员 | 1979[30] |

| 墨尔本奥蕾里娅·斯坦纳 | 导演、编剧 | 1979[31] |

| 阿伽达或无限阅读 | 导演、编剧 | 1981[32] |

| 大西洋的男人 | 导演、编剧 | 1981[33] |

| 罗马对话 | 导演、编剧 | 1982[34] |

| Enfants, Les | 导演、编剧 | 1984[35] |

| 写作 | 编剧、演员 | 1993[36] |

| 杜拉斯谈杜拉斯 | 编剧、演员 | 1993[37] |

文学作品

| 中文名 | 杜拉斯担任职务 | 上映年 |

|---|---|---|

| 如歌的行板 | 编剧 | 1960[16] |

| 女贼 | 编剧 | 1966[17] |

| 音乐 | 导演、编剧 | 1967[18] |

| 毁灭吧,她说 | 导演、编剧 | 1969[19] |

| 娜妲莉·葛兰吉 | 导演、编剧 | 1972[20] |

| 恒河女人 | 导演、编剧 | 1974[21] |

| 印度之歌 | 导演、编剧、演员 | 1975[22] |

| 树林里的两天 | 导演、编剧 | 1976[23] |

| 她的威尼斯名字在荒凉的加尔各答 | 导演、编剧 | 1976[24] |

| 巴克斯特,维拉巴克斯特 | 导演、编剧、演员 | 1977[25] |

| 卡车 | 导演、编剧、演员 | 1977[26] |

| Cesarée | 导演、编剧、演员 | 1978[27] |

| 否决之手 | 导演、编剧、演员 | 1978[28] |

| 温哥华奥蕾里娅·斯坦纳 | 导演、编剧、演员 | 1979[29] |

| 黑夜号轮船 | 导演、编剧、演员 | 1979[30] |

| 墨尔本奥蕾里娅·斯坦纳 | 导演、编剧 | 1979[31] |

| 阿伽达或无限阅读 | 导演、编剧 | 1981[32] |

| 大西洋的男人 | 导演、编剧 | 1981[33] |

| 罗马对话 | 导演、编剧 | 1982[34] |

| Enfants, Les | 导演、编剧 | 1984[35] |

| 写作 | 编剧、演员 | 1993[36] |

| 杜拉斯谈杜拉斯 | 编剧、演员 | 1993[37] |

荣誉记录

| 中文名 | 体裁 | 出版年 |

|---|---|---|

| 《厚颜无耻的人》 | 小说 | 1943年 |

| 《平静的生活》 | 小说 | 1944年 |

| 《抵挡太平洋的堤坝》 | 小说 | 1950年 |

| 《直布罗陀水手》 | 小说 | 1952年 |

| 《塔吉尼亚的小马》 | 小说 | 1953年 |

| 《树上的岁月》 | 小说 | 1954年 |

| 《街心花园》 | 小说 | 1955年 |

| 《琴声如诉》 | 小说 | 1958年 |

| 《塞纳一瓦兹的高架桥》 | 剧本 | 1960年 |

| 《夏日夜晚十点半》 | 小说 | 1960年 |

| 《广岛之恋》 | 电影剧本 | 1960年 |

| 《长别离》 | 电影剧本 | 1961年 |

| 《安德马斯先生的午后》 | 小说 | 1962年 |

| 《劳儿的劫持》 | 小说 | 1964年 |

| 《剧本集》 | 1965年 | |

| 《副领事》 | 小说 | 1965年 |

| 《音乐》 | 电影剧本 | 1966年 |

| 《英国情人》 | 小说 | 1967年 |

| 《剧本集》(二) | 1968年 | |

| 《毁灭吧,她说》 | 小说 | 1969年 |

| 《郇可邦·萨芭娜和大卫》 | 小说 | 1970年 |

| 《爱》 | 小说 | 1971年 |

| 《黄色太阳》 | 电影剧本 | 1971年 |

| 《印度之歌》 | 剧本 | 1973年 |

| 《恒河女子》 | 电影剧本 | 1973年 |

| 《娜塔莉·格朗热》 | 电影剧本 | 1973年 |

| 《能说会道的女人》 | 访谈录 | 1974年 |

| 《印度之歌》 | 电影剧本 | 1975年 |

| 《马克斯特,薇拉·巴克斯特》 | 电影剧本 | 1976年 |

| 《在荒芜的加尔各答她名叫威尼斯》 | 电影剧本 | 1976年 |

| 《树上的岁月》 | 电影剧本 | 1976年 |

| 《卡车》 | 电影剧本 | 1977年 |

| 《玛格丽特·杜拉斯的领地》 | 散文 | 1977年 |

| 《伊甸影院》 | 小说 | 1977年 |

| 《黑夜号轮船》 | 电影剧本 | 1978年 |

| 《塞萨莱》 | 电影剧本 | 1979年 |

| 《否决之手》 | 电影剧本 | 1979年 |

| 《奥莱莉娅·斯泰纳》,又称《墨尔本的奥莱莉娅》 | 电影剧本 | 1979年 |

| 《奥莱莉娅·斯泰纳》,又称《温哥华的奥莱莉娅》 | 电影剧本 | 1979年 |

| 《薇拉·巴克斯特或大西洋海滨》 | 电影剧本 | 1980年 |

| 《坐在走廊里的男人》 | 小说 | 1980年 |

| 《八〇年夏》 | 小说 | 1980年 |

| 《蓝眼睛,黑头发》 | 小说 | 1980年 |

| 《阿加莎》 | 小说 | 1981年 |

| 《外面的世界》 | 散文 | 1981年 |

| 《女孩和男童》 | 小说 | 1981年 |

| 《罗马对话》 | 电影剧本 | 1982年 |

| 《大西洋男人》 | 小说 | 1982年 |

| 《萨瓦纳湾》 | 小说 | 1982年 |

| 《绝症》 | 小说 | 1982年 |

| 《剧本集》(三) | 小说 | 1984年 |

| 《情人》 | 小说 | 1984年 |

| 《痛苦》 | 小说 | 1985年 |

| 《第二场音乐》 | 小说 | 1985年 |

| 《契诃夫的海鸥》 | 小说 | 1985年 |

| 《孩子们》 | 电影剧本 | 1985年 |

| 《诺曼底海滨的妓女》 | 小说 | 1986年 |

| 《物质生活》 | 散文 | 1987年 |

| 《艾米莉·L》 | 小说 | 1987年 |

| 《夏雨》 | 小说 | 1990年 |

| 《中国北方的情人》 | 小说 | 1991年 |

| 《雅恩一安德烈亚·斯泰纳》 | 小说 | 1992年 |

| 《写作》 | 散文 | 1993年 |

| 《全在这里了》 | 散文 | 1995年 |

参考资料

创作特点

| 中文名 | 体裁 | 出版年 |

|---|---|---|

| 《厚颜无耻的人》 | 小说 | 1943年 |

| 《平静的生活》 | 小说 | 1944年 |

| 《抵挡太平洋的堤坝》 | 小说 | 1950年 |

| 《直布罗陀水手》 | 小说 | 1952年 |

| 《塔吉尼亚的小马》 | 小说 | 1953年 |

| 《树上的岁月》 | 小说 | 1954年 |

| 《街心花园》 | 小说 | 1955年 |

| 《琴声如诉》 | 小说 | 1958年 |

| 《塞纳一瓦兹的高架桥》 | 剧本 | 1960年 |

| 《夏日夜晚十点半》 | 小说 | 1960年 |

| 《广岛之恋》 | 电影剧本 | 1960年 |

| 《长别离》 | 电影剧本 | 1961年 |

| 《安德马斯先生的午后》 | 小说 | 1962年 |

| 《劳儿的劫持》 | 小说 | 1964年 |

| 《剧本集》 | 1965年 | |

| 《副领事》 | 小说 | 1965年 |

| 《音乐》 | 电影剧本 | 1966年 |

| 《英国情人》 | 小说 | 1967年 |

| 《剧本集》(二) | 1968年 | |

| 《毁灭吧,她说》 | 小说 | 1969年 |

| 《郇可邦·萨芭娜和大卫》 | 小说 | 1970年 |

| 《爱》 | 小说 | 1971年 |

| 《黄色太阳》 | 电影剧本 | 1971年 |

| 《印度之歌》 | 剧本 | 1973年 |

| 《恒河女子》 | 电影剧本 | 1973年 |

| 《娜塔莉·格朗热》 | 电影剧本 | 1973年 |

| 《能说会道的女人》 | 访谈录 | 1974年 |

| 《印度之歌》 | 电影剧本 | 1975年 |

| 《马克斯特,薇拉·巴克斯特》 | 电影剧本 | 1976年 |

| 《在荒芜的加尔各答她名叫威尼斯》 | 电影剧本 | 1976年 |

| 《树上的岁月》 | 电影剧本 | 1976年 |

| 《卡车》 | 电影剧本 | 1977年 |

| 《玛格丽特·杜拉斯的领地》 | 散文 | 1977年 |

| 《伊甸影院》 | 小说 | 1977年 |

| 《黑夜号轮船》 | 电影剧本 | 1978年 |

| 《塞萨莱》 | 电影剧本 | 1979年 |

| 《否决之手》 | 电影剧本 | 1979年 |

| 《奥莱莉娅·斯泰纳》,又称《墨尔本的奥莱莉娅》 | 电影剧本 | 1979年 |

| 《奥莱莉娅·斯泰纳》,又称《温哥华的奥莱莉娅》 | 电影剧本 | 1979年 |

| 《薇拉·巴克斯特或大西洋海滨》 | 电影剧本 | 1980年 |

| 《坐在走廊里的男人》 | 小说 | 1980年 |

| 《八〇年夏》 | 小说 | 1980年 |

| 《蓝眼睛,黑头发》 | 小说 | 1980年 |

| 《阿加莎》 | 小说 | 1981年 |

| 《外面的世界》 | 散文 | 1981年 |

| 《女孩和男童》 | 小说 | 1981年 |

| 《罗马对话》 | 电影剧本 | 1982年 |

| 《大西洋男人》 | 小说 | 1982年 |

| 《萨瓦纳湾》 | 小说 | 1982年 |

| 《绝症》 | 小说 | 1982年 |

| 《剧本集》(三) | 小说 | 1984年 |

| 《情人》 | 小说 | 1984年 |

| 《痛苦》 | 小说 | 1985年 |

| 《第二场音乐》 | 小说 | 1985年 |

| 《契诃夫的海鸥》 | 小说 | 1985年 |

| 《孩子们》 | 电影剧本 | 1985年 |

| 《诺曼底海滨的妓女》 | 小说 | 1986年 |

| 《物质生活》 | 散文 | 1987年 |

| 《艾米莉·L》 | 小说 | 1987年 |

| 《夏雨》 | 小说 | 1990年 |

| 《中国北方的情人》 | 小说 | 1991年 |

| 《雅恩一安德烈亚·斯泰纳》 | 小说 | 1992年 |

| 《写作》 | 散文 | 1993年 |

| 《全在这里了》 | 散文 | 1995年 |

作品主题

| 文学类 |

|

| 奥斯卡金像奖 |

|

| 戛纳国际电影节 |

|

| 柏林国际电影节 |

|

参考资料[12][40]

艺术特色

| 文学类 |

|

| 奥斯卡金像奖 |

|

| 戛纳国际电影节 |

|

| 柏林国际电影节 |

|

人物评价

词条图册

玛格丽特·杜拉斯(3)爱情

玛格丽特·杜拉斯(3)爱情

有人说,杜拉斯的作品表现了淫妇荡女的世界,其实并不尽然。在通常谓况下,杜拉斯所写的人物都是一些生活在社会边缘的、几乎没有正当职业的游手好闲之人。

对绝对爱情的追求,是杜拉斯文学作品中的最主要的主题,而且其他许多主题在某种程度上都是为之服务的。尽管杜拉斯曾经宣称,她已经一点不喜欢谈论爱情了,爱情已不再使她感兴趣了。但我们发现,为爱所困的杜拉斯自始至终都没有放弃对绝对爱情的寻求。在她后期的文学创作中,尤其是在《情人》里,绝对爱情似乎完全被性爱、肉欲所取代。杜拉斯的爱情观是独特的,在她的精神世界里、爱情能够照亮人的精神和感官,能够通过“我”对他者的开放,能够最大限度地张扬自我。杜拉斯心里明白爱情是不会主动送上门的、必须自己去寻求,尤其是绝对爱情有时只有“第一次”。

性爱

杜拉斯选择了对欲望本原的回归,试图通过性爱的宣泄,剥离出爱的原欲,将爱情最原始的快乐交还给人类。在杜拉斯看来,也许这种没有了道德束缚的近乎纯洁的欲望,才是爱最核心助本质。杜拉斯对身体言说的坦率不仅体现在男女性爱,还涉足了其他更为严格的禁忌,在内容上呈现出极为先锋的姿态。如对同性的欲望。

尽管杜拉斯对欲望的追寻最终走向了虚无,但她的深刻之处,在于人格从紧紧束缚欲望的道德中解放出来,交还给绝望却永恒的欲望本身,使人退却、惊惧的犯罪感被纯洁而自然地打碎,人得以回归原本属于自己的欢乐,无拘无束地继续生命的探求。真正的痛苦不是欲望,而是人类把恶赋予了欲望。在作家中,描写欲望的并不少;金钱、情欲,但大都陷于疏常,缺乏杜拉斯对人性的深层探索,她写出的是纯洁无辜的欲望,它充满了生命的力量和美。确实,人首先是具有肉身实在的人,而生命的存在首先且一直是肉身的存在。控制生命之放,只会让生命枯萎,灭绝肉身的欲望便意味着生命的消亡。因而,杜拉斯的小说中同时透射着厚颜无耻与纯洁无理的光耀,回避着思维中惯有的理解,却在它所贯通的深度达到了广泛的接纳。

女权

玛格丽特·杜拉斯(3)杜拉斯本人虽然在谈话中否认自己是女权运动的领袖,但她确实参加过争取女性权利的各种活动。“我写作不是为了写女人,我写女人是为了写我自己,写那个穿越了多少个世纪中的我自己”。从她的表述中可以看出她不是一个典型的完全的女权主义作家,但是她确实在书中写了众多跟她一样的女人,她“总是作为女人来面对一切,来看待无论什么问题”。她的作品中渗透着强烈的女性意识是吸引大量女性批评目光的主要原因。

玛格丽特·杜拉斯(3)杜拉斯本人虽然在谈话中否认自己是女权运动的领袖,但她确实参加过争取女性权利的各种活动。“我写作不是为了写女人,我写女人是为了写我自己,写那个穿越了多少个世纪中的我自己”。从她的表述中可以看出她不是一个典型的完全的女权主义作家,但是她确实在书中写了众多跟她一样的女人,她“总是作为女人来面对一切,来看待无论什么问题”。她的作品中渗透着强烈的女性意识是吸引大量女性批评目光的主要原因。

孤独

当人感受到孤独时,第一个反应便是远避,不假思索的逃避,因为人是群体性的动物。杜拉斯不回避人面对孤独时的恐慌,她抓住了人面对孤独时那种急欲逃脱的心理,对孤独的回避方式进行了夸张的展现。她小说中的主人公在面对无法克服的孤独时常常表现得异常的极端,这种极端的方式有遗忘、嗜睡等等,饱受孤独折磨的人经常表现出魂不守舍的样子,如行尸走肉,更甚者就是完全的癫疯。

杜拉斯的作品无一例外的使人感到压抑,情节的扑朔迷离,结构的支离破碎,语言的晦涩难懂,使得她的作品蒙上了阴森恐怖的面纱,然而杜拉斯的黑色小说却带给人积极向上的情感体验。杜拉斯的小说认可了人类不可逃避孤独的宿命,她认为孤独是个具有吸引力的老东西,积极乐观的面对它。使得被动的感受转换成为积权主动的生命体验。杜拉斯让一群身处孤独中的人们在精神上颠覆了孤独,使得那被认为是压抑的孤独感受转变成主动感知生命的内驱力。人在孤独中变得赋有生命力和战斗力,孤独像兴奋剂,刺激人们努力去寻求和接近生命的本质。

责任

殖民,战争,种族歧视等一系列社会问题一直是杜拉斯关注的焦点。杜拉斯虽然很早就退出了法国共产党,但是她从来不忘站在无产阶级的立场上,向世界上所有不公正的现象发出正义的谴责。

-

尼克拉斯·曾斯特罗姆

2025-09-20 22:01:12 查看详情 -

玛丽·玛格丽特·杜鲁门·丹尼尔

2025-09-20 22:01:12 查看详情 -

美国拉斯维加斯国际汽车零配件博览

2025-09-20 22:01:12 查看详情 -

克拉斯960奔驰v8发动机号在哪里

2025-09-20 22:01:12 查看详情

求购

求购