- 颍阳

颍阳

登封市乡镇名

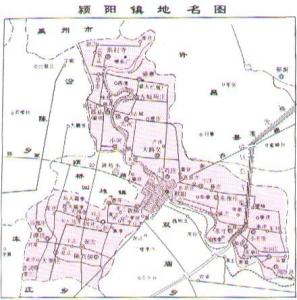

颍阳镇东邻登封市君召乡,西依伊川县江左乡,南接汝州市下店乡,北毗偃师市大口乡,登封铁路、豫03公路和少(林寺)洛(阳)高速公路横穿东西,颍(阳)汝(州)公路纵贯南北,地处四市(县)通衢的交通要道。颍阳历史悠久,人杰地灵,夏代为古纶国,自古为郡县重镇。名胜古迹繁多,有仰韶文化时期的颍阳遗址和龙山文化时期的郭寨遗址、刘相遗址,现有市(县)级重点文物保护单位16处。

本区概况

颍阳风景(4)颍阳气候宜人,土地肥沃,拥有7座小型一类、二类水库,37座电灌站和500余眼机电井,农业生产条件较好,以“三种三养”(种烟叶、杂粮、大棚蔬菜,养猪、养牛、养羊)为主的农业产业化经营有了一定的发展。全镇年种植优质烟叶15000亩,为郑州市优质烟开发基地、烟叶生产第一镇;种植谷子、黄豆、绿豆等优质杂粮6000亩,发展2家杂粮加工厂,并在全市首家申请注册了“紫云山”杂粮和“嵩山”芥片品牌,已成为郑(州)洛(阳)地区的农副产品名牌产品;蔬菜大棚已发展至50座,呈旺盛发展势头;养殖业发展迅速,现有龙头企业7家,各类规模专业养殖户400余户,已成为继烟叶之后的又一富民主导产业。 颍阳矿产资源丰富,煤炭探明储量在1.7亿吨以上,硅石藏量达1.5亿吨,石灰石储量达5000万吨,铝钒土壤量在10万吨以上,还有大理石、水晶石、钾长石等,均有较高的开采价值。全镇现有大型煤矿19家,年原煤产量可达100万吨以上,拥有石英砂、宝石加工、磨料厂等其他类型企业25家。

颍阳风景(4)颍阳气候宜人,土地肥沃,拥有7座小型一类、二类水库,37座电灌站和500余眼机电井,农业生产条件较好,以“三种三养”(种烟叶、杂粮、大棚蔬菜,养猪、养牛、养羊)为主的农业产业化经营有了一定的发展。全镇年种植优质烟叶15000亩,为郑州市优质烟开发基地、烟叶生产第一镇;种植谷子、黄豆、绿豆等优质杂粮6000亩,发展2家杂粮加工厂,并在全市首家申请注册了“紫云山”杂粮和“嵩山”芥片品牌,已成为郑(州)洛(阳)地区的农副产品名牌产品;蔬菜大棚已发展至50座,呈旺盛发展势头;养殖业发展迅速,现有龙头企业7家,各类规模专业养殖户400余户,已成为继烟叶之后的又一富民主导产业。 颍阳矿产资源丰富,煤炭探明储量在1.7亿吨以上,硅石藏量达1.5亿吨,石灰石储量达5000万吨,铝钒土壤量在10万吨以上,还有大理石、水晶石、钾长石等,均有较高的开采价值。全镇现有大型煤矿19家,年原煤产量可达100万吨以上,拥有石英砂、宝石加工、磨料厂等其他类型企业25家。

颍阳镇区为郑(州)洛(阳)连接地带重要的农村人流、物流中心,城镇建设初具规模,现有综合商场2座,各类工商户350余家,每月有6个物资交流大会,辐射周边三市一县10余个乡镇,日均人流量达4万人,市场交易额在100万元以上。强劲的市场发展势头,带动了第三产业的快速发展。同时,全镇人文和自然旅游资源丰富,紫云山景区在上世纪80年代已被上级旅游部门命名为登封五大景点之一(其他4处为中岳庙、少林寺、观星台、萁山),现有景点20余处,日均接待各地游客5000余人,景区开发如火如荼,已融入登封市大的旅游格局之中。

行政区划

颍阳辖25个行政村分别是:

| 东区 | 西区 | 北区 | 南区 | 中区 |

| 夏庄 | 范寨 | 宋窑 | 刘寨 | 颍西 |

| 裴塘 | 张庄 | 于窑 | 陈沟 | 颍北 |

| 庄王 | 刘相 | 李庄 | 郭寨 | 颍东 |

| 庞爻 | 刘村 | 杨岭 | 安寨 | 郝寨 |

| 竹园 | 李洼 | 蒋庄 | 王堂 | 北寨 |

历史沿革

| 东区 | 西区 | 北区 | 南区 | 中区 |

| 夏庄 | 范寨 | 宋窑 | 刘寨 | 颍西 |

| 裴塘 | 张庄 | 于窑 | 陈沟 | 颍北 |

| 庄王 | 刘相 | 李庄 | 郭寨 | 颍东 |

| 庞爻 | 刘村 | 杨岭 | 安寨 | 郝寨 |

| 竹园 | 李洼 | 蒋庄 | 王堂 | 北寨 |

名人名事

颍阳约在公元前21世纪夏朝初,称“纶国”,少康中兴名,“纶邑”。周朝,为颍邑。春秋时代(公元前770-476年)谓纶氏,属郑国。战国时代(公元前 475-221年)属魏国。秦朝(公元前221—207年)划归颍阳县辖(县址在今东金店一带)。西汉初年,属颍川郡辖。东汉(公元25-220年间)汉章帝建初四年(公元79年),设纶氏县(县址在今颍阳镇)。三国(公元 220-280年)属魏。晋朝(即东西晋,公元265-420年)废颍阳县,并入缑氏县(今偃师县的缑氏乡)。十六国时(公元304-439年)归前后赵、前后燕及前后秦(皆属河南郡辖)。后魏(北魏公元 466年)献文帝天宝二年,改纶氏县为颍阳县;公元489年,分出颍阳县西部一部分另设烟阳县(今西白沙)。北周(公元559年)把颍阳县全部并入烟阳县。

颍阳乡村

隋朝文帝开皇六年(公元586年)把烟阳县改为武林县;十八年(公元598年)又把武林县改为纶氏县;汤帝大业元年(公元605年)把纶氏县又改成嵩阳县,隶属河南郡。唐朝容宗时(公元586年)把烟阳县改为武林县;玄宗开元十五年(公元727年)改武林县又为颍阳县。宋朝仁宗庆历二年(公元1025年),把颍阳县改为镇;4年,复制又为颍阳县、神宗“熙宁”三年,(公元701看)废去颍阳县,并入登封县;哲宗元佑二年(公元1088年)又复制颍阳县,同时把颍阳、登封二县划归河南府洛阳郡辖。元朝改中京为河南路,颍阳隶属河南路。清朝初期,登封县设八镇,颍阳为八镇之一;末期县设十里,颍阳是余柳里。

民国初至十八年(1911年一1929年),仍为里;十九至二十四年(1930年一1935年)颍阳设总团。四乡各主要村庄,如庄王、蒋庄、李洼、刘寨等设有分团,其余各村均设乡约、里长。后来,全县改设8个区,属第8区管辖。民国二十五年(1936年)全县由八个区合并为3个区,颍阳属第3区辖并设联保处。民国三十一年(1942年)改区为乡,颍阳是云峰乡。民国三十三年(1944年) 5月沦陷,日伪区政府设于夏庄;同年8月,八路军设区(当时区址没固定);三十四年(1945年)春,八路军区址设于北寨。8月,日本投降,国民党恢复云峰乡。

1948年解放,成立区政府(第3区),区部设在夏庄村。1949年后半年区部迁往君召,颍阳为镇。1950年成乡(包括蒋庄、颍阳、夏庄、郭寨、冯堂等都为乡)。1954年前半年成立119个互助组,后半年成立36个初级农业生产合作社。1955年成中心乡,后半年转成高级农业生产合作社。1956年,合大社,成农庄,下辖11个高级农业生产合作社。1958年,并入君召成立人民公社,颍阳成为管理区,下设中队。(其中庄王、裴塘、夏庄、刘村、庞爻划归胥店公社)。1968年后半年,颍阳成立人民公社,下设18个大队。1968年9月以后,建立革命委员,下辖18个大队革命委员会。1981年5月,颍阳改名人民公社管理委员会,下设21个大队管理委员会,191个生产队。1983年12月,颍阳改成乡人民政府,下辖22个村民委员会,203个村民小组。1993年9月颍阳乡撤乡建镇。下辖25个村民委员会,206个村民小组。

颍阳风景

风景名胜

1.元丹丘嵩山修道地,在嵩山西部余脉紫云山中,李白是这里的常客。李白在《题元丹丘颍阳山居》序里,说出了元丹丘嵩山颍阳山居的位置:“丹丘家于颍阳,新卜别业,其地北倚马岭,连峰嵩丘,南瞻鹿台,极目汝海,云岩映郁,有佳致焉。白从之游,故有此作。”诗中写道:“故人栖东山,自爱丘壑美。青春卧空林,白日犹不起。松风清襟袖,石潭洗心耳。羡君无纷喧,高枕碧霞里。”对元丹丘的修道生活佩服得五体投地。他在《题嵩山逸人元丹丘山居并序》:“白久在庐、霍,元公近游嵩山,故交深情,出处无间。岩信频及许为主人,欣然适会本意,当冀长往不返,欲便举家就之,兼书共游,因有此赠。”诗云:“家本紫云山,道风未曾落。沉情丹丘志,冲赏归寂寞。揭来游闽荒,扪涉穷禹凿。夤缘返潮海,偃蹇陟庐霍。凭雷蹑天窗,弄影憩霞阁。且欣登眺美,颇惬隐沧诺。三山旷幽期,四岳聊所托。故人契嵩颍,高义秉丹青。灭迹遗纷嚣,终言本峰壑。自矜林湍好,不羡朝市乐。偶与真意并,顿觉世情薄。尔能折芳桂,吾亦采兰若。拙妻好乘鸾,娇女爱飞鹤。提携访神仙,从此炼金药。”

颍阳人物(5)在嵩山学道的三年多时间里,他得到了元丹丘无微不至的关怀。元丹丘不仅将自己的心得成就倾囊相授,还无私地将道教高级秘诀传给了李白。李白后来去跟元丹丘的师父胡紫阳学道时,专门写出了《颍阳别元丹丘之淮阳》一诗,表达了他们之间的深厚感情:“吾爱元夫子,异姓为天伦。本无轩辕契,素以烟霞亲。长恨迫世网,铭意俱未伸。松柏虽寒枯,羞逐桃李春。悠悠世朝间,玉颜日缁磷。所失重山岳,所得轻埃尘。精魄渐秽芜,衰老相凭因。我有锦囊诀,可以持君身。当餐黄金药,去为紫阳宾。万事难并立,百年犹崇晨。别尔东南去,悠悠多悲辛。前志庶不易,远途期所遵。已矣归去来,白云飞去津。”

颍阳人物(5)在嵩山学道的三年多时间里,他得到了元丹丘无微不至的关怀。元丹丘不仅将自己的心得成就倾囊相授,还无私地将道教高级秘诀传给了李白。李白后来去跟元丹丘的师父胡紫阳学道时,专门写出了《颍阳别元丹丘之淮阳》一诗,表达了他们之间的深厚感情:“吾爱元夫子,异姓为天伦。本无轩辕契,素以烟霞亲。长恨迫世网,铭意俱未伸。松柏虽寒枯,羞逐桃李春。悠悠世朝间,玉颜日缁磷。所失重山岳,所得轻埃尘。精魄渐秽芜,衰老相凭因。我有锦囊诀,可以持君身。当餐黄金药,去为紫阳宾。万事难并立,百年犹崇晨。别尔东南去,悠悠多悲辛。前志庶不易,远途期所遵。已矣归去来,白云飞去津。”

2.岑参(715~770),盛唐时期著名诗人。岑参与高适并称“高岑”,同为盛唐边塞派诗人的杰出代表。早期诗歌多为写景、述怀及赠答之作,多有佳篇,其山水诗的成就仅次于王维。如《寻少室张山人》《缑山西峰草堂作》等,清丽俊逸、酷似小谢风韵。后几度出塞,多年的戎马生活,塞外奇险的自然风光,使他的诗风发生了重大变化。他善于用多变的笔触,新奇的想象,磅礴的气势,表现塞外山川景物和战争场面,光怪陆离,给人以惊险、奇伟的感觉,形成“语奇体峻、意亦造奇”(殷璠《河岳英灵集》)的独特艺术风格。如《走马川行》和《轮台歌》,用歌行体描绘壮丽多姿的边塞风光,表达慷慨报国的英雄气概和不畏艰难的乐观精神,气势豪迈,情辞慷慨,语言变化自如,为唐诗的繁荣发展作出了贡献。岑参以七言诗见长,五言诗中也不乏佳作,一生中留下了350多首诗作。有《岑嘉州集》传世。

关于岑参的籍贯,由于两《唐书》无传,历代典籍对其籍贯及生平记载亦甚疏略,只有元人辛文房在《唐才子传》中称其为“南阳人”。从20世纪30年代起,闻一多等对岑参的研究有所深入,称岑氏祖籍南阳棘阳(今南阳新野),梁时徙江陵(今湖北江陵),但学术界仍多争议,只有岑参十五岁以后移居颍阳(今郑州登封)证据确凿能够定论。岑参诗文中自称“颍阳归客”,自陈:“十五隐于嵩阳”(感旧赋序),“草堂近少室,夜静闻风松”(自潘陵尖还少室居止秋夕凭眺),“结庐对中岳,青翠常在门”(缑山西峰草堂作),与“巩县南”的李处士“且喜闾井近,灌田同一泉”(寻巩县南李处士别业);作品也多有对汝颍、嵩阳、少室、五渡、巩县、汜水、成皋的歌咏,至少可以说,郑州是岑参的第二故乡。

3.李白,唐代大诗人,后人称“诗仙”。开元二十三年,颍阳石门幽居访丹丘,与岑勋登紫云、眺黄河,写下千古名篇《将进酒》。

4.刘秀,汉光武帝创业时与王莽大战,一日夜晚路过颍阳,留宿南山沟洞里,地名“龙须沟”。

5.祭遵,东汉著名将领,颍川颍阳人。“克己奉公”,典出于此。2005年被评为登封十大历史名人之一。

6.祭彤,祭遵之从弟,以至孝见称,功绩卓著,屡立殊勋,一代良将名臣,万古传颂。

7.王霸,东汉著名将领,颍川颍阳人,跟随光武帝,功高封王侯。武帝赞之“路遥知马力,疾风知劲草”。

8.李膺,汉朝名士,“八俊之首”,免官授徒在颍阳(纶氏),威望声名时人重,赞誉谓之“登龙门”。

9.关云长,东汉末年.,关羽寻兄过紫云,饮马歇息在颍阳,喂马瓦槽现尚在, “瓦槽街”街名古传今。

10.韩褒,北朝著名大臣,颍川颍阳人,历三朝为官做事,以忠厚闻名于世。

11.李颀,唐天宝年间,著名边塞诗人,登封颍阳人,嵩山文坛的先驱和代表人物,2005年入选登封十大历史名人之一。

12.李泌,唐代四朝宰相,祖上六代为官,功高受封 “邺县侯”,隐居颍阳邺侯巷(今山门口内)

13.李中敏,唐朝元和末年进士,颍阳人,性格刚直,敢于谏言,文采飞扬,气节高尚,官拜侍御史,杜牧有诗赞。

14.刑和璞,唐代著名道士,救人复生算心术,著写颍阳书三篇,纠正《大衍历》之误。欧阳文忠写诗赞,“颍阳真人此算心”。

15.刘禹锡,中唐时期杰出的政治家、哲学家、文学家,“诗豪”之称贯古今,两次路过玄都观,诵诗两篇。

16.欧阳修,唐宋八大家之一。公元一零三二年,来颍阳,游紫云,慧眼独识,“神清之洞”。诗留玄都观, “文忠遗迹”存。

17.王沂,元国史院编修官,累官至礼部尚书。至正五年顺帝御赐的匾额“颍谷书院”,始创于宋,鼎盛于元,王沂亲撰“颍古书院碑记。

18.千万里,明朝万历年间,著名赴韩抗倭将领,韩国千氏鼻祖,籍贯登封颍阳。

19.少康,夏朝第六代国君,建国定都在颍阳(纶氏),六十一年云和月,完成了“少康中兴”的伟大业绩。

20.颍考叔,春秋时期郑国封人,掘地现泉,促成郑庄公与母亲在隧中相见,颍地修有考叔祠,中华纯孝美名传。

21.管仲,中岳西麓紫云山下颍上人(登封颍阳)。春秋齐桓公之贤相,伟大的思想家、改革家。

22.于荣阳,颍阳于窑人,中国十大孝贤。于荣阳带着瘫痪爸爸上学和自强不息、勤奋学习的的事迹,深受当地群众好评,引起社会各界关注。登封市有关领导带领市教育、团委、残联、颍阳镇政府等单位的负责人,登门看望和慰问小荣阳父子。登封市关工委与有关部门联合举办报告会,播放录像,介绍小荣阳的事迹,宣传他敬老、自强的情况。他的同学和社会上很多人都为小荣阳孝老敬长的崇高品德和自强自立的精神所感动,郑州市、登封市相继发出通知,号召大家向孝顺、懂事的好少年于荣阳学习。

23.王书青,颍阳王堂人,农民企业家。

文化传统

紫云山(5)1.安阳行宫,在安阳宫之下,为始祖母上天途中休息之所。它北倚怀王寨,东屏紫云峰,西障琉璃崖,中坐紫云山怀,山峦环拱,松柏参天,好像稳坐一把天然的罗圈坐椅,景观十分迷人。据当地人说这里三面山,有四道岭四道沟就是四阳四阴,暗合八卦,两面山上有五峰合五行。所以说安阳宫是五行套八卦。 行宫就坐落在这样一个地方。行宫六进庙宇:一进为聚宝池大殿,是当初女娲的儿女们沐浴之所;二进为青砖拱券窑三孔;三进为九龙宫,正殿三间系出前檐,硬山式黄硫璃瓦盖顶、雕梁画栋,金碧辉煌,殿中央祀九龙圣母像,殿的西端有神态形象各异的塑像18尊,殿的东西北三壁绘有彩色壁画:北为“八仙过海”图,东西两山墙上绘“二十四孝图”。大段外东侧有一石龙,嘴中一股清凉甘甜的泉水四季畅流不断,凡来游山者除必品尝外,总要带一壶回去说能治多种疾病,是神水。如今通过化验得知泉水中含有多种对人体有益的微量元素。龙泉旁边有一首游人所题写的石碑一幢铭刻《紫云山抒怀》诗一首:

紫云山(5)1.安阳行宫,在安阳宫之下,为始祖母上天途中休息之所。它北倚怀王寨,东屏紫云峰,西障琉璃崖,中坐紫云山怀,山峦环拱,松柏参天,好像稳坐一把天然的罗圈坐椅,景观十分迷人。据当地人说这里三面山,有四道岭四道沟就是四阳四阴,暗合八卦,两面山上有五峰合五行。所以说安阳宫是五行套八卦。 行宫就坐落在这样一个地方。行宫六进庙宇:一进为聚宝池大殿,是当初女娲的儿女们沐浴之所;二进为青砖拱券窑三孔;三进为九龙宫,正殿三间系出前檐,硬山式黄硫璃瓦盖顶、雕梁画栋,金碧辉煌,殿中央祀九龙圣母像,殿的西端有神态形象各异的塑像18尊,殿的东西北三壁绘有彩色壁画:北为“八仙过海”图,东西两山墙上绘“二十四孝图”。大段外东侧有一石龙,嘴中一股清凉甘甜的泉水四季畅流不断,凡来游山者除必品尝外,总要带一壶回去说能治多种疾病,是神水。如今通过化验得知泉水中含有多种对人体有益的微量元素。龙泉旁边有一首游人所题写的石碑一幢铭刻《紫云山抒怀》诗一首:

饮罢龙泉水,健步登云梯。

跨过南天门,步步向峻极。

北望黄河水,南见伏牛栖。

巍巍老龙背,紫云照日夕。

夜来山如梦,庙内铃声密。

滚滚成亲歌,日夜唱不息。

四进为正殿,一排九间,中殿三间出前檐,绿琉璃瓦盖顶,内把神态慈祥的始祖母塑像;东殿供千眼千手大广通神;四殿为三教堂,内祀孔子、老子和释迦牟尼塑像。五进为云城宫、八角楼、宝瓶宫等。六进,抬级而上百步许,有一建筑群称为聚仙台,依山就势建六层大殿。第一层是老君殿,供奉太上老君等。第二层供奉观音老母,第三层为玉皇楼,大殿供奉玉皇大帝;第四层为三皇老祖大殿,内祀天地人三皇,内祀始祖女娲,聚仙台现有黄细梅主持。安阳行宫始建于金代,后经多次整修,现有殿宇20余座80余间,碑刻20余通,建筑别具一格,殿内供奉神祗大都是始祖母像以及始祖母的转世群像。安阳宫、聚仙台、安阳行宫已成为紫云山境区内壮丽的人文景观。

2.滚磨成亲石。紫云山腰有两块重叠的巨石,被称为滚磨成亲石。据说开天劈地之时,世上只有始祖母—一女娲一个人,非常寂寞,于是她站在水边照着自己的模样用黄泥捏成一男一女两个小人。经太阳一晒,泥人立即有了灵性,获得了生命,成了真人,做为自己的儿女。为了人类的发展,老祖母开导兄妹二人结为夫妻,教他们掌握自己“造人”的方法,当他们在洗象池里沐浴嬉戏时,母亲趁机拿走了他们的登云鞋,以便让他们留在尘世上。

兄妹二人发现母亲撇下他们已上了天时,一边追,一边呼唤着母亲,直追到三山坡前,母亲在云头向他们表白了自己的心迹。兄妹万般无奈才商议各站一山头,滚动一磨石,若两块石头结合,二人就结为夫妻,说明这是天意,结果两块石头滚到了一起,并融为一体。从此兄妹二人结为夫妻,就这样人类才得以繁衍发展,生生不息。据说紫云山支锅石口上边的那两块重叠的摞摞石就是当年他们兄妹二人滚下的,人们叫它“滚磨成亲石”。

3.神清之洞。紫云山安阳宫西北侧,山腰处有一南北相对的山崖,叫薛老崖。上为薛老峰,北崖上有一天然石洞,俗称道土窑。洞内外尚存锅台遗迹,洞深4米,高3米,洞内有一石板,高尺余,宽长如床;洞口一股清泉汩汩长流。春、夏、秋季果树山花簇拥,百鸟戏蝶伴歌舞;冬天粉妆玉砌、烟雾升腾。洞口对面南崖上有古篆隶“神清之洞”四字,为天然石碣。宋欧阳修《戏石堂山隐者》诗云:

四字丹书万仞崖,神清之洞锁楼台。

云深路绝无人到,鸾鹤今应待我来。

古往今来,很多学者、游人来此探古究道赞赏“天然石碣,华夏一绝”。

4.紫云龙洞,俗称“老龙洞”,位于紫云山半山腰间,洞顶有天然形成的“安宫”等字,每字大约4平方米,为景区一绝;洞内四壁为光滑的五彩砾石,石壁上用湿布擦试后行行一寸见方的文字隐约可辨,无人读懂其意。洞内的一泓清泉有三间房子大小,相传为龙王沐浴之所,洞中泉水四季变化有常;春天清澈见底,夏季绿水莹莹,秋分三天水呈金黄,入冬后水醇似玉液琼浆。

据《登封县志》记载,晋朝时期的著名道人许旌阳看破红尘,隐居此洞。自此洞内生紫色浮云,故称此洞为紫云洞。许道人在此清静人心修炼数十年,得道升天。成为和张道陵,葛洪、丘处机齐名的四大天师之一。

李白的好友唐代状元著名书法家元丹丘,也曾弃官隐居于此洞,并“崔信频及”,李白应邀“举家就之”即带领家眷在此小住。从李白《题嵩山逸人元丹丘山居并序》中我们可以看到李白一家人在紫云山“折芳桂”、“采兰若”、“拙妻好乘鸾”、“娇女爱飞鹤”的山居生活情景。

宋代宰相唐宋八大家之一的欧阳修,和好友许昌龄、倚箔山僧对龙育《法华经》于此洞。

宋代马纯所记的《倚箔山录》里记载宋徽宗末年,有一姓张的道人在紫云洞前建有茅舍住数年。

5.万丈峡谷。紫云山巅两峰之间刀削斧劈形成一道峡谷,深一千二百余米,号称万丈沟,站在悬崖边俯瞰谷底分人头晕目眩。由于山高谷深和复杂地理环境的原因,临渊高呼回声千荡百回,香客们说这是中灵山,山异,神更灵!不时有人站在崖边对着山谷与始祖母对起话来:

老——母——娘

哎——

在干啥?

纺——棉——花——

听起来跌宕起伏,余音冗长,情意绵绵。为紫云山景区的一大奇观。后人有诗曰:

万丈峡谷万丈崖,一声呼唤百人答。

悠悠回音绕耳畔,疑是老母在纺花。

6.紫云戴帽。夏秋季节,即是晴空万里的天气,一但紫云山被一块浓重的浮云笼罩,不日就要下雨,千百年来屡验不爽,所以当地有“紫云山戴帽,长工睡觉”的谚语,若此时此刻正值山顶游览,便有身临仙境,腾云驾雾的感受,成为紫云山一大奇特的自然现象。有诗曰;

山巅悠悠乌云起,女娲九天抛斗笠。

不是担心山着凉,只为村民测风雨。

7.紫云飞瀑。紫云山山势陡峭,山巅平缓,每逢雨季,一场大雨过后,紫云山上千百条银带凌空飞泻而下,如仙女舞袖手空中,似银河坠落于九天,轰轰水声随风迭荡响砌十余里,紫云山飞瀑气势之雄伟,持续时间之长,都可谓天下一绝。后人有小诗一首,赞紫云飞瀑道;

隆隆轰鸣贯耳轮,雨住风平望紫云。

仙女垂下千条练,生怕青山染红尘。

8.五门洞。此洞位于老龙洞北侧,洞口朝西南敞开,是一天然形成的石洞穴。洞口两侧壁上有四个窗户样小洞,中午阳光可直射洞中,根据其特点称之为五门洞。洞口进丈余深埋灰烬,石壁上烟熏火燎,这里有人类生活过的痕迹,相传少康曾在此驻兵。洞越深越阴暗潮湿,地形复杂深不可测,侧耳倾听嗡嗡有声,这响声给静谧的山洞罩上了一层神奇的面纱,成为这里的千古之迷。诗曰:

五门洞穴几多深,穷其尽头尚未闻。

嗡嗡声响缘何故,不销魂处也销魂。

9.飞虎洞位于老母修行洞南侧,悬崖峭壁之上,绕道攀缘可以上下,属岩溶洞穴,洞深数丈。地上灰烬沉积,有人类生活过的痕迹。相传此洞中曾住过一只飞虎,常常为害人间,有一紫云道人借助始祖母的神力,入洞杀死了飞虎,为民除了一害,山民们才得以安居乐业。后人有诗曰:

紫云山崖一洞深,曾有飞虎肆虐民。

始祖若不助名道,紫云山上无紫云。

中灵山(5)10.水帘洞位于药王洞北百余米,一洞若隐若现于水帘飞瀑之下,洞口瀑布从千米之上飞流直泻,被扯成一绺绺晶莹的银丝,就像一架巨形织机上的经线把紫云山上下构织;此洞呈圆形,直径两米左右,四周岩石光滑亮泽。缓缓坡度向里延伸数十米。从一侧进入洞中,虽水珠四溅也不致于弄湿衣服,洞内荫凉无比。有紫云山水帘洞诗曰:

中灵山(5)10.水帘洞位于药王洞北百余米,一洞若隐若现于水帘飞瀑之下,洞口瀑布从千米之上飞流直泻,被扯成一绺绺晶莹的银丝,就像一架巨形织机上的经线把紫云山上下构织;此洞呈圆形,直径两米左右,四周岩石光滑亮泽。缓缓坡度向里延伸数十米。从一侧进入洞中,虽水珠四溅也不致于弄湿衣服,洞内荫凉无比。有紫云山水帘洞诗曰:

天垂水帘似仙境,玉屑飞珠雾蒙蒙!

西游记里花果山,疑是照此描绘成。

11.药王洞在“紫云洞”北侧,洞深7米,阔3米,天然石洞,四壁为水晶岩石。洞顶是弧形的光滑青色花岗岩,极象天文馆的房顶。有趣的是洞内石壁上有天然形成的“药王店”三个大字,遒劲有力。“药店”二字阴阳巧合构成一只呼之欲出的白色幼鹿,吸引着成千上万的游客。炎帝神农氏相传在紫云山“始尝百草、始有医药”成为医药神和我国医药学的鼻祖。正因为炎帝当年曾在紫云山采草药居住此洞。石壁上才留下千古不没的“药王店”字样。同时也使紫云山中草药品种齐全、产量大、品质好,方药既出、立竿见影,辩症施治,百病尽除。1956年,紫云山下采药翁范钦龙先生在药王洞附近挖出一棵重53斤的商芦(又名山萝卜),曾治好了数千人的胃病。被传为佳话,当地人说这棵草药就是当年药王炎帝特意留下拯救黎民的。诗曰:

紫云山里中草药,尽是药王留根苗。

担心顽疾夺人命,留下单方自己找。

12.花石洞位于“老龙洞”东南侧,天凿神工,洞内顶部县有银白色花石而得名。置身洞口凉气袭人,时而风吼贯耳,时而水响淙淙。据考察,此洞为天然溶洞,洞下石柱,石笋林林丛丛,奇形怪状的飞禽走兽栩栩如生,洞内多岔道,深不可测。有诗赞曰:

紫云山前雾霭霭,清幽洞穴门敞开。

不朽千秋花草树,都是仙人顺手栽。

13.黄龙洞相传为黄爷开凿,它北通洛偃、西达龙门,洞内或宽或窄、或高或低、或上或下、或直或曲。宽敞处可纳百人,狭窄处只能侧身。多少年来没有人能穷其尽头。 1956年7月,一个晴朗的天气,突然不知何故洞中涌出一股黄水,约有十几个流量,时间长达半月之久。村里上点年纪的人仍记忆犹新。洞前建有一庙宇,当地流传着许多关于黄爷的故事。今人有黄龙洞诗一首:

紫云山下龙洞深,北穿黄河过龙门。

昔日山里放牛崽,治黄利民封成神。

14.借钱庙原名接仙庙,又名中岳庙。位于颍阳北4公里的冯沟村。庙内外石碑林立,古柏参天(现有缺损)火殿前明柱下一对石狮子做工精细,栩栩如生,为无价之宝,

该庙始建于汉代。据传说庙院周围有几百亩地,内有道士十几人,每年所收粮食和财帛全归“中王”所有。四周贫民一年四季如有饥荒,或家有不测,便拿着箔表香纸,纷纷前赴此庙“中王”借钱。借时,在纸上写上姓名,地址,借钱数字及还钱时间、烧上香,磕个头,到庙外等一会;庙内主管道上。趁机会把钱如数埋在香炉内。然后借钱者回头取钱,还钱时只许多不准少。不足者,“中王”要给以惩罚。乡民们得了钱,解决了困难,为感恩“中王”把中岳庙(接仙庙)改为借钱庙。

1986年版《颍阳乡志》云:“借钱庙原名中岳庙(注:中岳庙‘分号’),位于颍阳镇北10余华里的丘陵上。北依紫云山,西有冯沟村,东临王家。庙内有正殿3间,南有山门。庙内外石碑林立,古柏挺拔,现已损坏。”

关于借钱庙,1986年版《颍阳乡志·传说·借钱庙》云:庙建于何时,无从确考。庙院几百亩,道士十几人。每年所收粮食、财帛,尽归“中王(中岳庙神)。”四周百姓,一年四季如遇饥荒,便拿箔表香纸,赴此庙向“中王”借钱。借时,在纸上写出姓名、地址、借钱数字以及还钱时间,烧上香,磕个头,到庙外等一会儿。回来,“借条”不见了,条上注明请求的借钱数,则会埋在香炉之内(这当然是庙主借机而为),借钱者取了便是。至于还钱,只许多,不准少。不足者,“中王”则要给予惩罚。乡民得了钱,解决了困难,为感恩“中王”,遂将中岳庙改为“借钱庙”。时过境迁,不知何时,遇到困难不能再求“中王”,遇到灾年,有的乡民背井离乡,庙内道士也走的走,散的散,借钱庙有名无实,徒有残庙。

15.太后庙位于颍阳镇河东岸的土丘上。何时创建不详,明德十六年重修,现存大殿两座,厢房、耳房十余间,石碑十数通。大殿对面建有戏楼一座,两侧对联两幅;花开桃李非春色,世有声歌是太平。另一幅:岗秀拱颍夏翠秋黄景瑞双凤鸣;楼巍启明春白雪曲高神人和。横批:普天同乐。

正殿三间塑有汉文帝母亲薄太后像一尊,因她亲自引导百姓种桑养蚕、重视农业、忧国忧民被百姓们所供奉,史料记载皇宫年久失修,式样陈旧,文帝想全部拆掉重建新殿。太后知道后即对文帝说:“晓王土阶而谓对君,禹王做宫室,而称贤王,现大殿虽破但胜过百姓万倍,部分坏了可以修补一下。若重建新殿耗资甚重,朝廷用一个钱下面就会派到人民头上十个,百个甚至千个,这都加重了人民的负担。”文帝听了太后的话觉得很有道理,就放弃了重修宫殿的计划。百姓们为了感激和纪念这位伟大的母样,就盖庙把她当作神来供奉。

16.崇法寺在颍阳镇西门里。寺外有寺塔一座,始建何时不详。明嘉靖七年,登封知县候泰以崇法寺高爽亲丽改纯孝伯祠堂。清顺治17年仲春重建。乾隆48年仲冬重修天王殿。寺前有山门、配房、房内塑有四大天王像。中间有韦陀殿,后有千佛殿5问,东西山墙神龛满山,每龛内塑有佛像一尊;殿内中后间有照壁,上面绘有约5米高的佛像一尊;工艺精美,世所罕见。殿左前有关帝庙3间,殿右前有鲁班殿3间,两恻道房7间;殿后有阎子殿3间,塑有十帝阎君家,左右两册绘有“分解锯身”、“对捣磨研”等以示劝善规过的壁画。东院系颍考叔祠3间,塑有颍考叔像;西院有财神庙,前有戏楼一座。后经建校其貌全非。

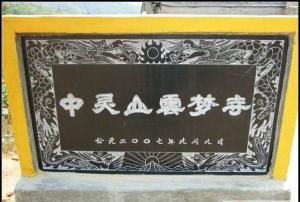

17.紫云山又名中灵山、石堂山或安坡山。位于中岳嵩山西麓的颍阳之北,矗于登封、偃师二市的交界处,距登封市中心35公里,离九朝古都洛阳市40公里。她北眺黄河,南望马铃,西接龙门,东连少林,属嵩山余脉,是人类的发祥地之一。紫云山海拔1318.7米,可与五岳之尊的中岳嵩山争高低。

太后庙(5)紫云山呈南北走向,海拔1400多米,四周山势,刀削斧劈,另有一条羊肠小道勾通上下,堪称“紫云自古一条路。”东为万丈沟,西为千仞涧,南为南天门,北连怀玉寨。紫云山巅地势平缓,上有寨门石墙,为乱世避难之地,因此又叫安坡山。峰顶有一处地方因腹空如鼓,脚踏山“咚咚”作响,故名“灵山”。紫云山上石穴奇洞有五十多个,老母洞、紫云洞、老龙洞、黄龙洞、五门洞、飞虎洞、花石洞、药王洞等,洞洞都有迷人传说;丈万谷、千仞涧、紫云飞瀑、祥云贯日,处处都是一道靓丽风景。紫云山位于郑州和洛阳交界处,距登封城西35公里,颍阳镇北6公里处。她北眺黄河,南望马岭,西接龙门,东连少林。因为它是《山海经》里记载的大苦山,是女娲“抟土造人”和补天之地,因此是中国的第一龙山,是人类最早的发祥地。

太后庙(5)紫云山呈南北走向,海拔1400多米,四周山势,刀削斧劈,另有一条羊肠小道勾通上下,堪称“紫云自古一条路。”东为万丈沟,西为千仞涧,南为南天门,北连怀玉寨。紫云山巅地势平缓,上有寨门石墙,为乱世避难之地,因此又叫安坡山。峰顶有一处地方因腹空如鼓,脚踏山“咚咚”作响,故名“灵山”。紫云山上石穴奇洞有五十多个,老母洞、紫云洞、老龙洞、黄龙洞、五门洞、飞虎洞、花石洞、药王洞等,洞洞都有迷人传说;丈万谷、千仞涧、紫云飞瀑、祥云贯日,处处都是一道靓丽风景。紫云山位于郑州和洛阳交界处,距登封城西35公里,颍阳镇北6公里处。她北眺黄河,南望马岭,西接龙门,东连少林。因为它是《山海经》里记载的大苦山,是女娲“抟土造人”和补天之地,因此是中国的第一龙山,是人类最早的发祥地。

18.李洼龙王庙

19.西街火神殿

20.北街城隍庙

21.王堂山神庙

22.玄都观坐落于领阳镇南2公里处袁寨和安寨两村之间。创建于北魏年间,环境优美,西有凤凰展翅,东有青龙摆尾,南有马铃屏障,依箔河由北而南环绕玄都观半周注入狂水。岸下有“九龙泉”、清澈见底,旺而味甘;岸上曾建有“升仙阁”,观前尽是桃园(已废)。唐代诗人刘禹锡遭贬东去,后又复职回西京时,曾两度在此停留并写下千古名句:

戏赠看花诸君子

紫陌红尘拂面来,无人不道看花回。

玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽。

再游玄都观记

百亩庭中半是若,桃花净尽花来开。

种桃道上归何处,前度刘郎今又来。

宋宰相欧阳修因公赴洛,同洛阳令梅圣联袂来颍阳,游览了玄都观、紫云山并留下《紫云山诗三首》元朝廷佑年间,观内道士易继善将此诗刻石,现诗碑尚存。清乾隆二十一年,乾隆皇帝游览玄都观,见山门失修下旨修建山门,并亲书“第一观”匾额。同时又为安寨、张氏贞节坊题写“操厉冰霜”四字,可见玄都观当年的荣耀。

1996年8月14日登封市人民政府公布为第二批市级重点文物保护单位。

襄城县乡镇名

北街小学(5)颍阳镇旅游资源十分丰富,大小景点100余处。其中紫云山属嵩山余脉,是人类的发祥地之一。这里有仰韶文化时期的颍阳遗址,有龙山文化时期的郭寨遗址、刘相遗址;紫云山所在的颍阳镇又是夏朝的古纶国所在地,她孕育了华夏民族六千多年光辉灿烂的文明。“抬脚踢到秦文化,伸手摸着汉砖瓦”在这里一点都不夸张。

北街小学(5)颍阳镇旅游资源十分丰富,大小景点100余处。其中紫云山属嵩山余脉,是人类的发祥地之一。这里有仰韶文化时期的颍阳遗址,有龙山文化时期的郭寨遗址、刘相遗址;紫云山所在的颍阳镇又是夏朝的古纶国所在地,她孕育了华夏民族六千多年光辉灿烂的文明。“抬脚踢到秦文化,伸手摸着汉砖瓦”在这里一点都不夸张。

紫云山景区文物荟萃,名胜繁多。现有市、县级重点文物保护单位16处。人文景观寺、庙、亭、坛各有千秋;自然景观奇峰怪石、曲洞幽谷、奇树异卉、深潭飞瀑、险峻处令人叹为观止,迷人处使人留连忘返。

1. 紫云山——天下第一龙山,又名中灵山、石堂山、或安坡山,位于中岳嵩山西麓的颍阳镇北,登封、偃师二市的交汇处,距登封市中心 35公里,离九朝古都洛阳市40公里。她北眺黄河,南望马铃,西接龙门、东连少林寺。紫云山龙泉、龙潭、龙洞、龙宫,到处都有龙的传说;又因为人类的始祖母—一传说中龙身人首的女娲曾经居住在此,因而紫云山被誉为“天下第一龙山”。

紫云山峰海拔1318.7米,层峦叠障,洞穴幽静,飞瀑龙潭、秀色天成。松柏古树、遒劲参天,华荫如盖,郁郁葱葱。春夏时节,徜佯林海之间,沐浴香涛之中,漫山盛开的野花,有的红颜淡妆,有的洁白素净,有的翠色欲滴,有的浓艳如墨、雪海红霞,自然景观美不胜收。如此意境,正如明代高启诗云:“入山无处不花亭台庙宇或矗立于巍巍山巅,或藏于山坳丛林之间;清清山泉淙淙鸣唱,飞鸟彩蝶枝头盘旋。此情此境、此水此山,游人到此怎不留恋?

紫云山呈南北走向,四周山势,刀削斧劈,只有一条羊肠小道勾通上下,堪称“紫云山自古一条路”。东为万丈沟,西为千仞涧,南为南天门,北连司法玉寨。紫云山巅地势平缓,上有寨门石墙,为乱世避难的地方,因此又叫安坡山。峰顶有一处地方因腹空如鼓,脚踏山石“咚咚”作响,故名“灵山”。又因淮阳有东灵山,宜阳有西灵山,确山有南灵山,巩义有北灵山,所以紫云山又称为‘中灵山”。紫云山上石穴奇洞有五十多个,古名叫石堂山,古书上解释说:堂者,室也。据考察论证紫云山这些大大小小的洞穴大都是古人类赖以栖身的地方。

颍阳初中(5)相传人类始祖母一女娲就是在紫云山上抟土造人,三山坡舍儿女、紫云山头让其磨成亲,人类才得以繁衍生息。后来始祖母女娲又在人类的灭顶灾难之中,炼五彩石以补苍天,拯救人类于水火。紫云山上,有一处被称为琉璃岩的山崖,质同凝铸,色呈五彩,据说就是当初始祖母一女娲补天时留下的痕迹。

颍阳初中(5)相传人类始祖母一女娲就是在紫云山上抟土造人,三山坡舍儿女、紫云山头让其磨成亲,人类才得以繁衍生息。后来始祖母女娲又在人类的灭顶灾难之中,炼五彩石以补苍天,拯救人类于水火。紫云山上,有一处被称为琉璃岩的山崖,质同凝铸,色呈五彩,据说就是当初始祖母一女娲补天时留下的痕迹。

在紫云山上发掘和发现了大量的石刀、石斧、石凿和瓦陶片等,系新石器时代的生产和生活用具,这确切说明了远古时代,我们的祖先就在这里生活。依此为据,四面八方的香客到此都还以“回来了”相问候。人们到了紫云山就像是回到了老家,回到了祖母娘的身边。也正因为紫云山是人类的源渊,历史上才有许多达官贵人、文人墨客到此寻根祭祖,旅游观光,消闲避暑,会文交友;名道高僧来此隐居传道,著书上说。唐代诗人李白、岑参、宋代宰相欧阳修、范仲淹等都曾驻足这里,留下了奇文绝句,名志珍物。

据史料记载,紫云山供奉始祖母的庙宇建于宋代,山下建有祭祀天地和始祖的“社稷坛”,一幢元代的石刻记述了重建后的盛况:社稷坛大宝殿占地一亩二分,另有三座缠腰楼,七十二廊房。坛中植八百多株松柏,还有几座大戏台……。可见气势之浩大。每年二月,王公贵族到此祭天祀祖,以保国泰民安,雨顺风调。人们从宋代诗人欧阳修“洛城三月乱莺飞。颍阳山中花发时,往来车马游山客,贪看山花踏山石。”的诗句中就可以看到当年人们慕名游山、观光的盛况。

2.古颍阳八景,诗曰:

东岗弥雾天破晓,紫云贯日人起早,

九龙喷珠灌地多,金溪听叹人迹少,

八风乘凉风门口,石塘会饮日正骄,

马铃晴天如雪罩,宝林夜月晚景好。

东岗晓雾:在颍阳镇东的薄太后庙顶,因夏季每天拂晓,远望,这里常现上下升腾,状似蘑菇的弥雾而得景。

紫云贯日:颍阳镇北石塘山下的紫云洞,每年夏秋朝暮之时,洞口常见紫云缭绕。加之太阳光线的反射、呈现出一片五彩缤纷的景象。同时,宋代欧阳修、邢和璞等游居此洞,曾不断观赏、赞誉。

九龙喷珠:颍阳镇南的玄都观前,有一泉源名叫九龙泉。泉水清澈见底,股股上冒,九个水柱,状如九龙喷珠,故名。玄都观里的道士许真人,专饮此泉水。

金溪听哽:颍阳镇至蒋庄的小溪,古称小金河,因潺潺流携带含金的细沙,在阳光照射下,常现耀眼金星。同时,正值午夜之里,行人在此,耳闻小溪水流,常有哽哽之声。

八风乘凉:颍阳镇北山的“风门口“,由地处之因,炎夏此山口,风无定向,凡上下风门山的过路客商及行人,经过此口,深觉凉爽,无不借此歇脚。唐代诗人元丹丘在此还建了别墅。

石塘会饮:颍阳镇北16华里许的石塘山涧,洞内有一石盘,泉水从石盘下面涌出。相传唐代诗人李白与元丹丘曾居此洞,坐盘聊天,舒心会饮。

颍阳人文(5)马铃晴雪;颍阳镇南马铃山的东石门处,夏秋雨过天晴,石门上下的山石,被雨水冲刷,如石英一样明亮,加之阳光的照射,似如晴天白雪。

颍阳人文(5)马铃晴雪;颍阳镇南马铃山的东石门处,夏秋雨过天晴,石门上下的山石,被雨水冲刷,如石英一样明亮,加之阳光的照射,似如晴天白雪。

宝林夜月;颍阳镇西街,有座“宝林寺”,每值中秋之夜,一轮明月不偏不倚,看好悬持大殿屋脊中央。此时皎月泻光如银,房上绿色的琉璃瓦,经月光反射,映得全院如同蒙上一层绿纱、观赏者顿觉有幽雅、清新之感。

3.颍阳杨岭闹阁。

4.颍阳李洼,河南曲剧诞生地。

资料来源:《郑州大辞典》、1997年《郑州市志》、《登封县志》。

词条图册

河南省襄城县境内,颍河流经此地,因位于颍河之北而得名。距离许昌20里,距离襄城县20多里,距离平顶山40多里。1949年7月隶属许昌行政区,1986年改属平顶山市,1997年8月,经国务院批准又划归许昌市管辖。古代名颍川颍阳,三国时期曹操在许都今许昌时,曾在此地实行过屯田措施,卓有成效,现有曹操练兵台遗址。历史名人有:春秋名士颍考叔,东汉“云台二十八将”的祭(zhài)遵,王霸。现有颍考叔祠、祭氏家族墓等。

河南省襄城县境内,颍河流经此地,因位于颍河之北而得名。距离许昌20里,距离襄城县20多里,距离平顶山40多里。1949年7月隶属许昌行政区,1986年改属平顶山市,1997年8月,经国务院批准又划归许昌市管辖。古代名颍川颍阳,三国时期曹操在许都今许昌时,曾在此地实行过屯田措施,卓有成效,现有曹操练兵台遗址。历史名人有:春秋名士颍考叔,东汉“云台二十八将”的祭(zhài)遵,王霸。现有颍考叔祠、祭氏家族墓等。

颖考叔祠

颖考叔祠 襄城颍阳镇(7)

襄城颍阳镇(7)

求购

求购