- 绞胎陶瓷

绞胎陶瓷

绞胎浅议

绞胎陶瓷亦称“绞泥”、“搅胎瓷”、“透花瓷”。绞胎是唐代陶瓷业中的一个新工艺,唐代以前尚未出现,靖康之变后失传。所谓绞胎,是将两种或两种以上不同颜色的瓷土揉和在一起,然后相绞拉坯,制作成形,浇一层透明釉,烧制而成。由于泥坯绞揉方式不同,纹理变化亦无穷。能绞出木纹、鸟羽纹、云纹、流水纹,有的如老树缠绕盘根错节,有的如层山叠嶂起伏不定,构思奇巧,变化万千。每一件产品都有其不同的纹理特色,其纹理结构只有相似,没有相同,它以独特的纹理结构和色彩变化在陶瓷产品中独树一帜,成为诸瓷之中的佼佼者,堪称制瓷精品。

绞胎工艺是当阳峪窑特殊之作,羽毛纹对称整齐有序,木理纹似木纹流畅,水波纹如行云流水,编织纹如草编、竹编般逼真,还有条带纹、石理纹、树叶纹、麦穗纹、蒂纹、涡纹等,开创了我国陶瓷胎变装饰的先河。绞胎装饰,由胎而生五彩渗化的效果,构成了绞胎瓷的特有韵律,巧夺天工。它以独特的的纹理结构和色彩变化在陶瓷产品中独树一帜,成为诸瓷之王,堪称制瓷极品,尤以羽毛纹.编织纹.麦穗纹等规则纹理作为代表的作品具有极高收藏价值和艺术价值。也是陶瓷收藏家的理想选择。

中央工艺美院梅陶瓷系主任健鹰教授他亲临修武当阳峪陶瓷厂实地考证、试制,对失传的绞胎瓷工艺中几种不同的绞胎纹理进行开发,在修武县当阳峪陶瓷厂经过数百次试验,又成功地仿制了绞胎瓷使其得以复苏。 中央工艺美术学院梅健鹰教授1981年尝试恢复绞胎瓷技艺的基础上勇于探索,成功复活了绞胎瓷技艺,而且通过创新惊现于人们面前的绞胎艺术瓷则更是异彩纷呈,光彩夺目。 这就是说,绞胎瓷从它的故乡消失六百多年之后,又从它的故乡悄然崛起,而且必将承前启后,继往开来,以独特、瑰丽的面貌和与时俱进的优秀品质而重新独步天下。

制作工艺

绞胎陶瓷制作技术是当阳峪独特的工艺技术之一,绞胎是陶瓷技术与艺术的完美结合.它将形式美在瓷胎装饰方面推向极至.它利用陶瓷颜色的色彩,通过了作者的精心构思,进行揉合、排列和白泥或其它色泥,继成的纹理或图案,出现的亦真亦幻的艺术感染力,令人赏心悦目。

绞胎陶瓷制作技术是当阳峪独特的工艺技术之一,绞胎是陶瓷技术与艺术的完美结合.它将形式美在瓷胎装饰方面推向极至.它利用陶瓷颜色的色彩,通过了作者的精心构思,进行揉合、排列和白泥或其它色泥,继成的纹理或图案,出现的亦真亦幻的艺术感染力,令人赏心悦目。

当阳峪的绞胎瓷,最早出现在唐代,那时的绞胎技术尚不成熟,多数绞胎的纹理则以乱纹、回纹为主,在瓷或陶的表面进行绞胎。所施的釉色多以低温黄鼬、绿釉为多见、瓷胎白较差。到了北宋时期,当阳峪的绞胎技术已十分成熟了,绞胎技术有了快速发展,工艺更趋成熟,瓷胎的白度有了很大提高,纹路技术也更加完美,而且表里如一。有席编纹、麦穗纹、羽毛纹、回转纹、木旋纹、流沙纹约十多种纹理的变化。

绞胎陶瓷的烧制成功,是人们冲脱了隋、唐以前单调青白两色瓷的束缚,是深入到胎骨的“釉下彩绘”;是人们对美好事物的一种追求。

人们常说的唐代陶瓷装饰三大突破:绞胎、唐三彩和湖南长沙窑的釉下彩绘。试想用几种不同颜色的瓷土,既要掌握好干湿度,又要掌握好热膨胀系数,烧成这种深入到胎骨的“釉下彩绘”,它的工艺要求和技术水平远远超过同时代长沙窑的釉下彩绘。因此可以说在当时来讲,绞胎陶瓷是技盖群芳的高技术产品。新中国成立后,国家曾多次组织人员进行研究仿制,至少到七十年代前,尚未获得很大成就。

绞胎陶瓷图册(3) 绞胎陶瓷图册(3) |

绞胎陶瓷图册(4) 绞胎陶瓷图册(4) |

出土器物

绞胎陶瓷图册(3) 绞胎陶瓷图册(3) |

绞胎陶瓷图册(4) 绞胎陶瓷图册(4) |

当代名家

陕西、河南两省的唐墓都出土过这类器物,有杯、盌、三足小盘、长方形小枕等。杯多小型,有的杯身稍高,有的较浅。盌有唐代习见的弦纹盌,口外撇,盌身浅而近于垂直,盌身中部凸起一条弦纹,圈足。 三足小盘为浅式,盘口沿平折,盘底坦平,下有三个矮小的乳足。长方形小枕为晚唐五代流行的式样。其制法大致是把制好的绞胎坯泥,切成薄片,然后粘合成形,(底部一般都不用绞胎)阴干后将四角修圆,在背面挖一个圆孔,最后施釉装坯入窑烧成。绞胎瓷器的制作工艺比一般色釉瓷器繁复。绞胎瓷器之中还有一种小枕,枕面上绞出三组圆形的团花,成等边三角形排在枕面上,三组团花大体相同,构成一幅装饰性很强的图案。这种绞胎似是模仿漆器的犀毗工艺。绞胎枕传世品较多,流散到国外的也不少。上海博物馆收藏的一件,枕面也为三组团花,枕底刻“杜家花枕”四字。国内还有一件,底刻“裴家花枕”四字。可知唐代这类瓷枕叫做“花枕”。据此又可知,当时有专门从事生产花枕的作坊,而且出现了“杜”、“裴”等名家。1978年故宫博物院在巩县窑址采集到一件花枕的残片,是素烧坯,据此可知花枕是先素烧,烧出的正品再上袖。 从残片断面看,绞胎团花只占枕面厚度的三分之一,三分之二为白胎,很象木器的包镶做法,表面用贵重木料包镶,里面衬以次料。巩县烧花枕已经有了物证,但“杜家花枕”和“裴家花枕”作坊是否就在今巩县地区,目前还缺乏证实的资料,有待于来日了。

艺术精品

松井康成(日本)

松井康成 生于1927年 原籍长野县,明治大学文学部毕业,是日本杰出的绞胎瓷大师。1960年在笠間市古刹月崇寺建窑,在长期研究中国的绞胎瓷艺术以后,创新了传统绞胎瓷技法并且成功减小了不同色土收缩率,最终成为日本绞胎瓷技法的集大成者,被授予日本工艺美术界最高荣誉“人间国宝”。作品主要分为早期的自然纹饰作品,无釉作品以及后期的玻璃光釉作品。其作品色彩浓烈,器型大气,被视为是日本瓷器艺术界的代表。

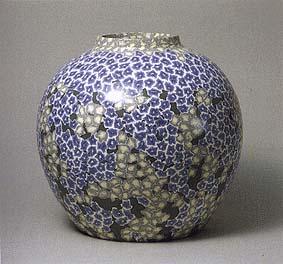

松井康成作品

松井康成作品

伊藤赤水

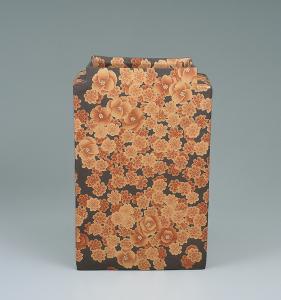

伊藤赤水作品伊藤赤水 昭和41年毕业于京都工艺纤维大学陶瓷专业。昭和47年作品入选第十九回日本传统工艺展。昭和48年作品入选第二回日本陶艺展。昭和51年被推荐为日本工艺会正式会员。昭和52年承袭族名五代伊藤赤水。昭和55年作品在第二十回传统工艺新作展上得奖。同年在第二十七回日本传统工艺展上得奖。昭和60年第八回日本陶艺展上被授予最优秀作品奖并被授予秩父宫赐杯。昭和62年担任传统工艺新作展审查委员。同年在日本陶瓷协会得奖。平成元年担任传统工艺新作展审查委员。平成2年担任传统工艺新作展审查委员。平成6年担任传统工艺新作展审查委员。平成9年第四十四回日本传统工艺展上被授予高松宫纪念奖。平成10年担任传统工艺新作展审查委员。同年被授予新泻日报文化奖(艺术部门)。平成11年担任日本传统工艺展审查委员。同年受到新泻县知事表彰(艺术文化部门)。平成13年担任传统工艺新作展审查委员。平成15年被认定为重要无形文化财保持者(人间国宝)。同年举办重要无形文化财保持者(人间国宝)认定特别纪念展。

伊藤赤水作品伊藤赤水 昭和41年毕业于京都工艺纤维大学陶瓷专业。昭和47年作品入选第十九回日本传统工艺展。昭和48年作品入选第二回日本陶艺展。昭和51年被推荐为日本工艺会正式会员。昭和52年承袭族名五代伊藤赤水。昭和55年作品在第二十回传统工艺新作展上得奖。同年在第二十七回日本传统工艺展上得奖。昭和60年第八回日本陶艺展上被授予最优秀作品奖并被授予秩父宫赐杯。昭和62年担任传统工艺新作展审查委员。同年在日本陶瓷协会得奖。平成元年担任传统工艺新作展审查委员。平成2年担任传统工艺新作展审查委员。平成6年担任传统工艺新作展审查委员。平成9年第四十四回日本传统工艺展上被授予高松宫纪念奖。平成10年担任传统工艺新作展审查委员。同年被授予新泻日报文化奖(艺术部门)。平成11年担任日本传统工艺展审查委员。同年受到新泻县知事表彰(艺术文化部门)。平成13年担任传统工艺新作展审查委员。平成15年被认定为重要无形文化财保持者(人间国宝)。同年举办重要无形文化财保持者(人间国宝)认定特别纪念展。

吕尧臣(中国)

中国工艺美术大师,著名紫砂陶艺家。 在半个多世纪的陶艺创作生涯中,其创作新品层出,造型新颖别致,风格韵秀古朴,尤其是独创的“吕氏绞泥”出神入化,堪称一绝,有“壶艺魔术师”之称。 因其对中国陶艺的创造性贡献,1992年被载入英国剑桥《世界名人录》,并成为“世界名人协会”终身会员。1993年荣获 “中国工艺美术大师”称号。

中国工艺美术大师,著名紫砂陶艺家。 在半个多世纪的陶艺创作生涯中,其创作新品层出,造型新颖别致,风格韵秀古朴,尤其是独创的“吕氏绞泥”出神入化,堪称一绝,有“壶艺魔术师”之称。 因其对中国陶艺的创造性贡献,1992年被载入英国剑桥《世界名人录》,并成为“世界名人协会”终身会员。1993年荣获 “中国工艺美术大师”称号。

杨峡(中国)

1956年出生

毕业于河南科技学院;现任中国工艺美术协会陶瓷美术专业分会常务理事;河南省工艺美术协会副理事长;河南省工艺美术学会常务理事;河南省工艺美术大师;河南省玉雕大师;河南理工大学和焦作大学兼职教授。

中国绞胎艺术的奠基人,在绞胎瓷理论研究方面做出了很多贡献。工艺美术期刊的总编。

十余年潜心陶瓷绞胎装饰技法的研究,在绞胎瓷造型设计美学规律研究、绞胎瓷纹饰装饰美学规律研究、绞胎瓷釉饰装饰美学规律研究有独到的建树,形成了一套绞胎瓷创作的理论体系影响国内外。出版的著作有(河南美术出版社)《中国绞胎瓷》;(河南美术出版社)《中国陶瓷名家——杨峡卷》;(中国画报出版社)《杨峡绞胎瓷研究文集》;(中国文联出版社)《中国焦作绞胎艺术瓷鉴赏》;发表绞胎瓷研究论文十六篇。

代表作有绞胎瓷作品瓷魂系列“万众一心”菊花纹、“盛世花开”牡丹纹、“纳福迎春”山花纹

杨峡作品 杨峡绞胎瓷在创作研究上的努力,在国内外产生了较大影响,《绞胎艺术瓷研究》、《绞胎瓷装饰美学规律的研究》获两项省级科技成果。国家科技部授予“全国科技进步先进个人”称号;同时杨峡也是国家科技进步二等奖获得者。绞胎瓷作品“万众一心”获中国工艺美术百花奖最佳工艺奖;绞胎瓷韵系列之三角花器获中国工艺美术百花奖银奖;绞胎瓷四方花器(扇形纹)入编人民美术出版社九年义务教育《美术》教材。多件绞胎瓷作品被各大博物馆收藏。曾在中央电视台七套《乡土》栏目“大师[1]耀乡土“栏目做过两期专访。

杨峡作品 杨峡绞胎瓷在创作研究上的努力,在国内外产生了较大影响,《绞胎艺术瓷研究》、《绞胎瓷装饰美学规律的研究》获两项省级科技成果。国家科技部授予“全国科技进步先进个人”称号;同时杨峡也是国家科技进步二等奖获得者。绞胎瓷作品“万众一心”获中国工艺美术百花奖最佳工艺奖;绞胎瓷韵系列之三角花器获中国工艺美术百花奖银奖;绞胎瓷四方花器(扇形纹)入编人民美术出版社九年义务教育《美术》教材。多件绞胎瓷作品被各大博物馆收藏。曾在中央电视台七套《乡土》栏目“大师[1]耀乡土“栏目做过两期专访。

词条图册

Dorothy feibleman(英国)

费布莱曼的作品非常清新,充满着欧式风情,并且独自开创了透光的瓷胎技法,在绞胎瓷领域也是独树一帜。

Angela Burkhardt Guallini(瑞士)

曾在台湾做过绞胎瓷个人展,是绞胎瓷简约艺术的代表,其作品追求简约,多以线条来装饰瓷器,非常具有代表性。[1]

-

北流日用陶瓷工业园区

2025-11-01 01:02:49 查看详情 -

砖窑保温专用陶瓷纤维模块

2025-11-01 01:02:49 查看详情

求购

求购