- 橙头地鸫

橙头地鸫

形态特征

橙头地鸫(30)雄鸟前额、头顶、头侧、枕、后颈和颈侧鲜橙棕色或橙栗色,尤以头顶羽色较深。背、肩、腰和尾上覆羽等上体蓝灰色,两翅黑褐色,翅上覆羽和飞羽外翈带蓝灰色,除云南亚种外,翅上中覆羽和大覆羽具白色端斑,在翅上形成明显的白色横斑。尾羽暗褐色,中央尾羽沾蓝灰色,外侧尾羽内翈褐色,隐约有黑褐色横斑,外翈蓝灰色或仅外翈羽缘蓝灰色。尖端白色。下体颏、喉、胸、上腹和两胁鲜橙棕色或鲜橙栗色,颏和喉稍淡,下腹、肛周和尾下覆羽白色。

橙头地鸫(30)雄鸟前额、头顶、头侧、枕、后颈和颈侧鲜橙棕色或橙栗色,尤以头顶羽色较深。背、肩、腰和尾上覆羽等上体蓝灰色,两翅黑褐色,翅上覆羽和飞羽外翈带蓝灰色,除云南亚种外,翅上中覆羽和大覆羽具白色端斑,在翅上形成明显的白色横斑。尾羽暗褐色,中央尾羽沾蓝灰色,外侧尾羽内翈褐色,隐约有黑褐色横斑,外翈蓝灰色或仅外翈羽缘蓝灰色。尖端白色。下体颏、喉、胸、上腹和两胁鲜橙棕色或鲜橙栗色,颏和喉稍淡,下腹、肛周和尾下覆羽白色。

雌鸟和雄鸟大致相似,但背、翅等上体不为蓝灰色而为橄榄灰色或橄榄褐色,翅上大覆羽具白色先端,中覆羽具灰白色先端,下体橙棕色略较雄鸟浅淡。

虹膜褐色或棕褐色,嘴黑褐色或黑色,脚橙黄色或肉黄色。

| 性别 | 体重 | 体长 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗蹠 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 雄性 | 51-60克 | 188-210毫米 | 17-21毫米 | 110-121毫米 | 72-79毫米 | 30-34毫米 |

| 雌性 | 56-59克 | 190-205毫米 | 18-19毫米 | 111-117毫米 | 68-77毫米 | 28-33毫米 |

栖息环境

| 性别 | 体重 | 体长 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗蹠 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 雄性 | 51-60克 | 188-210毫米 | 17-21毫米 | 110-121毫米 | 72-79毫米 | 30-34毫米 |

| 雌性 | 56-59克 | 190-205毫米 | 18-19毫米 | 111-117毫米 | 68-77毫米 | 28-33毫米 |

生活习性

橙头地鸫主要栖息于低山丘陵和山脚地带的山地森林中,尤喜茂密的常绿阔叶林,也栖息于次生林、竹林、林缘疏林和农田地边小块丛林中。

分布范围

行为:常单独或成对活动。地栖性,多在地上活动和觅食,有时亦见在树上活动。性胆怯,常躲藏在林下茂密的灌木丛中,不易看见。

叫声:当地最善鸣的鸟,鸣声甜美清晰。告警时发出高声刺耳的哨音“teer-teer-teerrr”。[2]

食性:主要以甲虫、竹节虫等昆虫和昆虫幼虫为食,也吃植物果实和种子。

迁徙:主要为留鸟,部分为夏候鸟。

繁殖方式

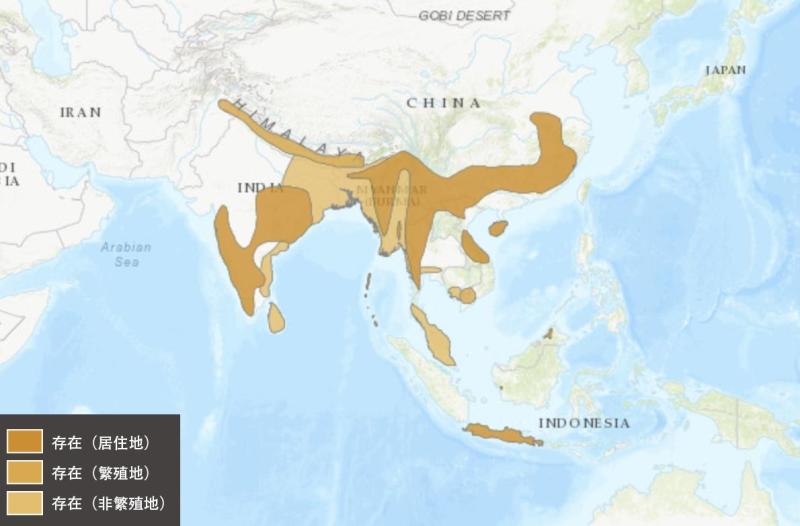

存在(繁殖地):孟加拉国、不丹、柬埔寨、中国(安徽、湖北、广东、香港、广西、云南、贵州和海南岛等地)、印度、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、泰国、越南。

存在(非繁殖地):新加坡。

存在(居住地):斯里兰卡。 橙头地鸫分布图

橙头地鸫分布图

亚种分化

橙头地鸫在中国的繁殖情况研究较少,La Touche(1925-1930)1916年7月14日在中国安徽发现一巢,系筑在苔藓植物中,巢内有4卵,巢的内径为8.5厘米,深5.5厘米,卵为长卵圆形,米灰色,密被有粉红色和淡紫色斑点,卵的大小为27.7毫米×21.2毫米,28毫米×21.6毫米和27.6毫米×21.2毫米。据Baker(1924)的资料,橙头地鸫在印度的繁殖期5-7月,产卵期最早在5月和6月,大量在7月,最晚到8月末还有产卵的。通常营巢于海拔300-1500米的山地。巢呈杯状。主要由细枝、枯草茎和草叶等构成,巢外面有大量的绿色苔藓,内垫有细根。巢多置于灌木上或小树上,距地高0.9-5米。雌雄鸟共同筑巢。每窝产卵3-4枚,偶尔5枚。卵的颜色变化较大,从淡绿蓝色、粉红色到乳黄白色,被有红褐色或红紫色斑点。卵的大小为21.27.7毫米×17-21.3毫米。孵卵由雌雄鸟轮流承担。雏鸟晚成性,雌雄亲鸟共同育雏。

保护现状

- 橙头地鸫尼柯巴亚种(学名:Geokichla citrina albogularisBlyth,1847):分布于印度尼柯巴岛。

- 橙头地鸫安德曼亚种(学名:Geokichla citrina andamanensisWalden,1874):分布于印度安德曼群岛。

- 橙头地鸫加里曼丹亚种(学名:Geokichla citrina aurataSharpe,1888):分布于印度尼西亚加里曼丹北部。

- 橙头地鸫海南亚种(学名:Geokichla citrina aurimaculaHartert,1910):分布于中国海南岛和越南南部。

- 橙头地鸫指名亚种(学名:Geokichla citrina citrinaLatham,1790):主要分布于巴基斯坦到缅甸北部,越冬于印度南部和斯里兰卡。

- 橙头地鸫安徽亚种(学名:Geokichla citrina courtoisiHartert,1919):仅分布于中国安徽霍山和湖北宜都。

- 橙头地鸫印度亚种(学名:Geokichla citrina cyanotaJardine & Selby,1828):分布于印度南部。

- 橙头地鸫缅泰亚种(学名:Geokichla citrina gibsonhilliDeignan,1950):分布于缅甸南部和泰国南部。

- 橙头地鸫云南亚种(学名:Geokichla citrina innotataBlyth,1846):分布于中国、缅甸、老挝、泰国、越南、柬埔寨,越冬于马来西亚。在中国分布于云南西部潞西、盈江、永善、西南部勐养、勐腊等地。

- 橙头地鸫两广亚种(学名:Geokichla citrina melliStresemann,1923):仅分布于中国广东、香港及沿海地区以及广西和贵州望谟等地。

- 橙头地鸫爪哇亚种(学名:Geokichla citrina rubeculaGould,1836):分布于印度尼西亚爪哇岛和巴厘岛。

在中国分布的4个亚种的区别主要在于云南亚种翅上无白斑,其余亚种翅上有白斑;安徽亚种体型较大,翅长达125毫米;海南亚种体型较小,翅长不超过115毫米;两广亚种体型居中,翅长在115-121毫米之间。[3]

词条图册

保护级别:列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN 2019年 ver 3.1)——无危(LC)。

种群现状:全球种群规模尚未量化,据估计,中国的数量数量约为100-10000对繁殖对和约50-1000只迁徙个体(巴西,2009年)。

求购

求购