- 食蟹獴

食蟹獴

外形特征

外形

食蟹獴成体一般体长400~840毫米,尾长270~335毫米,尾长约为体长的2/3。体重1.5~2千克,最大可达3千克。外形酷似红颊獴,但体形较大得多,且略微粗壮。鼻吻尖长,耳短小。颈短而粗,体躯稍粗壮,略似扁圆形。乳头有6个,位于腹部。有一对臭腺,腺外有小开口,但不及大、小灵猫的发达。尾基部粗大,向尾末端逐渐尖细。四肢短矮,各具五趾,第一趾爪较短小,第三、四趾和爪甚长而尖锐。肛门两侧有一对肛门腺,有腺孔可放出臭气。

食蟹獴成体一般体长400~840毫米,尾长270~335毫米,尾长约为体长的2/3。体重1.5~2千克,最大可达3千克。外形酷似红颊獴,但体形较大得多,且略微粗壮。鼻吻尖长,耳短小。颈短而粗,体躯稍粗壮,略似扁圆形。乳头有6个,位于腹部。有一对臭腺,腺外有小开口,但不及大、小灵猫的发达。尾基部粗大,向尾末端逐渐尖细。四肢短矮,各具五趾,第一趾爪较短小,第三、四趾和爪甚长而尖锐。肛门两侧有一对肛门腺,有腺孔可放出臭气。

毛色

食蟹獴食蟹獴体毛和尾毛均甚粗长而蓬松,稍似棕蓑。吻部及眼周围的短毛棕褐色;颊、额、头顶及耳朵均被黑色的短毛。自口角经颊部,颈侧向后直到肩部各有一条白色纵纹,其毛尖端灰白色,中段黑褐色,基部为棕黄色。体背针毛黑色与棕色相间,有些部位黑色与灰白色或浅灰棕色相间。体部绒毛棕褐色。尾之近基部半段毛色如同体背,唯黑白成分较少,尾后半段被毛棕黄色,老年獴尾端毛色明显变白。喉部向后至腹面均呈棕褐色,至尾之末端全呈浅棕黄色,唇边及颌下灰白色四肢黑褐色。四肢短毛棕褐色,杂有棕黄色毛尖。

食蟹獴食蟹獴体毛和尾毛均甚粗长而蓬松,稍似棕蓑。吻部及眼周围的短毛棕褐色;颊、额、头顶及耳朵均被黑色的短毛。自口角经颊部,颈侧向后直到肩部各有一条白色纵纹,其毛尖端灰白色,中段黑褐色,基部为棕黄色。体背针毛黑色与棕色相间,有些部位黑色与灰白色或浅灰棕色相间。体部绒毛棕褐色。尾之近基部半段毛色如同体背,唯黑白成分较少,尾后半段被毛棕黄色,老年獴尾端毛色明显变白。喉部向后至腹面均呈棕褐色,至尾之末端全呈浅棕黄色,唇边及颌下灰白色四肢黑褐色。四肢短毛棕褐色,杂有棕黄色毛尖。

头骨

头骨枕部颇高,后脑较宽阔。吻部短而钝,眶下孔位于第三上臼齿上,眶上突和颧骨眶突都发达,但只有个别成年和老年标本两骨汇合形成一骨质眼环。颅顶颞嵴不甚发达,只有老年标本的颞嵴比较明显。头骨枕部上面的矢状嵴和人字嵴汇合处不显著向上突出。听泡前半部低,后半部明显膨胀。

牙齿

齿突高而尖利,第三门齿大于第一、二门齿。上裂齿前端内侧齿尖甚发达,其后部则形成一斜形的齿棱,第一上臼齿内侧有一个比外侧齿突还发达的原齿尖。第二上臼齿较退化。总的齿形与红颊獴相似。[1]

物种分类

| 序号 | 亚种中文名称 | 亚种学名 | 命名人及年代 |

|---|---|---|---|

| 1 | 食蟹獴指名亚种 | Herpestes urva urva | Hodgson, 1836 |

| 2 | 食蟹獴越南亚种 | Herpestes urva annamensis | Bechthold, 1936 |

| 3 | 食蟹獴台湾亚种 | Herpestes urva formosanus | Bechthold, 1936 |

| 4 | 食蟹獴广东亚种 | Herpestes urva sinensis | Bechthold, 1936 |

生活习性

| 序号 | 亚种中文名称 | 亚种学名 | 命名人及年代 |

|---|---|---|---|

| 1 | 食蟹獴指名亚种 | Herpestes urva urva | Hodgson, 1836 |

| 2 | 食蟹獴越南亚种 | Herpestes urva annamensis | Bechthold, 1936 |

| 3 | 食蟹獴台湾亚种 | Herpestes urva formosanus | Bechthold, 1936 |

| 4 | 食蟹獴广东亚种 | Herpestes urva sinensis | Bechthold, 1936 |

栖息环境

活动

食蟹獴一般栖息于海拔1000米以下的树林草丛、土丘、石缝、土穴中,喜群居。喜栖于山林沟谷及溪水两旁的密林里,尤其在间杂有山坑田的山地杂木林区,更是它们经常活动的良好环境。洞栖,洞穴结构较简单,多利用树洞,岩穴或草堆作窝。能攀缘上树捕捉鸟雀,但不栖息于树上。

食性

日间活动。早晨和黄昏是活动的两次高潮,中午较少外出觅食。每天早晨5~7时及黄昏17~19时獴在田间或溪边觅食。

食蟹獴常常雌雄相伴或带幼仔外出活动,觅食时亦相距不远,有互相救助的习性。如果一方受惊或受伤发出尖声呼叫,另一方常闻声前往探视。带幼仔出外觅食的母兽,常边走边发出咕咕的叫声,有如母猪带猪仔,故有些地方称此兽为“吻田猪”。它在受惊后能从臭腺向后喷射液状分泌物,并且周身毛直立蓬松,非常凶猛。獴在田间或潮湿的草地上活动,以寻找昆虫之类的小动物。它拖着蓬松的长尾,用鼻吻在地面各处探索。当灵敏的嗅觉发现地下有蚯蚓或昆虫幼虫等食物时,立即用鼻吻和前爪挖掘,连掘带扒,吻和爪协同动作,十分迅速,片刻便可挖出食物。因此,在它们经常活动的地方,可见许多被挖掘地下昆虫后形成的小洞。洞宽5-8厘米,几乎呈圆筒形,深可达20厘米。 它们在田间或溪河边活动,必留下许多足迹。足印略似小灵猫的足迹,但趾印较长,爪印比较明显。观察足迹可推想它们的大致活动情况。春天,当农田进行犁耙耕作的时候,獴便经常到田间活动,觅食被耙翻出的小动物。冬天,堆放在田野间的草堆,藏着各种昆虫和小动物,便成了獴觅食的好地方。冬旱水浅,河溪两边也常可发现獴的足迹。

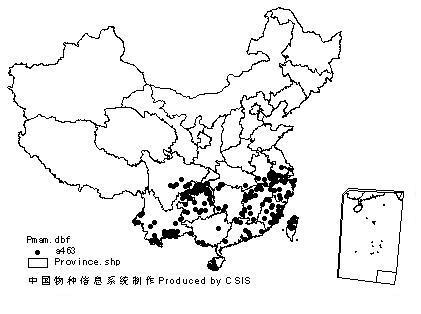

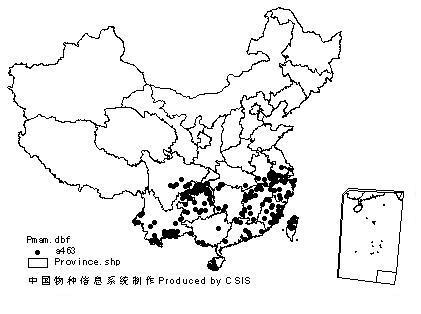

分布范围

解剖獴胃,见有蛇、蛙、鸟的羽毛和各种昆虫幼虫,软体动物等。从烟油黑色的獴粪中,也可见到蟹壳、蛇和鱼鳞、鸟类的羽毛和昆虫的躯壳,尤其蛇鳞出现的次数较多。可见獴的食性比较复杂,但以各种小型动物为主食。除吃上述动物外,还捕食虾、泥鳅、蚯蚓、田螺、蝼蛄、金龟子幼虫等。据了解,广州动物园饲养的食蟹獴,若许久不饲喂活蛇,便显出精神不振,喂给蛇后又恢复常态。异常活跃。所以,蛇是獴的重要食物。[1]

繁养方式

| 世界 | 中国、孟加拉国、印度西北部的阿萨姆、老挝、马来西亚、缅甸、尼泊尔、不丹、泰国、越南等[2] |  |

|---|---|---|

| 中国 | 四川省、福建省、广东省、湖南省、浙江省、贵州省、台湾省、江西省、海南省、安徽省、江西省、湖北省、广西壮族自治区、云南省、江苏省、香港[1] |  |

自然繁殖

| 世界 | 中国、孟加拉国、印度西北部的阿萨姆、老挝、马来西亚、缅甸、尼泊尔、不丹、泰国、越南等[2] |  |

|---|---|---|

| 中国 | 四川省、福建省、广东省、湖南省、浙江省、贵州省、台湾省、江西省、海南省、安徽省、江西省、湖北省、广西壮族自治区、云南省、江苏省、香港[1] |  |

人工繁殖

主要价值

食蟹獴食蟹獴一般生后10个月龄性成熟,雌雄两性均在1年内可达性成熟,每年繁殖1胎。2~3月发情,发情时母食蟹獴阴门出现肿胀,粉红色,此时公母獴互相追逐,并大声呼叫吸引对方,母獴接近公獾立而不动,接受爬跨。笼养发现母食蟹獴发情,应及时将母食蟹獴放进公獾笼内交配。交配多在夜间进行。母食蟹獴妊娠仅1个多月,一般为57~80天,多在4月份产仔,每胎产2~5只,个别产1只或5只以上。仔獴发育较快,生后2个月可独立生活。[1]

食蟹獴食蟹獴一般生后10个月龄性成熟,雌雄两性均在1年内可达性成熟,每年繁殖1胎。2~3月发情,发情时母食蟹獴阴门出现肿胀,粉红色,此时公母獴互相追逐,并大声呼叫吸引对方,母獴接近公獾立而不动,接受爬跨。笼养发现母食蟹獴发情,应及时将母食蟹獴放进公獾笼内交配。交配多在夜间进行。母食蟹獴妊娠仅1个多月,一般为57~80天,多在4月份产仔,每胎产2~5只,个别产1只或5只以上。仔獴发育较快,生后2个月可独立生活。[1]

动物保护

食蟹獴1.建舍选地势平坦,背风向阳,安静,排水良好的地方建舍。先用砖石砌成离地面0.4~0.6米的台。台上放一排排的笼舍。笼长宽高为120厘米×90厘米×80厘米,内设食盆、饮水器,由于鼬獾生活能力强,不需严格保暖,只需防风雪、雨淋和太阳直晒,笼上加棚盖即可。

食蟹獴1.建舍选地势平坦,背风向阳,安静,排水良好的地方建舍。先用砖石砌成离地面0.4~0.6米的台。台上放一排排的笼舍。笼长宽高为120厘米×90厘米×80厘米,内设食盆、饮水器,由于鼬獾生活能力强,不需严格保暖,只需防风雪、雨淋和太阳直晒,笼上加棚盖即可。

2.饲料山獾是杂食性动物。在自然生活条件下,主要采食3大类食物:一是野果,如山胡桃、山楂等;二是植物根茎,如土豆、萝卜等;三是动物,如鼠、兔、昆虫、蚯蚓和小鱼、虾蟹等。在人工驯养条件下参考日粮配方:

①在繁殖期:动物性饲料,如肉、鸡、鱼、兔内脏类占40%,谷物性饲料,如玉米、豆类、麸皮占56%,蔬菜占3%;

食蟹獴②在非繁殖期:动物性饲料可占20%~30%。

食蟹獴②在非繁殖期:动物性饲料可占20%~30%。

3.科学饲喂做到“三定”:一定时。每天喂1次,一般为下午6~8时;二定量。随日龄变化而变化,成獾每日喂300克左右;三定水。供足清洁水,让獾自由饮水。

4.加强仔獾的饲养主要把好“四关”:一是温度关。仔獾出生一般在4月,虽然已进初夏,但北方天气与仔獾要求的温度不适应,因此,要保持产仔箱内温度达到25℃~30℃;二是母乳关。由于仔獾靠母乳生长发育,而且仔獾生长又快,为此,一定要增加母獾的日粮营养水平,动物性饲料最好达到50%~55%,以保证母獾的正常产乳量;三是安静关。獾胆小怕惊,为此,在哺乳期,尤其初期少惊动,以防母獾叼仔吃仔现象的发生;四是分群关。仔獾生长快,初生时全身无毛,6日龄体重达60克左右,10日龄达100克,14日龄达135克,60日龄可独立生活,因此,仔獾60日龄与母獾分开饲养。

5.严格防疫灭病坚持“两早”:一无病早防。每天打扫笼舍,喂前涮洗食、水器;夏季定期消毒,严禁喂霉烂变质饲料;二有病早治。獾抗病力较强,但在人工驯养条件下,已发现常见病有肠炎、肺炎等,一经发现及时治疗。

词条图册

食蟹獴因消灭鼠、蛇,对人有益。[1]

求购

求购