- 伪满洲国军

伪满洲国军

建制沿革

陆军

1932年3月9日,溥仪就任“执政”的同一天,根据“执政权令”,任命马占山为伪军政部总长(马占山反正后由张景惠兼任),4月15日伪满政府发布“第1号军令”,公布《海陆军条例》。同时又公布了“第2号军令”,公布了海陆军分担区域,设立了伪奉天、吉林、黑龙江等警备军。[1]

1932年4月,马占山反正,上述各部大部随之。[2]伪警备军司令官由程志远继任,所部临时编成3个支队:第1支队,张文铸部;第2支队贾金铭部;第3支队王克镇部。

参加射击训练的伪满军1932年5月,以多田骏为最高头衔的顾问部,制订了分三期整顿伪军的方案:第1期,建军时期;第2期,整军时期;第3期,练军时期。

参加射击训练的伪满军1932年5月,以多田骏为最高头衔的顾问部,制订了分三期整顿伪军的方案:第1期,建军时期;第2期,整军时期;第3期,练军时期。

1932年6月,伪满接收由关东军创立并指挥的靖安游击队,改编为靖安军,归伪军政部直辖。由沈阳移驻锦州。六月以绰罗巴图尔的部队为基干,成立兴安东警备军,驻博克固。[2]

1932年10月,苏炳文、张殿久等举旗抗日后,改由张文铸任司令官,重新组建伪黑龙江省军队,编成9个旅。在蒙族居住的兴安地区,建立了兴安南、东、北警备军。

1933年2月,伪满侵攻热河,派张海鹏为前敌总司令,率部下,5个支队和日本军共同作战。8月任命张海鹏为热河省警备司令官,但部队是以洮辽军为基干,仍编成为8个支队。成立了兴安各分省的警备军。[2]

海报1933年4月,伪警备军第4旅2500名士兵哗变;同年5月,伪洮辽警备军第2支队2000余人起义。[3]

海报1933年4月,伪警备军第4旅2500名士兵哗变;同年5月,伪洮辽警备军第2支队2000余人起义。[3]

1933年4月8日,伪吉林警备司令部决定撤销“剿匪”司令部等,新设吉长、滨江、延吉、绥宁、农安等5个地区司令部。

1933年12月1日,又进行改编,设“新京”、吉林、滨江、延吉、绥宁、依兰6个地区司令部。

1933年春,关东军侵占热河后,又建立了伪热河警备司令部和兴安西警备军。原洮辽警备军撤销。

1933年5月28日,设立江防舰队司令部,属海军建制,归日本海军当局派驻东北的“满洲海军特设机关”,后改为“驻满海军部”指挥。司令官尹祚乾,司令部设于哈尔滨。至此,关东军完全占领了辽、吉、黑、热东北四省,伪满疆域和伪满国军的警备区域确定下来。

1933年12月1日,又进行改编,设“新京”、吉林、滨江、延吉、绥宁、依兰6个地区司令部。

1934年3月,伪满傀儡政权实行帝制,伪军政部总长改称军政部大臣,仍由张景惠兼任。

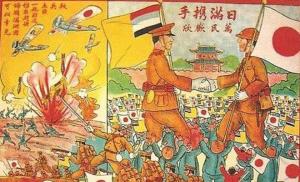

“日满亲善”的宣传画1934年7月1日,伪满实行军政改革,撤销奉、吉、黑、热4个伪警备军司令部,新设5个军管区。各军管区下设若干警备区。伪兴安东、西、南、北4个警备军仍旧。同年底,伪满实行地方行政改革,实行10省(加上兴安4个省为14省)建制,各军管区随之有所变动。

“日满亲善”的宣传画1934年7月1日,伪满实行军政改革,撤销奉、吉、黑、热4个伪警备军司令部,新设5个军管区。各军管区下设若干警备区。伪兴安东、西、南、北4个警备军仍旧。同年底,伪满实行地方行政改革,实行10省(加上兴安4个省为14省)建制,各军管区随之有所变动。

1936年3月,关东军将伪满全境划分为6个防卫地区:东部防卫地区、北部防卫地区、西北防卫地区、中部防卫地区、南部防卫地区、旅大防卫地区。1935年8月,原高达15万的庞大伪军被裁减近半,仅剩不到8万人。一般编制1个团约600人,1个旅约为2000人。伪满军共辖9个警备军,即第1至第5军管区警备军及伪兴安东、兴安西、兴安南、兴安北省4个警备军,另有禁卫步兵团、骑兵第1旅、靖安军等。

“满州国”军骑兵队的袭击训练1936年7月,伪军新设了第6军管区。将伪第2军管区的伪间岛省地区和伪第4军管区的绥宁地区(1937年7月改为伪牡丹江省)划出,归其管辖。司令官为王殿忠。后任依次为王静修、张益三、美崎丈平、李文龙、贾华杰。司令部设于牡丹江。所辖部队由伪第2、3、4军管区拨出。共辖:1个教导队,2个混成旅和1个骑兵旅;并辖绥宁、间岛两个地区司令部。[4][2]

“满州国”军骑兵队的袭击训练1936年7月,伪军新设了第6军管区。将伪第2军管区的伪间岛省地区和伪第4军管区的绥宁地区(1937年7月改为伪牡丹江省)划出,归其管辖。司令官为王殿忠。后任依次为王静修、张益三、美崎丈平、李文龙、贾华杰。司令部设于牡丹江。所辖部队由伪第2、3、4军管区拨出。共辖:1个教导队,2个混成旅和1个骑兵旅;并辖绥宁、间岛两个地区司令部。[4][2]

1937年3月,伪满设立兴安军管区,司令官巴特拉玛布坦,辖兴安东、西、南、北4个警备军。开始未设司令机关,1938年1月始在郑家屯成立伪司令部。

“满州国”军迫击炮队1937年5月,伪满实行行政改革。出于“治安”的需要,将民政部的警务局与军政部合并成立治安部。任命于芷山为伪治安部大臣。后继者为于琛澄、邢士廉。不久,卢沟桥事变爆发后,关东军为驱使伪满军充当马前卒,对军队的限制有所松动,突破了《满洲国陆军指导要纲》规定的兵种和数量。伪军中建立起了飞行队、高炮队、汽车队、特种部队等。兵员数量也不断增加。

“满州国”军迫击炮队1937年5月,伪满实行行政改革。出于“治安”的需要,将民政部的警务局与军政部合并成立治安部。任命于芷山为伪治安部大臣。后继者为于琛澄、邢士廉。不久,卢沟桥事变爆发后,关东军为驱使伪满军充当马前卒,对军队的限制有所松动,突破了《满洲国陆军指导要纲》规定的兵种和数量。伪军中建立起了飞行队、高炮队、汽车队、特种部队等。兵员数量也不断增加。

1938年,伪满成立了征募科,实行半征半募的办法,各军管区和部队计划需要的兵数,由地方行政派选合一定条件的壮丁充当兵役,也规定了三年退伍的办法。[2]

“满州国”军简易装甲战车1938年10月,在伪间岛省明月沟成立了“间岛特设队”,300人左右,全部由朝鲜族伪国兵组成,属第6军管区,专门用来对付抗联。

“满州国”军简易装甲战车1938年10月,在伪间岛省明月沟成立了“间岛特设队”,300人左右,全部由朝鲜族伪国兵组成,属第6军管区,专门用来对付抗联。

1939年3月,撤销各军管区内的地区司令部,以加强对部队的直接指挥。

1939年5月,增设伪第7、第8军管区。

1940年3月,撤销伪兴安军管区和兴安东、西、南、北4个警备军,分设第9、第10两个军管区。

1940年4月,治安部成立了兵事科,各军管区成立了兵事处和办事处,伪满树立了兵事制度。[2]

1941年7月,开始征集第一次国兵入营。[2]

1941年,伪满实行征兵制,规定服役期限为3年。但由于战争形势的需要,服役期满的伪国兵,一再延期服役,直至伪满垮台,无一人退伍。所以兵力有增无减。至1945年几乎膨胀了一倍,达15万人左右。其中,约7万人(包括“铁石部队”),配置在热河。

“满州国”军步兵炮队1941年10月,增设第11军管区。由伪第6军管区划出伪东安省及混22旅组成。司令官于治功。后任为王济众、关成山、郭若霖。司令部设于密山。

“满州国”军步兵炮队1941年10月,增设第11军管区。由伪第6军管区划出伪东安省及混22旅组成。司令官于治功。后任为王济众、关成山、郭若霖。司令部设于密山。

1943年4月,撤销治安部,成立军事部。任邢士廉为军事部大臣。

1944年3月,伪铁路警护队改编为伪铁路警护军,司令官濑谷启中将。司令部设于沈阳。辖6个铁路警备旅。

1944年12月,为补充侵略华北日军兵力之不足,加强对冀热地区八路军的围剿,关东军与华北方面军签署了一个“关于满华国境地带治安肃正协定”,规定由伪满军派一部分兵力进入冀东,归华北特别警备军指挥。据此,关东军命伪军事部拼凑1个步兵旅,1个骑兵旅和其他伪军,组成华北临时派遣队,称为“铁石部队”。

1945年初,伪第1师由锦州移驻勃利,归第11军管区指挥。

1945年1月,进驻冀东,归华北特别警备军司令官加藤泊治(次)郎中将指挥。伪铁石部队的指挥机关——联络处,设在唐山的华北特别警备军司令部内。伪铁石部队包括铁血部队、铁心部队和直属部队。同时,伪热河省派出一支由10个警察大队组成的“一心队”,伪热河省警务厅长皆川富之丞任队长,进驻遵化,负责该地区的警备。

1945年3月,又由伪铁路警护军抽出3个支队,组成铁路警护旅,称为铁华部队,担任京奉线唐山至山海关的警戒。队长富永清一少将,队部驻唐山。

自动车队

1936年,开始筹备成立独立第一自动车队,驻在奉天,归治安部直辖,主要先养成运转手技术,也是一个培养教育的机关。[2]

1938年,在长春成立独立第二自动车队。[2]

1940年,后在牡丹江、昂昂溪逐次成立第三第四第五自动车队,和靖安师、兴安师的自动车队。成立自动车学校,专作为自动车的教育和训练。[2]

空军

1937年2月,安田行秀与三谷胜正两位日本陆军中佐筛选三十名伪满洲国军的士兵,前往哈尔滨接受地勤人员训练。[5]

1939年4月,伪满洲国军第1飞行队在奥野正的领导下于新京正式宣告成立。[5]

1940年,成立伪飞行队司令部,司令官野口雄二郎少将,辖3个飞行队。飞行队长都是日本人,飞行员大部分也是日本人。

1941年1月4日,第3飞行队的中士班长苏贵祥,受到投奔抗联第3路军第12支队的老同事刘远泰吸收,率领74名地勤人员起义,击毙基地的11个军官后,他们集体朝苏联撤退。《日苏中立条约》签订后,类似的大规模抗日运动再未在飞行队内发生。[5]

1942年11月,曹秉森任伪飞行队司令官。

1943年,伪飞行队司令部改称航空队司令部。

1944年12月7日和21日,第2飞行队在奉天上空拦截美国陆航第20航空队的B-29轰炸机。[5]

高射炮队

“满州国”军高射炮队1937年,开始建立伪高射炮队。最初在沈阳成立伪第1高射炮队,属第一军管区。[2]

“满州国”军高射炮队1937年,开始建立伪高射炮队。最初在沈阳成立伪第1高射炮队,属第一军管区。[2]

1939年,在长春成立独立第二高射炮队。[2]

1941年,又先后成立了4个高射炮队,计为5个队。[2]

1943年9月,在沈阳成立了伪高射炮队司令部,司令官张大任,统辖上面5个高射炮队。

1944年3月的改编,设立高射炮队司令部,驻奉天,张大任少将为司令官,统辖伪满第一至第五高射炮队,又同年成立高角炮队。[2]

1945年,又在鞍山成立了高角炮队。

海军

“满州国”海军陆战队1932年1月,日军侵占哈尔滨后,东北江防舰队长尹祚乾投降。3月9日伪满军政部成立,改为伪满海军江防舰队,尹祚乾为司令,司令部设在哈尔滨,军政部顾问部以伊藤海军大佐为顾问。舰队共有舰艇6艘,补充队一个,一切仍用旧制,并无变更,舰艇总吨数2200吨,兵员300名。[2]

“满州国”海军陆战队1932年1月,日军侵占哈尔滨后,东北江防舰队长尹祚乾投降。3月9日伪满军政部成立,改为伪满海军江防舰队,尹祚乾为司令,司令部设在哈尔滨,军政部顾问部以伊藤海军大佐为顾问。舰队共有舰艇6艘,补充队一个,一切仍用旧制,并无变更,舰艇总吨数2200吨,兵员300名。[2]

1938年11月,日本“驻满海军部”撤销。

1939年2月,决定将伪江防舰队改编为江上军,归陆军建制。同年11月改编完成。司令官李文龙。后任为宪原—曹秉森。司令部设于哈尔滨。初下辖两个地区队。

1942年9月,进行改编,撤销地区队,部队编为5个战队和8个炮艇队。

编制序列

指挥系统

- 沿革

满洲国”设军政部(后称“军事部”),下辖奉天、吉林等9个警备军司令部(后改为11个军管区),由中国人出任主官。但军政部及各军区还设有“军事顾问部”,日本现役军官充任顾问,使“伪满一切军事活动、给养和装备等,皆不需经过伪满国务院,转请关东军核示”“这些顾问直接签署批示,即可生效”。伪满“军事顾问部”历任“最高顾问”都是有名的侵华战犯,如多田骏、板垣征四郎等。[6]

军政部的最高长官为总长,次长官为次长,在伪满政权时期,总长均由满系人担任,而后随着日本侵华政策的变化,次长由原来的满系人改为日系人。

卢沟桥事变后,由于需要在加强东北地区治安的同时,增强对苏联东部地区的警备和抽调部分伪军入关作战,东北伪军得到了扩展,作战部队增设指挥机关,成立位于牡丹江市的第6军管区,佳木斯市的第7军管区,乌兰浩特的兴安军管区。成立了伪满洲国皇帝的咨询机关-军事咨议院,将军府。

1932年3月9日,政府成立,就成立了军政部,同时日本军方面也在军政部内设立顾问部,统率系统和指导系统相对的存在。[2]当时军政部的机构是:

| 部门 | 下属课 | 职责 |

|---|---|---|

| 参谋司(后又增设测量课、宪兵课) | 总务课 | 庶务、用度、秘书 |

| 军衡课 | 人事、恩尝、功绩调查 | |

| 军事课 | 作战、编制、教育 | |

| 军医课 | 医务、卫生 | |

| 军法课 | 法务、审判 | |

| 军需司 | 兵器课 | 兵器、马匹 |

| 经理课 | 主计,需用 | |

| 舰政课 | 江防舰队的舰政 | |

| 宣传部 | --- | 关于宣传、调查、报道事项 |

| 资料来源:[2] | ||

1937年7月,军政部改治安部,并入警务司,但次长是文官,专办警察事项。军事和警察虽在治安部大臣统属下,但互不得干预职务,所以事务上没有联系。军关系方面机构:

| 部门 | 下属科 | 职责 |

|---|---|---|

| 官房 | --- | 大臣秘书和各方面联系的业务 |

| 参事官室 | --- | 法制事项的起草、审查,有关军的政治上对策 |

| 参谋司 | 总务科 | 各科关于规章条例事项的立案审核,各种企划事项的审议 |

| 军事科 | 作战、用兵、编制 | |

| 训练科 | 军队及学校的教育训练 | |

| 调查科 | 调查、统计、宣传 | |

| 江防科 | 江防舰队作战和训练业务 | |

| 资料来源:[2] | ||

1939年,成立征募科。[2]

1940,征募科改兵事科。新设防卫科。[2]

1941年,调查科改精军科。[2]

1942年,撤销防卫科。[2]

1943年3月,治安部把警务司划出,并入了铁路警护队,使军和警分离,成立了新的军事部。机构是:取消文官的次长,新设军的次长,佐理政务和部务。[2]

| 部门 | 下属部门 |

|---|---|

| 官房 | 秘书室、人事科、庶务科(受次长区署) |

| 参谋司 | 第一科(作战、用兵),第二科(情报、兵要地理),第三科(教育、训练),第四科(宣传、报道),第七科(飞行队所关业务) |

| 军政司 | 军务科、兵事科、主计科、经营科、医务科、兽医科、法务科 |

| 参事官室 | (同前) |

| 铁路警护司 | 第五科、第六科(铁路警护军受关东军直接指挥,伪满军事部只作事务的处理,并和伪满军方面没连系) |

| 资料来源:[2] | |

- 历任长官

| 时间 | 职务 | 姓名 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 1932年3月至1935年3月 | 军政部大臣(部长) | 张景惠 | ---- |

| 1935年3月至1939年3月 | 军政部大臣(治安部大臣) | 于芷山 | 军政部在1937年8月改为治安部 |

| 1939年3月至1942年9月 | 治安部大臣 | 于琛澄 | 治安部在1940颁布国兵法 |

| 1942年9月至1945年8月 | 军事部大臣 | 邢士廉(满族) | 治安部改革1943年3月,撤销警务司,并入铁道警护司,铁道警护队改为铁道警护军 |

| 资料来源:[2]备注:最初军政部长是马占山(满族),但时期颇暂短,未计算在内 | |||

编制

| 部门 | 下属课 | 职责 |

|---|---|---|

| 参谋司(后又增设测量课、宪兵课) | 总务课 | 庶务、用度、秘书 |

| 军衡课 | 人事、恩尝、功绩调查 | |

| 军事课 | 作战、编制、教育 | |

| 军医课 | 医务、卫生 | |

| 军法课 | 法务、审判 | |

| 军需司 | 兵器课 | 兵器、马匹 |

| 经理课 | 主计,需用 | |

| 舰政课 | 江防舰队的舰政 | |

| 宣传部 | --- | 关于宣传、调查、报道事项 |

| 资料来源:[2] | ||

顾问配置

| 部门 | 下属科 | 职责 |

|---|---|---|

| 官房 | --- | 大臣秘书和各方面联系的业务 |

| 参事官室 | --- | 法制事项的起草、审查,有关军的政治上对策 |

| 参谋司 | 总务科 | 各科关于规章条例事项的立案审核,各种企划事项的审议 |

| 军事科 | 作战、用兵、编制 | |

| 训练科 | 军队及学校的教育训练 | |

| 调查科 | 调查、统计、宣传 | |

| 江防科 | 江防舰队作战和训练业务 | |

| 资料来源:[2] | ||

军衔

| 部门 | 下属部门 |

|---|---|

| 官房 | 秘书室、人事科、庶务科(受次长区署) |

| 参谋司 | 第一科(作战、用兵),第二科(情报、兵要地理),第三科(教育、训练),第四科(宣传、报道),第七科(飞行队所关业务) |

| 军政司 | 军务科、兵事科、主计科、经营科、医务科、兽医科、法务科 |

| 参事官室 | (同前) |

| 铁路警护司 | 第五科、第六科(铁路警护军受关东军直接指挥,伪满军事部只作事务的处理,并和伪满军方面没连系) |

| 资料来源:[2] | |

院校

| 时间 | 职务 | 姓名 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 1932年3月至1935年3月 | 军政部大臣(部长) | 张景惠 | ---- |

| 1935年3月至1939年3月 | 军政部大臣(治安部大臣) | 于芷山 | 军政部在1937年8月改为治安部 |

| 1939年3月至1942年9月 | 治安部大臣 | 于琛澄 | 治安部在1940颁布国兵法 |

| 1942年9月至1945年8月 | 军事部大臣 | 邢士廉(满族) | 治安部改革1943年3月,撤销警务司,并入铁道警护司,铁道警护队改为铁道警护军 |

| 资料来源:[2]备注:最初军政部长是马占山(满族),但时期颇暂短,未计算在内 | |||

主要标志

伪满军概分为中央直辖和军管区隶属两部分,初、中时期,主要力量是在各军管区,中央直辖者较少。

1932年,伪满洲国的军队,已达14万人左右。

1945年4月,伪满军队的改编:收缴步骑兵的重火器和扩编工兵及辎重。改编一部的部队是为应时局紧迫,限制伪满军的战力,同时还利用士兵给给它服劳役的双层目的而实行的。当时各军管区的编制是:

| 类别 | 部队名称 | 备注 |

|---|---|---|

| 伪军事部直属伪军 | 禁卫队 | 司令官张名久,驻长春。步兵团一,骑兵连一,炮兵连一。 |

| 航空队 | 司令官田中收,驻奉天。高射炮队五,高角炮一。 | |

| 高射炮队 | 司令官刘牧禅,驻奉天。第一飞行队(两连),第二飞行队(两连),第三飞行队(一连),兴安飞行队(两连)。每飞行连附属整备连一。共有飞行机、战斗机一百架。 | |

| 独立通信队 | 有线营一(四连),无线营一(三连),军士教导连一。 | |

| 宪兵司令部 | 司令官刘尚华。 | |

| 铁路警护军 | 司令官太田(名不详)中将。 | |

| 江上军 | 司令官曹秉森,驻哈尔滨。 | |

| 铁石部队 | 驻冀东。 | |

| 地方伪军 | 第1军管区 | 辖伪奉天、锦州、安东、通化4省。司令官王之佑,司令部驻沈阳。辖步1旅。 |

| 第2军管区 | 辖伪吉林、四平省。司令官关成山,司令部驻吉林。辖步2旅。 | |

| 第3军管区 | 管辖伪龙江省。司令官赵秋航,司令部驻齐齐哈尔。辖步4旅。 | |

| 第4军管区 | 辖伪滨江省。司令官李文龙,司令部驻哈尔滨。辖步17旅。 | |

| 第5军管区 | 辖伪热河省。司令官赫慕侠,司令部驻承德。辖4个步兵旅。 | |

| 第6军管区 | 辖伪牡丹江、间岛省。司令官贾华杰,司令部驻牡丹江。辖步兵3旅。 | |

| 第7军管区 | 辖伪三江省。司令官吕衡,司令部驻佳木斯。辖步兵7旅。 | |

| 第8军管区 | 辖伪北安、黑河省。司令官周大鲁,司令部驻北安。辖步兵12旅。 | |

| 第9军管区 | 辖伪兴安省南、兴安西省。司令官甘珠尔扎布,司令部驻通辽。辖第2师。 | |

| 第10军管区 | 辖伪兴安东、兴安北省。司令官郭文林,司令部驻海拉尔。辖兴安骑兵第47、48团,均驻南屯。 | |

| 第11军管区 | 辖伪东安省。司令官郭若霖,司令部驻密山。辖步兵11旅,配属第1师。 | |

| 第一师 | 步兵团二,骑兵团一,炮兵队一,工兵队一,辎重队一,自动车队一,通信队一 | |

| 第二师 | 骑兵团二,步兵团一,炮兵团一,自动车队,通信队。 | |

| 特殊部队 | 朝鲜族特殊部队:间岛特设队 | 1938年9月成立,由3个连组成,队长为日本人。首任队长为染川一男,军官为日本人和朝鲜人,士兵全部是朝鲜人,队部设于伪间岛省明月沟(现属安图县),专门对付抗日武装和镇压朝鲜族反满抗日运动。 |

| 白俄特殊部队:浅野部队 | 包括松花江部队,横道河子部队和海拉尔部队。为秘密谋略部队。名义上属伪军编制,实际上归关东军哈尔滨特务机关指挥。其任务是协助关东军对苏联进行谋略。1941年参加“关特演”,准备一旦日苏战争爆发,破坏苏联的西伯利亚铁路。 | |

| 蒙古族特殊部队:矶野部队 | 1941年9月于昌图成立,称为第868部队,约700余人,全部为骑兵。队长矶野实一少佐,军官有日本人和蒙古人,士兵都是蒙古人。1943年3月移驻兴安(今乌兰浩特),改称第53部队,队长改由松浦友好继任。1944年7月,改编为关东军第2游击队,成为日本的正规军。 | |

| 总兵力计:步兵旅九,混成旅二,骑兵旅一,步兵团三,骑兵团三,炮兵团二,炮兵营三,骑兵连一,炮兵连一,工兵队三十,辎重队十七,自动车队六,高射炮队五,高角炮队一,独立通信队一,通信队十三,飞行队四(七个连)。人员总数十二万九千名。 | ||

| 资料来源:[2]备注:此外,训练学校有教导队,步骑各一队,炮兵一连。陆军兴安学校有骑兵教导团一(骑兵三连,炮兵一连,机关枪一连)。 | ||

军旗

| 类别 | 部队名称 | 备注 |

|---|---|---|

| 伪军事部直属伪军 | 禁卫队 | 司令官张名久,驻长春。步兵团一,骑兵连一,炮兵连一。 |

| 航空队 | 司令官田中收,驻奉天。高射炮队五,高角炮一。 | |

| 高射炮队 | 司令官刘牧禅,驻奉天。第一飞行队(两连),第二飞行队(两连),第三飞行队(一连),兴安飞行队(两连)。每飞行连附属整备连一。共有飞行机、战斗机一百架。 | |

| 独立通信队 | 有线营一(四连),无线营一(三连),军士教导连一。 | |

| 宪兵司令部 | 司令官刘尚华。 | |

| 铁路警护军 | 司令官太田(名不详)中将。 | |

| 江上军 | 司令官曹秉森,驻哈尔滨。 | |

| 铁石部队 | 驻冀东。 | |

| 地方伪军 | 第1军管区 | 辖伪奉天、锦州、安东、通化4省。司令官王之佑,司令部驻沈阳。辖步1旅。 |

| 第2军管区 | 辖伪吉林、四平省。司令官关成山,司令部驻吉林。辖步2旅。 | |

| 第3军管区 | 管辖伪龙江省。司令官赵秋航,司令部驻齐齐哈尔。辖步4旅。 | |

| 第4军管区 | 辖伪滨江省。司令官李文龙,司令部驻哈尔滨。辖步17旅。 | |

| 第5军管区 | 辖伪热河省。司令官赫慕侠,司令部驻承德。辖4个步兵旅。 | |

| 第6军管区 | 辖伪牡丹江、间岛省。司令官贾华杰,司令部驻牡丹江。辖步兵3旅。 | |

| 第7军管区 | 辖伪三江省。司令官吕衡,司令部驻佳木斯。辖步兵7旅。 | |

| 第8军管区 | 辖伪北安、黑河省。司令官周大鲁,司令部驻北安。辖步兵12旅。 | |

| 第9军管区 | 辖伪兴安省南、兴安西省。司令官甘珠尔扎布,司令部驻通辽。辖第2师。 | |

| 第10军管区 | 辖伪兴安东、兴安北省。司令官郭文林,司令部驻海拉尔。辖兴安骑兵第47、48团,均驻南屯。 | |

| 第11军管区 | 辖伪东安省。司令官郭若霖,司令部驻密山。辖步兵11旅,配属第1师。 | |

| 第一师 | 步兵团二,骑兵团一,炮兵队一,工兵队一,辎重队一,自动车队一,通信队一 | |

| 第二师 | 骑兵团二,步兵团一,炮兵团一,自动车队,通信队。 | |

| 特殊部队 | 朝鲜族特殊部队:间岛特设队 | 1938年9月成立,由3个连组成,队长为日本人。首任队长为染川一男,军官为日本人和朝鲜人,士兵全部是朝鲜人,队部设于伪间岛省明月沟(现属安图县),专门对付抗日武装和镇压朝鲜族反满抗日运动。 |

| 白俄特殊部队:浅野部队 | 包括松花江部队,横道河子部队和海拉尔部队。为秘密谋略部队。名义上属伪军编制,实际上归关东军哈尔滨特务机关指挥。其任务是协助关东军对苏联进行谋略。1941年参加“关特演”,准备一旦日苏战争爆发,破坏苏联的西伯利亚铁路。 | |

| 蒙古族特殊部队:矶野部队 | 1941年9月于昌图成立,称为第868部队,约700余人,全部为骑兵。队长矶野实一少佐,军官有日本人和蒙古人,士兵都是蒙古人。1943年3月移驻兴安(今乌兰浩特),改称第53部队,队长改由松浦友好继任。1944年7月,改编为关东军第2游击队,成为日本的正规军。 | |

| 总兵力计:步兵旅九,混成旅二,骑兵旅一,步兵团三,骑兵团三,炮兵团二,炮兵营三,骑兵连一,炮兵连一,工兵队三十,辎重队十七,自动车队六,高射炮队五,高角炮队一,独立通信队一,通信队十三,飞行队四(七个连)。人员总数十二万九千名。 | ||

| 资料来源:[2]备注:此外,训练学校有教导队,步骑各一队,炮兵一连。陆军兴安学校有骑兵教导团一(骑兵三连,炮兵一连,机关枪一连)。 | ||

制服

日军派在伪军中的顾问,除海军外,其原来的职务,均为关东军司令部附。

1934年3月1日,溥仪由伪满洲国执政改称为满洲帝国皇帝,按“日满军事守势协定”向伪军下达“军令第二号”,承认关东军对伪满军队的指挥权及全面控制权。军令的内容为:朕对与盟军权限调整之件已经裁可,兹予公布。依国军防卫法第29条,在帝国国内与盟军关于共同防卫上进行之防卫准备、训练及实施方面,必须受其节制。

1932年春,伪满各将领及日本在各作战部队中的顾问配置情况为:

| 部门 | 顾问配置 |

|---|---|

| 军政部 | 最高顾问:多田骏 (炮兵大佐)主任顾问:佐久间亮三(骑兵少佐)主计顾问:住谷悌(主计大尉) |

| 奉天省警备军 | 主任顾问:菅野谦吾(工兵少佐) |

| 吉林省警备军 | 主任顾问:大迫通贞(步兵中佐) |

| 黑龙江省警备军 | 主任顾问:林义秀(步兵少佐) |

| 兴安警备军 | 主任顾问:斋藤恭平(步兵少佐) |

| 海军 | 海军顾问:伊藤整(海军大佐) |

| 资料来源: | |

1939年后,伪满军事上的变革,强化用日本人以统率伪满军的组织系统。新设的特种部队内不论部队长或执掌事务的人,绝大多数是日本人。中央机关和学校教育机关由日本人掌握全部事务、部队由团长以下和伪满系同等数由日本人充当部队长,兴安师长、旅长都任用日本人,部队内使用日本口令、文书废止汉文,全用日文,会议、讲说使用日语,避免使用翻译。部队士兵添设学习日语日文。[2]

参战战役

| 部门 | 顾问配置 |

|---|---|

| 军政部 | 最高顾问:多田骏 (炮兵大佐)主任顾问:佐久间亮三(骑兵少佐)主计顾问:住谷悌(主计大尉) |

| 奉天省警备军 | 主任顾问:菅野谦吾(工兵少佐) |

| 吉林省警备军 | 主任顾问:大迫通贞(步兵中佐) |

| 黑龙江省警备军 | 主任顾问:林义秀(步兵少佐) |

| 兴安警备军 | 主任顾问:斋藤恭平(步兵少佐) |

| 海军 | 海军顾问:伊藤整(海军大佐) |

| 资料来源: | |

后续

伪满洲国军的军衔制度是日军、前清军队的当时中国军队军衔制度的综合体,同时也有其“自己特色”。在1932年3月,伪满洲国军正式成军时,其军衔分为三类六等十六级,将官校官尉官称“军官”、准尉以下称“士兵”,在伪满海军江防舰队中,实行伪海军衔,与陆军军衔基本一致,只是在二等兵以下有一个“练兵”军衔。

1934年6月,伪满发布《陆军武官、兵等级之件》,修订了军衔等级。主要有:1、把将官、校官、尉官、准尉官、军士统称为“武官”;2、把“下士、上等兵、一等兵、二等兵”依次改称“少士、上兵、中兵、少兵”。在兵种设置上也趋于完整:在兵科(一般兵种)官兵中设宪兵、步兵、骑兵、炮兵、工兵、辎重兵等,在部门(勤务)官兵中设军需部、卫生部、兽医部、军法部、军乐部等。

1937年6月,增设荣誉军衔称号-将军,并规定 “对陆海军上将之勋绩卓著、历官有年者,表彰勋劳,并示尊崇优待之意,决定由皇帝敕授以'将军’称号”。

1939年,将伪满“海军江防舰队”改编为伪满“江上军”,其官兵一律改为“江上军”军衔,岸上官兵一律改穿陆军军服,船艇官兵称穿原海军服。(注:“江上军”中的日系军官仍使用原伪满海军衔、穿用原海军服);1940年正式组建“航空部队”,并增设“航空兵军衔”。

1941年初,伪满军队也进行了较大调整:增设“技术部”,在上兵之上增设“兵长”军衔等。伪满军由军官学校毕业后初任少尉,满2年进中尉,中尉满2年进上尉,上尉满3年进少校。少校满3年进中校,中校满3年进上校。上校4年进少将,少将3年进中将,中将4年进上将。上将终身职,因军功可敕封为“将军”称号,身列“将军府”,这是伪满军人最高的荣誉职。

1941年初至1945年满洲国覆灭时的伪满军衔设置:

| 类别 | 军衔 |

|---|---|

| 将军 | 将军 |

| 将官 | 上将、中将、少将 |

| 校官 | 上校、中校、少校 |

| 尉官 | 上尉、中尉、少尉 |

| 准尉官 | 准尉 |

| 军士 | 上士、中士、少士 |

| 兵 | 兵长、上兵、中兵、少兵 |

伪满军队中曾被授予(或晋升为)将军、上将军衔的“伪满高级武官”有:

| 类别 | 姓名及敕授时间 | |

|---|---|---|

| 伪满将军 | 张景惠(1937年6月敕授) | 于芷山(1937年6月敕授) |

| 张海鹏(1937年6月敕授) | 吉兴(满族、1942年10月敕授) | |

| 于琛澂(1942年10月敕授) | --- | |

| 伪满上将 | 马占山(满族、1932年3月授,8月褫夺) | 王殿忠(1936年10月晋) |

| 张景惠(1932年3月授) | 巴特玛拉布坦(蒙古族,1936年10月晋) | |

| 张海鹏(1932年3月授) | 郭恩霖(1938年4月晋) | |

| 于芷山(1934年7月晋) | 王之佑(1942年9月晋) | |

| 吉兴(满族,1934年7月晋) | 张文铸(1942年9月晋) | |

| 于琛澂(1934年7月晋) | 邢士廉(满族、1935年7月晋) | |

| 王静修(1934年7月晋) | -- | |

| 伪满将官 | 尹祚乾中将(1935年晋,此人是伪满唯一的“海军中将”) | |

| 爱新觉罗宪均军医少将(满清亲王,1944年8月晋,此人是满族爱新觉罗氏中唯一的“伪满将官”) | ||

-

军用suv 我国军用汽车用的是哪个汽车品牌?

2025-11-03 21:56:30 查看详情 -

满洲里国际物流产业园区

2025-11-03 21:56:30 查看详情 -

满洲里边境经济合作区

2025-11-03 21:56:30 查看详情

求购

求购