- 朝鲜孝宗

朝鲜孝宗

人物生平

早年生涯

万历四十七年(1619年)五月二十二日,李淏出生于汉城(今首尔)庆幸坊,其父为绫阳君李倧(后来的仁祖),母亲为韩氏(后来的仁烈王后)。[1]天启三年(1623年)三月十三日,李倧发动“仁祖反正”,推翻光海君的统治,成为新任朝鲜国王,李淏也成为王子。不过他还有长兄昭显世子李,所以他以嫡次子的身份,于天启六年(1626年)十二月被册封为“凤林大君”,崇祯四年(1631年)九月迎娶仁祖反正功臣张维之女(后来的仁宣王后)。[2]

李淏五岁开始读书,十岁起师从南人学者尹善道三年之久,李淏后来称赞他“善于训诲”,并说“予之解蒙,实赖此人之功也,予常不能忘于怀”。[3]有一次,李淏问他处身之方,尹善道回答:“‘公子王孙芳树下,清歌妙舞落花前’(唐刘希夷《代悲白头翁》诗句),难道不是千古名作吗?”李淏遂感悟到韬光养晦之道,以此处身。十七岁时,又有西人学者宋时烈当了他的师傅。后来宋时烈成为李淏晚年的重臣。

崇祯九年(1636年)十二月,清太宗皇太极率清军大举入侵朝鲜,朝鲜历史上称为“丙子胡乱”。凤林大君李淏偕弟弟麟坪大君李㴭及世子嫔姜氏等王室眷属逃往江华岛。翌年正月二十二日,清睿亲王多尔衮率军进攻江华岛,朝鲜防线迅速瓦解,李淏先召集分备边司诸臣,商讨对策,派李敏求去侦察敌军,然后“披甲募兵”,在江华府城南门外遭遇清军,迅速败退。多尔衮派人到城下劝降,否则屠城,李淏派尹昉前去交涉,然后决定前往清营投降,多尔衮以礼相待,在晚上与多尔衮“联骑入城“。其后,李淏按多尔衮要求,给南汉山城中的仁祖写信。[4]仁祖得知江华岛失守、李淏等被俘之事后,被迫同意出城投降。正月三十日,仁祖在汉江南岸的三田渡向皇太极行三跪九叩之礼,李淏就与其他江华岛俘虏站在受降坛下西侧,目睹了这耻辱的一幕。

成为储君

丙子胡乱结束后,李淏尚不能立刻与父亲团聚,而是与妻子及兄长昭显世子一起被押送到清朝都城盛京(今辽宁沈阳)做人质。崇德六年(1641年)八月至九月跟昭显世子一起随皇太极前往锦州,观察明清松锦大战。李淏自称在入质盛京之时,臣民就认为自己更贤德而归心,但也有说法是终日饮酒嬉戏,无心学问。顺治元年(1644年),清军入关,昭显世子随清摄政王多尔衮出征,李淏则于五月七日回到朝鲜,七月九日又北上清朝,并赴北京参加顺治帝的登极大典。其后,多尔衮召见昭显世子与凤林大君李淏于武英殿,允许朝鲜人质回国。其中昭显世子先回,而李淏则于顺治二年(1645年)正月二十六日获准东归。

顺治二年(1645年)三月二十六日,李淏离开北京,五月十四日,抵达汉城。[5]此前四月二十六日,他的兄长昭显世子去世,仁祖无意按惯例立昭显世子之子为王世孙,而打算立李淏为王世子,此举遭到多数大臣反对,唯独领议政金瑬和洛兴府院君金自点支持。[6]尽管如此,仁祖在得到清朝使者的首肯后[7],还是强行于九月二十七日立李淏为王世子。[8]清廷则派遣内翰林弘文院大学士祁充格、礼部郎中朱世起等前往朝鲜,于顺治三年(1646年)正月初三日正式册封李淏为朝鲜国王世子。[9][10]

即位为王

顺治六年(1649年)五月初八日,仁祖病危,李淏非常悲痛,差点咬断左手手指,幸得麟坪大君相救而没有断骨,随后仁祖升遐,李淏于五月十三日即位于昌德宫仁政门,是为孝宗。[11]清廷派遣户部启心郎布丹、侍卫撒尔岱携诰命、冕服等物前往朝鲜,于九月初七日正式册封孝宗为朝鲜国王。[12]

孝宗继位之初,朝中掌权的西人党分为四党,分别是洛兴府院君金自点为首的洛党、原平府院君元斗杓为首的原党(以上由勋西派分化而来)、金集等“山林”儒者势力为首的山党和金堉等汉城政界官僚为首的汉党(以上由清西派分化而来)。其中势力最强的是洛党。孝宗即位后,起用山党人士,任命金集为礼曹参判、大司宪,宋浚吉为司宪府执义,宋时烈为司宪府掌令,还召见了已经隐居的斥和派重臣金尚宪,展现了与仁祖朝迥然不同的气象。另一方面,山党对仁祖反正功臣势力的弹劾也开始了,金自点被流放,元斗杓罢官。其后山党和汉党又围绕实施大同法和选拔人才的问题的产生矛盾,孝宗选择支持金堉为首的主张大同法的汉党,其深层次原因可能在于山党想给愍怀嫔翻案,危及孝宗的王权合法性。[13]到顺治七年(1650年)二月,金尚宪、金集、宋浚吉、宋时烈等山党人士全部离开朝廷。[14]

另一方面,孝宗在对清关系上也进行调整。仁祖末年,金自点为首的亲清派洛党专权,强制要求所有场合使用清朝年号。孝宗继位后,接受弘文馆应教赵赟之建议,不在仁祖玉册、志石中写入清朝年号,传递出反清的信号。[15]另一方面,他开始酝酿“北伐论”,计划配合中原反清势力,武力推翻清朝,恢复明朝,并一雪丁丑下城之耻。他曾在经筵中强调汉武帝能雪平城之耻,故优于汉文帝,由于在儒家史观中,汉文帝的评价高于汉武帝,所以他的这席话遭到在场儒臣的反对,但也有人悟出了“北伐”的深意,如宋时烈在顺治六年(1649年)八月上疏提出“修政事以攘夷狄”的主张,就是对孝宗“北伐论”的回应。

巩固统治

金自点被流放后,其心腹译官李馨长密告清朝,称孝宗罢黜亲清旧臣、起用斥和士人,并密谋反清,还送去了不写清朝年号的仁祖长陵志文文本作为证据。恰好此时孝宗上奏汇报“倭情”,请求允许朝鲜修筑城池、训练士兵来防备日本,同时又请求将漂流汉人船只送到倭馆,惹恼了清朝。清摄政王多尔衮派祁充格等六名使臣去敲打朝鲜,是为顺治七年(1650年)春的六使诘责事件。史载当时“人情震惧”、“朝野汹汹”,传言清兵压境,孝宗听说后也“大惊忧,达夜不寐”。他起用已被罢官的元斗杓为远接使,领议政李景奭也自告奋勇,前去义州侦察情况。结果清使雷声大雨点小,只问了筑城一事,孝宗很快搪塞过去。清使还顺便为多尔衮提亲,孝宗遂以王族锦林君李恺胤之女为自己的义女,封为义顺公主,嫁给多尔衮。一场外交危机得以化解。

顺治八年(1651年)十一月,仁祖后宫赵氏诅咒案东窗事发,孝宗趁机挖出了金自点为首的阴谋集团,粉碎了他们的未遂政变。金自点从流放地光阳押赴汉城,凌迟处死,废贵人赵氏被赐死,孝宗由此巩固了王权。孝宗以汉党金堉、郑太和轮流为领议政,主导政局,同时辅以原党及南人的势力,这一政治格局维持到孝宗末年。[13]

孝宗稳固了权力以后,为了实现北伐目标,积极修城练兵,扩充财政与军备,实行了推刷奴婢、营将制等政策,但收效不大。更严峻的现实是在小冰河期的环境下,孝宗统治下的朝鲜天灾频仍,连续六七年粮食歉收,引发饥荒,到顺治十五年(1658年)更是到了“风旱饥馑,近古所无”的地步。[16]同时,他以北伐为目标的财政与军事计划不仅难以落实,也遭到大多数大臣的反对。顺治十二年(1655年)孝宗为慈懿王大妃赵氏(庄烈王后)营建万寿殿时,曾召见了一些家属死于丙子胡乱的大臣,稍微透露北伐之意,但都“皆邈然无以为意”。[17]因此,孝宗后期经常叹息“日暮道远”,流露出深深的挫败感。[18][19]

赍志以殁

顺治十五年(1658年),孝宗所倚重的能臣金堉病重,九月去世。孝宗对于其他重臣不甚满意,认为元斗杓“不无其才,而气质素欠从容,似难为精细之事”,沈之源“贤而无才”,李厚源“多病不出”,郑太和虽然“有智有虑识事务”,但“不欲担当重事”。因此在当年九月,孝宗重新起用宋时烈、宋浚吉等“山党”士人,提拔宋时烈为吏曹判书,宋浚吉为大司宪,后擢为兵曹判书。顺治十六年(1659年)三月十一日,孝宗单独召见宋时烈于昌德宫熙政堂,和盘托出他北伐的抱负。孝宗自信“熟知彼中形势及山川道里”,因此对清朝没有“畏慑之心”。他的北伐论是建立在“满清崩溃论”的基础上,即他判断“彼虏有必亡之势”,依据如下:

- 皇太极兄弟众多,顺治帝兄弟稀少;

- 皇太极时人才济济,顺治帝时都是庸劣之辈;

- 皇太极时崇尚武事,顺治帝时日益汉化,武事渐废;

- 顺治帝“虽曰英雄,荒于酒色已甚,其势不久”。[17]

他认为北伐的可行性在于:

- 中原豪杰义士会群起响应;

- 满清不尚武事,辽沈防备空虚;

- 朝鲜向清所贡岁币都在辽沈,北伐期间可资军用;

- 丁卯、丙子胡乱中有数万朝鲜俘虏,可为内应。[17]

孝宗赐宋时烈密札因此,孝宗计划在十年内培养精锐鸟铳兵10万人,等待清朝内乱,然后出兵直抵山海关外,强调“大概今日事,于吾身不能有为,则将不能有为矣”,并认为大臣们都反对北伐,只有宋时烈才是唯一值得共同商议北伐的人。[17]但宋时烈虽然也高唱“内修外攘”,但认为“内修”是“外攘”的前提。他在《丁酉封事》中指出要北伐首先在于“正君心”,不赞成急进的财政与军事计划。在接受孝宗单独召见时,仍然大谈“格、致、诚、正”才是当务之急,强调“养民足食”;而孝宗则一心“养兵”,将“养兵”与“养民”的协调搁置一边,将来再议,因此君臣二人看似鱼水相得,实则同床异梦。[20]

孝宗赐宋时烈密札因此,孝宗计划在十年内培养精锐鸟铳兵10万人,等待清朝内乱,然后出兵直抵山海关外,强调“大概今日事,于吾身不能有为,则将不能有为矣”,并认为大臣们都反对北伐,只有宋时烈才是唯一值得共同商议北伐的人。[17]但宋时烈虽然也高唱“内修外攘”,但认为“内修”是“外攘”的前提。他在《丁酉封事》中指出要北伐首先在于“正君心”,不赞成急进的财政与军事计划。在接受孝宗单独召见时,仍然大谈“格、致、诚、正”才是当务之急,强调“养民足食”;而孝宗则一心“养兵”,将“养兵”与“养民”的协调搁置一边,将来再议,因此君臣二人看似鱼水相得,实则同床异梦。[20]

这次召见不久后的三月二十六日,孝宗梦见金自点提剑闯入寝宫。四月,孝宗的鬓角就长了脓包,不久蔓延脸部,以致不能开眼。[21][22]顺治十六年(1659年)五月初四日,医官申可贵给孝宗脸部施针灸时不慎扎进血管,血流不止,孝宗随即升遐于昌德宫大造殿,享年四十一岁。[23]死后庙号孝宗,谥号宣文章武神圣显仁大王(后加谥为宣文章武神圣显仁明义正德大王),葬于骊州宁陵。清朝赐谥“忠宣”,朝鲜内部不用。世子李棩继位,是为显宗。[2]

主要作品

《列圣御制》收录孝宗诗100首、文29篇。其中代表作有《沈阳质居中述怀》二首、《燕京有感》等。

主要成就

政治

- 压抑朋党

孝宗对朋党之争深恶痛绝,他感叹道:“我国朋党之害久矣!至于他国之人,亦言我国之有朋党,不亦可愧乎?”因此他在位时大力压抑朋党。顺治九年(1652年),他以结党为由流放了赵锡胤、申弘望二人[24];顺治十二年(1655年)以“朋比无君”为由,拒绝任命洪处尹为议政府舍人,以致推荐洪处尹的三政丞不得不上疏请罪。由于孝宗坚决反对朋党之争,因此他在位时,党争并不严重。

- 钳制言路

孝宗初年,一度虚心纳谏、广开言路,但不久就逐渐打压台谏,钳制言路。赵锡胤在顺治八年(1651年)上疏指出孝宗“拒谏之病已痼,少有触忤,辄加摧折,严辞峻批,至有臣子所不忍闻者。以此直气销沮、台阁索然,人之避言地如避荆棘”,即言官只要稍微忤逆孝宗,就会遭到孝宗严厉指责。[25]两年后,孝宗以灾异下教求言,黄海道观察使金弘郁上疏为愍怀嫔伸冤,被孝宗杖杀,以致后来孝宗下教求言时,“大小臣僚,绝无进言者”。

- 行时宪历

孝宗年间,宗主国清朝已经采用了由西洋传教士汤若望所创的《时宪历》。孝宗多次派观象监日官金尚范前往清朝学习《时宪历》,并于顺治十年(1653年)正式通行《时宪历》,直到朝鲜高宗建阳元年(1896年)采用阳历为止。[26]

经济

- 行大同法

孝宗年间继续推行光海君时期创立的代贡收米、按田结算的“大同法”。大同法此前只适用于京畿道、江原道,仁祖曾一度推广到忠清道、全罗道,但遭到当地两班反对而未果。孝宗采纳金堉之建议,于顺治九年(1652年)在忠清道全境、顺治十四年(1657年)在全罗道沿海各邑实行大同法。[27]

- 推刷奴婢

孝宗发现《各司奴婢案》所登载的19万名公奴婢中缴纳身贡的只有27000人,于是在顺治十二年(1655年)正月设立推刷都监,以搜捕逃亡的公奴婢。孝宗向各道派遣御史,在守令的协助下追回奴婢。对于自首的奴婢,免除以前所欠身贡;对于告发奴婢的贪官污吏,则赦免其以前罪行。经过三年的“推奴”政策,共得新旧公奴婢297163人,其中实贡奴婢139298人。[28]

军事

- 扩充军队

孝宗以“北伐”为国是,全面推进扩军计划。顺治七年(1650年),他任命李时昉为守御使,负责整顿拱卫京畿的守御厅,下设广州(南汉山城)、杨州、竹山、原州四营,以加强京畿地区的防卫力量。顺治九年(1652年)将守御厅下属的牙兵改编为炮手(鸟枪手)和射手。

顺治八年(1651年),孝宗任命李浣为御营大将,负责整顿和扩充中央军御营厅。到第二年,御营军就发展到正军21000人,并且在御营厅设置骑兵及“别破阵”(炮兵)。

顺治十年(1653年),孝宗移拜李浣为训练大将,又对另一支中央军——训练都监进行整顿和扩充。当时训练都监兵约5000人,李浣在一年时间里扩充到7000余人。孝宗还计划将训练都监兵扩充到10000人,但因财政困难而未能实现。

孝宗对作为国王亲兵的禁军也进行改编,将原有的禁军三卫——内禁卫、兼司仆、羽林卫合并为“内三厅”,设左、右别将以统管,同时将600余名禁军全部改编为骑兵,并计划将禁军扩充到1000人。此举主要是为了牵制和削弱由亲贵大臣统领的另一支国王近卫军——扈卫厅。

- 营将制度

对于地方军,孝宗实行仁祖朝有名无实的营将制度,即从中央派遣营将来训练和指挥地方军。顺治十一年(1654年),孝宗接受兵曹判书元斗杓之建议,向忠清道、全罗道、庆尚道派遣营将。北方各道则以守令兼任营将、以免被清朝发现。

- 研制火器

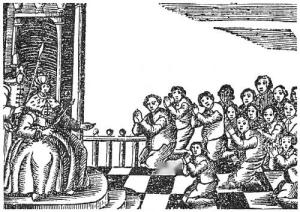

《哈梅尔漂流记》中孝宗接见哈梅尔一行情景顺治十年(1653年),从巴达维亚前往日本长崎的荷兰人哈梅尔一行64人在海上遭遇台风,还剩36人漂流到济州岛。孝宗派遣仁祖朝漂流并归化朝鲜的荷兰人朴燕去济州岛调查,然后送至汉城,孝宗召见了他们,发现其中很多荷兰水手擅长火器,便把他们强行留在朝鲜,编入禁军,为朝鲜的火器开发事业服务。[29]后来他们中有人找到清朝使臣请求带他们离开朝鲜,孝宗通过贿赂清使而掩盖了此事,并将哈梅尔等转移到更偏远的全罗道安置。在哈梅尔等人的协助下,朝鲜于顺治十三年(1656年)研制出新制鸟铳,有人推测可能是燧发枪(哈梅尔一行于显宗年间陆续逃回或被遣返日本)。[30]

《哈梅尔漂流记》中孝宗接见哈梅尔一行情景顺治十年(1653年),从巴达维亚前往日本长崎的荷兰人哈梅尔一行64人在海上遭遇台风,还剩36人漂流到济州岛。孝宗派遣仁祖朝漂流并归化朝鲜的荷兰人朴燕去济州岛调查,然后送至汉城,孝宗召见了他们,发现其中很多荷兰水手擅长火器,便把他们强行留在朝鲜,编入禁军,为朝鲜的火器开发事业服务。[29]后来他们中有人找到清朝使臣请求带他们离开朝鲜,孝宗通过贿赂清使而掩盖了此事,并将哈梅尔等转移到更偏远的全罗道安置。在哈梅尔等人的协助下,朝鲜于顺治十三年(1656年)研制出新制鸟铳,有人推测可能是燧发枪(哈梅尔一行于显宗年间陆续逃回或被遣返日本)。[30]

孝宗年间,朝鲜还克服了不会操作大炮的短板,于顺治十五年(1658年)创设名为“别破阵”的炮兵部队,共计511人,归御营大将柳赫然掌管,从此朝鲜有了炮兵兵种。

外交

- 对清朝

孝宗年间,在表面上仍然履行对清朝的朝贡义务,同时延续仁祖朝惯例,向清朝汇报“倭情”。但第一次汇报“倭情”后就引发了顺治七年(1650年)春的“六使诘责事件”,造成朝鲜朝野恐慌,虽然是虚惊一场,但此后朝鲜不再向清朝汇报“倭情”。同时,孝宗还接受清摄政王多尔衮的提亲,将一名远房王族女子封为义顺公主,作为自己的养女嫁给多尔衮,以缓和与清朝的关系。

顺治八年(1651年),随着多尔衮的去世,清朝对朝鲜的干涉大幅减少,使孝宗得以准备北伐事业。不过,由于沙皇俄国殖民者对黑龙江流域的侵略,清朝又于顺治十一年(1654年)和顺治十五年(1658年)两次征调朝鲜炮手(鸟枪手)到清朝境内同与俄国哥萨克作战,孝宗亦服从清朝调遣,先后派边岌率100人和申浏率200人去清朝作战,都得胜凯旋。朝鲜历史上称之为“罗禅征伐”。

不过,孝宗内心对清朝是非常敌视的,他感叹如果不是年年朝贡,朝鲜的财政状况也不会如此糟糕。此外他更是积极酝酿北伐论,计划在自己五十岁前与清朝决战。[17]在对待漂流到朝鲜的汉人(“漂汉”)的问题上,孝宗也尽可能地保护汉人、避免把他们送到清朝。顺治七年(1650年),孝宗曾欲将“漂汉”送入日本,但由于领议政李景奭泄露给清朝敕使,导致“漂汉”被转送入清朝,最后全部处死。顺治十年(1653年),又有一群已剃发的汉人商船漂流到济州岛,领议政郑太和主张依前例送入北京,孝宗虽有不忍,但仍听从郑太和的意见。弘文馆副校理闵鼎重上疏反送清,孝宗以李景奭泄露一事指出:“耽罗漂汉,虽无尔言,予亦恻然。大义不须言,求之人理,实所不忍。前日我国之人不能善处,束缚天朝赤子,投诸虎狼之口,竟至斩杀无遗,予常痛恨。今又以此辈驱送彼中,予岂忍此乎?但念既不能善处,则虽以煦煦少仁,掩置不送,其在国家之计,漏泄之患,亦不可不虑。”闵鼎重又主张将“漂汉”送入济州岛,孝宗则表示以后遇到“漂汉”,不报给地方兵使,而直接密报给备边司,再由朝廷处置,以免泄露之患。以这次事件为契机,孝宗确立了朝鲜王朝对“漂汉”的政策。

- 对日本

孝宗志在北伐满清,为了稳住后方乃至联合日本,采取对日友好的政策,即“孝庙朝有北伐之志,厚待南邻”。[31]顺治十二年(1655年),孝宗派遣赵珩为首的通信使,赴日本祝贺德川家纲袭征夷大将军之职。但孝宗同时也认为“"日本虽与我修好,其实不可信也”,对日本仍保持警惕。[32]

人物关系

| 关系 | 称号 | 姓名 | 备注 | |

|---|---|---|---|---|

| 父母 | 父亲 | 朝鲜仁祖 | 李倧 | |

| 母亲 | 仁烈王后 | 韩氏 | ||

| 妻妾 | 王妃 | 仁宣王后 | 张氏 | 新丰府院君张维之女,初封新安府夫人 |

| 嫔御 | 安嫔 | 李氏 | 孝宗年间仅为淑媛,肃宗年间尊为安嫔 | |

| 子女 | 儿子 | 朝鲜显宗 | 李棩 | 仁宣王后所生 |

| 大君 | 仁宣王后所生,崇德七年(1642年)早夭[33] | |||

| 大君 | 仁宣王后所生 | |||

| 女儿 | 淑慎公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,顺治元年(1644年)夭折于回国途中,肃宗追赠淑慎公主 | |

| 淑安公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,嫁益平尉洪得箕 | ||

| 淑明公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,嫁青平尉沈益显 | ||

| 淑徽公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,嫁寅平尉郑齐贤 | ||

| 淑静公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,嫁东平尉郑载仑 | ||

| 淑敬公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,嫁兴平尉元梦鳞 | ||

| 淑宁翁主 | 李氏 | 安嫔李氏所生,锦平尉朴弼成 | ||

| 养女 | 义顺公主 | 李氏 | 朝鲜成宗玄孙锦林君李恺胤之女,嫁清摄政王多尔衮 | |

(以上参考资料[19])

轶事典故

| 关系 | 称号 | 姓名 | 备注 | |

|---|---|---|---|---|

| 父母 | 父亲 | 朝鲜仁祖 | 李倧 | |

| 母亲 | 仁烈王后 | 韩氏 | ||

| 妻妾 | 王妃 | 仁宣王后 | 张氏 | 新丰府院君张维之女,初封新安府夫人 |

| 嫔御 | 安嫔 | 李氏 | 孝宗年间仅为淑媛,肃宗年间尊为安嫔 | |

| 子女 | 儿子 | 朝鲜显宗 | 李棩 | 仁宣王后所生 |

| 大君 | 仁宣王后所生,崇德七年(1642年)早夭[33] | |||

| 大君 | 仁宣王后所生 | |||

| 女儿 | 淑慎公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,顺治元年(1644年)夭折于回国途中,肃宗追赠淑慎公主 | |

| 淑安公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,嫁益平尉洪得箕 | ||

| 淑明公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,嫁青平尉沈益显 | ||

| 淑徽公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,嫁寅平尉郑齐贤 | ||

| 淑静公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,嫁东平尉郑载仑 | ||

| 淑敬公主 | 李氏 | 仁宣王后所生,嫁兴平尉元梦鳞 | ||

| 淑宁翁主 | 李氏 | 安嫔李氏所生,锦平尉朴弼成 | ||

| 养女 | 义顺公主 | 李氏 | 朝鲜成宗玄孙锦林君李恺胤之女,嫁清摄政王多尔衮 | |

质居逸闻

修身齐家

相传孝宗在清朝做人质期间,皇太极召见他和昭显世子时,昭显世子吓得不行,而孝宗则神情自若。后来孝宗回国,多尔衮问他有没有什么要求,孝宗请求归还朝鲜俘虏,多尔衮听从。孝宗下台阶时,先看看地上,然后又回顾殿上再离开。多尔衮左右的人说:“朝鲜王子到处看,肯定不怀好意,请杀了他!”多尔衮笑着说:“我也观察他面相很久了,前面很好,但背面不如前面,他就算想有所作为,也活不了多久了!”果然孝宗还没北伐就死了。

谈论明亡

孝宗还是凤林大君时,沉溺美酒,无日不醉,等他当了王世子以后,就戒了酒。顺治十三年(1656年)春,庄烈王后赐酒于孝宗,孝宗不能不喝,由于长时间没喝酒,孝宗喝了后觉得味道很差,就跟苦药一样。

孝宗治家严格。淑徽公主曾请求赐给一件绣裳,孝宗说:“我正统治着这个国家,要率先示范俭朴,怎么能让你穿着绣裳!我死之后,等你母亲当了大妃,你再穿也不迟,人们也不会太过责怪。”还有一次,女婿东平尉郑载仑侍奉孝宗吃午饭,将水浇在米饭里,以致饭多不能吃完,亦受到孝宗责备,而孝宗本人总是将碗里的饭吃得一粒不剩。顺治十五年(1658年),济州岛进贡了一匹好马,人们称赞为“龙种”,认为孝宗可能会赐给自己的女婿益平尉洪得箕或东平尉郑载仑,结果孝宗却赐给了自己的庶弟崇善君(废贵人赵氏之子),领议政郑太和(郑载仑之父)称赞“真盛德事也”。

暴死凶兆

孝宗亲历明亡清兴,注重吸收明亡的教训,他谈到明朝灭亡时,“慨恨不已”。他说:“以大明之亡观之,崇祯皇帝之事,闻诸华人,则皆曰外无游畋之娱、内无苑囿之乐,凡可以亡国之事,一无有之。而终至于覆亡,盖由明察二字之不能尽其道也。以此论之,诚可惧也。 ”又说:“崇祯之亡也,朝臣无一人死节,从死者只一内官,良可羞也!予观大明之制,使人执兵而侍,群臣奏事,不合于意则扑杀之,且设东、西厂,以宦官主之,天下事皆由此出,迹其所为,亡国已晩矣!”[2]

收九义士

顺治十六年(1659年)四月,世子李棩得了疟疾,十多天来无论针灸、药物还是符箓都无效,有人说吓一吓就好了,孝宗便命世子站在澄光楼下,让宫女偷偷带着陶瓮上楼,然后从楼上扔下,然后让几十人拍手跳脚,齐声高喊:“有宫女跳楼死了!”整个王宫为之震动,声音传到很远。有一个金姓老宫女忧心忡忡地说:“我历经四朝,宫中即便出事,也该镇静,现在没事却故意弄成有事的样子,这是不祥之兆啊!”没过多久孝宗暴死,宫中又重演了惊慌的一幕。

人物评价

孝宗在清朝做人质时,有九个被清朝俘虏的明朝人被安排为他的奴仆,孝宗与他们共谋伐清雪耻,后来回国时将这九人带到朝鲜,史称“九义士”。这九人分别是:

| 姓名 | 籍贯 | 在韩后裔人数(1985) |

|---|---|---|

| 王以文 | 济南 | 800 |

| 杨福吉 | 通州 | 179 |

| 冯三仕 | 临朐 | 361 |

| 王文祥 | 青州 | 无后 |

| 裴三生 | 大同 | 无后 |

| 王美承 | 东昌 | 无后 |

| 黄功 | 杭州 | 619 |

| 柳溪山 | 大同 | 无后 |

| 郑先甲 | 琅琊 | 871 |

孝宗死后,北伐计划流产,“九义士”后裔充当大报坛守直官,并在京畿道加平郡的朝宗岩建立大统庙,供奉明太祖(后加上神宗、毅宗)及九义士,在朝鲜的尊周思明活动中扮演不可或缺的角色。[34]

艺术形象

| 姓名 | 籍贯 | 在韩后裔人数(1985) |

|---|---|---|

| 王以文 | 济南 | 800 |

| 杨福吉 | 通州 | 179 |

| 冯三仕 | 临朐 | 361 |

| 王文祥 | 青州 | 无后 |

| 裴三生 | 大同 | 无后 |

| 王美承 | 东昌 | 无后 |

| 黄功 | 杭州 | 619 |

| 柳溪山 | 大同 | 无后 |

| 郑先甲 | 琅琊 | 871 |

-

延边朝鲜族自治州博物馆

2025-09-23 13:03:15 查看详情 -

朝鲜的煤炭汽车价格怎么样 煤炭价格

2025-09-23 13:03:15 查看详情

求购

求购