- 貔貅舞

貔貅舞

貔貅简介

貔貅舞(5)貔貅,又名天禄、辟邪、百解,还有人将它称为“怪兽”或“四不象”,是中国古代神话传说中的一种神兽,龙头、马身、麟脚,形似狮子,毛色灰白,会飞。貔貅是传说中的怪兽,兽头直径宽1米左右,蒙着黑白两色为主的薄布,兽身为一块长约2米、黑白斑驳的长布,尾部为一条毛茸茸的大尾巴。

貔貅舞(5)貔貅,又名天禄、辟邪、百解,还有人将它称为“怪兽”或“四不象”,是中国古代神话传说中的一种神兽,龙头、马身、麟脚,形似狮子,毛色灰白,会飞。貔貅是传说中的怪兽,兽头直径宽1米左右,蒙着黑白两色为主的薄布,兽身为一块长约2米、黑白斑驳的长布,尾部为一条毛茸茸的大尾巴。

貔貅凶猛威武,它在天上负责巡视工作,阻止妖魔鬼怪、瘟疫疾病扰乱天庭。 古时候人们也常用貔貅来作为军队的称呼。它有嘴无肛门,能吞万物而从不泻,可招财聚宝,只进不出,神通特异。

据说貔貅是龙王的九太子,它的主食是金银珠宝,自然浑身宝气,因此深得玉皇大帝与龙王的宠爱,不过,吃多了总会拉肚子, 所以有一天可能因为忍不住而随地便溺,惹玉皇大帝生气了,一巴掌打下去,结果打到屁股,屁眼就被封了起来,从此,金银珠宝只能进不能出。这个典故传开来之后, 貔貅就被视为招财进宝的吉祥神兽了。从古至今,上至帝王、下至百姓都注重收藏和佩戴貔貅。

历史渊源

广东湛江吴川市梅菉街道的梅菉头村已有三千多年历史,是吴川民间艺术重要发祥地,该村的飘色和貔貅舞更是享誉海内外。貔貅舞是一种独特的民间动物舞蹈,传承至今已有上千年历史,每年元宵节期间是吴川必不可少的重要民间民俗活动。

貔貅舞在1986年全国音乐舞蹈比赛中获丰收奖;1987年参加湛江市首届艺术节及广东省首届民间欢乐节,得到了极高评价,引起了专家及观众的关注;1992年入编《中国民族民间舞蹈集成》广东卷,并获编纂成果二等奖;2012年,在湛江市民间特色技艺展演晚会上获金奖;2011年入选广东省第四批“非遗”项目。

梅菉头先祖由于逃避战火灾难,在晋代从中原迁徙到南粤。当时南粤沿海台风、海潮等自然灾害频繁,生存环境恶劣,由于群众缺乏科学知识,对自然现象未能正确认识,从而,对神灵产生敬畏。传说有一年春节,梅菉头先人第一次举行舞貔貅,当年台风减少,风调雨顺。于是以后每年春节或神诞,舞貔貅就成了梅菉头人的惯例,梅菉头人的先祖为了纪念紫微降服貔貅、为民众造福的功德。便绘制了紫微骑貔貅,高举紫微镜照画像,并编演了貔貅舞,以表示对紫微的崇敬,并视之为驱邪引福的象征,世代相传。

舞蹈起源

每逢新春元宵佳节或喜庆之日,广东湛江的吴川市梅菉头的群众都要舞貔貅(读音píxiū),或配合国技武术队伍和各式飘色,共同游行表演庆贺节日,以祈福驱邪,保佑平安。这种古老又独一无二的汉族民间舞蹈,至今已承传27代人。舞动时,貔貅的眼、耳、口、须能分别作出眨睑、扇动、开合和拂动等动作。貔貅舞类似汉族民间的舞狮子,但貔貅的神态和狮子截然不同,复杂的舞蹈花样和形式更是独绝。

舞蹈特征

作为一种古老的汉族民俗文化,舞貔貅也就是貔貅舞是当地客家人逢喜事、年节、甚至单位落成典礼、开店铺、建新房都要举行的表演活动。除了表达喜庆吉祥和祈求好运的意图,还蕴含着驱邪之意。与其它地方相比,增城貔貅舞的特点非常鲜明。

第一,增城的貔貅道具外形独特——除了长长的“猫身”,它圆圆的脑袋却有一张猴脸,远看像一个猫头。现存的“猫头”基本有两种,一种在头顶有一支独角,

第二则没有角。其次,“猫头”的制作材料以泥巴和纸张为主,程序较为简单。

第三,增城貔貅舞的角色多样化,有貔貅、大头佛(又称沙和尚)、猴子(又称孙悟空)。

第四,增城貔貅舞中的貔貅,即客家猫,有性别之分。通常,如果出现一只“大猫”和一只“小猫”,则代表“猫妈”和“猫仔”;若只有一只“猫”出现,则是“猫公”。

第五,增城貔貅舞的表演过程特色鲜明。每场戏之前都有“打四门(即四个方向)”,即拜四方土地神的仪式。

表演特点

貔貅舞中貔貅的外貌形状似狮子,兽头直径宽1米左右,蒙着黑白两色为主的薄布,兽身为一块长约2米、黑白斑驳的长布,尾部为一条毛茸茸的大尾巴。舞动时,貔貅的眼、耳、口、须能分别作出眨睑、扇动、拂动和开合等动作。

貔貅舞表现的是一个传说:远古年代,高高的青山上,树木葱茏、果树飘香,突然出现了一只凶猛的貔貅,张着血盆大口,四处捕食人畜,很多上山砍柴的樵夫也被吞食了。土地神见状,便请紫微童子去降貔貅。紫微来到山上与貔貅大战起来,几番恶斗,紫微假装被貔貅吞进肚里,紫微在貔貅的肚里拳打脚踢、撕心掏肺,貔貅痛得满地翻滚,连忙求饶,紫微用锁链锁着貔貅的五脏后从貔貅的口中跳出,凶猛的貔貅伏地就擒,从此森林恢复往日的宁静。

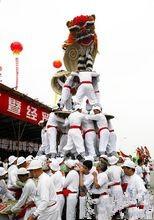

貔貅舞中有樵夫、土地公、紫微童子及猴子、鹰、熊、雀、鹿等配合,近年来,经过民间艺人的提炼和创新,貔貅上牌山(又名盾牌叠罗汉)和牌山顶上采青等舞法成为貔貅舞中最精彩的一幕。

梅菉头貔貅舞又称“紫微降貔貅”,由八九个人表演。一个人扮紫微童子,两个人舞貔貅,还有扮土地公、鹤、樵夫、猴子等。在固定的舞蹈情节、鼓乐指挥下,紫微与貔貅进行殊死恶斗,最后紫微征服了貔貅,整个舞蹈寄寓着驱邪纳吉的愿望;还有“貔貅采青”表演。在喜庆日子巡游,群众把“利是”(红包)及青菜、生蒜束缚在一起,意图吉利、生意兴旺,用竹杜吊着,让貔貅舞罢跃起“吞吃”。有些主人家把红包吊得很高,意思是希望来年更上一层楼,这就让“采青”增加了难度,于是貔貅舞又创作出了“上牌山”(又称叠罗汉)。数十人用盾牌相托组成人塔的第一层后,十来人站在第一层的盾牌上组成人塔的第二层,依此方法,可以叠成三或四层的人塔。鼓乐声中貔貅边舞边跃上牌山,一层层上,直到吃下“利是”才舞下牌山。全过程奇、险、扣人心弦。

貔貅舞采用锣鼓击乐伴奏,从貔貅出场、扑食、翻滚、搔痒、戏水到登上牌山顶采青等动作,分别为轻、柔、缓、急、强、劲。貔貅舞的全套动作包括貔貅出洞、紫微与貔貅搏斗、智胜降服貔貅、过山、过桥、上小山丘、叠牌山、上牌山等套路进行。表演形式以声威震抖、四面环顾、跨步蹁腿、碎步踏走、捋须挖耳、舔毛搔痒、抹嘴剔牙等来表现貔貅威武强壮的雄姿和活泼可爱的个性。

一般貔貅出游,“采青”等,都有紫微童子带领,手拿紫微帅印领舞。不同于狮子可以单独舞蹈及“采青”。

貔貅舞节奏热烈明快,动作粗犷奔放,在锣鼓喧天的氛围中表达驱邪镇宅,祈求风调雨顺,人兴财旺的美好愿望。貔貅舞不仅能给人们以美的享受,对于舞者本身也产生极为明显的强身健体之功效。茶余饭后,男女老少齐来操练,推而广之,群舞群乐,不亦乐乎!

舞蹈价值

一.文化价值。它是增城客家人特有的传统表演节目,是广东客家文化的代表之作,反映出广州文化的包容性和多样性。

二.社会价值。“客家猫舞”承载着当地客家人的古朴民俗风情,是客家各宗族间和谐相处的重要纽带之一。[1]

舞蹈发展

近几年来,经过民间艺人的提炼和创新,貔貅上牌山(又名盾牌叠罗汉)和牌山顶上采青等舞法成为貔貅舞中最精彩的一幕。街道两旁的住户和店辅,在貔貅舞游行队伍经过前用竹竿系根长红绳,扎吊着红包和几片青菜叶,“悬青”以奖赠演员。采青时,貔貅舞的演员数十人用盾牌相托,搭成3层人塔。貔貅从人梯登上“塔”顶,在上面起舞、采青。舞蹈时,人塔随着锣鼓节奏慢慢旋转移动。

貔貅舞采用锣鼓击乐伴奏,从貔貅出场、扑食、翻滚、搔痒、戏水到登上塔顶采青等动作,分别为轻、柔、缓、急、强、劲。全套动作包括牌过山、过桥、上小山丘、叠牌山、上牌山等。舞蹈风格刚柔相济,以刚为主,通过人体相叠,高空舞耍,运用了杂技表演技巧,使舞蹈空间感大大增加,且具有奇、险、趣的特点。

求购

求购