- 创新驱动型经济

创新驱动型经济

定义

创新驱动型经济 创新驱动型经济指那些从个人的创造力、技能和天分中获取发展动力的企业,以及那些通过对知识产权的开发可创造潜在财富和就业机会的活动。它通常包括广告、建筑艺术、艺术和古董市场、手工艺品、时尚设计、电影与录像、交互式互动软件、音乐、表演艺术、出版业、软件及计算机服务、电视和广播等等。此外,还包括旅游、博物馆和美术馆、遗产和体育等。

创新驱动型经济 创新驱动型经济指那些从个人的创造力、技能和天分中获取发展动力的企业,以及那些通过对知识产权的开发可创造潜在财富和就业机会的活动。它通常包括广告、建筑艺术、艺术和古董市场、手工艺品、时尚设计、电影与录像、交互式互动软件、音乐、表演艺术、出版业、软件及计算机服务、电视和广播等等。此外,还包括旅游、博物馆和美术馆、遗产和体育等。

概念延伸

自从英国政府1998年正式提出“创新驱动型经济”的概念以来,发达国家和地区提出了创意立国或以创意为基础的经济发展模式,发展创新驱动型经济已经被提到了发达国家或地区发展的战略层面。与此同时,西方理论界也率先掀起了一股研究创新驱动型经济的热潮。从研究“创意”(creativity)本身,逐渐延伸到以创意为核心的产业组织和生产活动,即“创新驱动型经济”(creative industry)、“创意资本”(creative capital),又拓展到以创意为基本动力的经济形态和社会组织,即“创意经济”(creativee conomy),逐渐聚焦在具有创意的人力资本,即“创意阶层”(creativeclass)。

概念内涵

创意是将个人独特的天赋、才能及看法转换成新奇而有效用的想法,是一种能面对日常生活的问题或挑战,而衍生出创新主张或办法的能力,至于“创新驱动型经济”这个概念则由英国最先明确提出。1997年5月,英国首相布莱尔为振兴英国经济,提议并推动成立了创新驱动型经济特别工作小组(Creative Industry Task Force)。这个小组于1998年和2001年分别两次发布研究报告,分析英国创新驱动型经济的现状并提出发展战略;1998年,英国创新驱动型经济特别工作组在出台的《英国创新驱动型经济报告》中首次对创新驱动型经济进行了定义,将创新驱动型经济界定为“那些从个人的创造力、技能和天分中获取发展动力的企业,以及那些通过对知识产权的开发可创造潜在财富和就业机会的活动。”(CITF,1998)。

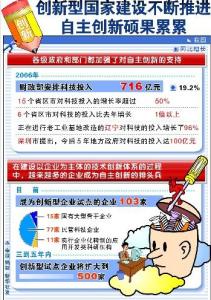

创新驱动型经济成果

创新驱动型经济成果

经济学家约翰·霍金斯(JohnHowkins)在《创新驱动型经济》(2001)一书中,从产业角度给创新驱动型经济做了界定。他把创新驱动型经济界定为其产品都在知识产权法的保护范围内的经济部门。知识产权有四大类:专利、版权、商标和设计。每一类都有自己的法律实体和管理机构,每一类都产生于保护不同种类的创造性产品的愿望。Howkins认为,知识产权法的每一形式都有庞大的工业与之相应,加在一起“这四种工业就组成了创造性产业和创造性经济”,全世界创新驱动型经济每天创造220亿美元,并以5%的速度递增。在这个定义上,创新驱动型经济组成了资本主义经济中非常庞大的部门。有版权的产品(书籍、电影、音乐)带来的出口收人超过了像汽车、服装等制造业。Howkins为创新驱动型经济所下的定义相对于英国创新驱动型经济特别工作组所下的定义有不少优点。它为确定一种现有的活动是否属于创造性部门提供了一种有效而又一致的方式。他特别强调了创新驱动型经济依赖于知识产权的国家强力保护体系。通过界定创意部f-I,Howkins避开了该职业的性质是否有创造性这一潜在难题。对Howkins来说,“印刷书籍和摆放舞台布景的人与作者、舞台上的表演者一样都不过是创造性经济的一部分。”

卡内基一梅隆大学的R.Florida(2005)认为“创意时代”(creativeage)已经到来。他从推动一国经济增长的主要动力出发,把世界的经济社会发展分为农业经济时代(A)、工业经济时代(M)、服务经济时代(S)、创新驱动型经济时代(c)四个时期。在1900年以前,世界还处于农业经济时代(A),那时的经济主要以农业为主,工业经济、服务经济和创新驱动型经济还处于萌芽状态;1900—1960年间,工业经济迅速崛起,成为世界的主导经济,而农业经济在经济社会扮演的角色开始退缩,服务经济和创新驱动型经济在此期间有所发展;1960—1980年间,在世界范围内服务经济超过工业经济成为领头羊,工业经济经过成熟期占世界经济的份额开始有所下降,创新驱动型经济则开始进一步发展;1980年以来,虽然服务经济依然占据主导地位,但是创新驱动型经济增长速度很快,有着越过服务经济的趋势,因此创意时代已经到来。在创意时代,一国的经济不再主要是由其自然资源、工厂生产能力、军事力量,或者科学和技术构成。在创新驱动型经济时代,竞争:方围绕一个中心:一国能动员、吸引和留住具有创意才能的人才。因为推动经济增长的主要因素不再是技术也不是信息,而是创意。R.Florida设计了一套衡量创新驱动型经济发展水平的指标。它由才能指标(talentindex)、科技指标(hightechindex)、宽容指标(toleranceindex)组成。三者权重各为1/3。按照他的计算,在世界各国的创意水平排名中,瑞典排名第一,日本排名第二,芬兰排名第三,美国排名第四,中国名列第36位。

理论简评

(1)创新驱动型经济理论建立在新经济内生增长理论基础之上并声称找到了保证新经济可持续增长的发动机。

新经济增长内生理论研究的焦点就是需要一种怎样的内生机制才能保证经济增长的可持续性,即克服要素回报递减,实现要素回报递增。按照对此问题的不同理解,可以将新经济内生增长理论中颇具影响力的观点大致上分成三类:

一是Romer(1986)的内生增长模型,强调生产要素外溢效应;

二是Lucas(1988)的人力资本积累理论;

三是垄断竞争与R&D理论,如GrossmanandHelpman的横向创新模型(horizontalinnovation,1991),以及AghionandH0witt(1992)的纵向创新模型(verticalinnovation,1992)。

创新驱动型经济理论建立在上述内生增长理论基础之上并声称找到了保证新经济可持续增长的发动机(Engine)。知识和创意代替自然资源和有形的劳动生产率成为财富创造和经济增长的主要源泉(R.Florida,2005)。Michalski等认为,从广义的角度来看,创意经常被视为是信息化社会发展的催化剂,21世纪明显的变革就是从一致性和服从性的大众世纪跨越到知识经济和社会的独特性及创造力(Michals.ki,Miller&Stevens,2000)。

创新经济对企业的促进作用

创新经济对企业的促进作用

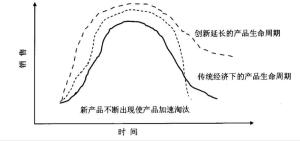

(2)创新驱动型经济理论反映了新经济竞争优势的来源和竞争方式正在发生重要转变。

随着创新驱动型经济时代来临,“脑力”、“创意”密集型产业已渐渐取代了“土地”、“劳力”密集型的产业在国民经济中的地位。哈佛大学教授J.S.Nye(1996)认为,在信息时代,资本、自然原料、甚至土地不见得是财富。今天投资驱动型经济(investmentdriven)已经走到尽头,须走向创新驱动型经济(innovationdriven)与知识驱动型经济的领域。它需要新创意、新知识来推动。P.Romer(1986)指出,新创意会衍生出无穷的新产品、新市场和财富创造的新机会,所以新创意才是推动一国经济成长的原动力。阿特金森和科特(Atkinson&Court,1998)明确解释了美国新经济的本质,就是以知识及创意为本的经济。

正如经济学家熊彼特(1934)指出的那样,现代经济发展的根本动力不是资本和劳动力,而是创新,而创新的关键就是知识和信息的生产、传播、使用。继农业经济以土地、工业经济以资本和矿产为最重要资源之后,创新驱动型经济使技:术创新和创意、知识生产和人才资源作为经济资源获得了空前重要的战略地位,越来越多的国家和地区开始认识到在创新驱动型经济时代,推动经济增长的主要因素不再是技术也不是信息,而是创意和创新。

(3)创新驱动型经济理论吸收。

新经济社会学等理论精华,特别强调宽容的社会、文化环境对经济发展的重要作用。新经济社会学理论核心观点就是经济行为是根植于网络与制度之中。该理论指出,新增长理论在强调知识、技术和人力资本的同时,忽略了制度、市场等因素。虽然诺思以及后来的制度经济学者将制度演变引入经济增长的范畴,也揭示了正式制度安排对经济增长的作用,但是对社会、文化环境等非正式制度因素重视不够,于是新经济社会学理论以嵌人性、社会网络、社会资本等核心概念为理论工具,强调了社会和文化对经济活动的重要性。创新驱动型经济理论特别突出了社会、文化环境中包容、信任、同情性的一面。佛罗里达(R.Florida,2005)认为,城市发展的关键在于城市社会环境的多样性、宽容性和创造性所吸引而来的创意阶层。一个具有开放的和低门槛的城市在吸引创意人才和人力资本中具有截然不同的优势,从而可以产生和吸引高科技产业,实现城市经济繁荣。包容和多样性可以有利于高科技的集中和成长。有才干的人喜欢到开放和具有容忍以及能提供生活质量的地方去。一个地方越是多样性和多文化,对他们越具有吸引力。能吸引这些具有创意人的地方可以吸引公司和产生更多的创新,从而实现当地的经济良性循环。根据Bourdieu(1973)的理论,文化资本居于经济资本和社会资本之问,文化资本的显性作用可以直接通过教育、出版、销售转化为经济资本,文化资本的隐性作用可以通过知识和培训转化成社会资本,建构以信任、规范、网络互动为基础的良好投资环境。CharlesLandry(2002)预言,创意城市(creativecity)开始出现,文化正从经济发展的边缘向核心位置转移,地区发展同时应对各种各样的人才具有包容心和同情心。总之,宽容的社会、文化环境等非正式制度代表了一种正的外部性,一系列共同的资源,它给工人熟悉就业规则提供了方便,给创意和创新活动提供了平台。

(4)创新驱动型经济理论特别强调人力资本在推动城市经济增长中的重大作用。

自从发展经济学家强调经济发展要素之一的“人力资本”的作用后,城市经济学者对人力资本的研究一直没有停止过。Jacobs出版了《城市经济》 (1969)一书,挑战了企业和资本的集聚会促进城市经济发展这一主流经济学论点。她提出,城市发展的原动力是地理上相邻的多种多样的产业共存与人力资本的集聚。在以后的几十年里,经济学家一直尝试着用计量经济学的手法来验证雅各布的众多假说。诺贝尔奖得主罗伯特·卢卡斯证明了人力资本的集中能提高地方的生产率,从而推动经济成长的假说,并称此效果为“简·雅各布效果”(Lucas2002)。人力资本的集中是企业和投资接踵而来的必要条件。企业选择配置在某个城市的原因不仅仅在于该地区的市场和供给网络,更重要的是希望从当地受过良好教育、高质量的人力资本中获得生产力提高的收益。R.Florida的创意阶层论发展了Jacobs等人的观点。他认为,在创意时代,为了能得到那些受过高等教育的劳动力,企业会跟随着创意阶层来他们居住的城市(businessfollowpeople)。正因为如此,R.Florida(2005)主张地方政府与其为了吸引企业投资而实行各种减税政策,不如投人一些资金用于城市便利性的建设,从而吸引创意阶层,因为他们才是经济发展的主要推动力。

-

新款斯巴鲁BRZ上市 雪佛兰开拓者将推5款车型

2025-09-23 10:40:47 查看详情 -

全新紧凑型SUV/上半年上市 别克昂科拉PLUS最新谍照

2025-09-23 10:40:47 查看详情 -

江铃福特轻客持续打造最优TCO 江铃E200N豪华型怎么样

2025-09-23 10:40:47 查看详情 -

380TSI劲擎智联版四驱车型上市 成都车展:雪铁龙C

2025-09-23 10:40:47 查看详情 -

将于1月6日上市 450六座版车型上市

2025-09-23 10:40:47 查看详情 -

捷途X95热爱Pro版上市 别克微蓝6插混车型上市

2025-09-23 10:40:47 查看详情 -

欧拉闪电猫将于10月31日上市 新增1.5T车型

2025-09-23 10:40:47 查看详情 -

25T车型上市 预售价17.77

2025-09-23 10:40:47 查看详情 -

凯迪拉克CT6新车型上市 W帅气亮相

2025-09-23 10:40:47 查看详情 -

POWER版车型上市 油耗1.7L/100km

2025-09-23 10:40:47 查看详情

求购

求购