- 啃老族

啃老族

词语介绍

啃老族啃老族,又称“吃老族”或“傍老族”,或者尼特族,尼特族是NEET在台湾的译音,NEET的全称是(Not currently engaged in Employment, Education or Training)。

啃老族啃老族,又称“吃老族”或“傍老族”,或者尼特族,尼特族是NEET在台湾的译音,NEET的全称是(Not currently engaged in Employment, Education or Training)。

在英国,尼特族指的是16~18岁年轻族群;在日本,则指的是15~34岁年轻族群。

中国的啃老族,简单来讲中国的啃老族主要分以下几种:

1等能正常劳动有收入,并且能按时交纳生活费,但是要依靠父母出钱供其买房买车或者其他奢侈品的。

2等能正常劳动有收入,不交给父母生活费,甚至连其妻儿也跟着吃喝父母的。

3等无工资劳动没收入,一切生活开销都由父母供给的。

靠父母投资经商却一无所成者同样也是啃老族,当然啃老族比起败家子来说还是要优秀许多的。

教育心态

啃老族高等教育的普及化,大学毕业人数逐渐增加,因为高学历的心态,使他们不愿意从事较低的薪资工作,感觉心理上不平衡,另一方面也是因为现代部分被称为草莓族的青年吃不了苦,太辛劳的工作不愿去从事,要求工作轻松钱又多,就呈现空等状态,没工作也没读书。

啃老族高等教育的普及化,大学毕业人数逐渐增加,因为高学历的心态,使他们不愿意从事较低的薪资工作,感觉心理上不平衡,另一方面也是因为现代部分被称为草莓族的青年吃不了苦,太辛劳的工作不愿去从事,要求工作轻松钱又多,就呈现空等状态,没工作也没读书。

生活状态

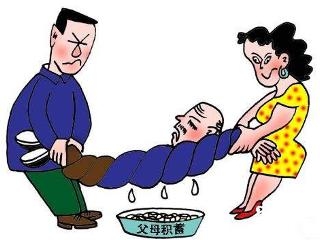

曾有一谜语形象生动地刻画出这帮“啃老族”的生活状态,说的是“一直无业,二老啃光,三餐饱食,四肢无力,五官端正,六亲不认,七分任性,八方逍遥,九(久)坐不动,十分无用”,而谜底就是“啃老族”。

社会特性

可分为四类“追求梦想型、丧失自信型、自闭型和家庭溺爱型”。

追求梦想型

对于自己的现实工作有理想,非要达理想才能满足自己所需,会有一直转换工作的情形。

丧失自信型

因一次的工作经验失败,对往后就业会有挫折感,信心遭受打击,不敢再面对就业。

自闭型

从小与社会接触环境自然隔阂造成。

家庭溺爱型

从小受到家人的期待,认真读书只为了满足家人的期待,拥有高学历却不懂自己未来打算,遂成米虫的心态。

统计数据

据有关专家统计,在城市里,有30﹪的年轻人靠“啃老”过活,65﹪的家庭存在“啃老”问题。“啃老族”很可能成为影响未来家庭生活的“第一杀手”。

产生原因

啃老族的诞生多半是因为儿时父母过于溺爱的行为而导致的。大多数啃老族们因为从小依赖父母习惯了,失去了在生活中和社会上独立自理的能力,而且也养成了懒惰和只接受别人的劳动果实的习惯,因而长大了还只会在父母的羽翼下生活。

“啃老族”的行为与不当育儿方式有关。

啃老族为什么当代社会出现了很多成年之后还依赖父母生活的“啃老族”?幼儿教育专家认为,“啃老族”的行为与他们在6岁前受到的不当育儿方式有关。

啃老族为什么当代社会出现了很多成年之后还依赖父母生活的“啃老族”?幼儿教育专家认为,“啃老族”的行为与他们在6岁前受到的不当育儿方式有关。

在郑州召开的中国幼儿教师发展论坛上,幼儿教育专家认为,父母对6岁以下儿童不当的教育方式,导致他们成年以后缺乏独立意识和独立能力,“啃老族”就是鲜活的例子。成年以后,在经济、心理、生活等方面缺乏独立意识和独立能力,依然依靠父母的人被形象地称为“啃老族”。

中国园长发展论坛主席、幼儿教育专家李俊杰说:“就拿吃饭来说,孩子都好几岁了,父母还给孩子喂饭;或者当孩子自己吃饭把饭洒出来时,一些父母不是耐心提醒、纠正动作,而是对孩子大声呵斥,这对孩子的独立精神和自信心都是一种打击。”

致力于幼儿教育科学普及工作的学前教育硕士李俊杰说:“对儿童正常行为的压制和约束,不利于培养孩子独立、自信的品格。长此以往,孩子就会变得依赖父母,做事情畏首畏尾。”

专家认为,让孩子自己吃饭,不仅有利于培养孩子的独立精神和自信心,还有利于培养孩子的手眼协调性,对以后孩子学写字、学画画以及培养动手能力都很有帮助。

根据学前教育理论,正常情况下,一个人的个性和心理素质在6岁以前基本定型,如果儿童6岁以前养成过多依赖父母的习惯,那么以后再培养他独立、自信、顽强的品格就会相当困难。

人们对中小学教育已经十分重视,但是对于幼儿教育关注不够。还有一个最重要的原因就是因为是独生子女,父母和老人都是围着小孩转,为孩子想是就应该,不知国人是否发现这样的奇怪现象,明明是小孩子什么都懂了,可父母呀老人呀都要说孩子还小,不懂事,这个“不懂事”的年龄是越来越大,不是6岁以下了,实际上,父母对10岁甚至15岁以下儿童的教育方式,都是以溺爱型居多,这样当然就会直接影响成年以后的行为方式。6岁以前不当教育方式的后果,就难以挽回了,更何况是15岁以下呢。

一般类别

据中国媒体调查,“啃老族”主要有以下六类人:

一是大学毕业生,因就业挑剔而找不到满意的工作,约占20﹪;

二是以工作太累太紧张、不适应为由,自动离岗离职的,他们觉得在家里很舒服。占10﹪左右;

三是“创业幻想型”青年,他们有强烈的创业愿望,却没有目标,缺乏真才实学,总是不成功,而又不愿“寄人篱下”当个打工者。占20﹪;

四是频繁跳槽,最后找不到工作,靠父母养活着。占10﹪;

五是下岗的年轻人,他们习惯于用过去轻松的工作与如今紧张繁忙的工作相比,越比越不如意,干脆就离职,约占10﹪;

六是文化低、技能差,只能在中低端劳动力市场上找苦脏累工作,因怕苦怕累索性呆在家中,占30﹪。

“啃老族“适应环境的能力较弱,在中等教育阶段没得到专业的职业技能训练或没能很好接受职业技能培训,在就业市场中缺乏优势或根本不想就业。

案例介绍

中国案例

啃老族生活现状调查:啃一口书本啃一口父母。

他从复旦大学某文科类专业本科毕业。

啃老族如今,当年的同窗好友,或顺利完成研究生学业,或在事业上小有成就。而他,考了4次研,都以惨败告终,无奈的“啃”了3年老。

啃老族如今,当年的同窗好友,或顺利完成研究生学业,或在事业上小有成就。而他,考了4次研,都以惨败告终,无奈的“啃”了3年老。

刘文彪(化名),熟悉的朋友都叫他“彪哥”。

为创大业想考研

在大学时,刘文彪是校团委调研部副部长,曾以精彩的竞选演说当选学院团学联主席;在全国大专辩论赛上,他是复旦大学辩论队主力队员。在学校里,他是风云人物,“彪哥”的名号也随之流传开来。

大三第二学期,他决定不找工作,专心考研。“我想在中国政坛上干一番大事业。考研是第一步,因为在我看来,学历意味着话语权,本科生说话的分量显然比不上博士。”

刘文彪直到大学毕业都没通过英语四级考试,难度更高的考研英语成了他面前最难的一道坎。第一次考研,他准备了8个月,其间每天至少学习12小时。大学最后一学期开学时,他看到了考研成绩:全部不及格,英语只有36分。“彪哥”随后开始漫长的考研“苦行僧”生涯。

4次落榜渐孤独

毕业后多年的时间内,刘文彪没有找过工作。

第一年,由于长期坐着看书,他的体重从87公斤猛增到99公斤,英语考分则从36分增加到40分。另外,总算有一门专业课及格了。

第二年,他虽每天坚持锻炼2小时,体重始终维持在100公斤以上,同样停滞不前的还有考研成绩。

年初,他第4次走进考场,总分却是4次考研中最低的一次。

3年内,他每天晚上11时睡觉,早上6时起床,其他时间要么在看书,要么在去看书的路上。一次次努力换来的,却是一次次挥之不去的失败和一丝丝日渐增多的白发。

伴随失败的还有孤独。“整天就盼着手机响,但这3年来它就没响过几次。”曾经的好友都在忙着各自的学业和事业,他没有可以倾诉的伙伴。他渐渐忘了“彪哥”这个名号,因为已经太久没人这么叫过他了。

父母南迁伴儿读

考研前,刘文彪的父母远在北京。他们得到消息后立刻决定:来上海,全力支持儿子考研。

一家3口在杨浦区开鲁新村租了一间约20平方米的小屋,月租650元。退休的母亲负责在家照顾儿子饮食起居。父亲辞去北京某大企业副总经理的职务后,在嘉定区某私营企业担任人事主管,月薪明显减少;因路途遥远,每月只能回家一次。

小屋是毛坯房,唯一的电器是电视机。全家的衣服都得靠年过半百的母亲手洗。“高温天最难熬,房间如火炉一般,别说复习功课,就是光坐着也受不了。”

“害父母陪我受苦了。”刘文彪的声音突然低沉起来,“本来应该是我给他们生活费,但每次伸手的却总是我,根本不敢抬头看他们。请不要采访我父母,已经欠他们够多了,不想再令他们担心。”

告别“啃老”也艰难

刘文彪明白,父母始终是他的坚强后盾。“他们经常笑着安慰我说,应该趁年轻多读书。这叫智力投资,任何一种投资都存在风险,暂时的卧薪尝胆是为了未来的飞黄腾达。”

3月,他遭遇第4次失败。5月份,他终于决定放弃考研,开始找工作,至今没有收获。

这段时间以来,他真切体会到了靠自己告别“啃老”的艰难。“现在找工作比3年前难多了。必须调整心态,从最底层做起,还有可能准备一张‘虚假’简历,隐瞒曾4次考研的事实。”

这3年,出于兴趣,刘文彪在复习时经常“溜号”。规定的参考书越看越没劲,其他书籍倒看了不少。

在看《东周列国志》时,刘文彪学到一个词“依人者危”,意思是说,如果老依靠别人,就会很危险,即使是父母也一样。

“只要一找到工作,一拿到工资,就全部交给父母。”刘文彪在结束采访时特别强调。

日本案例

日本青年立裕中山整天沉溺在网络游戏里,对于出去工作的想法他一直嗤之以鼻。他坦言:“我不喜欢工作,我跟工作没有关系。”如今,在日本有许多青年,他们不去工作,也不上学或接受培训,人们戏称他们为“NEET”一族。“NEET”是英文NotinEmployment,EducationorTraining(意为不工作,不上学,不受训)的缩略语。中山和其他“NEET”族成员在日本时尚前沿——涩谷参加了一次别开生面的活动。组织者希望帮助他们重返社会,踏上正常的人生道路。

不知该做什么

当日,一些社会工作者身着红色节日盛装,手持白色条幅和扇子,带领着这些“NEET”们步行了7公里。“NEET”们边走边交谈,内容大多是不知道自己该学什么或者做什么。

英彦仲本是这次活动的组织者。他说:“‘NEET’们明白有一天他们会不得不面对社会和工作,但他们却不知道从何处开始……现在我们希望让他们学会行走与放松,不要把工作想象得太困难。他们并不需要像父辈那样辛苦地工作。”

在日本,除“NEET”外,还有另外一类选择悠闲生活的年轻人。他们从一份兼职工作换到另一份兼职工作,不再像以前的人们那样选择一份终身性职业。

劳动力会缺乏

日本官方统计,国内“NEET”一族已高达52万人。随着越来越多的年轻人不愿意工作,以及人口老龄化等因素,日本的劳动力资源会面临枯竭的危险。

日本年轻人选择悠闲生活方式,不愿工作的现象,使得经济学家们纷纷预测日本的熟练工人数量会锐减,经济发展潜力也会下降。另外,日本的出生率很低,日本人口仅增长0.05%,创54年来的最低水平。人口老龄化进一步加深了人们对日本经济的担忧。

瑞穗研究院高级经济学家吉政丸山认为:“到2007年,婴儿潮时期的人会开始退休,如果不就业的年轻人像现在一样与日俱增,日本的劳动力会面临严重缺乏的局面。政府应该尽快采取措施。”

解决并不轻松

实际上,日本政府已经拨款3.499亿美元,决定实施帮助青年人就业的项目,包括开办就业培训班,以及让“NEET”们放弃懒散生活的行动。但说服“NEET”们工作可能并没有想象的那么轻松。

安志长野在一家就业中心工作,负责为青年人提供工作咨询。他说:“许多情况下,这些年轻人并不仅仅是找不到合适的工作,或者不知道干什么,许多人在离开学校和社会后很痛苦,来到这里进行心理咨询。”

这次在涩谷举行的步行活动也不是解决问题的良方。走在队尾的中山表示,他并没有产生找工作的想法:“实际上,现在我感觉当一名‘NEET’挺好,因为我知道有更多的人和我一样。”

解决啃老族衍生问题的方法

1、啃老族大多数是青年人,属于适龄于工作的中坚性人口,因此造成的劳动资源浪费是不容忽视的。政府与社会资源为了降低社会因此一族群而造成的社会问题,会用各种方案去试图解决,如扩张就业、职业训练等。然而当经济情况长期未见好转时,啃老族对社会秩序的压力会与日俱增,冲突也会激化。有证据显示,为了解决青年劳动力过剩的问题,国家会透过公共建设、强制就业或募兵等方式来消除此问题,但如果经济本身不能改善,政府的强制性作为会使事件变得更糟,甚至引发内乱或战争。日本与德国皆曾面对青壮年人口在经济萧条期大量失业的情况,亦使用强制手段来解决,结果却演变成第二次世界大战的导火线,因此除了以经济层面解决外,别无他法以治本。

2、根据日本内田树教授的分析,可啃老族之所以成为啃老族,是因为他们认为世间冷漠,所以应传达出世间还是有温暖的讯息,让他们了解生命的意义是与他人的连结及付出,并知道自己的存在价值,想办法找出适合自己的性向及能胜任的工作。

调查分析

啃老族社会科学家认为,在当前就业压力日增,独生子壮大的前提下,“啃老族”有扩大的迹象。当中国进入老年社会的时候,“啃老族”必会带来更多的社会问题。“襁褓青年”的独立,除了依靠正确的人生观、价值观,社会也应为其创造适合的工作机会。与其让父母养活“啃老族”,不如给他们工作岗位,让他们成为有能力养活父母的“养老族”。

啃老族社会科学家认为,在当前就业压力日增,独生子壮大的前提下,“啃老族”有扩大的迹象。当中国进入老年社会的时候,“啃老族”必会带来更多的社会问题。“襁褓青年”的独立,除了依靠正确的人生观、价值观,社会也应为其创造适合的工作机会。与其让父母养活“啃老族”,不如给他们工作岗位,让他们成为有能力养活父母的“养老族”。

有一则调查报告总结“啃老族”6类常见人群:第一类是高校毕业生,对就业过于挑剔;第二类以工作太累、太紧张为由自动离岗离职;第三类属于“创业幻想型”,虽有强烈的创业愿望,但没有目标,又不愿当个打工者;第四类是频频跳槽者;第五类用过去轻松的工作与如今的紧张繁忙相对比,越比越不如意,干脆不就业;最后一类人文化低、技能差,只能在中低端劳动力市场上工作,但因怕苦怕累索性躲在家中。

刘文彪属于第七类,与他境遇类似的大学毕业生还有不少。他们对辛劳的父母,怀着发自内心的愧疚;对远大的理想,又有着不切实际的执着。矛盾交织之下,他们边“啃”书本,边“啃”父母。陶醉在对未来的种种设想之中,他们连心理“断奶期”都还没过。

禁止啃老

2014年8月26日,江苏省十一届人大常委会第二十次会议开幕,就《江苏省老年人权益保障条例(草案修改稿)》进行了审议。跟一审的草案相比,修改稿增了对“啃老”现象的规定:“有独立生活能力的成年子女要求老年人经济资助的,老年人有权拒绝。子女或者其他亲属不得以物业或者其他理由,骗取、克扣或者强行索取老年人的财物”。

求购

求购