- 换肾

换肾

基本内容

换肾是通俗的说法,医学上书面一点的说法是肾移植或肾脏移植。这是一项需要开刀的大型手术,是用一个外界的健康的肾脏去替换体内一个报废了已经无法发挥原有功能的肾脏的有风险有难度的手术。通常应用在肾衰竭晚期、尿毒症的治疗上。

换肾的费用高,一般在40万—50万,没有较强的经济实力无法承担这样的费用。换肾后的存活率不高,需要长期服用高昂药物;换肾手术后新肾与新环境的排斥反应会持续一段时间,这需要长时间的“磨合”。

换肾的另一个难点是肾源,即要找一个健康的肾需要从哪里找。一般能配上型的是近亲,最好是直系亲属。但要开刀取出一个肾来恐怕没有很大的爱心的人不会接受。换肾手术风险大、费用高,手术之后状况也不一定乐观。随着一些新的治疗方法(如干细胞移植、微化中药渗透疗法)的涌现,换肾手术已不再是肾衰竭末期和尿毒症的唯一选择。

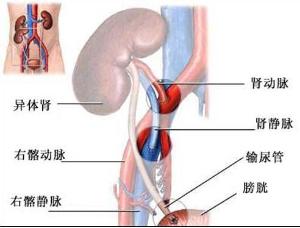

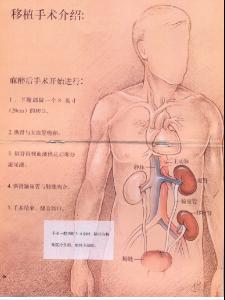

肾移植是把一个健康的肾脏植入病人右下腹的髂窝内。因为右侧髂窝的血管较浅,手术时容易与新肾脏血管接驳。一般多选择髂内动脉进行吻合,如果右髂内动脉管腔内出现动脉硬化、管腔狭小,术后恐血流量不足,亦可以与病人髂外动脉作吻合,血管吻合后,放开全部阻断血管的血管钳,待新的肾脏供血良好,便逐层缝合腹壁,完成手术。肾移植并非新肾与旧肾的交换。肾移植虽被西医认为是尿毒症的唯一治疗方法,但有调查显示:肾移植后病人要经历排斥反应、感染等威胁,5年存活率仅仅只有60%。自1954年,世界首例同卵双胞胎肾移植成功至今,经过50年的努力,已有50万例尿毒症患者接受了肾移植的治疗。

肾移植 - 必要

肾移植前是否一定要把病肾切除呢?目前的肾移植手术仅需完成健康肾植入腹腔的程序,已不主张移植前先作双肾切除了,除非十分必要。

所谓必要,即是指原有的肾脏病继续存在,会直接危害患者的健康,或使疾病进一步扩散。例如严重的肾结核,肾脏本身的功能已失去,结核病灶的存在,还会向各处扩散;又如多发性铸型结石的存在,伴发顽固的细菌感染,容易引发败血症、肾盂积脓、肾周脓疡等危及生命的并发症;此外,还有肾脏肿瘤、巨大的多囊肾、大量的血尿等情况,也考虑先作肾切除,复原后再做肾移植,并非两种手术同时进行。除了上述疾病,均不主张处理原来的肾脏。

肾移植 - 准备工作

为了确保肾移植成功,肾脏移植前应作有关准备工作:

为了确保肾移植成功,肾脏移植前应作有关准备工作:

①血型测定:血型相同或符合ABO血型输血原则的异型才可移植。

②淋巴细胞毒抗体交叉配合试验:淋巴细胞的死亡数在10%以内者可接受。

肾移植

③混合淋巴细胞培养试验:国外一般挑选母细胞的转化率在10%以内为合格,若转化率在20%以上,则术后发生排异反应频繁,程度严重。由于本试验检查时间长,对尸体供肾者无法预先测定。

④人体白细胞抗原血清学定型:是选择近亲尸体供肾的一项重要组织相容性检查,如由4个抗原完全相同的兄弟(姊妹)供肾,则2年存活率可高达95%。若只有1~2个抗原相同者,则长期存活率显著降低。现认为DR位点血清定型较A、B位点配型更为可靠。

肾移植 - 不适合人群

有下列疾病的患者不宜做肾移植:精神分裂症、转移性肿瘤、慢性活动性肝炎、肝硬化、慢性阻塞性肺病、支气管扩张、有过播散性结核病、顽固性心衰、凝血机制缺陷病、结节性多动脉炎、球孢子菌病、获得性免疫缺陷病、Fabry's病、原发性草酸盐尿症。

肾移植 - 治疗

肾移植

当今肾移植术后抗排斥治疗的新的高效的免疫抑制剂不断出现,而抗排斥治疗中的辅助用药,也引起了越来越多的关注。合理应用辅助药物,有助于患者减轻经济负担,减轻免疫抑制剂的毒副作用,保护和改善肾功能。肾移植的抗排异治疗就是免疫抑制治疗。适用于除同卵孪生者外的任何肾移植病人;常见药物有:

(1)硫唑嘌呤是应用最广的抑制器官移植排异反应的药物。用法为:术前晚口服200mg,术日晨继服100mg,术后1—2天禁食,故不用硫唑嘌呤,术后第三日起每日口服50mg,维持直至停用环孢霉素A,然后逐步改为每天每千克体重2mg。肝功能减退或移植肾功能减退时应减量,最低维持剂量为每天每千克体重0.5—1.0mg。

(2)肾上腺皮质激素常用强的松。一般主张在移植当天开始给药。通常是先用较大剂量,约每日每千克体重1~2mg,以后逐渐减少,直至每日10~20mg的维持量。必要时可采用甲醛强的松龙冲击疗法。

(3)环磷酰胺治疗急性排异反应可采用环磷酰胺冲击疗法,每天200~400mg静脉点滴,持续2~3天。小剂量时可预防慢性排斥反应,每日50~75mg口服。

(4)环孢霉素A80年代初,由于环孢素A的问世,使肾移植的存活率出现了划时代的进展。由于环孢霉素A免疫抑制作用强且副作用比强的松、硫唑嘌岭少,因此已成为肾移植术后首选的抗排异药物。美国Kahan教授提出联合用药方案,即硫唑嘌呤每天每千克体重2mg,强的松每天10mg,环孢霉素A每天每千克体重2-3.5mg。我国对环孢霉素A的用法有2种:①手术日服环孢霉素A每天每千克体重10~14mg,术后2~3天静点每天每千克体重4~5mg,再改口服每天每千克体重10~14mg。两周后开始减量,每月每千克体重减2mg,至3月后改维持量,每天每千克体重3—5mg;②对供肾质量好,且配型满意者,从术后第3天开始用环孢霉素A,剂量为每天每千克体重8—10mg;逐渐减量直至每日每千克体重4mg作维持治疗。由于环孢霉素A具有肾毒性,它可以导致;①移植肾少尿期延长,肾功能恢复延缓。②急性肾中毒,表现为移植肾功能恢复后又出现尿量减少,血肌酐升高,内生肌酐清除率下降。⑧慢性肾中毒,长期应用环孢霉素A后,肾功能逐渐减退,严重者可导致慢性肾功能衰竭,常伴有重度高血压,肾穿刺活检可见血管硬化、肾小管空泡形成和肾间质纤维化。此外,该药可引起多毛及肝中毒等副作用。因此,在用药过程中应定期监测血药浓度,根据血药浓度使用环孢霉素A有利于提高疗效,减少毒性反应。

(5)其他抗排异反应的药物有抗淋巴细胞球蛋白、单克隆抗T细胞抗体、FK506等。价格昂贵,适用于移植肾功能延迟恢复及高危的肾移植患者。持续应用免疫抑制剂是移植肾长期存活的必要条件。肾移植病人千万不可擅自停药,并应定期到医院复诊检查,向医生汇报病情及服药情况。

另外:羟苯磺酸钙、阿魏酸哌嗪、磷酸川芎嗪、丹参片、穿心莲片、藻酸双酯钠、潘生丁、阿斯匹林等,可以改善微循环,从而保护和改善移植肾功能。维生素C、复合维生素B等,是肾移植术后的常用药物。百令胶囊与环孢素合用,能减少其毒性作用。据研究能减少环孢素肾毒性的还有:某些钙拮抗剂、鱼油、别嘌呤醇、己酮可可碱、罗格列酮、神农33注射液、大黄、复方丹参注射液、茶多酚、姜黄素、汉防己甲素、洛沙坦、秋水仙碱等。

肾移植 - 鉴别

肾移植

1、肾灌注不良

血容量不足、肾血管栓塞、肾动脉吻合口狭窄、肾周围血肿、淋巴囊肿压迫肾血管时,肾灌注受限,肾缺血可致肾移植术后少尿。但有其相应表现,一般不难鉴别。

2、尿路梗阻

膀胱输尿管吻合口狭窄或血块堵塞、导尿管堵塞等,可在术后24~48小时内尿量突然减少或无尿。通过冲洗导尿管、膀胱镜检查或插入输尿管导管等,可以鉴别。

3、感染体内有感染灶时,虽不严重,但因机体抵抗力低,亦可引起发冷发烧、尿量减少、血肌酐、尿素氮升高等改变,并可诱发急性排斥反应。常发生于术后3个月之内。多为肺部感染、泌尿系感染,亦可为全身感染。应作肺部X线检查、尿培养、血培养等,仔细寻找可能存在之感染灶,以免贻误治疗。

4、药物毒性反应

某些药物,如庆大霉素、卡那霉素、先锋霉素等,有一定肾毒性。肾脏功能尚未稳定时,如应用不当,可致肾功能损害,出现尿少、尿闭,血肌酐、尿素氮升高。有用药剂量较大、时间较长的病史,尿改变明显,蛋白、管型较多,不难鉴别。

肾移植 - 排异反应

肾脏移植后常易产生排异反应,主要是患者的淋巴细胞能识别移植肾组织中的外来组织相容性抗原,当其受到后者的刺激后,很快会被致敏,对移植肾组织产生一系列特异性免疫反应,即为排异反应。在排异反应中细胞免疫及体液免疫系统均可发生重要作用,导致移植肾组织破坏、功能丧失和全身反应。排异反应的类型有超急性排异反应、急性排异反应和慢性排异反应。超急性排异反应为体液免疫反应,发生于移植肾血液循环恢复后,即刻或几小时到1~2天内。一般以立即摘除移植肾为宜,选用ABO血型相容及淋巴细胞毒交叉试验阴性的供肾者,可减少此种排异反应。急性排异反应主要为细胞免疫反应,一般多发

肾移植

生在术后7~60天。组织配型差者常较早发生,也有发生在慢性排异反应的基础上。处理一般选用甲基强的松龙1克或琥珀酸氢可的松1~3克静脉滴注,每日1次,共2~3天,个别用5天,剂量多少依据排异反应出现的早晚、程度和治疗反应而增减,原则上短期后终止治疗。慢性排异反应是在存活半年以上移植肾功能正常然后才出现者,肾活检可发现典型慢性排异反应,但部分患者临床可无症状,肾功能也正常,但动态测定移植肾血流量可发现异常。由此可知肾脏移植是否成功,排异反应的是否出现及程度轻重至为关键。为预防排异反应的出现,移植前的有关检查十分重要,必须符合要求。另外移植后若出现排异反应则应积极妥善地处理。对排异反应治疗有效者摘肾应慎重,一般认为移植术后头2个月内,如发生2次以上的严重排异反应,应摘除移植肾,待机作再次移植。对超急性排异反应频繁发作,移植肾破裂出血及肾动脉干或主支血栓形成者则应不失时机地摘除移植肾

肾移植 - 长期存活率低

肾移植

肾移植在中国开展最早,也是比较成熟的一项技术。尽管肾移植近期疗效已经令人很满意,一年平均存活率达94%以上,但从长远看,效果并不尽如人意,而且带功能肾死亡的病人越来越多,超过了肾移植死亡人数的40%。如果单纯从移植肾的功能来看,这些手术无疑是成功的,但病人最后如果死亡了,无论原因何在,这些移植手术似乎都失去了意义。目前国内绝大多数医疗机构都将关注度聚焦在术前供体和手术的成功率上面,对移植术后的器官长期存活和生存质量的认知率却普遍较低。在众多接受了器官移植手术的患者中,他们的长期生存率到底有多少,他们接受器官移植后的生存质量又有多大改善?能拿出数据来的医疗机构几乎是凤毛麟角。

目前威胁肾移植患者长期生存最主要的问题是药物毒性、心血管疾病、病毒性感染、排斥反应,以及病人不能长期坚持听从医生的指导,依从性差等。尽管抗排斥药物近年的进步使肾移植患者术后生存率大大提高,但与移植手术本身相比,术后的医疗护理、合理用药、饮食锻炼、生活习惯等同样重要。

在临床上,移植后感染已经成为医生和患者面临的最主要问题,尤其是移植后的巨细胞病毒感染。从全球数据来看,移植后50%的患者会发生巨细胞病毒感染。从国内移植数据库的统计结果看,巨细胞病毒感染的检出率越来越高,去年单肾移植就有21%的患者发生了移植后感染。另外有症状的巨细胞病毒感染在肾移植、肝移植、心脏移植以及心—肺联合移植中的发生率分别为8%、29%、25%和39%。移植后如果发生巨细胞病毒感染,可以导致很多严重的后果,例如增加急慢性排斥的发生、心血管疾病的发生、移植后糖尿病的发生,降低长期存活率等。

心血管疾病是危及肾移植患者生命的首要因素,大约50%的肾移植患者死于心血管疾病。而造成心血管疾病的关键因素,则是移植术后高血压与高胆固醇血症。

有专家指出,肾移植半年后仍有25%~40%的肾脏移植病人会逐渐出现肾功能减退、蛋白尿、进行性贫血和移植肾体积缩小等,并且在10年内出现移植肾功能衰竭。其中移植肾慢性失去功能会在术后6个月至数年后发生,患者常没有任何不适。

优缺点

优点

肾移植肾晚期尿毒症患者透析治疗外的一种治疗方法,肾移植是一种手术,目前已比较成功,但也有一些弊 端。

端。

成功的肾移植可以使患者免除透析的必要,而且比腹膜透析或血液透析更能有效的治疗肾衰。成功移植一只肾能够提供比透析多10倍的功能。移植患者与透析患者相比,所受的限制更少,生活的质量更高。大多数患者比透析时感觉更好,更有体力。

缺点

找到合适的移植肾的过程是复杂的,确定移植的肾与受者在血型和组织型上是否良好匹配,需要进行各种各样的检查。

即使是良好匹配的患者也不总是合适的受者。供者和患者需要都没有感染和其它医学问题,不会使患者的康复复杂化。移植患者必须使用免疫抑制药物预防移植肾被排斥。这些药物具有副作用,会增加获得一些感染,病毒和某种类型的肿瘤的风险。移植患者需要一生服药,或者至少在移植物还在继续工作的时候服用。

肾脏移植物并不会永远坚持下去。比较年轻的患者在一生中可能需要两次或者几次移植。如果移植失败,患者可以回到透析治疗中去,等待另一次移植。

移植患者,受到免疫抑制的,比其它人具有更高的获得感染的风险。他们要遵守正常“健康饮食指南”。其后遗症之一的体重增加(通常是因为服用类固醇类药物的副作用)和高胆固醇,都会增加心脏病的风险。健康的饮食习惯可以帮助降低风险。

求购

求购