- 崆峒区

崆峒区

建制沿革

崆峒区平凉市崆峒区建制始于北周武帝建德六年(公元572年),此后一直为郡、府、县治所,历设过州、府、道、郡、军、太仆寺、苑马寺、行省等重要军政机构。

崆峒区平凉市崆峒区建制始于北周武帝建德六年(公元572年),此后一直为郡、府、县治所,历设过州、府、道、郡、军、太仆寺、苑马寺、行省等重要军政机构。

民国时期设甘肃省第二行政督察专员公署。建国后一直为平凉地委、行署、军分区所在地。

1949年成立平凉县。

1950年设平凉市。

1964年撤市复县。

1983年恢复县级市。

1985年经国务院批准为对外开放城市。

2002年8月28日改名为平凉市崆峒区。

2018年9月,经甘肃省政府批准,崆峒区退出贫困县区序列。[5]

行政区划

崆峒区辖11个乡、6个镇、3个街道办事处、1个示范区,有252个行政村1381个村民小组、14个城市社区。

崆峒区辖3个街道、6个镇、11个乡(其中7个民族乡):东关街道、中街街道、西郊街道、崆峒镇、白水镇、四十里铺镇、草峰镇、安国镇、柳湖镇、花所乡、索罗乡、香莲乡、西阳回族乡、大秦回族乡、白庙回族乡、寨河回族乡、大寨回族乡、上杨回族乡、麻武乡、峡门回族乡。

人口民族

2018年末全区常住人口53.32万人,人口出生率10.68‰,人口死亡率6.78‰,人口自增率为3.9‰。在常住人口中,城镇人口33.96万人,城镇化率达到63.69%。

到2010年崆峒区总人口53.56万人,人口密度264人/平方公里,有回、满、藏、布依等30多个少数民族。

地理环境

崆峒区地处甘肃东部,六盘山东麓,泾河上游的陇东黄土高原腹部,在东经106°25′-107°21′、北纬35°12′-35°45′之间。东邻平凉市泾川县、庆阳市镇原县,南依平凉市华亭县、崇信县,西与宁夏回族自治区的泾源县、原州区接壤,北与宁夏回族自治区彭阳县、庆阳市镇原县毗邻。2016年崆峒区总土地面积1808.84平方公里,城市规划区面积48平方公里。

地形地貌

崆峒区属陇东黄土高原丘陵沟壑区,境内西北高峻多山,东南丘陵起伏,中部河谷密布,平均海拔1540米。

气候环境

崆峒区气候属半干旱、半湿润季风型大陆性气候。年最高气温32.5℃,最低气温-15.4℃,年平均气温 10.1℃,年降雨量537.5毫米,日照2377.4小时,无霜期193天。

自然资源

水资源

崆峒区地表水可利用量1.1亿立方米,地下水储量12亿立方米。

崆峒区地热水主要有下白垩系盆地厚层状矿岩构成的蓄热和蓄水层,其上为第三条泥岩构成的保温或隔水层。其热源和水源主要来自盆地西部地六盘山山前断裂带的补给,其地热水大概范围西至六盘山,东至庆阳宁县一带,属甘肃省陇东地热区。平凉市崆峒区西南坡村地热井,水温17-20℃,矿化度0.81克/升,水文队普查钻孔深250米揭露出下白垩系含水层,水头高土地面30余米,自流量8800吨/昼夜,水温25℃,属地热异常点[6]。

崆峒区还有小水电站一处。

生物资源

植物资源1300多种,沙棘等经济植物和甘草等药用植物100余种,动物资源50多种,水产资源以淡水鱼、甲鱼为主。

矿藏资源

崆峒区地下矿藏有煤、铁、铜、磷、石灰岩、水泥灰岩、白云岩、陶土、粘土、耐火粘土、石膏等16种12大矿点,其中水泥石灰岩和化工石灰岩品位较高,储量达5亿多立方米。

崆峒区太统铁矿属小型矿床,本矿点属于二迭统山西组煤系地层中,含矿岩系为厚层状石英砂岩及薄层状砂质、碳质而页岩,夹菱铁矿结核。菱铁矿共有三层:底层矿厚为15米,结核连接成似层状,含矿系数6.54%;中层矿厚5.52米,结核为球状,含矿系数6.54%-3.7%;上层矿厚3.94米,含矿系数为4.87%-3.67%;主要铁矿物为菱铁矿,少量褐铁矿。铁品位30%-40%,MgO1.1%-2%,SiO29%,地质储量43.1万吨。

铝土:铝土矿属于燕山期岩浆活动有关的中低温热液型,产生于山西组(P1S)底部,矿产地主要分布在平凉市境内,有大台子、红庄子、王店三地,其中大台子铝土矿规模较大,其它两地皆为矿点。大台子铝土矿地理坐标为东经106°42′31″,北纬35°22′14″,位于贺兰褶带的南端,矿床生于寒武系古地形中的喀斯特凹陷内,属陆相沉积矿物,产品位Al2O3 52%-69%,SiO2%-20%,Fe2O3 0.75%-1.8%,已探明C级储量5.5万吨。

石灰岩:资源丰富,主要分布在太统山至大台子一带,长约20公里,已探明地质储量10亿吨,地质运量储量21亿吨,其中太统山化工灰岩储量为3000万吨。矿床赋存条件好,矿体厚度大,矿石品位优,其主要化学成分Cao50-52%,MgO<1%,Fe2O3为0.29%,AI2O3为0.85%。矿区交通条件好,有宝平、平华二级公路通过,距平凉市崆峒区二十里铺工业园区10公里。开发总量200多万吨。主要有水泥厂3家,水泥年总产量为60万吨;石料厂10家,总开采量约100多万吨;白灰年产量60万吨。

白云岩:主要分布在平凉市崆峒区麻川乡大台子、水泉湾等地,已探明地质储量500多万吨,地质远景储量2亿吨。矿石产于上寒武系和奥陶系,露天矿床,矿体厚度大、矿石品质好,主要化学成分MgO20.8%-22%,CaO27%,MgO1.1%-2%,SiO<4%,Fe2O3,0.29%,距平华、宝平公路5公里。距平凉市崆峒区二十里铺工业园区15多公里,交通条件便利。

膨润土:膨润土矿位于平凉市崆峒区南东,东经106°48′02″-106°48′42″,北纬35°21′41″-35°22′24″。矿区地层属上三迭统延长群中亚群,共有三个矿层,累计厚度为10.64米,走向长200米至1000米,其主要化学成分为蒙脱石占46%-78%,膨润土地质储量141.37万吨。膨润土具有特殊的吸水性、膨润性、胶结性、阳离子交换性和分散性及润滑性等,可在冶金、铸造、石油钻探、化工等工业中充当粘结剂、增塑剂、交换剂等,具有良好的应用开发价值[6]。

政治体制

政府机构

| 区政府办公室 | 发改局(物价局、粮食局) | 教育局 | 工信局(科技局、商务局) | 民宗局 |

| 公安分局 | 监察局 | 民政局 | 司法局 | 财政局 |

| 人社局 | 建设局 | 交通运输局 | 水务局 | 农牧局 |

| 林业局 | 文广局 | 卫生局 | 人口局 | 审计局 |

| 环保局 | 安监局 | 统计局 | 食品药品监管局 | 执法局 |

| 旅游局 | 地震局 | 崆峒山管理局 | 供销社 | 水保局 |

区委领导

| 区政府办公室 | 发改局(物价局、粮食局) | 教育局 | 工信局(科技局、商务局) | 民宗局 |

| 公安分局 | 监察局 | 民政局 | 司法局 | 财政局 |

| 人社局 | 建设局 | 交通运输局 | 水务局 | 农牧局 |

| 林业局 | 文广局 | 卫生局 | 人口局 | 审计局 |

| 环保局 | 安监局 | 统计局 | 食品药品监管局 | 执法局 |

| 旅游局 | 地震局 | 崆峒山管理局 | 供销社 | 水保局 |

政府领导

书 记:陈 铎

副书记:赵小林、高跟信、马旭怀

常 委、赵玖梅、张晓红、胡麒军、兰正芳、刘真斌、徐小军、蒋仁利、廖 亮

经济发展

以下职务截至2017年:

| 姓名 | 职务 |

| 赵小林 | 中共崆峒区委副书记、崆峒区人民政府区长 |

| 兰正芳 | 中共崆峒区区委常委、崆峒区人民政府副区长 |

| 廖 亮 | 中共崆峒区区委常委、崆峒区人民政府副区长 |

| 沈学英 | 崆峒区人民政府副区长 |

| 李 君 | 崆峒区人民政府副区长 |

| 朱永刚 | 崆峒区人民政府副区长 |

| 刘孝平 | 崆峒区人民政府副区长 |

| 刘自成 | 崆峒区人民政府副区长 |

综述

| 姓名 | 职务 |

| 赵小林 | 中共崆峒区委副书记、崆峒区人民政府区长 |

| 兰正芳 | 中共崆峒区区委常委、崆峒区人民政府副区长 |

| 廖 亮 | 中共崆峒区区委常委、崆峒区人民政府副区长 |

| 沈学英 | 崆峒区人民政府副区长 |

| 李 君 | 崆峒区人民政府副区长 |

| 朱永刚 | 崆峒区人民政府副区长 |

| 刘孝平 | 崆峒区人民政府副区长 |

| 刘自成 | 崆峒区人民政府副区长 |

第一产业

第二产业

2018年全区实现地区生产总值137.64亿元,比上年增长5.3%。其中:第一产业增加值7.9亿元,下降8.8%;第二产业增加值33.63亿元,增长10.5%;第三产业增加值96.11亿元,增长4.8%。三次产业结构比为5.74:24.43:69.83,人均地区生产总值为25871元,比上年增长4.67%。

第三产业

崆峒区农副土特产品主要有百合、山药、杏干、黄花菜、蕨菜、洋芋等,畜产品质优量大,尤以牛肉、羊肉、皮毛出名。[6]

2018年完成农业增加值8亿元,可比价下降8.85%。粮食播种面积61.87万亩,增长3.84%,粮食总产量达到16.22万吨,增长4.17%。油料产量0.99万吨,下降3.73%。

2018年完成造林面积3.86万亩、育苗面积1.77万亩。全区森林覆盖率达到24.59%。全年新修水平梯田0.52万亩,累计达到82.10万亩。

2018年肉类总产量达到1.53万吨。大家畜存栏达9.46万头,其中牛存栏9.42万头,牛出栏(自繁)9.31万头;猪存栏和出栏分别为5.56万头和6.98万头。

社会事业

2018年全部工业增加值完成17.51亿元,同比增长19.7%。规模以上工业增加值完成16.24亿元,同比增长21.4%。其中:国有企业完成增加值3.84亿元,比上年增加15.4%;股份制企业完成增加值12.4亿元,比上年增加23.6%。分轻重工业看,轻工业完成增加值0.29亿元,比上年下降9.4%;重工业完成增加值15.95亿元,比上年增长22.2%。建材行业完成工业增加值4.68亿元,同比增长19.7%,占规模以上工业增加值的28.82 %,主导了全区工业经济发展。规模以上工业企业产品销售率为99.5%。

2018年主要工业产品中,水泥306.79万吨,同比增长5.2%;商品混凝土49.28万立方米,同比增长63.03%,面粉3.18万吨,同比下降22.23%,其它产品产量均有不同程度增长。

201年规模以上工业企业实现主营业务收入63.83亿元,同比增长22.15%;税金总额3.83亿元,同比增长79.39%。实现利润2.69亿元,同比增长303.76%。

旅游邮电

崆峒区居民消费价格比上年上涨4.5%,八大类商品和服务价格“五升三降”,其中食品类价格上升3.6%,烟酒及用品上升1.1%,衣着类价格下降3.7%,医疗保健和个人用品类上升2.8%,居住类上升2.7%;家庭设备用品及维修服务类上升0.8%,交通和通信类下降0.1%,娱乐教育文化用品及服务类下降3.4%。

全区商贸流通基本平稳增长,零售业和餐饮业增长快速。全年社会消费品零售总额76.49亿元,比上年增长8.5%。分地域看,城镇消费品零售额为60.77亿元;农村消费品零售额15.72亿元;分行业看:批发零售贸易业零售额65.83亿元;住宿和餐饮业零售额10.66亿元。全年出口创汇1360万元,比上年下降5.2%。

固定资产投资

2018年固定资产投资完成62.97亿元,同比下降24.06%。实施500万元以上各类建设项目56项,完成投资4.34亿元,比上年下降64.43%;5000万元以上投资项目28项,完成投资19.63亿元,同比下降33.81%;亿元以上投资项目17项,完成投资16.23亿元,同比下降42.12%;房地产项目34个,完成投资39亿元,同比下降5.02%。全区新开工项目63个,500万元以上新开工项目34个;5000万元及以上新开工项目11个;房地产新开工项目18个。

2018年固定资产投资中,第一产业完成投资0.13亿元,同比下降93.69%;第二产业投资5.23亿元,同比下降 25.92%;第三产业投资57.61亿元,同比下降21.95%

国内贸易

2018年全区商贸流通基本平稳增长,零售业和餐饮业增长快速。全年社会消费品零售总额76.74亿元,比上年增长6.7%。分地域看,城镇消费品零售额为64.1亿元;农村消费品零售额17.8亿元;分行业看:批发零售贸易业零售额70.3亿元;住宿和餐饮业零售额11.6亿元。

财政、金融

2018年大口径财政收入完成10.38亿元,同比增长31.7%;公共财政预算收入完成5.42亿元,同比增长14%。全年一般预算支出达到35.17亿元,同口径增长16.1%,其中:教育支出74317万元,文化体育与传媒支出3116万元,社保和就业支出47928万元,医疗卫生支出23124万元,节能环保支出7706万元,农林水支出55086万元,住房保障支出43290万元。

2018年全区金融机构本外币各项贷款余额260.65亿元,占全市金融机构本外币贷款总额的41.57%,同比增长8.31%。其中中长期贷款余额197.37亿元,同比增长12.13%;短期贷款余额为62.77亿元,同比下降2.76%。全区金融机构本外币各项存款余额332.4亿元,占全市金融机构本外币存款总额的39.36%,同比增长5.11%。其中单位存款余额116.41亿元,同比增长降2.32%;个人存款余额为199.55亿元,同比增长8.46%。全区共有16家小额贷款公司。

文体事业

教育事业

2018年出口创汇2509万元。全年共接待国内外游客834.12万人次,实现旅游综合收入45.93亿元,同比分别下降5.8% 和6.56%。

2018年全市邮电业务总量68.43亿元,增长81.6%。电信业务总量66.61亿元,增长84.2%;邮政业务总量1.82亿元,增长19.6%。邮政业寄递服务业务量2504.52万件,增长2.8%。其中邮政函件业务9.12万件,包裹业务8.35万件。快递业务量367.26万件,增长25.4%;快递业务收入6946.99万元,增长21.7%。年末移动电话交换机容量345万户。年末电话用户210.25万户,其中固定电话用户24.53万户,移动电话用户185.73万户,4G移动电话用户127.45万户。电话普及率99.22部/百人。年末互联网宽带接入用户121.25万户,其中移动宽带用户86.39万户。互联网宽带接入端口116.71万个。移动互联网用户接入流量10266.72万GB。互联网上网人数148.57万人,其中手机上网人数147.61万人。

科技发展

崆峒区区属专业文艺表演团体1个。文化、博物、图书馆各1处,藏物1514余件,藏书8.9万余册。新建6个乡镇文化站、90个农家书屋和2处农民体育活动场所。区属广播电台、电视台各1个,广播、电视人口覆盖率分别为96.5%和96.5%。广播电视村村通无线数字电视入户5000户。

2018年全区共有各种艺术表演团体4个,公共图书馆1个,博物馆1个,文化馆1个,数字影院4个,乡镇综合文化站17个,农家书屋262个,全区有广播电台1座,全区广播和电视信号实现全覆盖。全区运动员参加省、市级各项各类赛事,取得较好成绩。

医疗卫生

2018年,全区共有各级各类学校351所,其中幼儿园161所,小学154所(其中教学点47个),初级中学18所,九年一贯制学校12所,高级中学3所,完全中学2所,特殊教育学校1所。全区现有学生85601人,其中幼儿园17451人,小学37424人,初中18971人,高中11617人,特殊教育120人,特殊教育学校高职班18人,教职工6724人,其中专任教师6089人。扎实推进高中新课程改革,稳步提高教育教学质量。2018年,全区高考报名4590人,较去年增加489人,增幅为11.9%。其中普通生报名4005人,中职生报名585人。高职院校单独测试和综合评价招生中录取966人,参加普通高考3453人。高考二本以上总体上线率51.9%,比上年提高3.5个百分点,二本以上共计录取1744人,录取率50.5%,比上年提高2.6个百分点,上线率和录取率均创我区历史新高,高分段学生取得历史性新突破,全区有9名学生被北大、清华录取,比去年增加7人,占全市的53%。高中阶段升学率94.01%。

环境保护

2018年积极调研论证储备科技项目10项,推荐上报省、市级科技计划项目7项,争取到位项目4项资金113万元。专利申请量194件,每万人拥有发明专利0.772件。共促成企业完成技术交易额0.56亿元。

安全生产

2018年全区共有乡镇(街道办事处)卫计办20个、计生服务站(室)20个,计生干部及技术人员230人。共有各级各类医疗机构378个,其中:专业机构3个(疾控中心、妇幼保健院、爱卫办),区级公立医院4个(市二院、中医医院、骨伤医院、红会医院),乡镇卫生院17个(每乡镇1个),社区卫生服务中心5个(西郊办1个、中街办2个、东关办2个),村卫生室252个、社区卫生服务站24个、农村个体诊所73个;共有卫生工作人员2204人,执业(助理)医师560人,注册护士903人,医技及其他人员741人;医疗机构实有床位1882张,固定资产总值3.49亿元,拥有万元以上医疗设备1024台(套)。2018年全区医疗机构共接诊门诊患者637432人次,住院患者50350人次

人民生活

2018年全区主要污染物化学需氧量削减约159吨,氨氮削减约15.5吨,二氧化硫削减约374.25吨,氮氧化物削减约375吨。污染源自动监控数据有效传输率达到75%以上,企业自行监测结果公布率达到80%以上,监督性监测结果公布率达到95%以上。剔除沙尘天气后,中心城区空气质量优良天数达到307天,优良天数比率为91.6%,可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为75微克/立方米,比省政府年度目标值77微克/立方米低2微克/立方米;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为37微克/立方米,比省政府年度目标值40微克/立方米低3微克/立方米;二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧四项污染物浓度平均值均达到国家二级标准。泾河地表水平镇桥(国考)断面和王村大桥(出境)水质综合评价达到国家地表水Ⅲ类标准;4个城区和6个乡镇集中式饮用水水源地水质达标率、3个国家地下水监测点位水质达标率均为100%。全区耕地化肥、农药使用量实现“零增长”,农用地膜回收利用率达到80%以上,畜禽养殖废弃物综合利用率达到70%以上,未发生重金属、石油等新的土壤污染问题。年内未发生《国家突发环境事件应急预案》规定的重大以上级别突发环境事件,没有发生社会反响强烈的环境问题,全区环境安全形势稳定。

社会保障

2018年全区发生各类生产安全事故23起,死亡19人。亿元生产总值生产安全事故死亡人数0人,煤矿百万吨死亡人数为0人。全年发生道路交通事故20起,死亡17人、受伤23人,直接经济损失7万元。

基础设施

2018年城镇居民人均可支配收入27329.8元,比上年增长8.9%;农村居民人均可支配收入10389.1元,比上年增长8.0%;城镇居民人均消费性支出为19354.3元,比上年增长17.4%;农村居民人均消费性支出为7910.1元,比上年增长2%。

2018年全区参加城镇企业职工基本养老保险的参保2.72万人(在职1.46万人,离退休1.26万人),征缴收入19997万元,基金支出32610万元;失业保险的参保11614万人,征缴收入898万元,基金支出318万元;城乡居民基本养老保险的参保23.93万人,征缴保险费3739万元,为5.13万人发放养老金7010万元,待遇发放率100%;村干部养老保险的参保722人,征缴收入22万元;完成机关事业单位养老保险制度改革基础性工作,累计为3600余名退休人员发放养老金12359万元;为6375名被征地农民办理养老保险,2018年征缴保险费2313.46万元,发放养老金3323.35万元。

交通运输

崆峒区

崆峒区

2018年职工医疗保险人数28089人,城乡居民医疗保险人数393037人,生育保险人数18526人。城乡居民基本医疗保险参保人数为39.3万人。

2018年共保障城市低保对象18972人,累计发放保障资8106.6万元;共保障农村低保对象23263人,累计发放保障资金4173万元;为864名特困供养对象发放1-11月份农村特困供养金496万元。提高了各类优抚对象发放抚恤补助标准,为225名城镇优抚对象发放优抚金165.9万元,为1417名农村优抚对象发放优抚金548.3万元,为214名伤残人员发放伤残金326.6万元,为114名退役士兵发放兵役优待补助金581万元。

风景名胜

2012年,崆峒区完成投资6.2亿元。

2012年,崆峒区新建三天门和新生巷社区,新民路社区老年人日间照料中心建成主体,重点乡镇视频监控系统全面建成,检察院办案技术用房和基层派出所业务用房项目顺利推进。

2013年崆峒区平沿路改造二期、东大门道路改造一期、大岔河桥、羊渠沟桥全面建成。投资1.6亿元,实施以“八沟一河”为重点的城市防汛安全隐患治理工程,累计铺设雨污水管道13公里,砌筑护岸4.5公里,安装护栏2.3公里。城镇化率达到55.5%。积极创建国家级生态区,建成虎山公园、南部面山绿化、平沿路二期绿化亮化和老城区绿化改造提升等项目,新增城区绿地34万平方米,城市绿地覆盖率达到34.3%。2.5万平方米公租房和15万平方米农民安置楼建成主体,棚户区改造建成安置楼6万平方米,16个住宅小区建成商品住宅58万平方米,人均住房面积达到28.5平方米。

崆峒区东瞰西安,西上兰州,南赴宝鸡,北抵银川,绾三省而连六县,自古就是陕甘宁三省(区)交通枢纽。比邻周边城市在200-400公里之间,宝中铁路、312国道、银武高速贯通境内,随着宝(鸡)平(凉)、天(水)平(凉)高速,天(水)平(凉)、西(安)平(凉)铁路的建设,将形成以5条高速公路和3条铁路为依托,国道和一、二级公路为骨架,县乡村道路为支线,辐射周边四通八达的交通网络和二、三小时经济圈,中心城市辐射带动作用凸现。区内分别设有客、货站点,公路交通辐射周边三省,区内公交事业蓬勃发展。

2010年全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值39738万元。

2010年全年公路运输方式完成货物周转量364950万吨公里。旅客周转量24304万人公里;铁路旅客发到量90.59万人。铁路货物发到量317.72万吨。

2010年全年完成邮电业务总量18130.8万元。2010年年末固定电话用户69247户。

2010年年末移动电话用户289101户。2010年年末互联网上网用户达到32813户;数字数据网用户(DDN)188户。

历史文化

2018年交通运输、仓储和邮政业增加值12.04亿元,增长4.1%。全年公路客运量3374.5万人次,下降17.8%;客运周转量18.42亿人公里,下降23%。货运量4951.72万吨,增长8.5%;货运周转量143.37亿吨公里,增长10.2%。

2018年末全市民用汽车保有量25.19万辆,增长7.3%,其中私人汽车保有量22.61万辆,增长7.8%。民用轿车保有量10.73万辆,增长9.6%,其中私人轿车保有量10.2万辆,增长9.5%。

文化现象

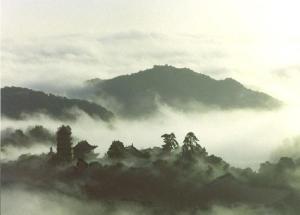

崆峒区风光(20)崆峒山,位于甘肃省平凉市城西12公里处,景区面积84平方公里,主峰海拔2123米,自古就有“中华道教第一山”和“西镇奇观”之美誉。

崆峒区风光(20)崆峒山,位于甘肃省平凉市城西12公里处,景区面积84平方公里,主峰海拔2123米,自古就有“中华道教第一山”和“西镇奇观”之美誉。

1994年以来,崆峒山先后被认定为国家5A级旅游景区、国家重点风景名胜区、国家地质公园、国家级自然保护区,获得“中国顾客十大满意风景名胜区”、“中国旅游行业十大影响力品牌”、“中国最值得外国人去的50个地方”、“中国最具吸引力的地方”、“中国旅游文化示范地”、“中国十大道教文化旅游胜地”、“中国最美的十大宗教名山”和“中华民族文化生态旅游最佳目的地”等荣誉,2002年全面通过ISO9001、14001质量、环境管理体系国际认证,2003年7月26日,国家邮政局发行《崆峒山》4张一组景观特种邮票,崆峒山登上了“国家名片”。

南山生态公园太统森林公园,“西来第一园”——太统森林公园,位于崆峒区西郊3.5公里处。占地面积21.7万亩。属省级自然保护区和森林公园,是天然动植物园。景区森林覆盖率70%,木本植物33科90多种,草本植物3000多种,实用真菌20余种。

南山生态公园太统森林公园,“西来第一园”——太统森林公园,位于崆峒区西郊3.5公里处。占地面积21.7万亩。属省级自然保护区和森林公园,是天然动植物园。景区森林覆盖率70%,木本植物33科90多种,草本植物3000多种,实用真菌20余种。

十万沟,十万沟—大阴山景区位于崆峒山西南,河峡谷南侧,距城约20公里,麻武乡城子村境内。景区面积23.8平方公里,是崆峒区天然林资源区和旅游风景区。石崖间“将军窑”、“藏军洞”、“击鼓窑”以及上“教坪”、“仓房梁”,“将官墓”、“仰驾山”等古遗址仍存。较著名的风景点有“虎跳崖”等景观。

崆峒古镇·问道驿站清福山,位于崆峒区四十里铺镇东南塬畔,距城区20公里。山下为西兰、宝平、平镇3条公路交汇处,也是宝中铁路由南向西的转折处,为陇东重要的交通枢纽地。山上有楼台殿阁60余间,道观僧院10余处,统称三宫四台七宝殿,且多石刻、壁画。1980年辟为自然风景区,建有三清殿、无量殿、雷祖殿、百子宫、三官殿、三圣宫、财神楼、药王洞、地母殿、三皇殿、五圣宫、太宝殿、灵官洞、山门、洪元桥等。洪元桥下有洌泉。

崆峒古镇·问道驿站清福山,位于崆峒区四十里铺镇东南塬畔,距城区20公里。山下为西兰、宝平、平镇3条公路交汇处,也是宝中铁路由南向西的转折处,为陇东重要的交通枢纽地。山上有楼台殿阁60余间,道观僧院10余处,统称三宫四台七宝殿,且多石刻、壁画。1980年辟为自然风景区,建有三清殿、无量殿、雷祖殿、百子宫、三官殿、三圣宫、财神楼、药王洞、地母殿、三皇殿、五圣宫、太宝殿、灵官洞、山门、洪元桥等。洪元桥下有洌泉。

柳湖,是陇东的自然山水园林,它以“柳中湖,湖中柳”形成独特的景观。被人们誉之为“柳湖晴雪”,为平凉八景之一。公园位于崆峒城廓西北隅,西兰公路南侧,东西长480米,南北宽185米,总面积133亩,其中湖水面积41亩。整个地形西高东低,南坡北平。各湖均有潜水泛流,故有百泉之说,其中西湖深1.5米,东湖深2~3米,特别有天然暖泉一眼,更是久负盛名。

大阴山柳湖始建于宋神熙元年(1068),时任渭州知府的蔡挺在此引泉成湖,莳花植柳,建造避暑阁及柳湖亭,距今已有九百多年的历史。明嘉靖年间,韩潘昭王占为苑囿,由明武宋朱厚照敕赐“崇文书院”供王府子弟读书。昭王以千金筑城三仞,并做了大规模的扩建。清乾隆之后,又先后多次修葺,建有“深柳读书堂”、“文澜桥”、“养正轩”等建筑。先后更名为“百泉书院”、“高山书院”。同治初年,柳湖毁于兵燹。同治十二年(1873),陕甘总督左宗棠驻兵平凉,再次修复,名为柳湖书院,并亲书“柳湖”匾额。写了《颂暖泉》即《重修平凉暖泉碑记》。民国十五年(1926)柳湖书院改为甘肃省第七师范学校。解放后,仍相继被一些学校、单位占用,1977后单位迁出,恢复公园,增其旧制,再添新景,1979年5月1日正式开放。

大阴山柳湖始建于宋神熙元年(1068),时任渭州知府的蔡挺在此引泉成湖,莳花植柳,建造避暑阁及柳湖亭,距今已有九百多年的历史。明嘉靖年间,韩潘昭王占为苑囿,由明武宋朱厚照敕赐“崇文书院”供王府子弟读书。昭王以千金筑城三仞,并做了大规模的扩建。清乾隆之后,又先后多次修葺,建有“深柳读书堂”、“文澜桥”、“养正轩”等建筑。先后更名为“百泉书院”、“高山书院”。同治初年,柳湖毁于兵燹。同治十二年(1873),陕甘总督左宗棠驻兵平凉,再次修复,名为柳湖书院,并亲书“柳湖”匾额。写了《颂暖泉》即《重修平凉暖泉碑记》。民国十五年(1926)柳湖书院改为甘肃省第七师范学校。解放后,仍相继被一些学校、单位占用,1977后单位迁出,恢复公园,增其旧制,再添新景,1979年5月1日正式开放。

明宝塔,明宝塔在平凉城东马道门外之宝塔梁上,是为进入平凉之显著标志。因其地势险要,扼控古道要冲,故自清初以后,常有重兵驻守。民国时期,曾驻有军部、集团军总司令部。建国后,曾设学校或为机关驻地。自1980年后,迁平凉地区博物馆于此。1994年定为旅游景点,免费全日开放。

宝塔公园历史悠久,据志书载,其地原为延恩寺,明英宗天顺年间(1457-1464)辟为正学书院。明武宗正德11年(1516),御敕重修宝塔,至嘉靖25年(1546)春建成,并在塔前建新塔寺。此塔形制为七级八角锥状楼阁式无基座砖塔,高27.5米,底部周长36.6米。底层面南设拱门,二层以上每层各面均有券门,内设木梯、阁板,供登高眺远。三至五层设佛龛,雕栏护,砖雕斗拱,镌云纹花卉,上覆琉璃瓦。各层檐角缀饰兽头铁铎,终日叮当作响。塔顶呈八角伞形,亦琉璃瓦覆盖,塔尖为铁铸斗托小塔。塔西旧有真武庙一座,嘉靖后期又于塔寺东侧建东岳大帝庙。有大殿、献殿、配殿、厢房、戏楼。临街山门巍峨,石阶重重,道旁又建高大重檐石牌坊一座,楣刻“东岳大帝行祠”。对面为石砌砖雕九龙巨碑,碑面九龙翻腾,生动活跃,中嵌石匾镌“国祚绵延”,上方悬雕“三星八仙”,形态各异,栩栩如生,基座上雕有二十八宿。

2003年,搬迁了周围单位,扩建了绿地,开挖恢复了东湖,是其成为继柳湖公园之后,城区又一重要休闲娱乐场所。

崆峒山国家地质公园,崆峒山国家地质公园2004年1月经国土资源部批准建立,是甘肃省4个中国国家地质公园之一。位于甘肃省平凉市西郊12公里处,是中国古丝绸之路上的重要历史文化遗迹,是国家重点风景名胜区和国家首批5A级旅游景区,也是新兴的地质旅游胜地。

崆峒山丹霞地貌地质公园规划建设总面积83.6平方米,地质公园建设保护的地质遗迹景点共有58处,其中丹霞地貌景点47处,地质构造、地层岩性景点5处,外动力地质作用景点6处。

崆峒山丹霞地貌地质遗迹分布广,连片集中,规模宏大,气势磅礴,保存完好,极富特色,属我国独有,极具典型性和代表性,为科学研究和科普教育提供了极佳场所。

凌空塔,位于甘肃省平凉市崆峒区境内的崆峒山,是一座无基座的七级八角砖塔,塔高近30米。

凌空塔是宋代建筑,楼阁式,8角7级,每级间距较大,无基座、两层以上塔身和塔檐均以砖做出门、窗、柱、额枋、斗拱、椽、飞头等形制和精细的雕饰。

凌空塔上生长有两棵百年松树,构成了“古塔托松”的绝景观,是崆峒山重要的景点之一。

龙隐寺龙隐寺,位于城西3.5公里处的龙尾山下,占地约300亩。据《平凉市志》载,龙隐寺原名“灵隐寺”、“兴教寺”,始建于汉唐时期,以后在明、清、民国等各代均有扩建,先后开凿洞穴5孔,有上佛殿、孔雀殿、左右配殿等建筑。龙隐寺之名,来源于唐肃宗李亨下塌寺内的传说。相传唐天宝十四年(公元755年)“安史之乱”发生后,玄宗李隆基仓皇逃往四川,太子李亨从马嵬坡挥军北上,“通夜驰三百里至安定郡,庚子至乌氏驿,辛酉至平凉……”,曾在灵隐寺内下塌。翌年7月,李亨在灵武(今宁夏灵武南)称帝。因皇帝是人们心目中的“真龙天子”,而龙隐寺又是皇帝曾居过的地方,故“龙隐寺”之名沿用。

龙隐寺龙隐寺,位于城西3.5公里处的龙尾山下,占地约300亩。据《平凉市志》载,龙隐寺原名“灵隐寺”、“兴教寺”,始建于汉唐时期,以后在明、清、民国等各代均有扩建,先后开凿洞穴5孔,有上佛殿、孔雀殿、左右配殿等建筑。龙隐寺之名,来源于唐肃宗李亨下塌寺内的传说。相传唐天宝十四年(公元755年)“安史之乱”发生后,玄宗李隆基仓皇逃往四川,太子李亨从马嵬坡挥军北上,“通夜驰三百里至安定郡,庚子至乌氏驿,辛酉至平凉……”,曾在灵隐寺内下塌。翌年7月,李亨在灵武(今宁夏灵武南)称帝。因皇帝是人们心目中的“真龙天子”,而龙隐寺又是皇帝曾居过的地方,故“龙隐寺”之名沿用。

龙隐寺所在的龙尾山,东西绵亘5公里,植被面积近26.7万平方米,是一座“岚霭弥漫,淹没寺观,一泓秋水如玉带,背负青山似锦袍”的名山。尤为奇绝的是,在一悬崖峭壁上,有一殿宇悬空,上接蓝天,下临深渊,树遮花掩,犹如仙阁,景色十分壮观。龙尾山的中下部有清泉4眼,泉水清澈透明,寒暑不易其形,旱涝不改其盈,千百年来,水位稳定不变。山上还有一“灵湫”,又名“龙泉”,泉水从一乳石缝隙间喷涌而出,遇悬崖后旋转激散,形似玉盘筛珠,古有“龙泉滴珠”之称,系平凉八景之一。

民族文化

名优特产

陇东即甘肃东部的简称。陇东主要指庆阳、平凉两地区16个县、区(市),它北接宁夏,东临陕西,地处黄河中游的黄土高原。这里曾是华夏始祖轩辕黄帝最早的生息地及周文化的发祥地,又是戎、狄、羌、薰育(匈奴)等古老民族的聚居地,古丝绸之路经过这里汇入河西走廊。陇东文化是华夏文明的重要组成部分。

著名人物

陇东皮影,陇东皮影又叫灯影子、牛皮娃娃,它是舞台演出的用具,同时也是一种民间工艺品。旧时,陇东皮影戏是以食用的清油(植物油)为燃料的灯光照射牛皮做成的人物剪影为傀儡的一种民间影子戏。白天有太阳的时候也可演出,称为热影子戏。皮影戏起源很早,按陇东的民间传说,秦始皇的儿子胡亥生下来的时候,整天啼哭不止,但有一天,他

陇东皮影看到窗子上照射的人影表演便不再哭了,但人影一离开窗子,他又啼哭起来。于是秦始皇命人雕刻出表演人的形状,不断地表演下去,胡亥不哭了,影戏也由此出现了。北宋时,影戏演出已较为普遍。《都城纪胜》说:“凡影戏乃京师人初以素纸雕镞,后用彩色装皮为”。宋仁宗庆历年间,范仲淹镇守庆阳,当时艺人以演皮影戏犒劳将士。清末甘肃大将董福祥曾把环县皮影戏班带到京城为慈禧庆贺寿诞。

陇东皮影看到窗子上照射的人影表演便不再哭了,但人影一离开窗子,他又啼哭起来。于是秦始皇命人雕刻出表演人的形状,不断地表演下去,胡亥不哭了,影戏也由此出现了。北宋时,影戏演出已较为普遍。《都城纪胜》说:“凡影戏乃京师人初以素纸雕镞,后用彩色装皮为”。宋仁宗庆历年间,范仲淹镇守庆阳,当时艺人以演皮影戏犒劳将士。清末甘肃大将董福祥曾把环县皮影戏班带到京城为慈禧庆贺寿诞。

陇东皮影主要分布于平凉、庆阳地区各县,集中于陕、甘、宁三省接壤的三角地带。它的人物造型,归纳起来有生、旦、净、末、丑五个大类。根据人物不同的身份特点,夸张它的眉、眼、鼻、嘴和胡须五个部分。从工艺上讲,陇东皮影造型外轮廊以直线概括,俊俏有神,尤重图案装饰,着色对比强烈,头部造型约有千余种。由于在平面布幕上演出,只能左右动作,因此一般采用“五分脸”,即侧面表示法:一个眉、一只眼、一耳垂,半面嘴鼻一个脸。皮影的身段也用侧面表示法。陇东皮影音乐深受陕西西路皮影弦板腔、碗碗腔的影响,有的班子就用以上音乐演出也有用秦腔演出的,但大多数班子以演唱陇东道情为主。

陇东皮影的刻制原料十分讲究,要求以小口齿青槽期的黑毛公牛皮为佳,皮板薄厚适中,质坚而柔。在整个的制作工艺上,无论是选皮、刮皮、拓样、针稿簇刻、着色、出汗、砖熨等各道工序都毫不马虎。陇东皮影雕刻艺人世代相传,雕刻刀法也非常讲究,有走刀、推皮、打眼、“扣碗碗”等。以先繁后简、先内后外的顺序雕刻。早期陇东皮影只有20厘米左右高,纹样和色彩简单概括,往后发展,皮影高一尺左右,着色以黑、红、黄、绿为主。其整体造型是头大身小(5:1),身段上窄下宽,手臂过膝。全身头、胸、手、腿等部分用牛筋绞连,身上的若干关节,根据动作需要,用三、五根毛竹操纵,通过灯光投影,影人在影幕上便表演出各种动作。清末,陇东皮影出现了带有复杂图案构成的大片布景,如“花果山”、“金銮殿”,称之为“大片”,尺寸为220-50厘米,中片亦有100厘米。

陇东皮影在我国美术史上占有重要的一页。

陇东窑洞,陇东窑洞源远流长。《诗经·大雅·绵》中记载:“古公亶父,陶复陶穴,未有家室”。亶父,周文王的祖父。陶,借为掏。复,借为覆。从旁掏的洞叫覆,即窑洞或山洞;向下掏的洞叫穴。周人不修房室(“未有家室”)的穴居习俗,与陇东窑洞是一脉相承的。周人的先祖曾生活于陇东一带。《史记·周本纪》载:“后稷卒,子不立,不末年,夏后氏政衰,去稷不务,不以失官而奔戎狄之间。”周先祖不奔于戎狄之间,“戎狄之间”即今陇东一带。

陇东的穴居窑洞,是黄土高原人文景观的一大土著特色。据国际著名地理学家陈正祥考证,泾河流域的黄土层厚度可达百米以上。而且这一带的黄土中不含砂石,十分粘牢,故而构筑的窑洞相当坚固耐久。

陇东窑洞是在人工掘成的崖上,由靠地面部分纵向挖成的洞。和盖房相比较,“崖”就是屋架。崖的组合叫“庄”、“庄子”,主要有明庄、地坑庄等七八种,地坑庄则分平地下坑和“半明半暗”。这些形式,是典型的周祖掏洞穴居的遗风。地坑庄,是先掘地成坑,坑壁即是挖窑的崖面,这种类型一般集中于源面。地坑庄大小不等,一般为长方形,长10丈,宽3丈,深2丈,正面土窑3孔,侧面一孔,通道又叫“洞子”,下洞上箍,安装大门。陇东人讲究地气、根气,地坑庄处在天地的层层环抱之中,所以陇东人住地坑庄,从心底里便有一种安然长久的瓷实感。

陇东窑洞的修筑,包含着无尽的文化,单是庄址的选择,就要考虑背风、向阳、利水、气畅,来去有路等多种因素。加之由穴居窑洞派生出来的窑洞影戏、火炕、转槽、石磨等生产生活娱乐文化,可供挖掘展示的独特的民俗很多,实在是旅游文化中一片未开垦的处女地。

陇东社火,每逢过年闹元宵,陇东人的一件大事就是扶老携幼,

车社火涌上街头看社火。社火中最精彩的是高芯子,最有阵容的是车杜火,最为得意的是马社火。无论是高芯子、车社火还是马社火,都是真人扮假人,或表演几个历史人物,或一段戏曲场面,人物不唱、不说、不动,由座下的人、座下的车或骡马代步,在街面上游行展示。

车社火涌上街头看社火。社火中最精彩的是高芯子,最有阵容的是车杜火,最为得意的是马社火。无论是高芯子、车社火还是马社火,都是真人扮假人,或表演几个历史人物,或一段戏曲场面,人物不唱、不说、不动,由座下的人、座下的车或骡马代步,在街面上游行展示。

随着时代的进步,高芯子越扎材料越高级,越扎造型越奇巧,原来由大人托着小孩的徒步被拖拉机、汽车代替了,而车社火,现代人则给它起了个新名词--彩车,更是异彩纷呈、各展风流。由于农村机械的普及,农民养的骡子和马越来越少,少了骡子和马,马社火自然就不像从前那么火爆了。

陇东独特的地理和人文环境,造就了独特的民间艺术。单就上面三种社火形式说,在我国戏曲的初始,就曾有过真人学假的阶段,如宋代出现的“肉傀儡”。所谓“肉傀儡”,就是由成年人扛着扮着似假人的男童或女童,在街上游行表演,成年人在下面旋转和舞蹈。我们陇东的高芯子、车社火、马社火实际上就是宋代“肉傀儡”的保留或延续,其表演形式古与今是一致的。他们往往由人扮成天神和古代名将,披甲戴盔,持名种兵器,如傀儡假人似的,乘车马游行。研究“肉傀儡”和高芯子、车社火、马社火的传承关系,对我们保留和发扬这一独特的民间艺术不无裨益。

崆峒武术,从有关崆峒武术的相关史料看,武术与崆峒山有关的就是宋·《续资治通鉴长编》。记仁宗庆历时,葛怀敏定川砦之败,西夏之兵南下抢劫,崆峒山的僧人法淳等师徒曾在崆峒山保护了附近的群众及御书院,朝廷赐法淳等人紫衣。这是惟一的根据。以后崆峒山数起数落,明初已很荒凉,初为西德王所有,以后转给韩王才有大规模的修建。清代王辅臣之乱以后,龙门派进入崆峒山,才由僧转道,而在各代换代之际,遗憾的是对崆峒武术再无传载。

崆峒武术作为中华武术的一个流派,曾颇为盛行过,然而其有关历史渊源、内容特点、拳缘关系与拳承所及,由于历史的变迁和崆峒山几遭劫难,这方面的专著遗文极少,只能从有关的历史资料中捡到片言碎语,很难反映出崆峒武术在历史上或某一个时代的全貌和详细情况。真正的崆峒武术应源于崆峒山下,泾河两岸,陇东大地。流传自今的五大门派十二个拳种,三百多个武术套路,各有师承,名人辈出。据宋代郑文宝《萧关议》载:“高岭崆峒,山川险阻,雄视三关,控制五原”。崆峒山一代兵家必争,自古以来在山下发生过多次战争。晋太元十九年,符登与姚兴战斗,引兵马入屯山;五代十六国时期赫连定居平凉,攻于可兰(今宁夏);唐刘昌和后唐段秀实守弹筝峡,拒吐蕃,都是为了在军事上取胜而借助这一天险的。李白“世传崆峒勇”,杜甫“崆峒足凯歌”就反映了崆峒山一带世为显武之地。有碑文记载的当数崆峒区白水大潘和白庙贾家洼,在清乾隆年间出过武举。因同治年间西北回民暴动,史料毁于一旦,现无详细资料可考。但白水大潘武举传人朱文芳(因排行老五,后人称朱老五),1956年在北京参加全国武术观摩会获优秀传统项目奖,其徒潘生龙、刘长有在平凉授徒颇多。贾家洼武举传人贾万忠,解放后在平凉授徒众多。

崆峒区

崆峒区 崆峒武术近百年来,崆峒武术的内涵和外延都发生了质的变化,它不仅包括崆峒山道家留传下来的武术套路,而且还包括近百年来传入平凉的查、华、花、炮、洪、红、陈、杨、吴、孙太极拳,还有近30年传入平凉的通背、劈挂、翻子、八极、八卦掌、形意拳。道光同治年间,在社会较稳定,经济逐步繁荣的情况下,一些武术家不拘于在本地传艺,而且到各地学习交流传艺,有些来到平凉授徒。陕西泾阳人王复盛,擅长拳脚,串子(擒拿),其孙王麟武10岁习武,1956年又拜崆峒山韩道士为师,学得猴拳、棍术、鞭杆各一套。民国初,从河南桑坡来平凉定居的回族拳师郭景华,丁鸿奎老拳师,精查拳、枪术、刀术,技击、散打。陕西泾阳人杨振纲擅长棍术。陕西人王耀东精通红拳、炮拳、棍术,在平凉授徒颇多。抗日战争前后来平凉定居的有河南桑坡回族拳师马恒福、马培文、白良青;甘肃临夏人居世安;陕西西安人童天祥(回族)。特别是马恒福、居世安、童天祥3位老先生武德高尚,为发展崆峒武术做出了杰出贡献,已被列入中华武术名人录中。马恒福擅长查拳、炮捶、技击,套路内容完整丰富,其中包括基本功十路弹腿,查拳十路,炮拳十五路,枪、刀、剑、戟、斧、钺、钩、叉、鞭、锏、锤、耙等兵器及徒手,器械对练。集体演练套路各为十路,演练起来结构紧凑,刚劲有力,潇洒大方。居世安擅长红拳、六合燕青拳、枪术、棍术,尤其陈式太极拳小架,得河南温县陈家沟名师陈鸿烈真传,演练起来刚柔相济,美观大方。童天祥擅长华拳、花拳、剑术、棍术,80余岁时表演一套八仙拳,惟妙惟肖,出神入化,其中高难动作朝天瞪,单双叉十分到位,令人折服。3位老先生来平凉定居,一生授徒众多,为崆峒武术增添了新的活力。同时,在平凉授徒传武的,除前面提到的外,还有苏宝珊、魏琦、张学义。

崆峒武术近百年来,崆峒武术的内涵和外延都发生了质的变化,它不仅包括崆峒山道家留传下来的武术套路,而且还包括近百年来传入平凉的查、华、花、炮、洪、红、陈、杨、吴、孙太极拳,还有近30年传入平凉的通背、劈挂、翻子、八极、八卦掌、形意拳。道光同治年间,在社会较稳定,经济逐步繁荣的情况下,一些武术家不拘于在本地传艺,而且到各地学习交流传艺,有些来到平凉授徒。陕西泾阳人王复盛,擅长拳脚,串子(擒拿),其孙王麟武10岁习武,1956年又拜崆峒山韩道士为师,学得猴拳、棍术、鞭杆各一套。民国初,从河南桑坡来平凉定居的回族拳师郭景华,丁鸿奎老拳师,精查拳、枪术、刀术,技击、散打。陕西泾阳人杨振纲擅长棍术。陕西人王耀东精通红拳、炮拳、棍术,在平凉授徒颇多。抗日战争前后来平凉定居的有河南桑坡回族拳师马恒福、马培文、白良青;甘肃临夏人居世安;陕西西安人童天祥(回族)。特别是马恒福、居世安、童天祥3位老先生武德高尚,为发展崆峒武术做出了杰出贡献,已被列入中华武术名人录中。马恒福擅长查拳、炮捶、技击,套路内容完整丰富,其中包括基本功十路弹腿,查拳十路,炮拳十五路,枪、刀、剑、戟、斧、钺、钩、叉、鞭、锏、锤、耙等兵器及徒手,器械对练。集体演练套路各为十路,演练起来结构紧凑,刚劲有力,潇洒大方。居世安擅长红拳、六合燕青拳、枪术、棍术,尤其陈式太极拳小架,得河南温县陈家沟名师陈鸿烈真传,演练起来刚柔相济,美观大方。童天祥擅长华拳、花拳、剑术、棍术,80余岁时表演一套八仙拳,惟妙惟肖,出神入化,其中高难动作朝天瞪,单双叉十分到位,令人折服。3位老先生来平凉定居,一生授徒众多,为崆峒武术增添了新的活力。同时,在平凉授徒传武的,除前面提到的外,还有苏宝珊、魏琦、张学义。

抗日战争时期是平凉武术向前发展的一个转折点,它为崆峒武术的发展奠定了新的武学内容,1980年以来在平凉传授武术的有潘生龙、刘长有、童世英(回族),孙联英、马明星(回族)等,授徒众多。颇有建树的为童世英、孙联英、马明星(回族)。经初步调查统计,“崆峒武术”内容包括崆峒山道家流传下来的武术套路和北派武术的12个拳种(查、华、花、炮、洪、红、通臂、通背、八极、太极、形意、八卦掌),300多个武术套路,深受群众喜爱。较为流行的套路有60多个。徒手有弹腿、二、四、五、九路查拳、少林捶、八步转、八仙拳、三路花拳、落花拳、六合拳、通背拳、燕青拳、小洪拳、大洪拳、关东红拳、劈挂拳、翻子拳、八极拳、形意拳、八卦掌、陈式小架、大架太极拳、杨式太极拳等。棍术有二、三、四路查棍、神枪棍、八虎棍、进山棍、四门棍、四明棍、西域条子棍、水箱条子棍、盘龙棍、铁牛棍、蒲昙棍、子棍等。刀术有二、三、四路查刀、青龙刀、六合刀、劈挂刀、滚躺刀、双刀等。剑术有二、四路查剑、青萍剑、龙行剑、串龙剑、青龙剑、双剑、陈式太极剑、太极十三剑等。鞭杆有白虎鞭、黑虎鞭、黑虎出洞鞭、紫金鞭、换手鞭、缠海鞭等。枪术有锁口枪、五虎断门枪、高家枪、赵家枪、梨花枪、金枪、六合枪等。软器械有二节棍、三节棍、九节鞭、流星锤、绳镖。在农村还流行有大连枷、小连枷、双连枷等。对练有四、五、九路查拳对解、单双刀进枪、棍进枪、双拐进枪、朴刀进枪、板凳进枪、枪进枪、棍打醉汉、对刺剑等。

崆峒武术崆峒武术中,武林英杰辈出,代代有传人,除了上面提到的杨振纲、郭景华、马恒福、居世安、童天祥等老一辈外,当代有建树者也不乏其人,如童世英、甄庆平、马继良、拜少宝、孙联英、李恒达、马明星等,均参加过国家级武术运动会和观摩运动会,其中:童世英、拜少宝名誉武坛。童世英、马明星为平凉市国家级武术六段。张学义、李振虎、马明星1983年被国体委授予全国千名优秀武术辅导员。潘生龙、祁有仁、李俊发、朱广明、朱沛霖、李小芳、张存柱、张国良、马卫红、者红霞、于金龙、兰明哲等多次代表平凉市参加省级武术运动会,取得了好成绩,为平凉人民争得了荣誉。崆峒武术是祖国古老的民族优秀文化遗产之一,也是中国武术重要的组成部分,研究和探讨崆峒武术已迫在眉睫,刻不容缓。要全面深入地挖掘整理这一历史悠久和内容丰富的文化遗产,不但需要市上有关部门大力协助和支持,更需要政府组建成立“崆峒武术馆”,并尽快相应组建民间“崆峒武术研究会”和“崆峒武术协会”群众团体,旨在弘扬崆峒武术,把崆峒武术推向全国,推向世界,从而为平凉市经济文化事业的发展,发挥其应有的带动作用。崆峒武术创始于崆峒山,是道教文化的组成部分。与少林、武当、峨嵋、昆仑并称为我国著名三大武术流派。始祖于飞虹子,早年在少林寺学艺,后隐居崆峒山习道研艺,其第十代掌派燕飞霞,曾在1956年北京全国武术观摩赛时获冠军。97年随中国武术团出国缅甸表演,获剑、枪、拳、掌和拂尘五项冠军。1959年离开崆峒先后在新疆、上海、南京、无锡、广州等传授弟子,名扬海内。崆峒武术传统源远流长,据《尔雅?释地》载:“空同之人武”。唐代李白诗:“世传崆峒勇”、杜甫诗:“崆峒足凯歌”。道教武术讲究关系密切。它以保护宗教和强身健体为宗旨,经代代相传发展。崆峒武术讲究实打、实拿、以技击、强身健体和增强功力为目的,其拳路有五龙门、追魂门、夺命门、醉门和神拳门五大门,每门又有十六套拳术和器械套路,还有留传下来的各种秘谱,为进一步弘扬和发展崆峒武术奠定了良好的基础。

崆峒武术崆峒武术中,武林英杰辈出,代代有传人,除了上面提到的杨振纲、郭景华、马恒福、居世安、童天祥等老一辈外,当代有建树者也不乏其人,如童世英、甄庆平、马继良、拜少宝、孙联英、李恒达、马明星等,均参加过国家级武术运动会和观摩运动会,其中:童世英、拜少宝名誉武坛。童世英、马明星为平凉市国家级武术六段。张学义、李振虎、马明星1983年被国体委授予全国千名优秀武术辅导员。潘生龙、祁有仁、李俊发、朱广明、朱沛霖、李小芳、张存柱、张国良、马卫红、者红霞、于金龙、兰明哲等多次代表平凉市参加省级武术运动会,取得了好成绩,为平凉人民争得了荣誉。崆峒武术是祖国古老的民族优秀文化遗产之一,也是中国武术重要的组成部分,研究和探讨崆峒武术已迫在眉睫,刻不容缓。要全面深入地挖掘整理这一历史悠久和内容丰富的文化遗产,不但需要市上有关部门大力协助和支持,更需要政府组建成立“崆峒武术馆”,并尽快相应组建民间“崆峒武术研究会”和“崆峒武术协会”群众团体,旨在弘扬崆峒武术,把崆峒武术推向全国,推向世界,从而为平凉市经济文化事业的发展,发挥其应有的带动作用。崆峒武术创始于崆峒山,是道教文化的组成部分。与少林、武当、峨嵋、昆仑并称为我国著名三大武术流派。始祖于飞虹子,早年在少林寺学艺,后隐居崆峒山习道研艺,其第十代掌派燕飞霞,曾在1956年北京全国武术观摩赛时获冠军。97年随中国武术团出国缅甸表演,获剑、枪、拳、掌和拂尘五项冠军。1959年离开崆峒先后在新疆、上海、南京、无锡、广州等传授弟子,名扬海内。崆峒武术传统源远流长,据《尔雅?释地》载:“空同之人武”。唐代李白诗:“世传崆峒勇”、杜甫诗:“崆峒足凯歌”。道教武术讲究关系密切。它以保护宗教和强身健体为宗旨,经代代相传发展。崆峒武术讲究实打、实拿、以技击、强身健体和增强功力为目的,其拳路有五龙门、追魂门、夺命门、醉门和神拳门五大门,每门又有十六套拳术和器械套路,还有留传下来的各种秘谱,为进一步弘扬和发展崆峒武术奠定了良好的基础。

崆峒武术

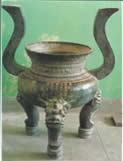

崆峒武术 明代韩王妃香炉崆峒派武术吸收了少林、峨嵋、武当武术的精华,在其手法,套路、技击功夫上成为一体,讲究实打、实拿、以技击强身健体和增加功力为目的。崆峒派武术特点是“奇兵”(兵器),它不属于十八般兵器。形式各种各样,小巧玲珑,携带方便,不易被对方发现,交手中往往能出奇制胜。崆峒派武术飞练分五大门,从初级到高级依次为飞龙门、追魂门、夺命门、醉门、神拳门。每门有十五六套拳术和器械套路,每套路又有几样“奇兵”。除此,还有一套先天十八罗汉手,此拳是达摩所创的少林母拳,作为崆峒派武术的基本功来练习。崆峒派武术的飞龙门是初级门,套路有飞龙拳、飞龙掌、飞龙刀、飞龙枪、飞龙剑、飞龙铲、飞龙棍、飞龙双鞭等。追魂门和夺命门与飞龙门内容相似,只是一级比一级技高一筹。醉门是功夫较深的一门,有些功夫属于绝技,如醉双剑、“醉八仙”堪称拳中之王,有跃、翻、扑、腾等高难动作,变化莫测,复杂惊险,不易掌握。神门拳是最高武功,可拳打不实,用意而不用力,是崆峒派武术出神入化,登峰造极的功夫。

明代韩王妃香炉崆峒派武术吸收了少林、峨嵋、武当武术的精华,在其手法,套路、技击功夫上成为一体,讲究实打、实拿、以技击强身健体和增加功力为目的。崆峒派武术特点是“奇兵”(兵器),它不属于十八般兵器。形式各种各样,小巧玲珑,携带方便,不易被对方发现,交手中往往能出奇制胜。崆峒派武术飞练分五大门,从初级到高级依次为飞龙门、追魂门、夺命门、醉门、神拳门。每门有十五六套拳术和器械套路,每套路又有几样“奇兵”。除此,还有一套先天十八罗汉手,此拳是达摩所创的少林母拳,作为崆峒派武术的基本功来练习。崆峒派武术的飞龙门是初级门,套路有飞龙拳、飞龙掌、飞龙刀、飞龙枪、飞龙剑、飞龙铲、飞龙棍、飞龙双鞭等。追魂门和夺命门与飞龙门内容相似,只是一级比一级技高一筹。醉门是功夫较深的一门,有些功夫属于绝技,如醉双剑、“醉八仙”堪称拳中之王,有跃、翻、扑、腾等高难动作,变化莫测,复杂惊险,不易掌握。神门拳是最高武功,可拳打不实,用意而不用力,是崆峒派武术出神入化,登峰造极的功夫。

崆峒文物,崆峒是甘肃省文物大市,历史悠久,

文物丰富,历史年代齐全。崆峒区博物馆珍藏文物2491件,其中国家一级文物11件,二级文物64件。在这些文物中既有新、旧石器时代的产物,也有商、周时代的铜器以及出土的历代陶器及瓷器、古字画等,商代的铜爵,西汉的铜灯,战国的铜簋,西周早期的铜鼎,新石器时代的白彩尖底瓶等都是馆藏文物中具有代表性的藏品。

荣誉记录

豆腐脑,豆腐脑是一种极嫩的豆腐,用一把扁平的勺子盛到碗里,然后加卤。卤是由黄花、木耳、口蘑、肉丝加团粉熬成。有回、汉之分。老豆腐和豆腐脑极相似,靠锅底部分呈面筋状。

孜然羊小腿,风味特色:滋味浓鲜,原汁原味,外香里嫩,滑顺爽口。

水饺,风味特色:外软里嫩,皮簿见馅,味鲜可口。

康健卤肉,风味特色:以传统工艺与现代工艺相结合,色泽红润,油而不腻,甜美爽口。

羊肉泡馍,已有六十年经营历史,是独特的伊斯兰风味食品。平凉羊肉泡馍选取料羊,也叫站羊,肉质肥嫩可口,采取“单走”,即羊肉和泡馍分别送上,肉汤清而不腻,鲜而不膻,辅以香油、油泼辣子、香菜、大蒜。吃过的人们赞美:“口越吃越小,筷子越吃越粗。”饭后一碗“三泡台”盖碗茶,令人心旷神怡,美食之乐,油然而生。羊肉性热,含高蛋白成分,老幼皆宜,经常食用,可健身壮体,实属冬令大补佳品。

平凉烧鸡,风味特色:具有鸡体肥大,造型美观,色泽金黄,焖烂脱骨、爽口不腻,鲜嫩浓香的特点。

词条图册

明代铜造像牛弘(公元545-610)。安定鹑觚(今甘肃灵台)人,好学博文,曾为隋纳言上士,专掌文翰,后升为威烈将军,员外散骑侍郎,袭封“临泾公”,宣政元年,升任内士下大夫,进位使持节,大将军、仪同三司。隋朝先后授官秘书监、礼部和吏部尚书。享年66岁。一生为抢救历史典籍、制礼作乐、完善刑律贡献甚巨。

明代铜造像牛弘(公元545-610)。安定鹑觚(今甘肃灵台)人,好学博文,曾为隋纳言上士,专掌文翰,后升为威烈将军,员外散骑侍郎,袭封“临泾公”,宣政元年,升任内士下大夫,进位使持节,大将军、仪同三司。隋朝先后授官秘书监、礼部和吏部尚书。享年66岁。一生为抢救历史典籍、制礼作乐、完善刑律贡献甚巨。

赵时春(公元1506年-?),字景仁,平凉南郊浚谷村人。赵时春为嘉靖“八才子”之一,文追欧、苏,为后世敬仰。著作有《浚谷集》17卷,《赵浚谷诗集》6卷,《赵浚谷文集》10卷,《浚谷文抄》2卷。

刘琦,字信叔,德顺军(今甘肃静宁)人。自幼跟随父亲学习,精通兵略,长于骑射。南宋初建时,宋高宗任命刘琦为阁门宣赞舍人、知岷州、陇右都护。长期驻守边塞与夏兵作战,屡建战功,威震敌胆。

牛僧孺(公元779-847),字思黯,安定鹑觚(今甘肃灵台)人,一生历经中唐德、顺、宪、穆、敬、文、武、宣宗八朝皇帝,累官至宰相,居官清正,刚直敢言,为首与李德裕派形成长期“牛李党争”,声誉大兴。一生酷好文学,仕宦期间,好交名人文士,颇嗜“传奇志怪”,所著《玄怪录》造传奇之文,荟萃为一集,其中80余篇保留。这些志怪作品,继承发扬了汉魏六朝以来志怪艺文的特长,对唐以后小说创作有较深影响。在中国文学史上影响深远。

皇甫谧(公元215-282),幼名静,字士安,号玄晏先生,安定朝那(今甘肃灵台)人,东汉太尉皇甫嵩之曾孙,我国十大名医之一。历经东汉、魏、晋三朝。幼年丧母,境遇艰难。成年后,奋志于学,博通典籍,文史著述多,屡诏不仕,专以著述为务,是中国历史上的著名学者,在文、史、医、哲诸领域均有建树,著述颇丰。尤以《针灸甲乙经》享誉海内外被国际针灸学会列为必读书目之一,成为世界历史文化名人。

皇甫规(公元104-174),安定朝那(今甘肃灵台)人,世代武官之后,喜读好文,有著述二十余篇。历任太山太守,度辽将军,永康元年拜为尚书,后迁弘农太守,护羌校尉,终年71岁。一生为人正直,是非分明,尽力国事,不计私利,在朝野享誉很高。

求购

求购